El hispanista John Brande Trend acuñó la definición que describe a Giner de los Ríos como el primer español moderno cuando escribió que «más que ninguno dio a España el impulso que la puso en movimiento». Durante un tiempo, la coyuntura política del país se impuso y aquel movimiento no pudo mantener su inercia. Aunque aquel parón no consiguió del todo su objetivo y, 101 años después de su muerte, la contribución de De los Ríos a la modernización de la sociedad española aún resulta evidente.

La exposición organizada por Acción Cultural Española (AC/E) organiza junto a la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en la que se recorre la trayectoria personal de Giner de los Ríos, recupera el primer aldabonazo que avisaría a aquel de que su carrera en la universidad pública era inviable tal y como estaba concebida la institución en aquella España.

Ocurrió en 1868. El malagueño era expulsado de su cátedra en la Universidad de Madrid en lo que se conocería como la primera cuestión universitaria. Su delito, solidarizarse con profesores como Julián Sanz del Río, Fernando de Castro y Nicolás Salmerón. Ninguno aceptó la adhesión a la corona que el gobierno les solicitaba. Manuel de Orovio, ministro de Fomento, optó entonces por despojarlos de sus cátedras.

La Revolución de 1868 restituye la libertad de cátedra y con ella a los profesores expedientados. Giner de los Ríos llega a participar en las reformas legislativas del Sexenio Democrático. Pero aquello sería sólo un espejismo. La vuelta de Orovio al mando de la instrucción pública provoca, en 1875, una segunda cuestión universitaria después de que el ministro y su gobierno dejasen claro, por Real Decreto, su intención de controlar todo lo que acontecía en las aulas.

Giner de los Ríos vuelve a ser despojado de su cátedra por seguir insistiendo en su idea de una educación al margen de los dogmas oficiales en materia religiosa, política y moral. Pero su castigo no quedará ahí. El hasta entonces catedrático será ‘desterrado’, además, al Castillo de Santa Catalina, en Cádiz. Es allí donde germina definitivamente su idea de una universidad libre.

[pullquote]La regeneración a la que aspiraba la nueva institución ahondaba en la concepción del «hombre nuevo» de la filosofía krausista[/pullquote]

Solo un año después, la Institución Libre de Enseñanza (ILE) ve la luz. Un proyecto que se convierte en un laboratorio en el que se ensayan nuevas prácticas que pretenden la modernización del país no solo en el plano educativo sino también en el social y político. Giner de los Ríos contará para ello con la colaboración desde el inicio de Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón, a los que se irán uniendo otros como Joaquín Costa, Augusto González de Linares, Hermenegildo Giner o Federico Rubio.

La regeneración a la que aspiraba la nueva institución ahondaba en la concepción del «hombre nuevo» de la filosofía krausista. Como recoge Enrique Martínez-Salanova Sánchez, en una sociedad como la española de finales del XIX, en la que tres cuartas partes de la población era analfabeta, Giner y los suyos consideraban que la única manera de que aquella se enfrentase a la terrible situación social y moral por la que atravesaba el país era mediante «un nuevo modelo de hombre, individual y también colectivo, más ético, racional y humano». La investigación y la independencia religiosa y política eran la vía para conseguirlo, y así lo recogían en su Estatuto mediante artículos como el 15:

[pullquote]Esta Institución es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando únicamente el principio de la libertad e inviolabilidad de la Ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que no sea la de la conciencia.[/pullquote]

El Sócrates español

El 9 de octubre de 1876 se impartía la primera clase de la ILE en el número 9 de la calle Esparteros de Madrid. La nueva institución partía como un centro, privado y laico, de estudios superiores, aunque posteriormente abandonaría esa línea para centrarse en la enseñanza de estudios de primaria y secundaria.

Tanto en una como en otra fase, el espíritu de la ILE fue el mismo, al igual que la manera de entender la enseñanza era la misma para Giner fuese a quien fuera dirigida:

[pullquote author=»Antonio Machado»]En su clase de párvulos como en su cátedra universitaria, don Francisco se sentaba siempre entre sus alumnos y trabajaba con ellos familiar y amorosamente. El respeto lo ponían los niños o los hombres que congregaba el maestro en torno suyo. Su modo de enseñar era el socrático, el diálogo sencillo y persuasivo.[/pullquote]

El menor de los Machado no fue el único que encontró paralelismos entre el filósofo griego y Giner de los Ríos. Para Unamuno, este era un ferviente practicante de la mayeútica:

[pullquote]Nunca olvidaremos nuestras conversaciones con él, con nuestro Sócrates español, con aquel supremo partero de las mentes ajenas. Inquiría, preguntaba, objetaba, obligábamos a pensar.[/pullquote]

Frente al dogmatismo de la escuela clásica, Giner de los Ríos abogaba por la autonomía del alumno: «El maestro es quien, rompiendo los moldes del espíritu sectario, exige del discípulo que piense y reflexione por sí, en la medida de sus fuerzas; que investigue, que arguya, que cuestione, que intente, que dude, que despliegue las alas del espíritu».

Las nuevas corrientes pedagógicas que ya comenzaban a calar en algunos países europeos y la propia doctrina krausista (que tuvo en España a Julián Sanz del Río como principal valedor) alentaron la implantación de un sistema en el que los libros de texto no eran tan relevantes como las visitas a los museos y, sobre todo, las salidas a la naturaleza. «Un día de campo vale mucho más que un día de clase», solía decir Don Francisco. John Dos Passos se refería a él como «el hombre que amaba las montañas» y Juan Ramón Jiménez llegó a escribir en una ocasión sobre su afición a pasear por el campo:

[pullquote]Mucho olor a Pardo en las botas, en los zapatos de Francisco Giner, mucho roce, mucha amistad con el monte bajo y mucho ensueño largo de las encinas [/pullquote]

Tampoco eran costumbre los exámenes memorísticos en sus clases. Y ni la autoridad del maestro, la disciplina exigida a los alumnos o la propia actividad en el aula se asemejaban lo más mínimo a lo usual en la escuela española del momento. El propio Giner de los Ríos resumiría así el porqué:

[pullquote]Si veis en la escuela niños quietos, callados, que ni ríen ni alborotan, es que están muertos: enterradlos. Transformad esas antiguas aulas: suprimid el estrado y la cátedra del maestro. En torno del profesor, un círculo poco numeroso de escolares activos, que piensan, que hablan, que disputan, que se mueven, que están ‘vivos’ en suma, y cuya fantasía se ennoblece con la idea de una colaboración en la obra del maestro. Vedlos excitados por su propia, espontánea iniciativa, por la conciencia de sí mismos, porque sienten ya que son algo en el mundo y que no es pecado tener individualidad y ser hombres. Hacedles medir, pesar, descomponer, crear y disipar la materia en el laboratorio; discutir como en Grecia los problemas fundamentales del ser y destino de las cosas; sondear el dolor en la clínica, la nebulosa en el espacio, la producción en el suelo de la tierra, la belleza y la historia en el Museo; que interpreten los textos, que inventen, que descubran, que adivinen nuevas formas do quiera… y entonces, la cátedra es un taller; el maestro, un guía en el trabajo; la vida circula por todas partes, y la enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en atractivo[/pullquote]

Un oasis de modernización en la España prebélica

El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), cuya primera edición se presentaba el 7 de marzo de 1877, fue uno de los principales vehículos para la proyección de la institución. Aunque fue mucho más que eso; durante seis décadas se convirtió en una de las revistas más influyentes en España. En su afán por «dar a conocer el movimiento intelectual contemporáneo», durante este tiempo publicó más de 4.000 artículos de autores como Charles Darwin, León Tolstói, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Antonio Machado, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, Ramón Menéndez Pidal o Santiago Ramón y Cajal, entre otros.

Como se recoge en la muestra de AC/E, aquella estrategia de modernización de España propició una segunda Edad de Oro de la cultura española. Lo consiguió mediante los organismos que la ILE creó como plataformas para promover el cambio. El Museo Pedagógico (1882), el Instituto de Reformas Sociales (1883), la Fundación Sierra-Pambley (1885) o la Extensión Universitaria de Oviedo (1898) fueron algunas de ellas, que culminaron con la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) en 1907.

Dicha institución tenía como cometido establecer una corriente de comunicación con los países más avanzados. Presidida por Santiago Ramón y Cajal, propició que numerosos profesionales pudieron viajar al extranjero para formarse. Entre 1907 y 1936 se concedieron más de 3.000 becas a graduados españoles. Además se impulsaron nuevas instituciones científicas y educativas dentro de España. A partir de 1910 se estableció una prestigiosa red de laboratorios y centros que hicieron posible el desarrollo de grupos científicos de reconocido prestigio internacional (como el de neurobiólogos y fisiólogos liderados por el propio Cajal o el de ciencias sociales, encabezado por Menéndez Pidal).

En ese mismo año se funda la Residencia de Estudiantes y con ella el mayor foco de modernización cultural y científica del país. La ILE buscaba potenciar el diálogo y la creatividad de sus residentes, procedentes de distintos lugares, y con orígenes, edades y profesiones diferentes. La constante actividad en la residencia se canalizaba mediante cursos, conferencias, prácticas de laboratorio, actividades al aire libre, deportes… Además, durante aquellos años, la Residencia de Estudiantes se convirtió «en una venta abierta a las novedades de otros países». Allí, Howard Carter relató cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon y Albert Eisntein expuso su teoría de la relatividad. De los ocho premios Nobel españoles, cuatro estuvieron estrechamente vinculados a la Residencia (Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez y Vicente Alexaindre). Por no hablar de otros muchos ilustres residentes: Dalí, García Lorca, Buñuel…

La cultura no puede ser solo de unos pocos

Lo que Giner se proponía debía ir más allá de las paredes de aquellas aulas. La modernización del país pasaba no solo por la participación de unos pocos; había que «levantar el alma del pueblo entero». Eran necesarias iniciativas que calasen en todos los sectores de la población. Y eso no era fácil. Al analfabetismo crónico que venía padeciendo España desde hacía siglos se unían las diferencias en el acceso a la cultura entre las zonas urbanas y las rurales.

En 1931, las Misiones Pedagógicas se fundaron con la intención de acercar la cultura a los campesinos. Hacía más de 15 años desde el fallecimiento de Giner de los Ríos pero el espíritu de la ILE seguía vigente de la mano de su sucesor al frente de ella, Manuel Cossío. Con la ayuda de Luis Álvarez Santullano, se pusieron en marcha iniciativas como museos ambulantes de la cultura, bibliotecas, cine, música, teatro… Entre estas últimas se encontraba el grupo de teatro universitario La Barraca, dirigido por uno de los residentes de la Residencia de Estudiantes, Federico García Lorca, que representó obras del teatro clásico español a lo largo y ancho de la península.

Después de Giner

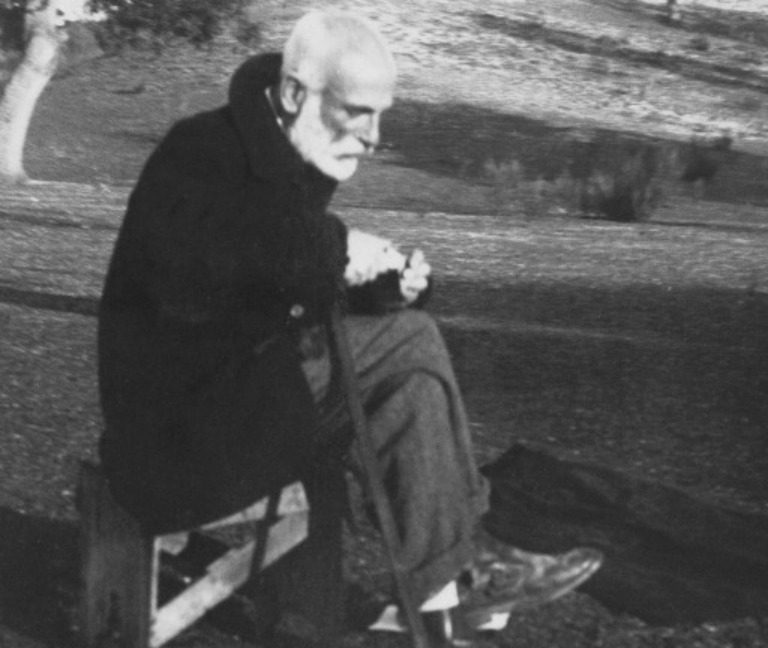

Francisco Giner de los Ríos fallecía el 18 de febrero de 1915. Que todo el legado del maestro no desapareciera con él fue lo que originó la Fundación Francisco Giner de los Ríos un año después de su muerte. Aunque la ILE comienza a perder protagonismo el detrimento del Instituto-Escuela, creado en 1918, se mantiene activa hasta el comienzo de la Guerra Civil. En su número 920, del 31 de diciembre del 36, el BILE anunciaba la suspensión de su publicación «mientras dure la situación anormal por que atraviesa nuestro país».

Aquella ‘situación anormal’ desembocaría en una dictadura que vio en la ILE un peligroso enemigo al que aniquilar. «Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que a través de instituciones como la llamada Institución Libre de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anarquistas», recogía una orden de 1936 en la que los que se alzarían después como vencedores de la guerra analizaban las causas de la situación del país, según Martínez-Salanova.

No es de extrañar que, menos de un año después del fin de la contienda, un decreto disolviera la ILE «por sus notorias actuaciones contrarias a los ideales del Nuevo Estado». Aunque a la persecución a la que se vio sometido el legado de Giner de los Ríos no se sumaron los que ya habían sido “infectados” por él. Más bien al contrario. Tanto los que sufrieron exilio exterior como los que lo soportaron desde el interior fueron capaces de conservar los valores de la institución hasta la llegada de la democracia.

Con el arranque de la Transición, la Fundación Francisco Giner de los Ríos retomaba su actividad. Se recupera buena parte del patrimonio incautado durante su dictadura y se vuelven a organizar excursiones como las tradicionales colonias vacacionales de la ILE. En 1986 vuelve a abrir sus puertas la Residencia de Estudiantes y un año después se inicia la segunda etapa del BILE.

Todo ello contribuyó a recuperar el patrimonio puesto en marcha por Giner de los Ríos, aunque José García-Velasco, comisario de la exposición en AC/E, duda de que en la actualidad su figura esté lo suficientemente reconocida: «Para muchos, Giner y la Institución son “marcas” prestigiadas, se ven como un referente positivo. Pero a la vez el desconocimiento sobre su legado es aún más grande. Y este olvido es lo que queremos combatir. Cuando se conoce la extensión y la hondura de la obra de Giner y sus colaboradores y discípulos en la ILE es imposible no reconocer la vigencia de mucho de lo que hicieron y propusieron. Nuestra tarea es devolverle a la sociedad española un legado del que puede sentirse legítimamente orgullosa. Y continuarlo».

Para García-Velasco, los valores que propugnaba Giner y la ILE dejaron de ser «los que se fomentaban» con el estallido de la guerra y la posterior dictadura. «Sin embargo, la lucha por las libertades y la llamada transición democrática supusieron una progresiva recuperación de algunos de esos valores: que la educación y el conocimiento son la base de cualquier progreso real, que lo que necesitamos es que todos puedan llegar a ser ciudadanos autónomos, tolerantes, colaboradores, cosmopolitas, compasivos y emprendedores, capaces de sentirse responsables de sus vidas y miembros valiosos de una sociedad. Compartir estos valores y basar en ellos las soluciones para el presente no parece un mal camino…». Porque, como solía decir Ortega refiriéndose ‘al maestro’, «seguir a Giner es seguir hacia delante».