Aurora Bertrana no ha escapado del olvido al que han sido condenadas miles de mujeres ilustres. La historia la aplastó, como a tantas otras, bajo su apisonadora y acabó borrando su nombre y su obra de la literatura de viajes y del periodismo de principios del siglo XX.

El régimen fascista que espolvoreó un ideal de mujer dócil y sumisa ignoró la obra de la escritora como el que echa una mantilla negra sobre un objeto que quiere ocultar, sin hacer ruido, para que nadie lo vea nunca. Bertrana estorbaba en el nuevo régimen que se levantó de los escombros de la guerra porque era una mujer libre. Lo fue cuando decidió desatender los intentos de su madre para que aprendiera a coser y lo fue cuando cogía, a escondidas, libros de la biblioteca de su tío Albert.

La gerundense, nacida en 1892, siempre desoyó las críticas y los chismorreos de los guardianes de la moral. No le importaron los rumores que surgieron en Girona cuando a los 18 años empezó a ir sola en tren a clases de música en Barcelona. Tampoco atendía al vicio de chismorrear que la Piquer pudo criticar en esta copla aprovechando el pequeño suspiro de libertad que trajo la Segunda República:

♪ Se dice si va sola ¡qué desgraciada es!

Se dice qué coqueta si con un hombre va.

Si ven a dos mujeres también se dice que

el mundo está al revés, la cosa es murmurar.

(…)

Amar, yo quiero amar con libertad

Porque nací mujer

Para querer

Y hacer mi santa voluntad.

Amar, sin escuchar el qué dirán

Pues todo es hablar, hablar por no callar ♫

Desde pequeña Aurora Bertrana sintió en los hilos de coser el peso de unas cadenas. Eran hebras que acababan enredando y atrapando a las mujeres en la reclusión del hogar. «Mientras nosotros tres, los hijos, dormíamos y padre vagaba con sus compañeros por el barrio gótico, mamá remendaba y repuntaba ropita sentada ante la máquina de coser bajo un quinqué de petróleo», recordaba en sus Memóries fins al 1935.

✍ «Mi madre no tenía más amigos ni compañeros que nosotros tres. Mi padre no la llevaba a ninguna parte: ni a pasear por el campo, ni al teatro, ni a reuniones, y ella nunca se quejaba ni suspiraba, ni tomaba puestos de mártir como habrían hecho otras mujeres en su lugar. Y es cierto que no era por indiferencia hacia los viajes, el campo, las reuniones, la música, el teatro… Todo esto le gustaba, nos lo decía a menudo».

A Aurora Bertrana nunca le interesó ese futuro envuelto en ovillos y dedales que todos esperaban de ella. No entendía por qué los hombres debían ser valientes e independientes, y las mujeres, sumisas y abnegadas. Ella se rebeló. De niña, jugó más con niños que con muñecas, y de mayor, se rodeó de amigos porque con ellos podía hablar de cultura y política. Muchas mujeres, en cambio, se mantenían al margen. En los colegios y en sus casas las apartaban de esos temas de varones y les hacían creer que su destino era la cocina y la gobernanza del hogar.

Empezaba el siglo XX y Emilia Pardo Bazán tiraba la toalla. El mismo año que nació Bertrana, 1892, la escritora había fundado La biblioteca de la mujer para «difundir en España las obras del alto feminismo extranjero». Pero esta colección de libros pasó sin pena ni gloria. No interesó a nadie y en 1913 la gallega escribió una carta a su amigo Alejandro Barreiro, el director de La Voz de Galicia, en la que decía:

✍ «He visto, sin género de duda, que aquí a nadie le preocupan gran cosa estas cuestiones, y a la mujer, aún menos. Cuando por caso insólito, la mujer se mezcla en política, pide varias cosas distintas, pero ninguna que directamente, como tal mujer, le interese y convenga. Aquí no hay sufragistas, ni mansas ni bravas. En vista de lo cual, y no gustando de luchas sin ambiente, he resuelto prestar amplitud a la sección de economía doméstica de dicha Biblioteca, y ya que no es útil hablar de derechos y adelantos femeninos, tratar gratamente de cómo se prepara escabeche de perdices y la bizcochada de almendra».

Bertrana, de niña, vio en la lectura y la escritura el embarcadero por donde huir de una educación que, en nombre de lo femenino, castraba a la mujer. A los 21 años por fin pudo montar en un tren con destino a Suiza. Allí la esperaban para tocar el violoncelo en un hotel de las montañas.

La gerundense había hallado en la música su vía de escape porque en la literatura, lo que más amaba, le cerraron las puertas. Escribir no era una ocupación propia de señoritas. Su padre, el famoso escritor Prudenci Bertrana, le prohibió dedicarse a las letras pues bien era sabido que una niña debía emplear sus dedos y sus días en algo más femenino que el pensamiento, un territorio que los hombres habían cercado para ellos con una alambrada de pinchos alrededor.

La chelista montó en Ginebra la primera banda de jazz de Europa en la que solo tocaban mujeres. Eran los ‘maravillosos años 20’ y los supervivientes de la Gran Guerra ardían en deseos de divertirse porque sabían que la vida podía extinguirse tan rápido como el papel de fumar. Un día invitaron a la banda de jazz a dar un concierto en la radio. En la emisora había un hombre, Monsieur Choffat, que se fijó en las piernas de la catalana. El ingeniero eléctrico, primero, le pidió que le diera clases de español; después, le pidió matrimonio.

Aquello no despertó en Bertrana un derroche de pasión. Más bien se impuso lo que en sus memorias llamó el «sentido común». El 30 de mayo de 1925 se celebró una boda que, más que a ella, hizo felices a sus padres porque pensaban que la niña ‘había cazado un buen partido’. No fue así. Apenas unos días antes de la boda, Monsieur Choffat le confesó que no tenía un franco.

En aquella ruina, Aurora Bertrana vio una oportunidad. La catalana convenció a su marido para que buscara un trabajo en algún país exótico y pronto lo halló en la Polinesia. «Era como un sueño deslumbrante, como apartar una cortina encima de un insospechado país de hadas», escribió en las memorias que publicó en los años 70.

Bertrana recorrió bibliotecas de París y Madrid para documentarse y conocer los datos académicos de aquel lugar lejano antes de encontrarse con lo que solo sus sentidos le podían descubrir:

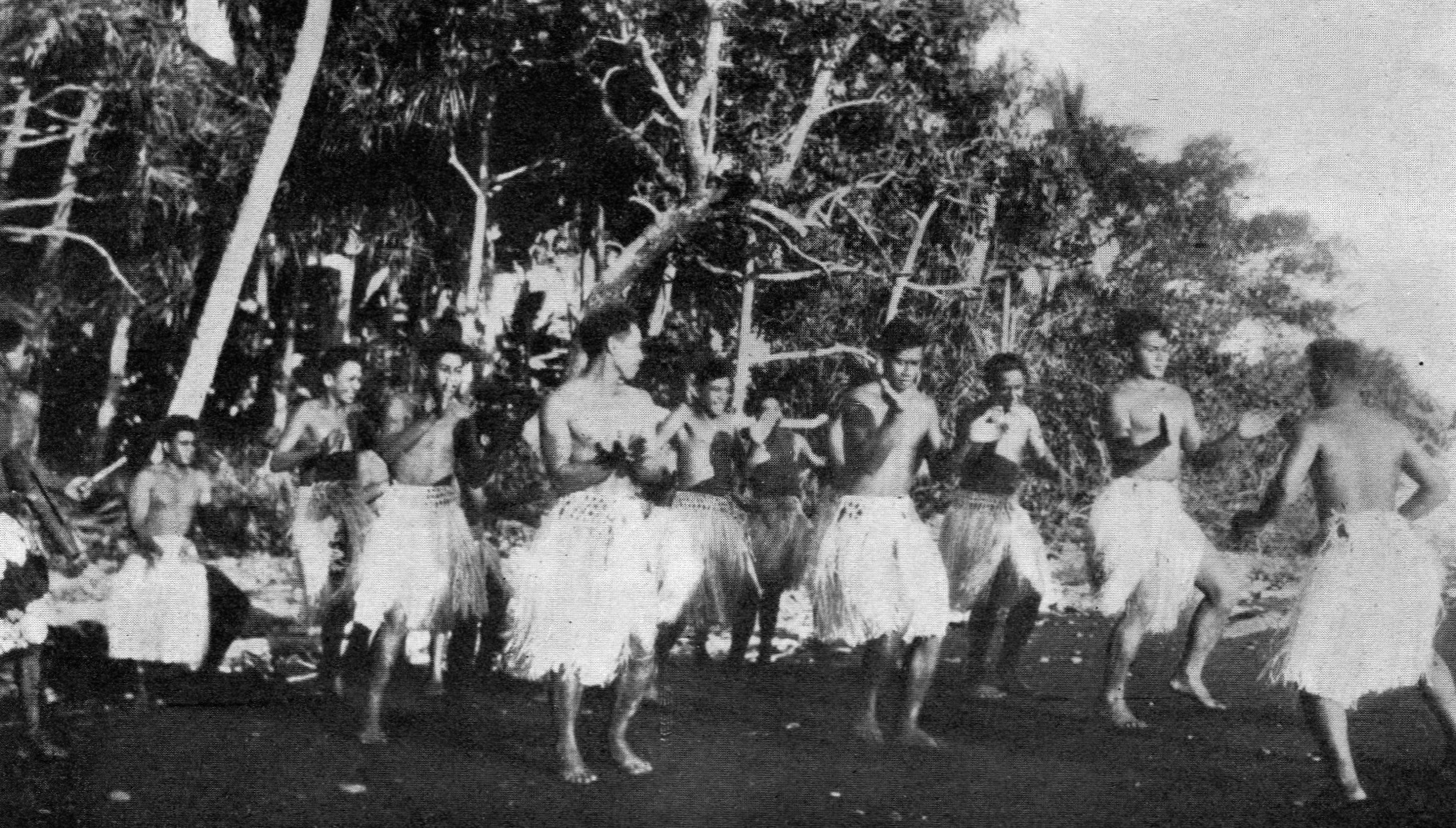

✍ «El verde de la vegetación parecía recién pintado, todavía mojado y brillante de barniz. En la transparencia del agua, inmóvil, se reflejaban, con una exactitud fascinadora, los cobertizos, las barracas y los árboles próximos; el colorido del vestido de los indígenas que desde el muelle contemplaban el Luqsor y, sobre todo, el cielo, de un azul refulgente, de un azul de esmalte».

La autora vivió en Papeete, la capital polinesia, de 1926 a 1929. Desde allí enviaba unas crónicas que los lectores de los periódicos catalanes devoraban entre escandalizados y hechizados y que más tarde, a su vuelta a Barcelona, publicó en un libro titulado Paraísos Oceánicos (1930) que ahora reedita la editorial :Rata_. «La edición se agotó en quince días, aunque el ejemplar se vendía a quince pesetas, unas quinientas de hoy. La obra fue no solo un gran éxito de venta, sino un gran éxito literario», escribió en las memorias.

En Occidente vendía lo exótico pero, además, no acostumbraban a leer letras tan liberadas. Bertrana miraba desde la libertad, la curiosidad y el respeto. Dio un puntapié a los prejuicios gazmoños y beatos de la dictadura de Primo de Rivera y se atrevió a escribir lo que veía y sentía sin pasarlo por las rejillas de la moral católica.

Ensalzó escenas en las que los hombres y las mujeres colaboraban para preparar una cena juntos, sin la clásica división de sexos que en España arrastraba a las mujeres a la cocina mientras los hombres esperaban los platos calientes fumándose un puro. Ni siquiera tuvo miedo a poner ante los ojos de sus lectores asuntos tan impronunciables como el incesto, la poligamia y el canibalismo.

A ojos de Aurora Bertrana los ideales occidentales hacían aguas en aquellas islas del Pacífico. No entendía la arrogancia de una cultura construida sobre una doble moral mientras las maoríes disfrutaban del amor libre y les importaba un carajo el qué dirán.

En aquel lugar al que miraban desde Europa con condescendencia como una isla de salvajes, las mujeres tenían una vida mucho más plena. No estaban obligadas a casarse; muchas ni siquiera sabían quién era el padre de sus hijos. «Los hombres no se oponían al libre amor de las mujeres con las que se juntaban y se separaban sin pasar ni por el juzgado, ni por la vicaría. No tenían el instinto de posesión ni el mismo concepto del honor que los blancos», relató en sus memorias.

Bertrana tiró al mar los dictados de su cultura y ensalzó la idea de la maternidad sin marido. Le admiraba que en la Polinesia no existieran los insultos de puta y bastardo. Ellas eran cortesanas respetadas, y los niños de padre desconocido eran simplemente niños, niños con la misma honra que cualquier otro. Los maoríes, decía, entendían la familia «en un sentido mucho más amplio y generoso que nosotros».

Esa admiración por la libertad de la mujer siguió en las letras de Bertrana durante toda su vida. En una novela que publicó tres décadas después de su viaje a la Polinesia volvió a hablar del sexo sin documentos ni formalismos. Ariatea, la mujer maorí que da nombre al relato, no se enamoraba de sus amantes. «Sabe lo que es tener sexo, pero desconoce lo que quiere decir estar enamorada. En la obra, la protagonista se pregunta: “¿Qué quiere decir estar enamorada?”», apunta Silvia Roig en su libro Aurora Bertrana, Innovación literaria y subversión de género. «Bertrana plantea en la obra otras formas de vivir la sexualidad y sugiere que es mejor no enamorarse porque las relaciones amorosas de este tipo pueden arruinarle a uno la existencia y convertir la vida de pareja en una prisión».

Después de la Polinesia fue a explorar Marruecos. Sola; sin Monsieur Choffat. En los años 30, Bertrana desafió la norma de viajar con un marido, un padre o un hombre que la protegiera. Le bastó su cuaderno de notas y una Kodak colgada al cuello para conseguir lo que quería: descubrir cómo era la vida de las mujeres musulmanas para contarlo en el diario La Publicitat y después en el libro El Marroc sensual i fanàtic en 1936.

Ese verano maldito estalló la guerra civil. La escritora, derrumbada, emigró a Suiza y allí esperó a su marido. Pero Monsieur Choffat no acudió al reencuentro. Huyó con su antigua secretaria y se unió al bando opuesto a Bertrana: los franquistas.

La periodista permaneció una década en el exilio y decidió volver el mismo año en que Juanito Valderrama dedicaba la copla El emigrante a los que, como ella, la guerra o la posguerra los había echado de su hogar.

♪ Cuando salí de mi tierra

volví la cara llorando

porque lo que más quería

atrás me lo iba dejando ♫

En 1949 la catalana volvió a la casa de su familia para cuidar a su madre y a su tía. No se casó de nuevo. No quiso depender de un hombre nunca más. Incluso había soñado «con tener hijos sin la intervención directa del macho», relató en sus memorias. «Pensaba seriamente en la concepción artificial, de la que, naturalmente, no sabía ni que pudiera existir».

Por sus Memòries fins al 1935 podría parecer que a partir de 1950, Aurora Bertrana se dedica más a escribir que a vivir. El país al que había vuelto era gris, mojigato, opresor. Decía que desde entonces había huido de «la vida» para «vivir en sus obras literarias»: novelas de ideas tan avanzadas para aquella época retrógrada y gazmoña que hacían remover el culo de la silla a los editores y censores que tenían que decidir si se publicaban o no. Hasta su muerte, que llegaría en 1974, pasaron años «sin ninguna aventura, años mortecinos, años grises». «Ahora», indicó en la primavera de 1969, «mi patria sentimental son las hojas de papel donde, día tras día, escribo mis memorias».