Decía Joaquín Vidal que la distancia entre la fantasía y la realidad está a 10 minutos en taxi. El recorrido entre estos carteles y la persona que los mira, tú, queda mucho más lejos. Puede alcanzar los dos siglos.

El póster taurino más antiguo que guarda la Historia está fechado en 1737. En aquella época el festejo era un privilegio real y, por eso, los carteles estaban encabezados, en grandes letras mayúsculas, a «El Rey Nuestro Señor» o alguna fórmula parecida. En el siglo XVIII la fiesta podía durar hasta tres días. Lo habitual era dedicar una jornada completa a matar 20 toros o más y servirse para ello incluso de perros de presa y banderillas de fuego.

En el documento de Carteles taurinos de la Biblioteca Nacional cuentan que las plazas de toros constituían una «válvula de escape social». Los asistentes dejaban ahí su ira y su salvajismo. Los gritos e insultos eran solo el albor de las protestas. Después venían los bolsazos de basura volando. Los huevos, las frutas podridas y los animales muertos lanzados al ruedo.

En el documento de Carteles taurinos de la Biblioteca Nacional cuentan que las plazas de toros constituían una «válvula de escape social». Los asistentes dejaban ahí su ira y su salvajismo. Los gritos e insultos eran solo el albor de las protestas. Después venían los bolsazos de basura volando. Los huevos, las frutas podridas y los animales muertos lanzados al ruedo.

El periodista y fotógrafo francés Théophile Gautier escribió en Viaje por España que los perros de presa, a los que describía como animales admirables, «se van derechos al toro, que manda por el aire a media docena de ellos. Pero no puede evitar que uno o dos, los más fuertes y valientes, hagan presa en su oreja. Una vez que se han agarrado son como las sanguijuelas: se les podría retorcer sin lograr que se soltaran. El toro sacude la cabeza, les da encontronazos contra la barrera: inútil todo. Cuando esto ha durado un rato, el espada o el cachetero mete un estoque por el costado de la víctima, que vacila, dobla las rodillas y cae en tierra donde le rematan».

«También se emplea a veces una especie de instrumento llamado media luna, que le corta los jarretes traseros y le incapacita para toda resistencia», relataba el dramaturgo. «En este caso ya no es un combate, es una carnicería repugnante». El público, poseído por el espíritu de la alimaña, saltaba al ruedo a destrozar al astado moribundo.

Pero la muerte no hacía ascos a nadie en las corridas del XVIII. Los caballos caían como moscas. «Entonces salían al ruedo sin protección» y «terminaban con las tripas reventadas por los pitones». Gautier asistió a la muerte de uno de ellos y lo contó así: «El pobre animal, abandonado a sí mismo, cruzó la arena con paso vacilante, como si estuviera borracho, enredándose las patas en las entrañas; torrentes de sangre negruzca brotaban impetuosos de su herida y regaban la arena en zigzag intermitentes».

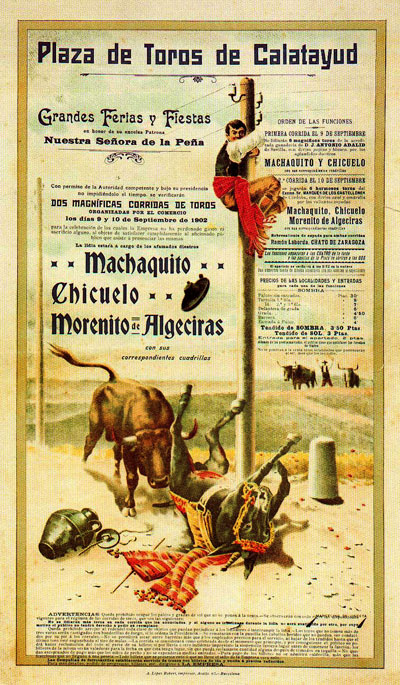

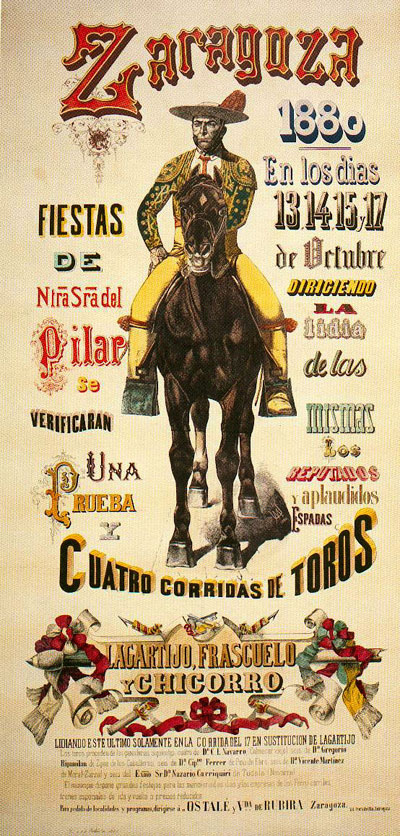

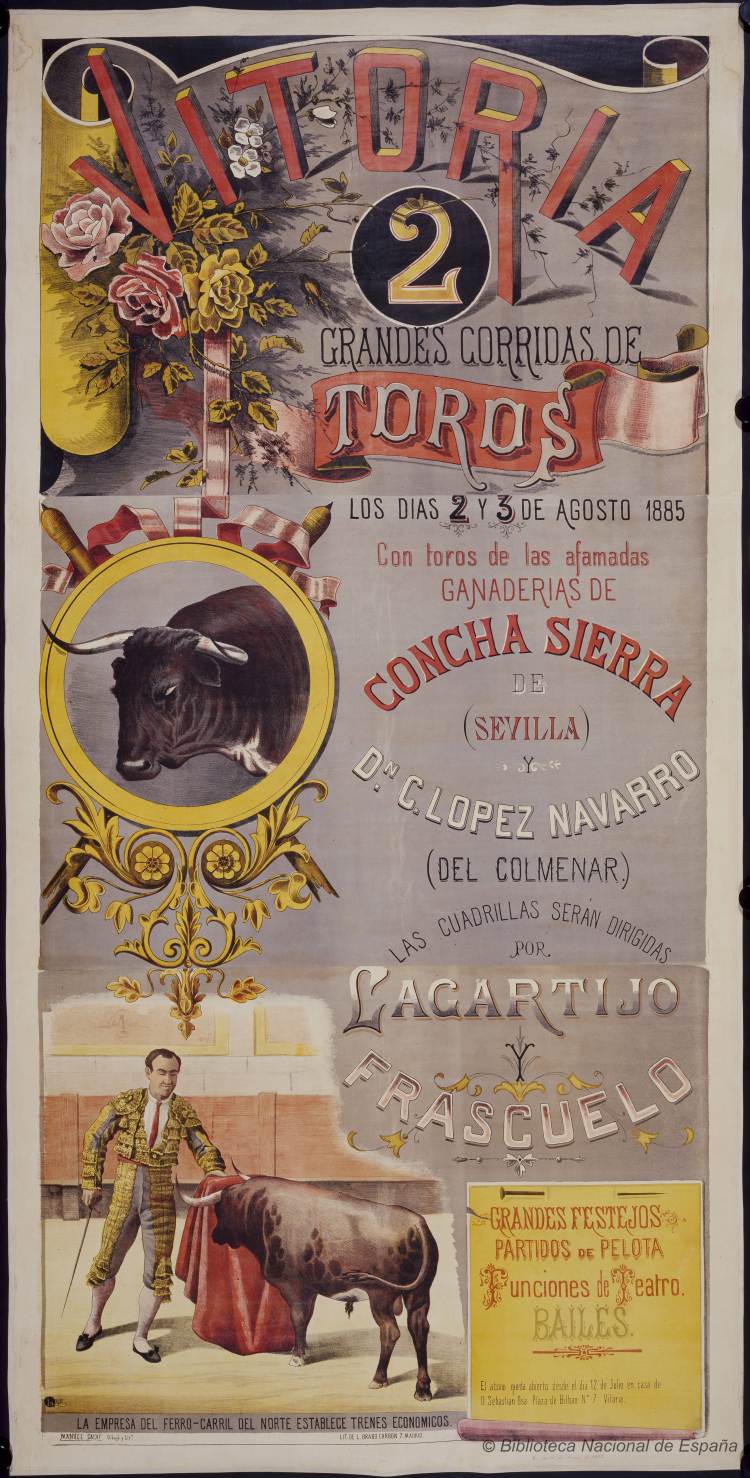

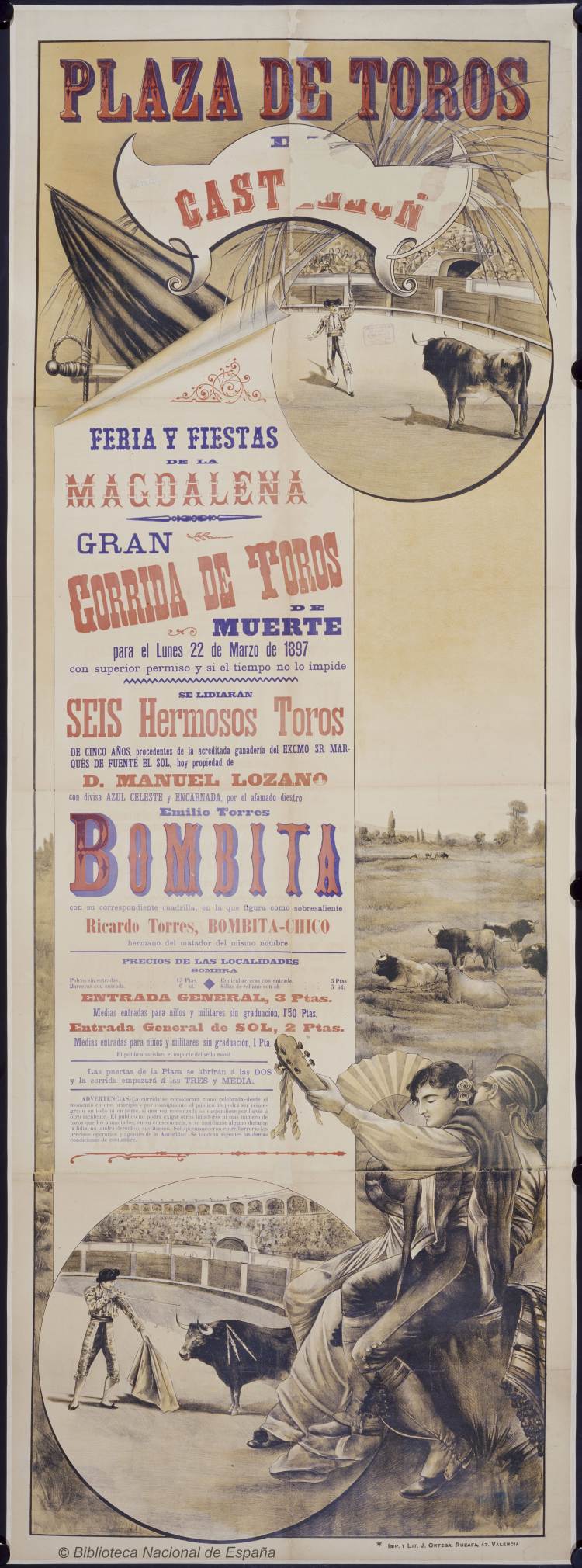

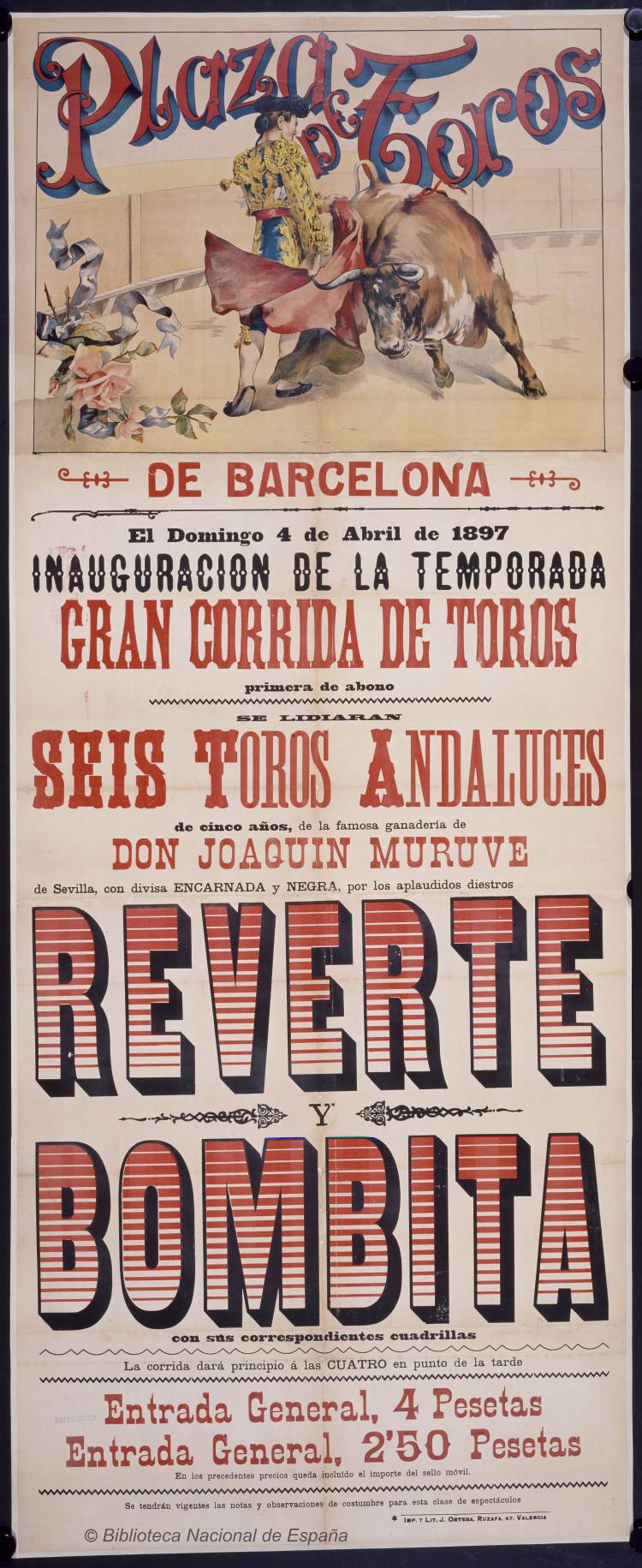

A mitad del XVIII las corridas se conviertieron en un espectáculo público. El carácter real se perdió y los carteles sustituyeron el viejo encabezamiento por «Plaza de Toros», «Fiestas de San Pedro» o una fórmula del tipo «Presidirá la autoridad competente». En 1883 apareció por fin en un cartel la prohibición expresa de los perros de presa. Las banderillas de fuego, sin embargo, permanecerían hasta 1928.

Pero en las orillas de la crueldad se alzaba una ambición estética ilimitada. La fiesta se acompañaba de «vistosos fuegos artificiales», según anunciaban algunos carteles, y se hacían regalos y rifas. En un cartel de la Plaza de toros de Madrid de 1874 decía: «La plaza estará adornada con una vistosa colgadura. Las cuadrillas de toreros se presentarán con sus más lujosos vestidos. Las banderillas serán de pájaros, guirnaldas, banderas, gallardetes, plumeros, cintas y otros caprichos. Los toros saldrán engalanados con elegantes divisas. Todo el servicio del guadarnés será de gala».

Pero en las orillas de la crueldad se alzaba una ambición estética ilimitada. La fiesta se acompañaba de «vistosos fuegos artificiales», según anunciaban algunos carteles, y se hacían regalos y rifas. En un cartel de la Plaza de toros de Madrid de 1874 decía: «La plaza estará adornada con una vistosa colgadura. Las cuadrillas de toreros se presentarán con sus más lujosos vestidos. Las banderillas serán de pájaros, guirnaldas, banderas, gallardetes, plumeros, cintas y otros caprichos. Los toros saldrán engalanados con elegantes divisas. Todo el servicio del guadarnés será de gala».

Todo el mundo iba de guapo. Y entre tanto folclore no faltaba música, que se anunciaba así en los pósters: «La banda de música del hospicio tocará antes de la función en los intermedios y durante los fuegos artificiales», «Una música tocará antes de principiar la función y en los intermedios» o «La banda de música tocará piezas del mejor gusto media hora antes de principiar la función».

En el siglo XIX el festejo se va haciendo más modesto. Las corridas se reducen a «media corrida». Esto significa que durarán solo una tarde y saldrán ocho toros al ruedo (Reglamento de Ordóñez de 1852) y, dieciséis años más tarde, solo seis (Reglamento de Villamagna).

En el XX la cosa se hizo más sencilla aún. Pero el miedo y la emoción jamás salieron de la plaza. El 4 de septiembre de 1979 Joaquín Vidal acudió a las Ventas y dejó esto escrito en su crónica Los toros del Conde de la Maza leen a Marcuse:

«Toros de trapío, poderosos, tres derribaron y uno le pegó una cornada al caballo en plena cara. Los espectadores cercanos al lugar del suceso estaban horrorizados, como es natural, y un nórdico rubio gigantesco se desmayó. Los circundantes le daban aire y le gritaban al oído: ‘No pasar nada, míster. Todo acabar ya. El jaco vivir tranquilo, míster’. La corrida estuvo muy lejos de ser brillante, pero había emoción, que es parte fundamental del espectáculo. Cuando los toros salen imponentes, fuertes, leídos y marcusianos, la fiesta adquiere densidad argumental e importancia, y alcanza unos niveles de tensión quizá excesivos para gentes delicadas. Pero qué le vamos a hacer: es así».

Cuando los reyes preferían los toros a los elefantes