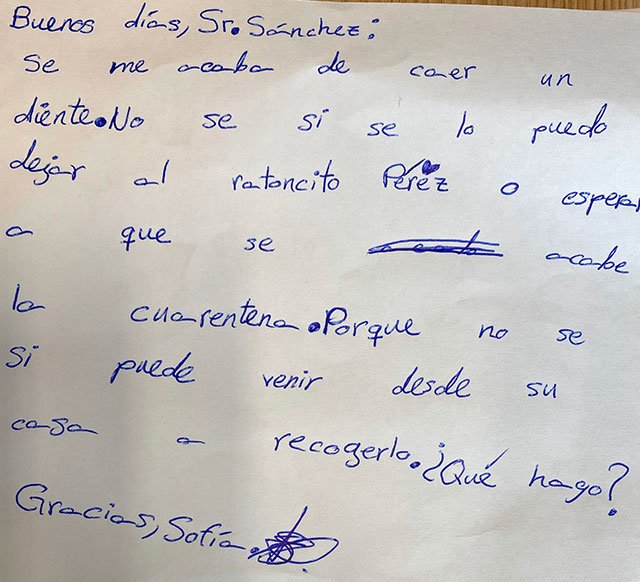

Sofía tenía una duda y decidió escribir al presidente del Gobierno. «Buenos días, Sr. Sánchez», redactó en un folio en blanco. Le contó que se le había caído un diente y no sabía si decírselo al ratoncito Pérez o esperar a que pase la cuarentena. Puede ser imprudente que el roedor salga de casa para llevarle el regalo en estado de alarma. «¿Qué hago?», preguntó, azorada, la niña de ocho años.

Esta carta apareció publicada en Twitter. Dio mucha ternura la inquietud de Sofía. Estaba en lo cierto: Pedro Sánchez, la noche en la que se dirigió al país para anunciar el estado de alarma, habló de los mercados, de los estancos, de las peluquerías, pero no dijo ni mu del ratoncito Pérez.

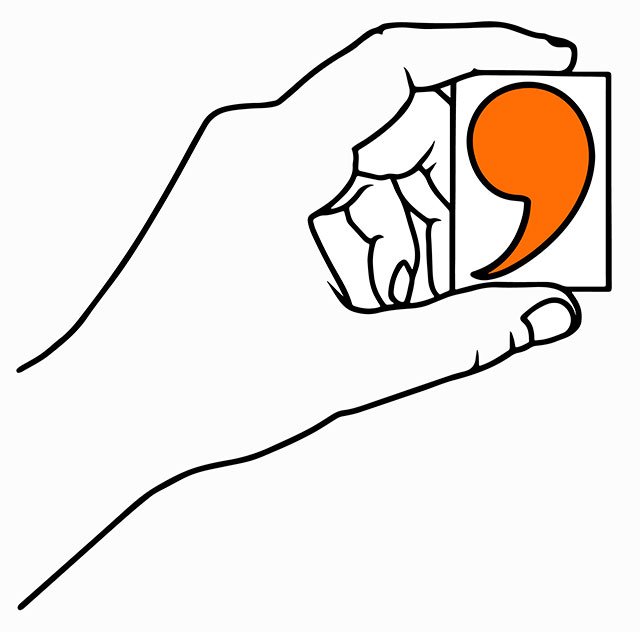

Pero la carta produjo algo más: asombro. Había dos detalles que dejan con la boca abierta. Sofía había colocado ahí dos comas estupendas, dos comas que no pone ni Dios, dos comas vocativas. En el saludo y en la despedida.

Buenos días, Sr. Sánchez

Gracias, Sofía

Es tan inusual ver esas comas para llamar o nombrar a alguien («¡Eh, tú, ven pacá!») que esos dos renglones se han convertido en asunto de estudio. Había que entrevistar de inmediato a esta niña.

—Sofía, ¿por qué has escrito una coma entre gracias y Sofía?

—Porque si no hubiera puesto la coma, sería Gracias Sofía: gracias a mí misma. Igual que si dices voy a comer, niños o voy a comer niños.

Encontrada la excepción, había que buscar lo habitual. Preguntamos a Vicen, un adolescente de 12 años, curtido en los chats de videojuegos, YouTube y WhatsApp.

—Vicen, cuando escribes Hola Pepe ¿pones una coma entre hola y Pepe?

—Yo no escribo Hola Pepe. ¿Para qué vas a decir eso si ya estás hablando con él? Le dices lo que le tengas que decir.

—Pero si tienes que escribirlo, ¿pones la coma?

—No. Me da pereza. Para qué la vas a poner, si te van a entender igual si la escribes que si no la escribes.

Lo que dice Vicen es un sentir popular. Es el reflejo de la forma de escribir de casi todos los adolescentes. «Te diría que entre los chavales su uso es casi inexistente», indica el filólogo y profesor de Lengua y Literatura Cristian Olivé. «Cuando me escriben correos, no la usan. Cuando simulan diálogos en una narración, no la usan. Cuando me envían capturas de WhatsApp de su día a día para analizar cómo escriben, tampoco la usan. Han eliminado la coma vocativa tanto en el registro formal como en el informal, y tanto en la vida cotidiana como en la ficción narrativa».

Esto es «¡un drama!», piensa Olivé. Una tragedia que cunde como el coronavirus: rápido y hacia todos lados. «Me temo que los adultos también han dejado de usarla».

—¿Por qué les da a los adolescentes tanta pereza utilizar la coma del vocativo?

—Mmm… Creo que la desconocen porque no incidimos lo suficiente en el vocativo cuando hacemos análisis sintáctico. Las estructuras con vocativo suelen quedar relegadas y no se analizan. Muchos alumnos no se plantean qué es hasta que no estudian el vocativo del latín. Y ya sabes que cada vez hay menos estudiantes que hagan latín.

UNA LLAMADA POÉTICA

La coma del vocativo es la aguja del pajar. Uno va por ahí leyendo y no sabe cuándo va a dar con una. Hay quien la ve como un estorbo. Hay quien la ve como la ausente presente: ¡Qué vacío se siente cada vez que no se ve! Es la imagen del dicho «se lo ha tragado la Tierra»; es el accidentado del chiste «iban dos y se cayó el del medio».

Es tal el amor de Ramón Alemán por esta coma que le dedicó un soneto:

Si quieres que tu texto no despiste

y evitar de zopenco ser tachado,

un consejo te doy, y es regalado,

sobre un signo que a ti se te resiste.

Si escribes «sí señor», tengo motivo

–como si es «hola Quique» o «come niño»–

para intuir tu falta de cariño

a la coma que ronda al vocativo.

«No hay pausa –desde el fondo algunos braman–

que al hablar esa coma justifique».

Errado el argumento, aunque se afanan.

El niño y el señor y el propio Quique

son eso, vocativos, y reclaman

la coma obligatoria que lo indique.

El autor de Cincuenta sonetos lingüísticos (Pie de Página, 2020) dice que las personas tienden a puntuar de forma muy libre, sobre todo, al poner las comas. No es común entregar el punto final a un capricho; se clava al acabar la frase y punto. Pero las comas dependen del albedrío, del soplar del viento, hasta del criterio estético. Hay quien ve la coma como una piedra en el camino. O el palo que atasca la rueda. O el bordillo donde dar un traspié.

«Muchos creen que está ahí para tomar aire», explica el corrector de textos. No es así: «Su función es ordenar sintácticamente la oración». Que cada cosa vaya en su sitio, como ocurre en los armarios: los calcetines, en el cajón de los calcetines; las palabras de una oración subordinada, en su arcón (Andrea, mi peluquera, está aún en cuarentena). Y, aparte, puede ocurrir que la coma que separa palabras o frases sirva o no sirva para darse un respiro.

Aunque pocos aprecian esta coma. Alemán lo teatraliza así: «Cierta vez, hablando de este asunto con un amigo, me dijo que había usos (y desusos) de la coma que eran imperdonables, pero cuando yo intervine para comentar el problema de la coma del vocativo, él consideró que era un mal menor. Eso, para mí, fue una muestra más de que es una total desconocida para la inmensa mayoría de los escribientes».

Miremos atrás. ¿Podríamos averiguar si es una coma en extinción o quizá nunca se usó mucho? Podría ser que hoy, al escribir tanto, su ausencia es más visible. «En las obras literarias cada vez se ve menos este error», señala Alemán por un lado y por otro apunta: «Es un mérito de los correctores de textos, pues este problema de puntuación es un mal que también afecta a elevadas plumas».

Pongamos la lupa en las máquinas: ¿Son ellas quienes roban la coma? «En los medios digitales no se escribe ni mejor ni peor que en los de papel, aunque los errores que se producen en el ámbito digital se propagan con mayor rapidez». Ramón Alemán cree que esta coma se pierde en los textos porque apenas se conoce esta regla gramatical que explica así la RAE: «Se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos, esto es, que sirven para llamar o nombrar al interlocutor: Javier, no quiero que salgas tan tarde».

También se pierde porque en los medios digitales se escribe rápido y despreocupado. También por la incomodidad de teclear en el móvil ¡Qué ruta tortuosa exige a veces llegar a un signo! Aunque, según Alemán, la causa que más pesa es la educación primaria y secundaria. «A mí, por ejemplo, nadie me enseñó en la escuela que esa coma era obligatoria. Lo aprendí yo por mi cuenta».

Pero las lecciones de escritura no vienen siempre del colegio. El email ha sido una escuela férrea que enseña que el saludo se hace del tirón: Hola Pepe.

El que mete una coma entre el saludo y el nombre (Hola, Pepe) resulta sospechoso. Da la impresión de que aún no se ha enterado de que ya no escribe en papel; de que el siglo XIX pasó hace tiempo. A la vista pega un zarpazo mitad pedante, mitad rancio. Esa coma, ahí, parece un estacazo.

—¿Crees que el saludo habitual del mail ha acelerado el uso tan minoritario de la coma vocativa?

—Creo que en asuntos de escritura, como en tantos otros, se actúa por imitación, y es muy posible que la lectura constante de correos electrónicos en los que se emplea esa fórmula incorrecta puede haber sido una de las causas de su extensión.

UNA PISTA DETECTIVESCA

Queda averiguar si esta coma puede delatar la identidad de una persona. Sheila Queralt examina los escritos como lo haría un Sherlock Holmes. Esta experta en lingüística forense no se fija en las normas ortográficas y gramaticales. Lo que intenta es averiguar quién ha escrito un texto: qué edad tiene, de dónde procede, cuál es su nivel cultural.

—¿Qué información puede revelar que alguien ponga o no ponga la coma del vocativo?

—Podríamos decir que hay dos tipos de personas: las que saben que hay que poner coma después del vocativo y las que no. Entre quienes la ponen, están los tiquismiquis y los no tiquismiquis —bromea—. De quienes no la usan podemos decir que es por falta de competencia lingüística, por el soporte en el que escriben, porque van muy rápido y se les escapa o porque se toman la licencia de no hacerlo, como podría pasar en un mensaje informal de WhatsApp.

Queralt destaca que ni una letra ni una coma, por sí solas, pueden conducir a un dictamen. Lo que hacen es aportar información para averiguar «el perfil lingüístico de un individuo». Y así, dice mucho del que escribe que plante ahí su coma vocativa: «Es muy probable que tenga un nivel educativo alto, aunque se debe contrastar con el resto de variables lingüísticas que se observen en el texto. Incluso es posible que haya cursado estudios de la rama humanística».

Puede ser también un «rasgo idiosincrático» de un individuo. Algo así como una cualidad de la personalidad de su escritura. O como una huella dactilar muy difusa. Esta información resulta vital a los lingüistas forenses para hallar al autor de un texto anónimo.

También prestan atención a la coma del vocativo para descubrir qué quiere decir una persona cuando escribe una frase como: dime hijo de puta. «¿Está solicitando al interlocutor que le insulte o es él quien insulta al destinatario, pero se ha dejado la puntuación del vocativo?». Ahí lo que hacen los lingüistas forenses es «un análisis para la desambiguación del significado». Y lo más probable, explica Queralt, es que el autor esté insultando al receptor aunque no haya rastro de la coma.

Todos estos puntos de análisis nos dan para hacer una lectura más detallada de la carta de Sofía. Preguntarse si el ratoncito Pérez puede salir de casa en estado de alarma muestra que es una persona muy cívica. Pero, además, por las indicaciones de Queralt, podemos llegar a otra conclusión: esta niña, a su corta edad, tiene ya una «alta competencia lingüística».