Durante los años más duros de la crisis económica prosperó una idea tan extendida como falsa: que las universidades eran fábricas de desempleados. Se hablaba por aquel entonces de la «generación más preparada de la historia», al menos en cuanto a títulos académicos se refiere, y la sociedad en su conjunto lamentaba la falta de oportunidades que podía ofrecer a gente académicamente válida, pero laboralmente inadaptada.

Todo se reducía al choque entre la gestión de expectativas. Los estudiantes, que habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo en obtener titulaciones superiores que en muchos casos su padres jamás habían podido permitirse, saltaban a un mercado laboral que no tenía nada que ofrecerles.

Había tan poco trabajo que tenían que aceptar desempeños que requerían una preparación mucho menor, cosa que incluso les jugaba en su contra: un empresario contrataría antes a un camarero sin más aspiraciones que a un licenciado que, en cuanto pudiera, se iría a algo mejor. Fue la época, que aún colea, de la sobrecualificación y el inicio del éxodo de muchos jóvenes a otros países esperando mejor suerte laboral.

El problema es que las expectativas se llevan mal con la lógica imperante, la del mercado, la de la oferta y la demanda. En términos prácticos, se necesitan muchos abogados y muchos economistas, por poner dos ejemplos, pero quizá no tantos como las facultades escupían al mercado. Y resulta que, además, muchos de esos recién licenciados esperaban no ya tener oportunidades, sino que en muchos casos les llegaran sin más.

Pero no había hueco para todos ellos, apenas para unos pocos, y desde luego no para los que tuvieran exigencias altas. La ley de la oferta y la demanda: si tú no aceptas trabajar en estas condiciones, existiendo una oferta mayor a la demanda, otro lo aceptará.

En esa época también tuvo lugar un cuestionamiento salvaje del rol de la universidad en la sociedad. Generaciones enteras habían crecido viendo la universidad como el escalafón más alto, el pasaporte a un trabajo bien remunerado y estable, y habían empujado a sus hijos a alcanzar esa meta. Estudiar una carrera pasó de ser algo al alcance de pocos a convertirse en el estándar, donde lo raro era no hacerlo.

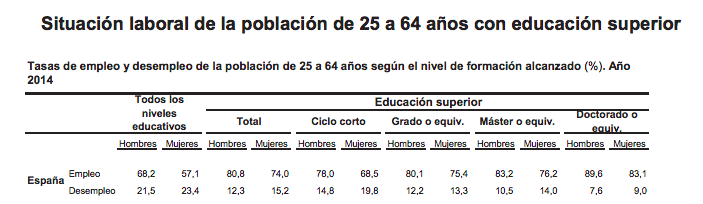

A pesar de todo ello, los datos desmintieron sistemáticamente la idea de que la universidad era una fábrica de parados: según los datos oficiales, la incidencia del paro es mucho menor en aquellos que tienen educación superior (el gráfico de abajo es del último Informe del sistema universitario español del Ministerio de Educación (correspondiente al curso 2015-2016, aunque presentado a finales de 2017, como el Informe de la CRUE).

Otra cosa será que el trabajo sea el que se quería, o incluso que encaje con lo que se considere que debería tenerse en función de la formación. Pero, a efectos prácticos, hay mucho más trabajo para gente de carrera que para gente sin ella.

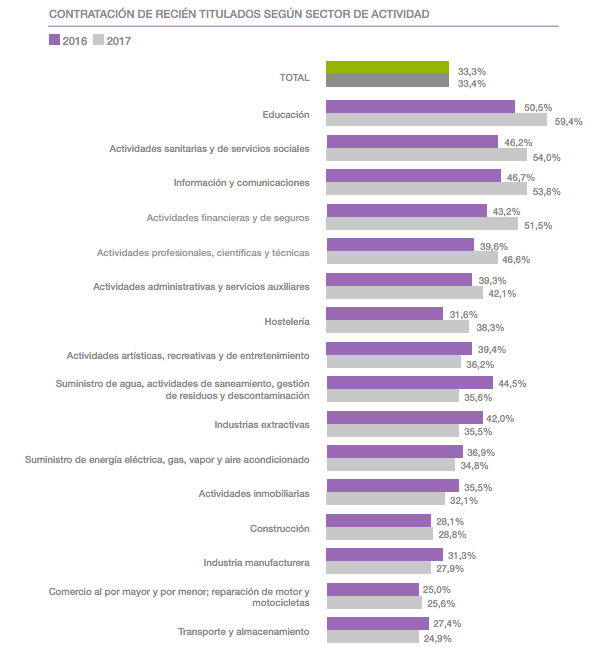

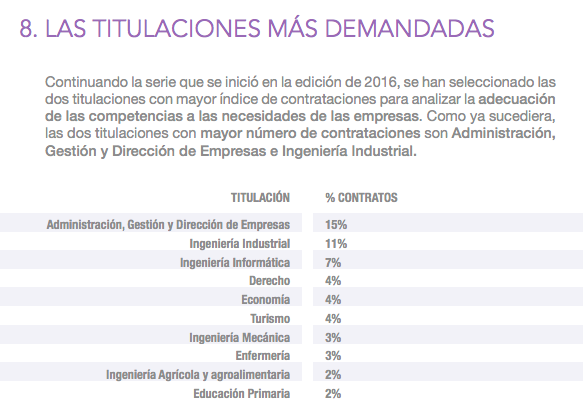

Ahora bien, no todas las carreras son iguales, porque en términos de empleabilidad las hay más útiles que otras. Según el Informe de universidad y empresa de la Fundación Everis, en 2017 más de la mitad de recién titulados en Educación, Sanidad, Ciencias de la Información o actividades financieras (ADE y similares) lograban ser contratados. En qué condiciones o para qué no sale concretado.

El debate sobre la disociación entre universidad y empresa no es, ni mucho menos, nuevo. En mayo de este mismo año los rectores universitarios celebraron un cónclave en Salamanca y una de las ideas que quedó es que la universidad no podía permitirse formar profesionales que acaben desempleados en su mayoría. Ahora bien, ¿es ese el papel de la universidad?

La institución universitaria existe desde hace siglos y su función esencial ha sido llevar el conocimiento a la sociedad. Tradicionalmente el conocimiento elevado se ha asociado a una mayor competencia laboral y, en consecuencia, a un mayor alcance social.

Sin embargo, algunas voces clásicas dentro de las facultades alertan sobre el peligro de someter las instituciones universitarias, y por tanto la formación de los alumnos, a los designios de las empresas, como ya hacen escuelas de negocio y posgrados de especialización.

Por traducirlo, formar a profesionales que encajen con las demandas de las empresas supondría pervertir el espíritu de la propia universidad, cuya labor es inculcar el conocimiento y el espíritu crítico más allá de las cambiantes necesidades de mano de obra empresarial.

El debate no es menor. Un alumno graduado y sin trabajo culpará a la universidad de no haberle preparado para encajar en el esquema actual, pero… ¿debe hacer eso la universidad? Someter la formación universitaria a lo que única y exclusivamente encaje en las demandas de los distintos sectores amenazaría de muerte a ramas del conocimiento como la Historia, la Historia del Arte o la Filosofía, por decir tres. ¿Deberían desaparecer, por tanto, más allá de las enseñanzas para aquellos que luego serán profesores?

En opinión de Jorge Solana, profesor de Comunicación Digital de la Universidad CEU San Pablo, la universidad ofrece «un análisis y profundización teórica que no se realiza en las empresas en el día a día». En el lado práctico de la balanza quedaría la formación para profesiones vinculadas a oficios, más propias de grados medios y FP. que, por cierto, se intentaron reformar e impulsar durante la crisis.

Solana habla también de la necesidad de tener «visión a la largo plazo», que enseña a los alumnos «a apreciar todo lo que aprendieron, para lo que te sirve y lo que te queda por aprender». Según su visión, «quizás nos cuesta mucho ver su ubicación e innovación en el ámbito laboral, pero no creo que sean disciplinas en desuso. No podemos dejar la Filosofía o la Historia o el Arte de lado».

Según su perspectiva, eso no está reñido con el hecho de que el vínculo «entre universidad y empresa debería ser mayor: no podemos formar a lo líderes del futuro, a la personas responsables de nuestra sociedad en conocimientos que de nada le servirán en el ámbito laboral al que se enfrenta», concluye.

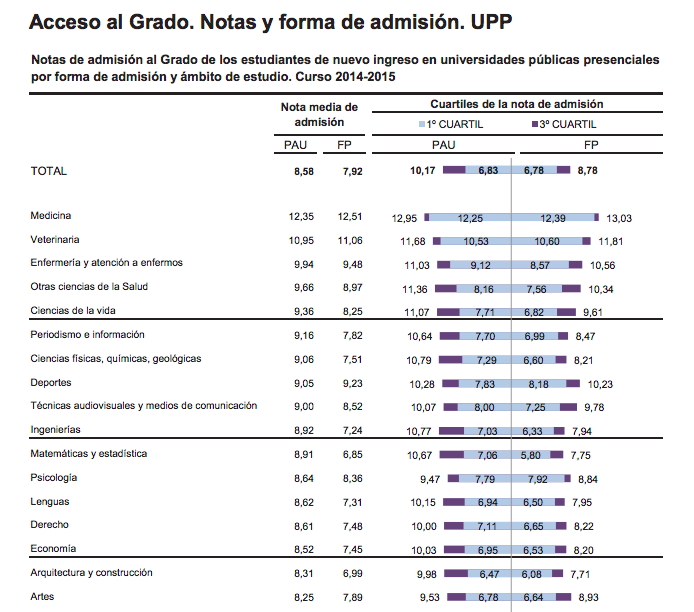

La forma en que se confecciona el sistema y el equilibrio entre el espíritu tradicional de la universidad con las exigencias actuales de encaje en el mercado crean un camino tortuoso. A grandes rasgos, la dificultad de entrar en una carrera u otra dependerá de los equilibrios entre oferta (facultades que impartan) y demanda (estudiantes que soliciten), además –en teoría– de la dificultad técnica de cada titulación.

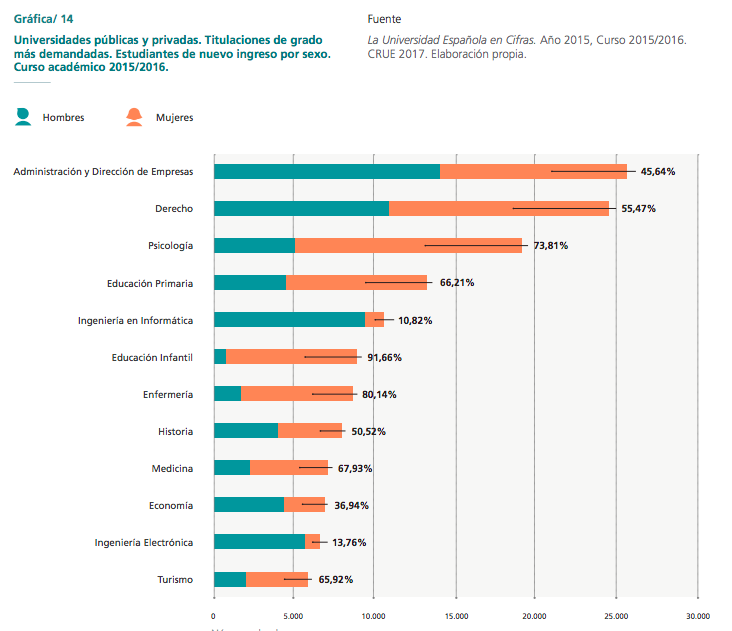

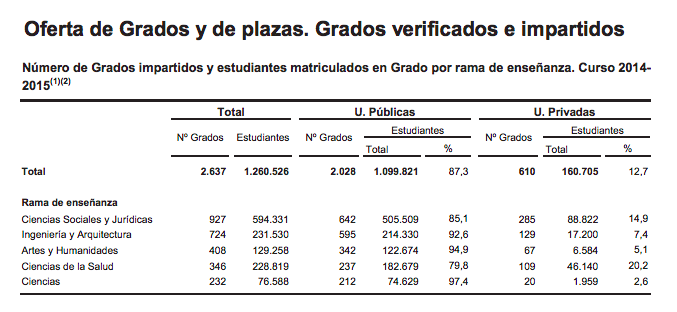

En la práctica, hay grandes diferencias entre las carreras más demandadas por los alumnos (ADE, Derecho y Psicología), las notas más altas (Medicina, Veterinaria y Enfermería), las ramas con mayor número de estudiantes (Ciencias Sociales y Jurídicas suma tanto como todas las demás juntas) y, finalmente, las titulaciones más demandadas por las empresas (ADE, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática).

¿Tiene sentido entonces impartir determinadas enseñanzas sabiendo que su absorción por parte del mercado es excepcionalmente difícil? ¿Debe la universidad, por contra, adaptarse a las demandas de las empresas y formar profesionales que puedan ser absorbidos? Seguramente la respuesta no esté en la universidad en sí, sino en lo que se espera de ella, una vez más.