Se acaba la pandemia. Por mucho que algunos desde algunos sitios se esfuercen en seguir estirando el chicle y otros parezca que quieran seguir viviendo en estado de excepcionalidad, que no de excepción, la pandemia está dando sus últimos coletazos. Gracias a unas vacunas que funcionan estupendamente, la mayor parte del mundo occidental está preparada ya para volver a la aburridísima y deliciosa normalidad.

Atrás quedarán unas cuantas propuestas arquitectónicas y urbanísticas que han florecido como respuesta al abrasador sol de los confinamientos. Huidas al pueblo, huidas al campo, romantizaciones diversas de la España vaciada, lamentos por haber cerrado la terraza con carpintería de aluminio, balcones de quita y pon con escaso respeto por las normativas estructurales, piscinas en esos mismos balcones con aún más escaso respeto por la integridad física de propietarios y viandantes, y una miríada más de proyectos, empeños y sugerencias que han ido desde lo más razonable a lo decididamente absurdo.

La cosa no es nueva, ojo; uno de los edificios fundacionales de la arquitectura moderna es el sanatorio antituberculoso de Paimio, obra de Alvar Aalto de 1929 que ya entendía perfectamente que una buena ventilación era elemento esencial en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Treinta y cinco años después, Louis I. Kahn terminaba en La Jolla, California, una joya de madera y hormigón llamada Instituto Salk y que rendía honor tanto al inventor de la vacuna contra la polio como, y sobre todo, al inmarcesible sol de poniente en el Pacífico.

Pero, claro, estos dos edificios son preciosos, auténticas obras maestras, referencias en la historia de la arquitectura y monumentos a la comprensión de lo que necesita el ser humano para ser feliz. Sin embargo, yo soy Pedro Torrijos, así que si estáis leyendo este reportaje en Yorokobu, seguramente será para que os cuente alguna frikada. Y no os voy a decepcionar.

A mediados de los años 30 del siglo pasado, en la localidad francesa de Aix-les Bains hubo un edificio que aunó estos dos posicionamientos respecto a las enfermedades infecciosas. Pero no lo hizo de manera más o menos sutil. No se trataba de que la obra estuviese bien orientada al soleamiento preponderante en la Saboya alpina y sus habitaciones contasen con un buen sistema de huecos cruzados para facilitar la ventilación, no; el cacharro giraba sobre su eje siguiendo el movimiento del sol. Sí, en serio.

El edificio era conocido como el Sanatorio del doctor Saidman, pues su responsable intelectual fue el radiólogo rumano nacionalizado francés Jean Saidman, creyente fervoroso en las bondades del astro rey para curar la tuberculosis y el raquitismo; enfermedades muy extendidas en aquel tiempo.

La cosa comienza en 1921, cuando el médico recién llegado a Francia de su Rumanía natal defendió en su tesis doctoral el uso masivo de la actinoterapia, es decir, el tratamiento basado en la radiación, ya fuese ultravioleta, infrarroja, de rayos X o de ondas de radio, además de todas sus posibles combinatorias. En esa misma tesis, Saidman ya concebía la solución definitiva para alcanzar sus propósitos: el solárium giratorio.

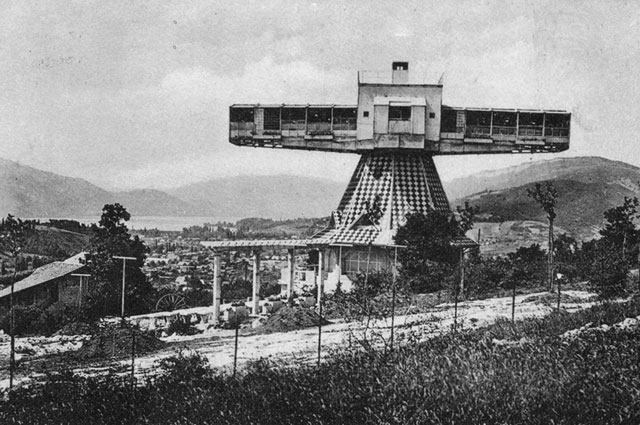

Aprovechando que Aix-les-Bains ya era una localidad bien conocida por sus aguas termales y allí viajaban muchas personas acaudaladas para que las tratasen de sus reumas y sus artrosis, el doctor decidió que era el lugar perfecto para llevar a cabo su sueño. Contactó con el arquitecto André Farde y, gracias a la financiación de unos cuantos inversores locales también acaudalados, a mediados de los años 30 inauguró su «Solarium regulable para helioterapia y actinoterapia», que es como Saidman lo bautizó, aunque sería conocido en todo el mundo como el «hospital giratorio».

Sobre una base octogonal que contenía los consultorios médicos, la sala de Rayos X y la estructura general, se levantaba un mástil giratorio de unos doce metros de altura que sujetaba el verdadero corazón del edificio: la plataforma móvil. Una crujía de veinticinco metros de largo por seis de ancho y cuatro y medio de alto y ochenta toneladas de peso que giraba siguiendo el movimiento del sol mediante un sistema de raíles motorizados. Allí se ubicaban las salas de tratamiento, de tal manera que los pacientes estuviesen permanentemente enfrentados a los rayos ultravioleta.

Por si estar tanto tiempo recibiendo radiación no fuese suficiente, las salas se habían equipado con lámparas UVA y camas basculantes preparadas para una orientación óptima hacia el sol. Y si el sol no era demasiado radiante, los rayos se concentraban mediante lentes de aumento. Y si el día había amanecido nublado, se encendían las lámparas. Que no se escapase ni una sola posibilidad de contraer cáncer de piel.

Lo cierto es que, en esa época, aún no estaba totalmente documentada la relación entre el melanoma y la exposición solar, así que el hospital giratorio del doctor Saidman fue un éxito total. Su silueta aparecía en carteles publicitarios y en postales turísticas de Aix-les-Bains y, de hecho, fue replicado en construcciones similares en puntos dispares del globo, como la localidad también francesa de Vallauris o la alejada ciudad india de Jamnagar. Es más, el doctor Saidman siempre albergó el deseo de plantar una pequeña ciudad conformada a base de edificios giratorios que curasen los males mediante la exposición solar.

Desafortunadamente, Hitler y la Segunda Guerra Mundial tenían otros planes. Tanto el sanatorio de Aix-les-Bains como el de Vallauris fueron destruidos durante la contienda y, aunque el de Jamnagar sigue en pie, ya ni gira ni funciona como centro hospitalario. Y tampoco tendría sentido, porque ahora ya sabemos que el sol es muy bueno, pero tampoco hay que perseguirlo como maná divino. Lo mejor, ahora que llega el verano, es acercarse a él armado de una generosa cantidad de protector solar.