Era una época de chuchos callejeros y un Madrid de pocas calles. No existía la Gran Vía; lo más parecido al bullicio de ciudad que ahora conocemos se encontraba en la calle Alcalá. Había perros sin dueño, perros conscientes de su vida de perros que, en la mayoría de los casos, se acababan dejando engañar y engullendo la morcilla letal con que los agentes de la municipalidad limpiaban las calles de animales sin dueño. Existió un chucho al que no se la colaron y que miraba con desprecio las morcillas y a los agentes porque intuía a lo que iban.

El chucho no caía en la trampa porque era un mamífero intelectual y sabía reconocer las malas intenciones. También las buenas. Este can tenía olfato cultural, y eso le llevó a recibir un nombre humano y a protagonizar buena parte de las piezas que servían los periódicos más importantes de la época durante unos años.

La historia arranca en el Café Fornos, ubicado en un chaflán de la calle Alcalá. Allí almorzaba todos los días el marqués de Bogaraya. Un día, el hombre vio entrar a un perro mediano, negro, deshilachado, con el hocico mojado de hambre; le lanzó algo de su plato y la criatura enloqueció y se puso a hacer volteretas de agradecimiento. Entonces, contó el plumilla Eduardo Palacio, «ofrecióle un tasajo de carne, y el perro la aceptó con finura».

Unos dicen que fue porque se conmovió y otros, en cambio, que lo hizo por pura extravagancia de ricachón ocioso; el caso es que el marqués ordenó al camarero que, a partir de ese momento, la comida de Paco corriera de su cuenta. Los parroquianos del Fornos pronto aprendieron el nombre del perro. Lo llamaban, le daban terrones de azúcar, trozos de carne, caricias, pan con salsa.

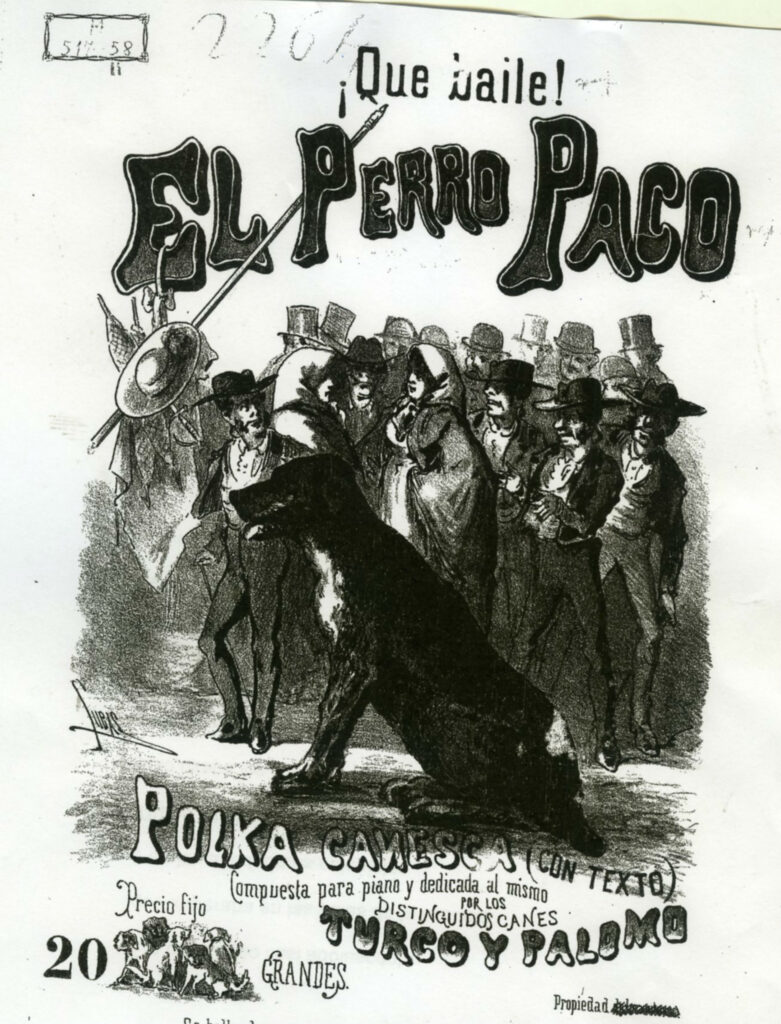

Somos lo que comemos, se dice, y como Paco se alimentaba con platos de aristócrata comenzó a vivir como tal. Se convirtió en un personaje distinguido: iba al teatro, a los conciertos, a las carreras de caballos, a los toros. Incluso se contó que llegó a ser presentado a la reina. Su fama salió del rincón de Fornos y se expandió por toda la capital. El Imparcial lo condecoró como «la figura más interesante de esta Corte, el héroe favorito de los madrileños».

Paco, como dijo Palacio, era «delicado del tímpano» y los madrileños empezaron a fiarse de su juicio crítico en las noches de teatro y en las tardes de toros. Los cronistas se fijaban en sus reacciones y se apoyaban en ellas para dibujar sus propias opiniones: trataban de descifrar los ladridos, aullidos, las rascadas, la atención, o el júbilo, por ejemplo, al revolcarse en la arena de la plaza entre toro y toro.

A veces, a mitad de faena, Paco saltaba, plantaba hocico al morlaco, molestaba a los malos toreros, jugaba, revolvía la tierra o retozaba. Madrid reía, se olvidaban del espectáculo sangriento y celebraban el entusiasmo del chucho. Gracias a Paco, la muerte dejaba, por unos segundos, de servir como espectáculo. Hacía gracia pero daba miedo, ¿y si algún toro empitonaba a Paco?

También lamentaban a través de los periódicos su ausencia los pocos días en que se extraviaba y no seguía la procesión de gente que caminaba hacia la plaza de toros de Goya.

Llamarse Francisco en aquella época se convirtió en un problema. Pedro Bofill en El Globo se lo advertía a los Pacos: «Os aconsejo que no paséis a altas horas de la noche por la Carrera de San Jerónimo, calle de Sevilla, Puerta del Sol, etc. zonas por donde (…) el ahíto perro suele pasear (…) Si no tenéis gran dosis de filosofía, os podrá tal vez molestar que las cariñosas voces de ¡Paco!, ¡Paco! Vayan dirigidas a un cuadrúpedo, a quien todo el mundo trata de conocer, mientras que tal vez desconocen completamente vuestros méritos».

Lo único que impide calificar a Paco como un gran bohemio es su abstemia. Lo tenía todo para ser un Rimbaud con chinches, pero sólo bebía agua. En las gradas sabía esperar al momento justo en que el aguador dejaba su recipiente en el suelo: entonces metía la cabeza y se empapaba los bigotes a placer.

Pero Paco poseía el resto de ingredientes de la vida bohemia. De hecho, si somos humildes y observamos con ojos caninos, en la devoción que el animal aplicaba a masticar cada pedazo de filete, en la exaltación física que le espoleaba el lomo después de los bocado más tiernos, podemos encontrar un estado alterado de conciencia, una búsqueda de trascendencia casi poética. Quizás la absenta no llegaba a provocar esos niveles de placer.

Era bohemio: libre. Caminó junto a todos, pero no se casó con nadie. Invitarle a comer adquirió visos de tradición. Cuentan que Paco, agradecido, pagaba con su compañía en la madrugada. Esperaba en el restaurante hasta que el mecenas de esa noche se marchaba a casa y entonces lo seguía, pegadito a su pernera. A veces, su benefactor le ofrecía dormir dentro de la casa; sin embargo, él se daba la vuelta en busca de un refugio que muchos aseguraban ignorar y otros situaban en las cocheras del tranvía, en la calle Fuencarral.

Paco empezaba su ronda a las nueve de la mañana. Los madrileños le saludaban, mira, ahí está Paco, cuchicheaban, ese es Paco. Él, por puro olfato detectaba la agenda cultural de la jornada. Nadie duda de que hoy, si volviera a pasear por las calles de la ciudad, se entusiasmaría. No daría abasto con los museos. Se sentaría sobre sus dos patas traseras a reflexionar delante de los cuadros de Goya, el pintor que mejor captó la parte animal de la realidad humana. Lo veríamos cabecear, pensativo, de camino al Teatro Real.

Justamente, la música de violines que a veces se escucha en el Real, con una mezcla de intrepidez y fatalidad, sería perfecta para contar el final de la historia: la muerte del perro Paco.

Era 21 de junio de 1882. Pepe el de los Galápagos fue a torear a la ciudad. El diestro no atinaba, estaba torpe. Lo que menos soportaba el can era una mala faena, de modo que saltó al ruedo. Los pies del matador se tropezaron con el crítico perruno y cayó al suelo. El de los Galápagos se enojó y le dio una estocada. La plaza entera enfureció, gritaron todo tipo de condenas contra el novillero, que tuvo que salir escoltado por sus compañeros.

Paco agonizaba. Un veterinario trató de salvarlo, pero el animal sólo duró seis días. La prensa también narró sus últimos momentos y siguió su estado de salud. No hubo forma. El chucho se fue.

Una de las primeras notas que se publicaron sobre el crítico de cuatro patas ya había dejado constancia de la bondad del animal. La sacó el El Tío Jindama. En el texto, se contaba que un mozo del café Suizo aseguraba que una noche, después de devorar un bistec con salsa picante, Paco lo había mirado, con los ojos llenos de lágrimas, y le había dicho: «Mire usted, hay chuletas que no se borran jamás de la memoria».

Es fácil suponer que la última mirada de Paco fue también de agradecimiento y que a quienes la vieron no se les borró jamás de la memoria.