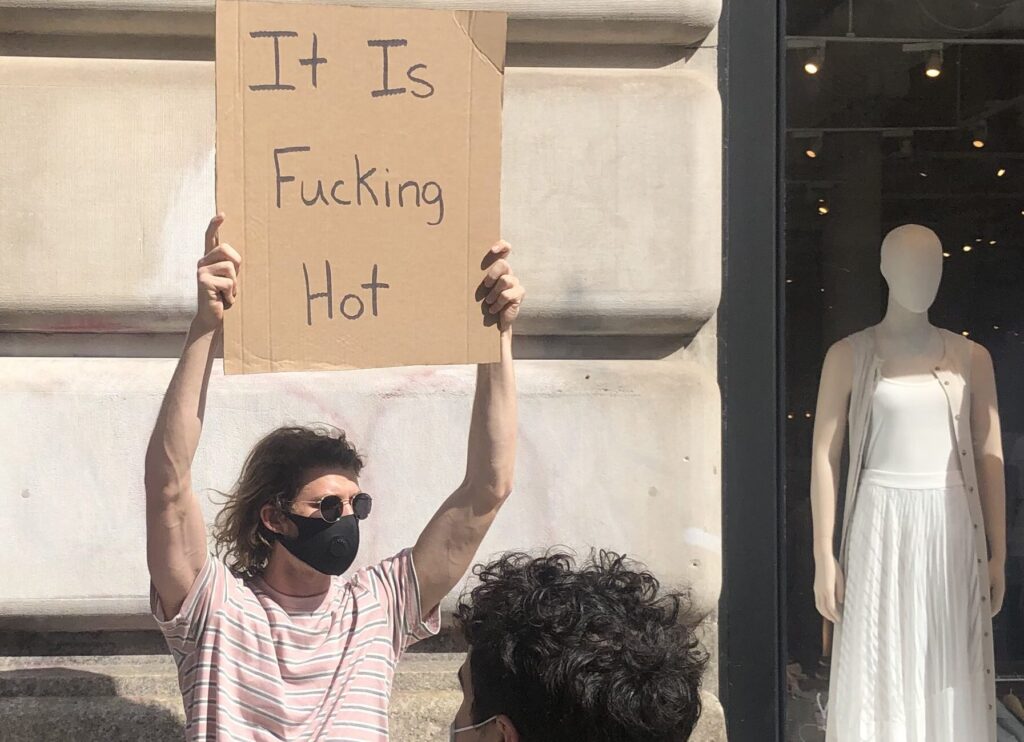

En Twitter existe una cuenta de alguien que solo publica fotos suyas con pancartas de cartón ante la mirada de los transeúntes. En ellas pueden leerse mensajes breves, normalmente divertidos, con reflexiones de todo tipo: «No todo el mundo necesita un podcast», «Enséñanos a tu perro por Zoom» o «Hace puto calor», por citar tres ejemplos.

El tipo en cuestión se llama Seth y la cuenta es @dudewithsign (el tipo con el cartel) y casi trescientas mil personas le siguen para conocer de primera mano sus andanzas. Hasta los New York Knicks han echado mano de su ingenio en sus mensajes.

Si algo bueno ha tenido el entorno digital es universalizar el acceso al contenido, lo cual no solo implica que todos podamos encontrar cualquier cosa (hasta a un neoyorkino y sus cartones), sino que cualquiera que haga algo interesante pueda ser encontrado. Sobre esa base, y sobre la acción de la comunidad, emergieron hace años las redes sociales: una suerte de conversación global alrededor de la actualidad y las grandes o pequeñas historias.

El problema es que creemos que ese acceso a la información y esa conversación son públicas, pero en realidad son privadas. Todo el proceso está en manos de empresas privadas con intereses determinados, alrededor de los cuales articulan las normas que modulan esa conversación. Cada vez que Google cambia su algoritmo, muchos resultados de búsqueda desaparecen.

Cada vez que Facebook promociona un formato por encima de otro, la visibilidad de determinados medios o temas cambia. El objetivo final es la atención y la audiencia, y eso hace que se vire hacia temas cada vez más sensibles y que generen más conversación. Siempre buscando el límite antes de romper las normas.

La realidad es que esa conversación, por supuesto, tiene sus limitaciones. Una fundamental es que muchas veces no es natural sino dirigida: se nos enseña solo aquello que se considera que nos interesa, lo cual acaba alterando nuestra percepción de la realidad de forma profunda. En resumen, creemos que el mundo es solo lo que vemos en las redes sin pensar que la gran mayoría de las cosas se nos ocultan en una suerte de profecía autocumplida: el algoritmo cree que no nos interesa y, por lo tanto, nunca podrá interesarnos porque nunca accederemos a ese contenido.

Pero esa es solo una parte del problema. No todo lo que se oculta responde a supuestos criterios de interés, sino a normas que, a fin de cuentas, decide una empresa privada. Por ejemplo, respecto a lo que se considera censurable por ser sexualmente explícito o tener potencial para ofender a determinada parte de la población.

El ejemplo más común es el de las plataformas que censuran los pezones femeninos, pero no los masculinos, en una extrapolación de lo común socialmente hablando: a nadie le violenta ver a un hombre con el torso desnudo, pero a mucha gente sí ver a una mujer con el pecho descubierto, aunque sea para amamantar a un bebé.

De las limitaciones, claro, nace el ingenio. Por eso arrasó una campaña de concienciación sobre el cáncer de mama lanzada desde el Movimiento de Ayuda contra el Cáncer de Mama (MACMA) en Argentina, en 2016. En ella se explicaba cómo hacer una autoexploración mamaria… usando las mamas de un hombre porque las de la mujer se censuran automáticamente.

Curiosamente el vídeo, totalmente inocuo, aparecerá aquí abajo en negro porque tiene restricción de edad y eso hace que solo se pueda ver desde YouTube convenientemente logueado.

Algo similar sucedió cuando Instagram censuró las imágenes de la artista Rupi Kaur en las que aparecía con un pantalón manchado de sangre menstrual. O, llevando el ejemplo fuera de las redes sociales, cuando la mayoría de anuncios de higiene femenina muestran líquido azul en lugar de rojo sangre. O, en otro ámbito radicalmente distinto, cuando las compañías fueron sustituyendo el emoji de la pistola por otro que mostraba una de juguete.

Los tabúes sociales pesan, y mucho. Tanto como para haberse iniciado, de un tiempo a esta parte, un cierto revisionismo del pasado con los estándares del presente. Sucede por ejemplo con Disney, reinterpretando dibujos animados, cancelando escenas, o retirando películas clásicas del catálogo online. Y hay quien incluso pide eliminar personajes tradicionales por comportamientos poco homologables a nuestra sensibilidad actual.

En esta tendencia de guiar al consumo de ciertas cosas o eliminar ciertos contenidos para que no sean consumos hay diferentes formas de proceder. Algunas son automáticas, como el sistema que desde hace un tiempo bloquea automáticamente contenido en YouTube cuando se detecta vulneración de derechos de autor (uso de músicas o imágenes protegidas). Otras se delegan en la comunidad: si la gente se queja de algo, se bloquea y luego se procede a revisar.

En nuestro país es algo que sucede con cierta frecuencia, por ejemplo a Manuel Madrigal, que ha ido abriéndose cuentas alternativas para cada vez que le cierran la suya. O por ejemplo a Jonathan Martínez, columnista de Naiz, que contó en una columna reciente que, de pronto, se encontró con su cuenta bloqueada sin saber por qué razón.

En su caso, siendo alguien conocido, pudo recuperarla rápidamente. Pero la situación le llevó a pensar sobre lo que definió como «el interruptor de Twitter». Básicamente, la capacidad de una empresa privada para regular una conversación que creemos pública pero que no lo es. Se define qué se puede encontrar, se promocionan conversaciones, se censuran formatos y en ocasiones se silencia a participantes. Todo al amparo de unas normas de obligada aceptación y cumplimiento.

No son, ni mucho menos, los únicos ejemplos, y no es solo una cuestión de libertad de expresión o de tabúes sociales. Muchos youtubers han perdido miles de horas de trabajo con cada cambio en las políticas de monetización, pasando de ser muy visibles a estar casi ocultos para sus seguidores. Algunos, incluso, han optado por cambiar a otra plataforma donde sienten que tienen un mayor control (y hacen más dinero), pasando de YouTube a Twitch, igual que muchas instagramers han ido importando su contenido desde TikTok sin siquiera quitar la marca de agua de la red social.

Sin embargo, tampoco eso les ha dejado las manos libres para hacer lo que quieran: sencillamente, han cambiado unas normas por otras. Es lo que le sucedió recientemente a Ibai Llanos, que cambió YouTube por Twitch y fue silenciado durante horas porque un invitado hizo un calvo ante la cámara.

Periodistas que no pueden comunicar en Twitter y youtubers que dejan de serlo y pasan a ser streamers, desnudos de plataforma. En ambos casos son comunicadores con comunidad propia, lo que hace que su marca pueda sobrevivir a la plataforma. Pero ¿qué sucede con el resto de la gente? ¿Qué pasaría si las pequeñas o medianas ventanas de visibilidad que durante años has ido abriendo se cerraran de golpe sin que pudieras tener control alguno sobre ello? ¿Qué impide que eso llegue no ya a las comunicaciones públicas, sino también a las privadas?

El caso paradigmático es, sin duda, Donald Trump, cuyo perfil de Twitter fue eliminado tras el asalto del Capitolio. La empresa privada tomó la decisión, aunque superara el juicio político, su segundo impeachment, al que fue sometido. Juzgaron conveniente quitarle el altavoz social al todavía hombre más poderoso del planeta para defender el orden público. Una retirada, además, «permanente» para evitar la «incitación a la violencia».

Su reacción, ya con su estrella en declive, fue anunciar que montaría otra plataforma propia, con sus normas. Del mismo modo, muchos de sus seguidores ya se movían en redes sociales paralelas como Parler, para escapar de lo que entendían que era censura.

Pero de nuevo ganaron los intermediarios privados que dominan la conversación. Las grandes plataformas bloquearon Parler y la hicieron inaccesible para su descarga. Solo volvió a algunas de ellas tras cambiar sus políticas de moderación de contenido. Mientras, Trump fracasó en su intento de montar una red social. Ni siquiera él podía llegar a la gente sin la visibilidad que le daba Twitter. Las plataformas digitales dominan la conversación: ellas deciden quién habla, sobre qué y con qué recursos. Al menos, hasta que vuelvan a cambiar sus normas y pongan otras.