«No ha habdio una sola gran invención, desde el fuego al vuelo,

que no haya sido tildada de insulto a algún dios»

J.B.S. Haldane

Frankenstein nació de una apuesta. Fue una noche de lluvia, hace 200 años, en una mansión a orillas del lago Lemán. Lord Byron había invitado a unos amigos a pasar unos días en su villa Diodati, en Ginebra. Habían planeado hacer excursiones por los alrededores pero un año antes el volcán indonesio de Tambora bramó con tal intensidad que el cielo de Europa seguía lleno de ceniza.

La erupción, una de las más fieras de la historia, envolvió de frío, lluvias y tormentas las vacaciones de Byron, el físico John Polidori, el poeta Percy Shelley, Mary Godwin (hija de dos de los escritores más admirados de entonces) y Claire Clairmont (la hermanastra de Mary).

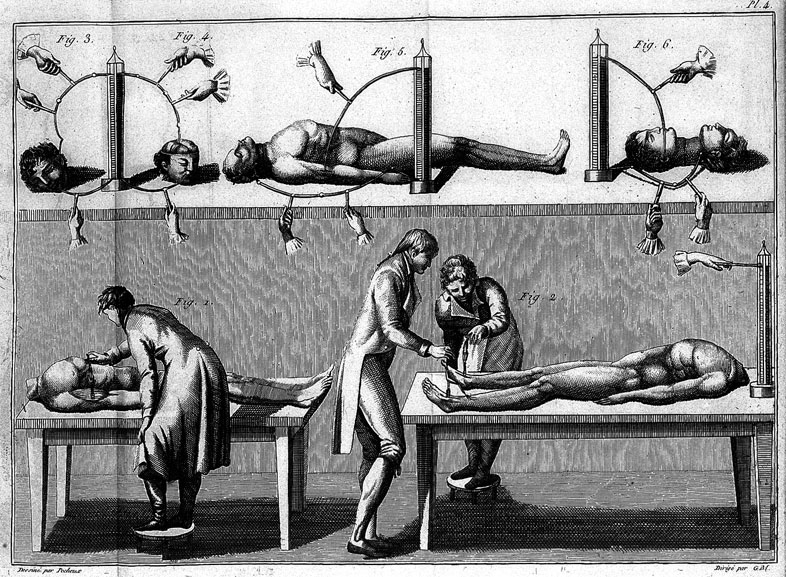

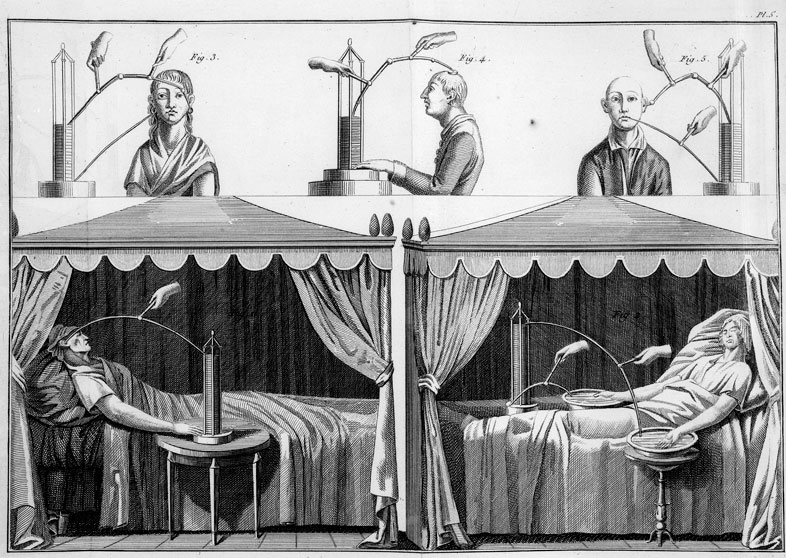

Los paseos por el campo se reemplazaron por largas noches junto a la chimenea. Hablaban de las teorías científicas que pretendían devolver la vida a los muertos con una descarga eléctrica, de los experimentos de bioelectromagnetismo de Luigi Galvani, de la biología evolucionista de Erasmus Darwin (el abuelo de Charles Darwin) y de los autónomas (los antecesores de los robots).

También se fascinaron con las historias alemanas de fantasmas. Una noche, después de leer en voz alta uno de los cuentos de Fantasmagoriana, Byron retó a sus amigos:

—Cada uno escribirá un cuento de fantasmas.

Fuera atizaban los rayos y los truenos. Y, de algún modo, la electricidad, esa fuerza a la que algunos atribuían el origen de la vida en el siglo XIX, se apoderó de sus pensamientos.

Todas las mañanas preguntaban si alguien había tenido una idea para su cuento. Polidori tuvo «una especie de idea horrible sobre una mujer con cabeza de calavera que había sido castigada por espiar a través de un agujero. No recuerdo qué pero era algo muy espantoso y malo», contó Mary Shelley, años después.

Ella, en cambio, no conseguía dar con una historia. La hija de la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft y el periodista William Godwin empezaba a angustiarse porque en su mente sólo veía el blanco de las sábanas que visten los fastasmones.

Hasta que una noche los recuerdos de las conversaciones sobre los experimentos de Erasmus Darwin se metieron en su habitación. La idea de que el doctor había sido capaz de «preservar en una caja de cristal un trozo de vermicelli hasta que, por algún medio extraordinario, comenzó a moverse por voluntad propia» revoloteaba en su almohada. La joven de 18 años no podía dormir. Estaba sola, en sus aposentos, y de pronto tuvo una visión:

«Mi imaginación, sin ser rogada, me poseyó y me guió (…). Vi al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar. Vi el horrendo fantasma de un hombre extendido y entonces, bajo el poder de una enorme fuerza, aquello mostró signos de vida, y se agitó con un torpe, casi vital, movimiento», relató en 1831.

La historiadora Isabel Burdiel cuenta que al día siguiente Mary Shelley empezó a escribir Frankenstein o El moderno Prometeo. Lo terminó un verano después con la edición y algunos añadidos de su marido, y en 1818 lo publicaron como una novela anónima. Temían que el público mirara la obra con recelo si la firmaba una mujer.

La obra cayó en el silencio durante mucho tiempo. Resultaba demasiado popular para los lectores más cultos. Pero en los años 70 algunos críticos literarios y autoras feministas la sacaron de su letargo, según indica Burdiel en el prólogo de la edición de Frankenstein editada por Cátedra.

Ahora, al cumplirse 200 años de aquel verano en villa Diodati, Fundación Telefónica lo celebra con una exhibición que recuerda esta obra y, de paso, cinco libros más que indagan sobre el origen de los grandes temas de ciencia ficción que permanecen en la actualidad: la robótica, la genética y la inteligencia artificial.

Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau, que se expone del 16 de junio al 16 de octubre de este año en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, reflexiona sobre una idea constante en la historia de la literatura: la osadía del humano que, con la ciencia y la tecnología, pretende arrebatar a Dios su papel de todopoderoso.

«Esto viene de muy antiguo. Adán fue expulsado del paraíso por morder la manzana del conocimiento. Dios le había prohibido comer del árbol de la ciencia», apunta Miguel Ángel Delgado, comisario de la muestra junto a María Santoyo. «Hemos escogido seis textos literarios del XIX donde aparecen criaturas que aluden a mitos y a humanos que juegan a ser dioses. Ese mismo discurso se repite hoy en muchos temas científicos. Por ejemplo, en la fecundación in vitro o la inteligencia artificial».

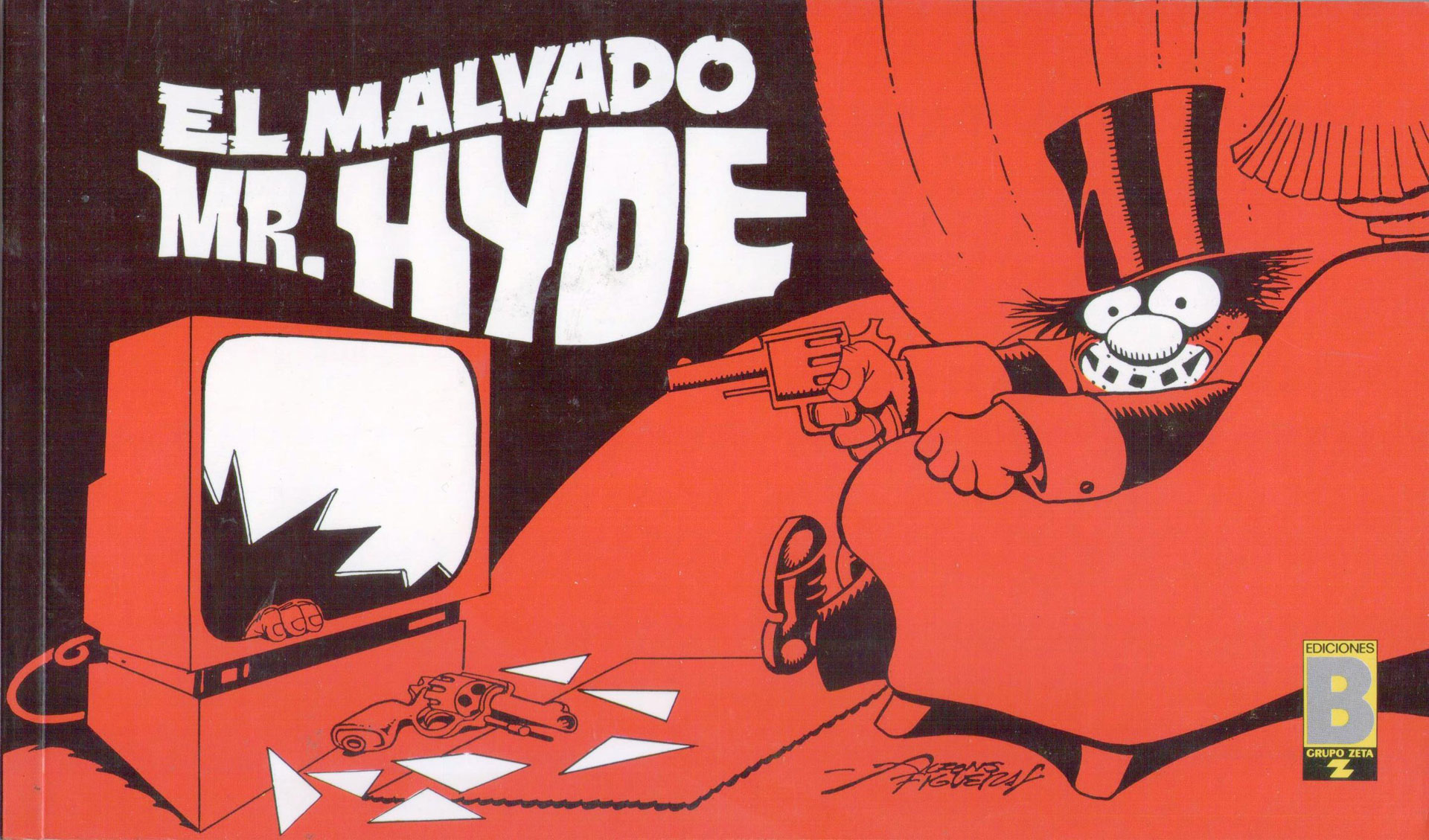

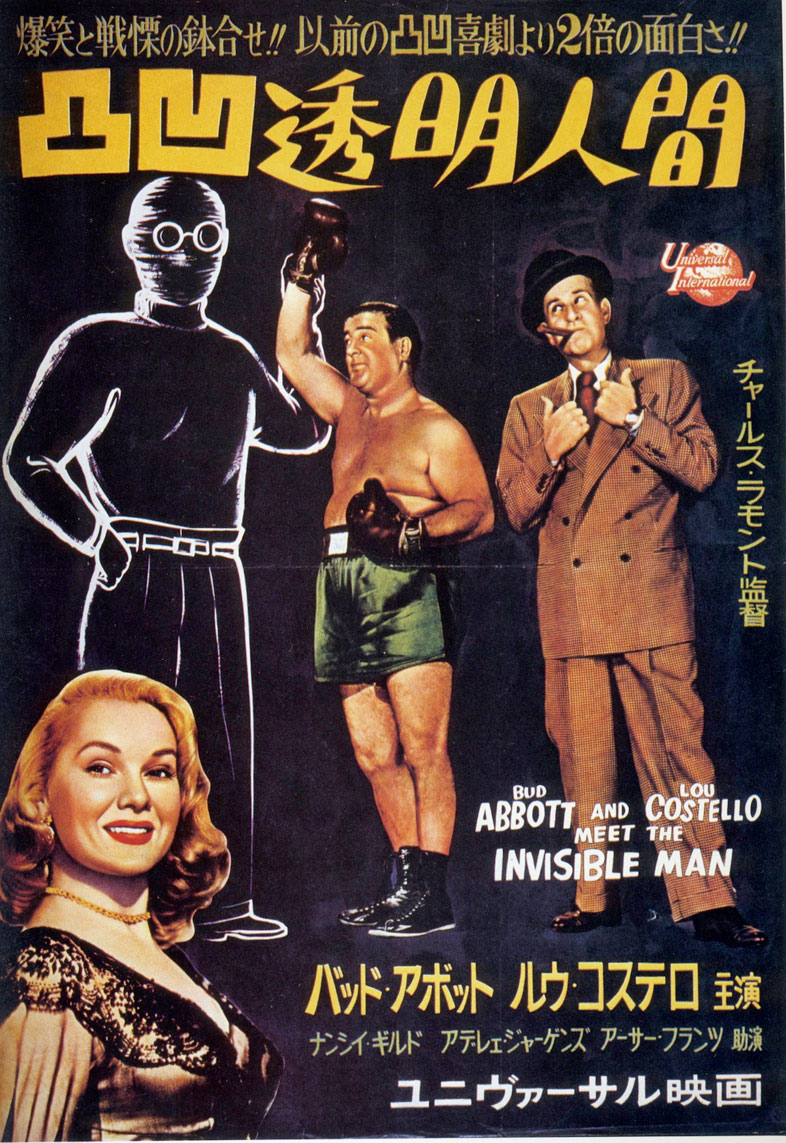

La exposición parte del concepto del laboratorio para hablar de los monstruos, los dobles y los autómatas que han protagonizado las historias de los últimos 200 años sobre la osadía científica y el lado oscuro de la humanidad. Esos relatos y reflexiones se muestran en objetos, pósters, películas, cómics y libros de la cultura popular, pulp y underground desde los años 60.

Los comisarios han reunido piezas originales de la Filmoteca Española, los museos complutenses y colecciones privadas inéditas. «Hemos encontrado versiones japonesas de carteles de películas, moldes de escayola de figuras de anatomía de escuelas de medicina, piezas de la colección de personajes de series de TV y películas de Sara Torres…», comenta el comisario. «La mujer de Fernando Savater, que falleció el año pasado, reunió cientos de piezas increíbles. En la exposición hay 14 figuras relacionadas con los seis textos».

El Frankenstein de Mary Shelley o La isla del doctor Moreau de H.G. Wells representan al monstruo artificial que los humanos siempre han temido. «Es un miedo muy clavado en nuestro interior», indica Delgado. «Es el antiguo mito de Prometeo, el Titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y por eso recibió el castigo de Zeus».

El Frankenstein de Mary Shelley o La isla del doctor Moreau de H.G. Wells representan al monstruo artificial que los humanos siempre han temido. «Es un miedo muy clavado en nuestro interior», indica Delgado. «Es el antiguo mito de Prometeo, el Titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y por eso recibió el castigo de Zeus».

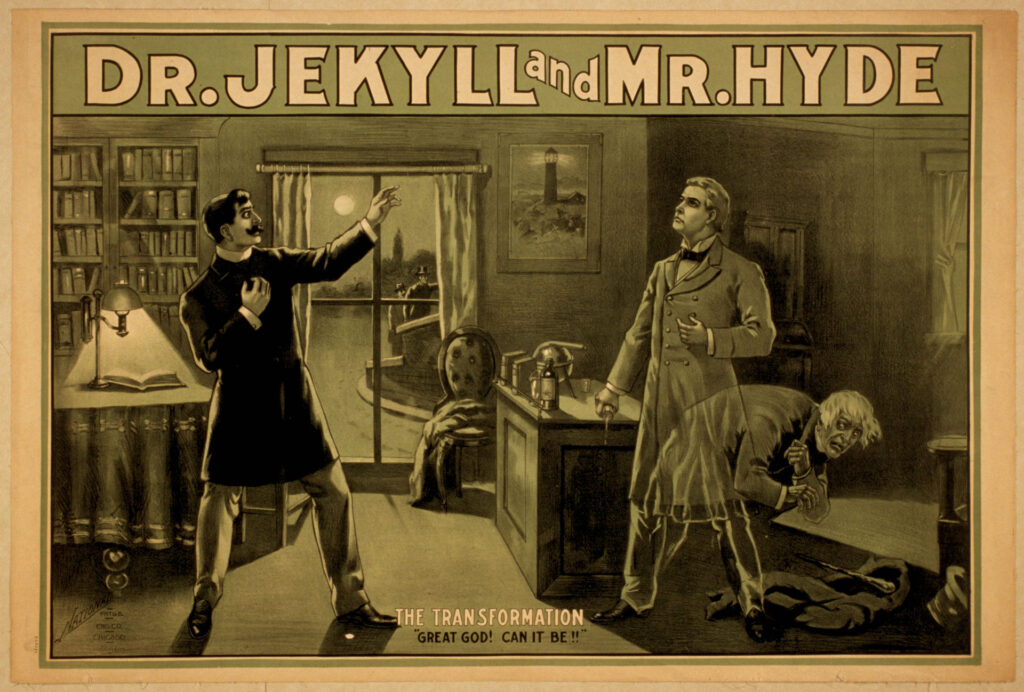

La muestra presenta otro bloque dedicado a la figura del doble o el gemelo malvado. Lo representan El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson; y El hombre invisible, de H.G. Wells.

«En mí se había operado un cambio. Ya no era el temor a la horca, sino el horror de ser Hyde lo que me atormentaba», decía el doctor Jekyll. «Parecía que la fuerza de Hyde había crecido a costa del agotamiento de Jekyll. Y, verdaderamente, el odio que ahora los dividía era igual en cada parte. Para Jekyll se trataba de instinto vital. Había visto toda la deformidad de aquella criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia y que sería su compañero hasta la muerte. Fuera de esos lazos, concebía a Hyde, a pesar de toda su vigorosa vitalidad, como algo infernal e inorgánico. Y esto era lo intolerable: que el limo del abismo pareciese articular gritos y voces, que el polvo amorfo gesticulara y pecase, que lo que estaba muerto y no tenía forma usurpase los atributos de la vida».

Terror en el laboratorio trata otro de los grandes temas de la literatura del XIX: los autómatas. El hombre de la arena, de E.T.A. Hoffmann, y La Eva futura, de Auguste Villiers de L’Isle-Adam, plantean la existencia de máquinas que no se distinguen de los humanos. Aunque, a menudo, lo que los hace diferentes es que están desposeídos de un alma. Eso, a ojos humanos, siempre ha resultado sospechoso y aterrador.

«En el XIX ya intentaron vender muñecas parlantes. No funcionaron porque a las niñas les daban miedo», explica Delgado. «También fabricaron piezas para adultos. Hay catálogos de muñecas sexuales que se publicaron a finales de ese siglo. Edison intentó construir una mujer artificial perfecta. Quería inventar esa máquina suprema que el Edison de ficción logró en La Eva futura».

Pero los humanos prefieren que los replicantes no salgan de las películas. Sufren un tipo de miedo que el profesor de robótica japonés Masahiro Mori acuñó como ‘valle inquietante’. «Esta teoría sostiene que a las personas nos gusta que las máquinas se parezcan un poco a los humanos, pero si llegan a ser indistinguibles de nosotros, las rechazamos», especifica el comisario. «Está demostrado que los robots idénticos a los humanos provocan inquietud. Queremos que sean simpáticos pero que se vea que son máquinas».

Los seis libros que sirven de hilo conductor de la exposición reflejan los mismos temores que se tienen a la ciencia hoy, dos siglos después de ser publicados. Hace un año Elon Musk o Stephen Hawking advirtieron de los peligros de la inteligencia artificial. Los transgénicos y la manipulación genética sigue aterrando a muchas personas.

Incluso no hace tanto la fecundación in vitro estaba demonizada. «En los años 70 la prensa presentaba a los especialistas en este campo como científicos locos. Decían que los padres iban a querer menos a los hijos nacidos mediante esta técnica», recuerda Delgado. «Antes de que abrieran el CERN algunos medios alertaron de que la Tierra se podía colar por un agujero negro. Muchos mitos de entonces siguen vivos. La ciencia da miedo».

Lo curioso de estas historias que en principio se podrían clasificar de terror parecen tener varias lecturas. El presente las ha despojado de su espanto. Los comisarios hicieron un análisis de lo que los usuarios decían de estas seis obras en las redes sociales y en ninguna apareció la palabra ‘monstruo’. En la nube de tags de Frankenstein, en cambio, surgió el término ‘amor’. En las demás se hablaba, sobre todo, de ‘hombre’, ‘mano’, ‘puerta’ o ‘ventana’.

«La ciencia es cultura. No creemos que haya que separarlas ni que sean dos materias distintas», indica Delgado. «La ciencia está antes, durante y después de la literatura. Incluso se refleja en las leyes y en la política, como, por ejemplo, en la regulación de las células madre o la fecundación in vitro. Van juntas en la forma en la que quieren mejorar el mundo».

En el prólogo de la edición de Frankenstein de 1831, Mary Shelley escribió que aquella noche en Ginebra su imaginación la llevó ante una entidad monstruosa.

«Era espantoso porque supremamente espantosas deben ser las consecuencias de cualquier tentativa humana de imitar el asombroso mecanismo del Creador del mundo. El artista quedó horrorizado ante su éxito y huyó de su odiosa creación sacudido por el horror. Esperaba que, dejada a su suerte, la débil chispa vital que le había trasmitido se extinguiese y que la cosa que había recibido aquella animación tan imperfecta volvería a convertirse en materia muerta».

Pero no fue así. El sueño de la razón creó un monstruo: una criatura hecha de remiendos de músculos y huesos que un día, atrapado por una ira demoniaca, gritó al científico: «Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo. Y especialmente a ti, mi supremo enemigo, por ser mi creador, te juro odio eterno».