Le tocaba tirar el décimo penalti de la final. Era el último de la lista de jugadores de campo porque, como buen defensa, apenas había chutado a puerta en toda su carrera. Lo marcó. También su rival. Tuvieron que ser los porteros quienes decidieran aquel título, que pasó a la historia como el de la tanda más larga de todas, y también porque fue el primero para el Villarreal. El equipo de un pueblo de apenas 50.000 habitantes. Y él, Pau Torres, el único sobre el césped que había nacido allí.

Él, el xiquet del poble (niño del pueblo), parte de la gesta, internacional con la selección e icono del club, se dispone a firmar con otro equipo un año después. Se irá, parece, al Aston Villa, un equipo de medio pelo de la premier. No ha sido desamor, todo lo contrario, sino una cifra escandalosa para una operación imposible en lo sentimental pero rutinaria en lo comercial.

«Nos hemos entregado al capitalismo», sintetiza Bruno Alemany, periodista y director de Play Fútbol en la Cadena SER, que ve esa tendencia a desarraigar el fútbol de su entorno como algo «inevitable e irreparable». En su opinión, «las ciudades están cada vez más globalizadas y no podemos pretender que lo que vemos en las calles no ocurra en los equipos de fútbol». Es el mercado.

En la misma línea opina Álvaro von Richetti, periodista deportivo de Vamos: «El fútbol, como casi cualquier ámbito de la vida, está muy sujeto a la globalización, y al final es fácil que determinados profesionales acaben trabajando fuera de sus fronteras. El futbolista no deja de ser un profesional de un ámbito concreto que, por intereses económicos, acaba moviéndose y jugando donde le lleve su talento. Aunque sea un espectáculo y sea una cosa muy emocional, para mucha gente el fútbol no es más que su profesión», explica.

En realidad, lo del xiquet era excepcional: cada vez es más difícil que un equipo de élite tenga como emblema a un jugador de la casa. El tiempo de los Raúl, Torres, Albelda o Piqué, por citar cuatro ejemplos, llega a su fin.

NORMATIVA PERMISIVA, COMPETENCIA GLOBAL

«La Ley Bosman ha sido un factor capital a la hora de mover jugadores, de incrementar el negocio en los traspasos», explica Enrique Ballester, periodista de El día después, en referencia a la normativa de 1995 que hizo posible que los jugadores con raíces europeas dejaran de contar como extranjeros en las ligas continentales. En su opinión, aquello marcó un antes y un después, pero también «porque coincide con la entrada de grandes capitales y de los derechos televisivos, y cambia las reglas del juego sin vuelta atrás», explica.

Ese cambio no solo se vio sobre el campo, también en banquillos y despachos. Basta echar un vistazo a los datos. Si se toman los tres primeros clasificados de las cinco grandes europeas, más de la mitad están controlados por capital extranjero, y solo cuatro de ellos —tres españoles— por empresarios arraigados en la región que acoge al club.

Vicent Molins, en su libro Club a la fuga, analiza ese fenómeno de deslocalización en clave económica y social: la principal fuente de ingresos de los equipos ya no es la venta de entradas, vinculada al terreno, sino de merchandising, que se vende en todo el mundo, al que se accede a través de televisiones que pagan sumas enormes por derechos de emisión. Los clubs son una marca, no un símbolo unido a un lugar. Y las marcas, para competir en un mercado global, deben atraer el talento venga de donde venga. Aunque eso suponga que ya no haya más xiquets del poble.

Los datos son elocuentes: tomando los once jugadores que más minutos han jugado durante la pasada temporada en los equipos citados, hay 12 (de 15) donde más de la mitad eran extranjeros. Tres de ellos, el Manchester City, el PSG y el Real Madrid, tenían hasta 10 extranjeros en esa alineación titular. Los equipos con más jugadores locales, Inter y Atlético de Madrid, solo tenían tres. Y no es poca cosa: hasta seis equipos no tenían a nadie de su región en esa alineación.

Por eso, aunque a muchos les extrañara ver a la Selección sin jugadores del Real Madrid, el club español por antonomasia, no era algo sorprendente: apenas tiene españoles, y de los pocos que tiene, apenas uno es titular.

«Los clubes deberían cuidar más el tema identitario, porque el hecho de que las barreras se hayan abierto y los límites geográficos hayan dejado de existir, no significa que esto no sea una cosa puramente emocional», explica von Richetti.

En su opinión, el negocio, ese que cambia todo, se hace con la emoción del aficionado. «Para que el aficionado sienta emoción, sienta pertenencia al club al que va a apoyar, al que va a dedicar un dinero, es fundamental que exista ese sentimiento que se arraiga en jugadores de la casa. Si eso se pierde, el fútbol va a dejar de interesar a la larga a muchos que, más allá de lo táctico o lo técnico, lo que hace es ir a defender algo casi cultural».

«Soy bastante romántico a ese respecto», confiesa Ballester, «porque creo que, entre otras cosas, lo que ha convertido al fútbol en el deporte más seguido del planeta es el punto de identificación con un territorio y con una comunidad de aficionados que, de alguna manera, se ven representados por su equipo más allá de lo deportivo». La cuestión es si ambas cosas pueden conjugarse.

¿ES INCOMPATIBLE EL RENDIMIENTO CON LA IDENTIDAD?

Para Alemany, mantener esa identidad es importante, «pero, al mismo tiempo, hay una exigencia, especialmente en los clubes grandes», explica. «En el fútbol ya solo cuenta ganar, porque el no ganar te lleva a bajar categorías, y la viabilidad de un club reside en mantenerte en las grandes categorías».

«Sin duda el fútbol está supeditado a cuestiones económicas», coincide von Richetti. «El ecosistema empresarial en el que se ha convertido hace que el balance sea tan importante como el resultado deportivo, y al final para que el balance sea bueno, el resultado también tiene que serlo. El dinero se consigue ganando títulos, acercándote a posiciones europeas, a competiciones que te dan derecho a recibir mayores ingresos, que te dan la oportunidad de atraer a mejores sponsors…».

Y ahí es donde radica el problema. «Todo el mundo quiere ganar, lógicamente, pero a veces se plantea un falso dilema, cuando es algo que no es causa-efecto… o, por lo menos, no en categorías en las que se mueve mi equipo». Su equipo es el Castellón, sobre el que escribió uno de sus cuatro libros, y que ha estado a punto de subir a Segunda División tras varias temporadas en la tercera categoría del fútbol español. No es una capital, no está en la élite, y vive el fútbol de otra forma.

Porque el condicionante económico tiene otra consecuencia, en este caso geográfica: igual que la actividad económica se concentra en áreas urbanas concretas dentro de un país, también los equipos de fútbol de élite tienden a hacerlo. Basta colocar en el mapa los 63 equipos que han pasado por Primera para ver cómo las provincias alejadas de esos nodos económicos están al margen. El efecto agujero negro de Madrid es especialmente elocuente.

Ahí, en la élite, las cosas son distintas a las de las categorías inferiores, según las ve Alemany: «Tú le preguntas a un aficionado «¿qué prefieres, tener un equipo plagado de canteranos pero quedarte a media tabla, o subir el año que viene a Primera?». Y te van a responder que subir a Primera sin ningún canterano en el equipo», opina. «En la élite del fútbol ya es prácticamente imposible la ilusión esa de ver a un chico de la ciudad siendo el líder, el capitán del equipo». No hay sitio para los del pueblo.

En esa dicotomía entre competitividad e identidad se define la mayoría de veces la diferencia entre la élite y el resto. Y en ese resto, el fútbol aún ligado a las esencias de antaño, las prioridades son distintas precisamente para poder sobrevivir. «Es importante cuidar ese sentimiento de pertenencia y esas raíces o esos lazos con la comunidad en clubes cuya clientela no puedes conquistar desde esa perspectiva de éxito, con ese a «voy a ser el mejor»», apunta Ballester.

Todos quieren ganar, pero algunos quieren reconocerse en su equipo. Si el Villarreal de Pau Torres es una excepción, lo del Athletic y su política de fichajes es ya una rareza. Solo jugadores vascos, o del entorno cultural del País Vasco, visten la zamarra. Ahí caben vascos de nacimiento, pero también navarros, riojanos o algún galo puntual con raíces del País Vasco francés. Y, a pesar de la limitación que eso implica, el club jamás ha descendido a Segunda. No aspira a ganar ligas, pero sí a competir en la Copa del Rey o, cuando puede, en la Europa League. Un caso único en el mundo.

Ahora bien, igual que hay excepciones a la norma —aquel Barça de La Masía, el Villarreal de cantera o el Athletic—, también se dan los casos contrarios. Una inversión gigantesca no garantiza el éxito, ni mucho menos. Ahí están aquel Racing de Piterman, recién ascendido a Segunda; el Málaga de Al-Thani, que acarició la primera línea europea y ha bajado a la tercera categoría del fútbol español, o el Valencia de Peter Lim.

«El del Valencia es un caso muy emblemático de lo que está pasando en el fútbol y de lo que puede llegar a sufrir un aficionado si su club no está gestionado con valores de sentimiento, de cultura y de hacer crecer algo propio, de la casa», considera von Richetti. El desarraigo con resultados puede valer a muchos, pero también es una forma de hipotecar el futuro y destruir el pasado. De ahí que los que no pueden estar en esa élite, al menos, apuesten por lo cercano.

UN NEGOCIO DE ESCALA

Si a un sector lucrativo e influyente le das presencia global, se convierte en una inversión tentadora para muchos que quieran diversificar capital, y también en una poderosa arma propagandística. Mucho se ha escrito sobre la importancia geopolítica del fútbol, según la cual el estadio es el escenario de una guerra incruenta que libran soldados extranjeros con botas de tacos.

Así, China se lanzó hace años a la caza de viejas glorias con sueldos irreales y ahora varios países de Oriente Próximo han recogido el guante. Durante años, el gas ruso tomó posiciones y ahora le suceden los fondos de inversión estadounidenses. Incluso si se da la vuelta al planteamiento, hay dinámicas propias del colonialismo de antaño: las grandes ligas europeas llevan décadas esquilmando el talento de países sudamericanos o africanos, y ahora los flujos empiezan a cambiar tímidamente de dirección hacia las metrópolis del dinero.

Con todo, ¿cuánto queda de los clubes si ya no pertenecen a sus lugares? ¿Cómo puede un jugador sentir la camiseta si puede empezar en otro equipo a miles de kilómetros de distancia si las cosas se ponen feas? Un trabajador puede cambiar de empresa, pero un hincha se vincula a un equipo, y sus emblemas, para siempre.

Ese, quizá, sea el último bastión de la afición: aunque el significado del equipo se diluya, al menos el simbolismo intenta conservarse. Que lo pregunten a los casi 69.000 aficionados del Atlético de Madrid que acaban de votar volver a la versión clásica de su escudo, rediseñado hace apenas unos años.

«La gente es más contestataria cuando les tocan los símbolos, y me parece bien», explica Alemany, que lo ve como una reivindicación: «Es un «nos habéis tocado todo, al menos no nos toquéis los colores, la camiseta, el escudo de toda la vida». Pero claro, es que por tener un escudo u otro, una camiseta u otra, puedes ganar un poco más de dinero, pero no vas a ganar más partidos». De nuevo, la dicotomía.

A esa lógica mercantil no escapan tampoco las selecciones nacionales: nunca ha sido raro que un seleccionador sea extranjero —esto, de momento, no pasa en España—, y cada vez es más normal que nacidos en otras latitudes se enfunden camisetas con otra bandera. Nuestra defensa ahora mismo, con Laporte o Le Normand, es francesa. Y antes que ellos llevaron la roja Pizzi, Donato o Mauro Silva. El mítico Di Stéfano, otro más, pasó por hasta tres combinados nacionales, incluyendo el nuestro.

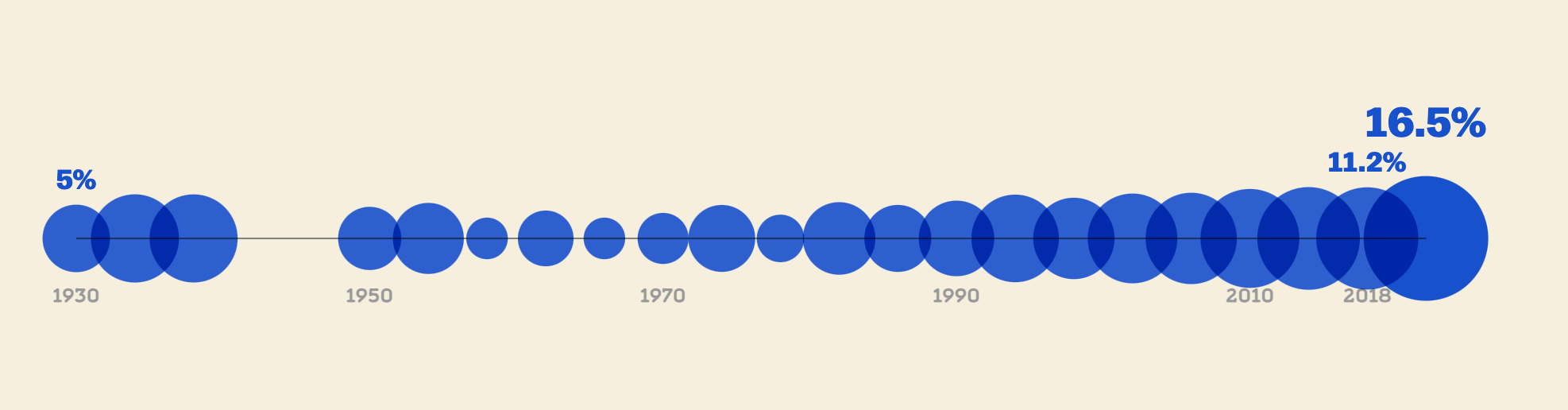

«El tema de las nacionalizaciones exprés, un tanto cogidas con pinzas, se ha dado desde hace prácticamente un siglo, incluso en el caso del fútbol de selecciones. La selección italiana, que en los años 30 gana el primer Mundial, tiene casos de estos bastante llamativos», rememora Ballester.

Por traerlo a la actualidad, durante el último Mundial solo en cuatro selecciones todos los jugadores eran oriundos —Argentina, Araba Saudí, Brasil y Corea del Sur—. Hasta 137 jugadores defendieron colores distintos a los de su nacimiento.

Alemany habla, incluso, de federaciones que además fomentan esas prácticas, ahondando en el caso italiano, aunque llevándolo a nuestros días: «Están buscando en las raíces de los jugadores, yendo a por gente que pueda estar en la selección, aunque en algún caso no hayan pisado jamás Italia, y eso lo veo un poco exagerado», explica.

Hay, al menos en este caso, matices. Alemany advierte que no es lo mismo una nacionalización exprés o a la carta que un arraigo con sentido. «Una persona que ha vivido en un país muchos años, que se arraiga allí y a la que le dan la oportunidad de jugar en esa selección, ¿cómo le dices, si tiene el pasaporte del país, que no puede jugar con él? No creo que eso implique perder el romanticismo del fútbol», considera.

«Es posible que nuestra generación sea la última que tenga esta manera de ver el fútbol, que perciba ser de un equipo como otra forma de definir tu personalidad», reflexiona Ballester. «Probablemente, el aficionado joven ahora lo vea de otra manera, más como una forma de ocio o entretenimiento. Quizá esta forma de ver el fútbol, casi como un aspecto tribal e identitario, se esté perdiendo», razona. «Tampoco sé decir si es mejor o peor. Simplemente, es algo diferente».