La mente más preclara que ha dado España no ha sido Ortega y Gasset, sino Hernán Cortés. Al quemar las naves, el conquistador sabía que debe avanzar. Que no había otra manera de llegar a donde debía. Tenía que soltarlo todo, quemarlo todo, sintiendo en las tripas que el cambio que sobrevendría será brutal, que el dolor y el desgarro lo cambiarían para siempre.

Es la misma situación del clavadista primerizo que debe arrojarse hacia adelante para cumplir con su destino. Ubicado al borde mismo del peñasco, este se inclinará levemente hacia adelante, hasta no poder mantener el equilibrio y entonces ya no tendrá elección: deberá lanzarse al vacío.

Idéntico es el salto mortal del inmigrante.

Obligado por el hambre y la pobreza, el muchacho oriundo de una pequeña aldea se marchó a América. Dejó a su madre y a sus hermanos con la esperanza de hacer fortuna y así poder ayudar a los suyos. Partió de madrugada, en plena noche. «Porque si llegaba a ver mi pueblo desde la colina sabía que jamás iba a marcharme». (Emigrante gallego. Coruña. 1920).

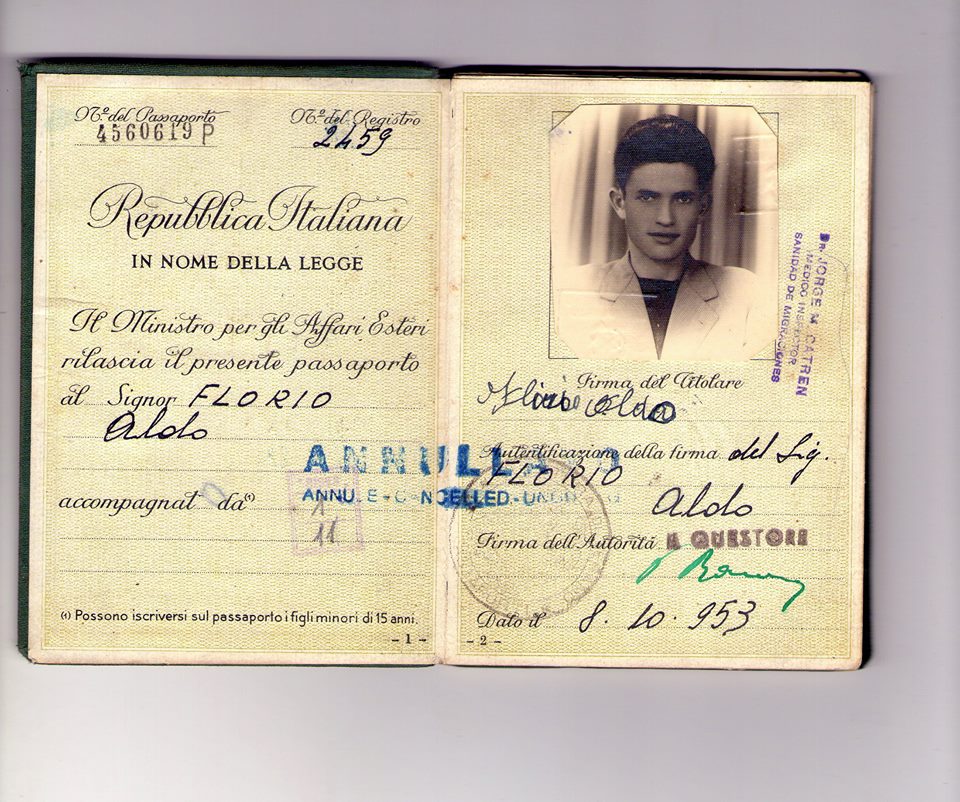

El inmigrante lo deja todo y se zambulle en un mundo donde será puesto en evidencia a cada paso, en cada detalle, donde el primer adjetivo que lo identificará será siempre el de su identidad distinta. No era por capricho que los griegos condenaban a sus enemigos al destierro, no es casualidad que el mayor anhelo de un extranjero sea el pasaporte, difusa seña de pertenencia a un mundo ajeno.

El inmigrante lo deja todo y se zambulle en un mundo donde será puesto en evidencia a cada paso, en cada detalle, donde el primer adjetivo que lo identificará será siempre el de su identidad distinta. No era por capricho que los griegos condenaban a sus enemigos al destierro, no es casualidad que el mayor anhelo de un extranjero sea el pasaporte, difusa seña de pertenencia a un mundo ajeno.

Como un niño, necesitará volver a aprender sus primeras palabras, el significado de los gestos, de lo no dicho; es decir, todo aquello que no aparece en los diccionarios y que marca la diferencia entre traductores y copistas. Deberá volver a hallar querencia, amigos, deseos, sueños y amor, pero con otras reglas; alimentarse de sabores desconocidos; encajar insultos solapados y prejuicios de aquellos que carecen de cultura. Concepto que definiera de manera brillante Eugene Hütz: «la cultura es la capacidad de comprender otras culturas».

El joven realizador por fin había conseguido su primer trabajo en televisión. Debía rodar una escena de verbena, así que le propuso al director de arte decorar la calle con banderas españolas. «Aquí tanta bandera da otra imagen», comentó el director de arte. «En mi país sacamos a relucir las banderas todo el tiempo», retrucó el realizador. «Tu país tiene su historia», zanjó el director de arte, «el mío tiene la suya». (Inmigrante argentino. Madrid. 1990).

Quienes vienen de países maltratadores, históricamente expulsores, deben empezar desde cero, un cero que está a años luz del cero del ciudadano nativo. El inmigrante tiene que armar su vida con lo que ha traído en la maleta: ropa, fotos y recuerdos, que serán los primeros ladrillos de su nuevo hogar. El resto deberá levantarlo con materiales locales y, por eso, la casa de su vida será una casa propia, pero extraña, hecha de una historia ajena.

Después vendrán años de supervivencia, adaptación, soledad y domingos eternos. Desasosiego que se vuelve carne y cuyo significado anega, con el tiempo, cada letra de la palabra. Tribulación intensa de náufrago, de preso, de astronauta que, además de llegar vivo a la luna, deberá suministrarse su propio oxígeno. Aislamiento que él ignorará por la simple necesidad de vivir, como ignora conscientemente el dolor el opiómano. No hay mejor postgrado de soledad en el mundo.

Había salido de casa de sus padres para casarse, nunca había vivido sola. Ni ella ni su esposo hablaban el idioma. Mientras él trabajaba, ella lloraba a escondidas para que los niños no la vieran. Llevaba tres meses en aquella casa oscura, viendo caer la nieve sobre las calles vacías. Sus padres habían muerto. Sus hermanas estaban a diez mil kilómetros. Su amiga más cercana, a cinco mil. (Emigrante uruguaya. Canadá. 1970).

No importa cuántas veces haya ido a Cancún: un turista regresa, un inmigrante abandona. Y no como el diplomático o el ejecutivo, que recorre el mundo con inmunidad, empleo asegurado, amparado por el poder de una nación o de una multinacional. El recién llegado dependerá de la ayuda de unos pocos descastados como él y, si hay suerte, del apoyo de quienes logran ver más allá de su condición de extranjero. Es verdad que en su aterrizaje forzoso a veces destruye pueblos o bosques ya que todo aterrizaje forzoso deja una estela de estropicios. Pero en su defensa hay que decir que nadie abandona toda una vida sin una razón de peso: basta con abrir bien los ojos y el corazón, y mirar a nuestro alrededor.

Aunque sufra, el inmigrante no puede permitirse el lujo del lamento, por eso persevera, construye, avanza y prevalece. Crea su pequeño claro en la selva, generalmente acompañado por otros como él, que también lo necesitan todo, que se necesitan unos a otros. Tal vez esa sea la razón de su predilección por el grupo, por la tribu. Las sociedades occidentales modernas, cunas del individualismo, denostan esta vida en grupo; en el mejor de los casos los tildan de chauvinistas, en el peor, de salvajes.

«Cuando llegamos al ministerio vimos dos carteles, uno ponía ‘Alemania’, el otro ponía ‘Australia’. Nosotros, que no sabíamos nada de ninguno de los dos, elegimos Australia. Fuimos las tres familias y durante los primeros años solo nos juntábamos entre nosotros. Los australianos nos veían como mano de obra barata, trabajábamos en tareas de limpieza, fábricas, líneas de montaje, como Chaplin en ‘Tiempos Modernos’». (Inmigrante español. Melbourne. 1960).

Todo el que haya dado el gran salto sabe que el deber del inmigrante es reinventarse, ese es el gran punto de giro de esta película.

Todo el que haya dado el gran salto sabe que el deber del inmigrante es reinventarse, ese es el gran punto de giro de esta película.

Quien quema sus naves y sobrevive ya no se asusta de nada o de casi nada. Mientras todos tememos los vaivenes del porvenir, él, paradójicamente, temerá los vaivenes en su pasado, o sea, en los amigos y parientes que quedaron atrás. Por eso muchos de ellos, una vez instalados, reúnen a la familia y se la traen a su nueva patria. La trasladan desde el pasado que los expulsó al presente que han dejado de temer.

Pero los demás, los que nunca se fueron, seguirán sin perdonarle la partida ni entendiendo su olvido. No comprenden que para conquistar un nuevo mundo haya que ser muy flexible y a la vez muy duro. Flexible para adaptarse; duro para deshacerse del peso inútil.

La profesora, que arribó como exiliada, llevaba casi diez años en el país. Ella y el joven se hicieron amigos. Orgulloso, él le contó que su vida todavía cabía en dos maletas. La profesora intentó explicar que, incluso dentro de la inestabilidad, era importante crearse un hogar: «Después de tres años, quizá ya haya llegado la hora de colgar un cuadro». (Inmigrantes chilenos. Barcelona. 1980).

Quizá la diferencia fundamental entre los afortunados, que se trasladan sin sobresaltos, cambios drásticos o adaptaciones violentas, y los inmigrantes es que estos deben cambiar para sobrevivir, mientras que para poder seguir ganándose la vida aquellos deben seguir siendo fundamentalmente los mismos.

Esa es la gran fuerza y el mayor acervo del extranjero: la certeza de que hay otras formas, de que pese a la aparente igualdad biológica hay quienes aman de modo distinto, precisan diferentes estímulos, crecen y se desarrollan de forma distinta.

Pero también está la esquizofrenia: su biología (hardware) permanece inalterada, mientras que su alma (software) se desarma y reconstituye para no volver a ser la misma. Sus familias, parientes y amigos verán en él a la misma persona de siempre sin saber que detrás de sus ojos habita alguien que fue esculpido por otras vicisitudes y circunstancias. Así, el inmigrante, antes incomprendido solo por los habitantes de su mundo de adopción, ahora resulta un incomprendido también para sus allegados.

«Tengo tres nietos acá y una nieta en Nueva Orleans, a la que no veo. Mi hija es estadounidense, pero no quiere volver. Mi hijo también se crió allá, pero ahora vive en Italia; lo intentó, pero nunca le gustó esto. Yo quiero que mis nietos me digan ‘granny’, pero ellos no hablan inglés. Viví treinta años en California y me costó mucho adaptarme de nuevo. Fui y volví muchas veces… creo que nunca me adapté del todo». (Emigrante italiana. Buenos Aires. 2010).

La inmigración es una escuela dura. Pero como otras grandes lecciones de vida, esta duele hasta que florece. Si la destilación transforma un líquido hasta su pureza y la presión geológica otorga al diamante su dureza, la distancia lleva al cuerpo y al alma hasta los límites emocionales, culturales, económicos. Al terreno donde el ser humano se enfrenta de forma constante al desafío, se pone a prueba y sobrevive practicando la obstinación absoluta.

Cortados todos los vínculos, se despoja de la sociedad que lo formó y en la soledad se conoce a sí mismo. A partir de entonces se negará a aceptar tabúes y el prejuicios, los dos componentes fundacionales de toda sociedad y hará frente a sus propios preconceptos. Prenda por prenda, se quitará la vestimenta de su cultura hasta alcanzar la verdadera cultura. La que definiera tan bien Eugene Hütz.

«En esta ciudad, fundada por holandeses y británicos, pero construida por otros inmigrantes, los chinos hablan español y los italianos chapurrean yiddish. Hay portorriqueños, canadienses, armenios, polacos, cubanos, griegos. Las historias de las grandes olas migratorias son muy parecidas: diferentes nacionalidades conviviendo juntas, hacinamiento, escasez, hombres en busca de esposas, casamientos por poder, hijos que renegarán de su origen por la necesidad de adaptarse, conflictos generacionales y culturales». (Inmigrante judío-alemán. Nueva York. 1960).

¿Entonces, qué decir, emigrante o inmigrante? El significado de estos términos es obvio, pero hay matices que no resultan tan claros. En actitud y sonoridad, ‘emigrante’ conlleva una mirada hacia atrás por encima del hombro, mientras que ‘inmigrante’ implica una mirada hacia adelante.

El primero sugiere nostalgia, el segundo implica aventura. ‘Emigrante’ es sinónimo de exilio, en cambio ‘inmigrante’ es sinónimo de aventura, de un nuevo mundo, de conquista, de conquistador.

Como un humilde y pacífico Hernán Cortés, que para avanzar quema sus naves.

Dedicado al poeta mejicano Marco Fonz, inmigrante en este mundo.