Los traductores han existido históricamente, pero la profesión de intérprete es mucho más reciente. Su origen se sitúa en la segunda mitad del siglo XX, concretamente en la celebración de los juicios de Núremberg.

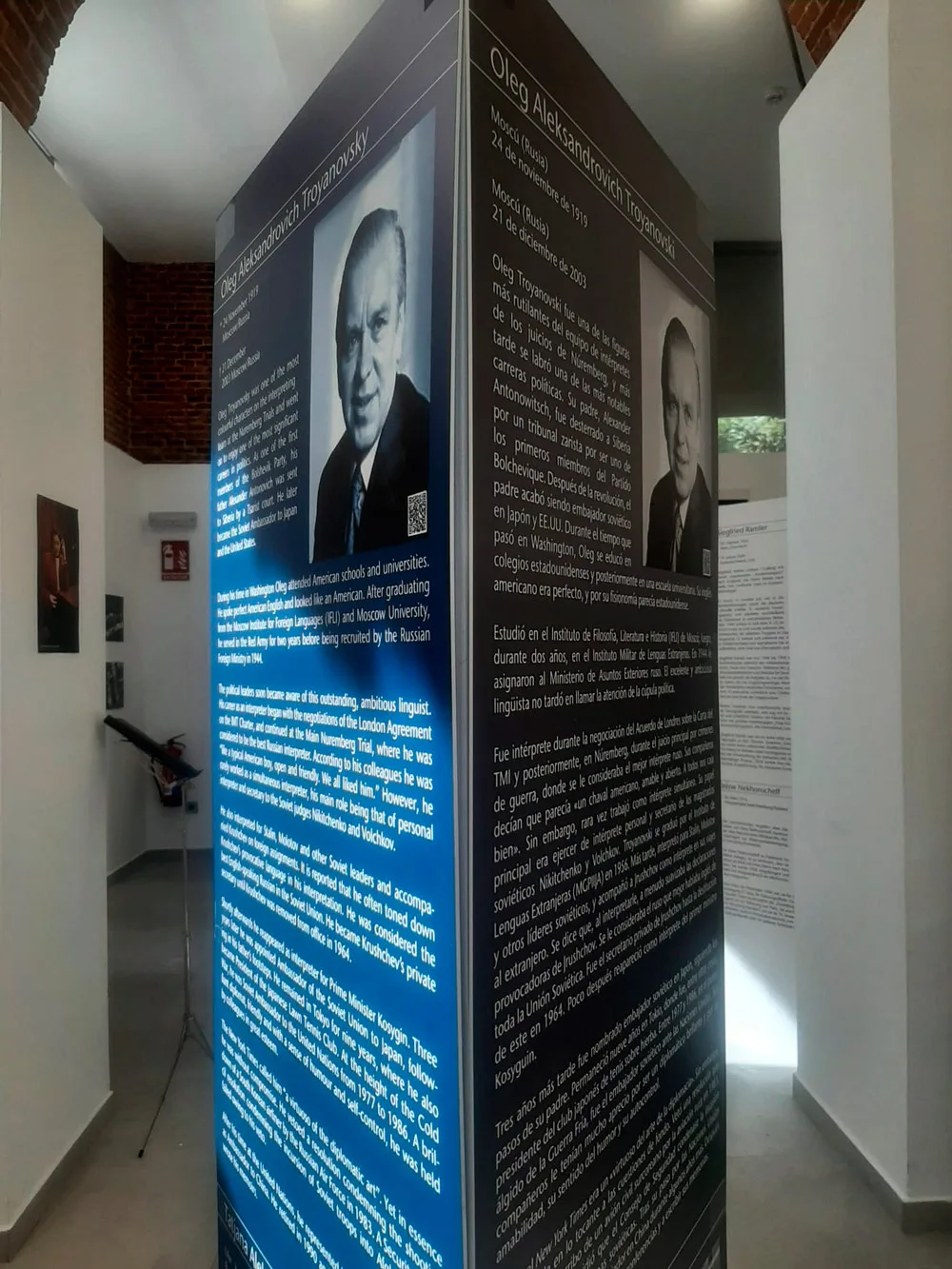

Ahora, la exposición Un juicio, cuatro idiomas rinde homenaje a algunos de los hombres y mujeres que trabajaron allí como intérpretes, y explica los orígenes de esta profesión.

Los nazis a juicio

Tras el final de II Guerra Mundial, derrotada la Alemania nazi, había llegado el momento de juzgar a los criminales del Tercer Reich. Para ello, los países aliados vencedores (Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos) crearon el Tribunal Internacional Militar y se firmó la Carta de Londres, por la que se eligió cómo se desarrollaría ese juicio. La fecha para iniciar el primero de ellos sería el 20 de noviembre de 1945.

En primer lugar, se decidió que el procesamiento de los nazis tendría lugar en suelo germano. Entonces se eligió la ciudad alemana de Núremberg, al sur del país, por ser la única que conservaba intactos su palacio de justicia y su prisión, anexa a él, a pesar de los bombardeos durante la guerra.

Y en cuanto a la forma en la que se desarrollarían los juicios, se acordó que los acusados tendrían derecho a escuchar y hablar en su idioma materno, el alemán. Ahí surgió el primer problema. Mientras que los abogados defensores eran compatriotas de los acusados, los jueces y fiscales, sin embargo, eran franceses, británicos, rusos y estadounidenses. ¿Cómo entenderse y hacerse entender con esa mezcolanza de lenguas?

Primer problema: la técnica

Hasta ese momento, la traducción que se hacía en congresos y ponencias era la consecutiva (un orador habla, hace una pausa, y un traductor traduce). Pero seguir ese sistema en un juicio que se preveía iba a ser largo suponía extenderlo muchísimo más en el tiempo, perdiéndose por el camino el interés de la comunidad internacional y de la prensa. Era inasumible. Había que buscar otro sistema.

El fiscal general estadounidense Robert Jackson había oído hablar de un sistema de traducción novedoso que ya se había probado en conferencias multilingües de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la traducción simultánea, que eliminaba esas pausas.

A finales de los años 20, el ingeniero británico Gordon Finley inventó un sistema similar al teléfono por el que, a través de auriculares y un micrófono, los usuarios podían escuchar a personas que traducían los discursos en tiempo real. Ese sistema sirvió de base para que IBM desarrollara el suyo propio en 1927, al que bautizó como el IBM Filene-Finley Translator, y que, más perfeccionado, fue el que se utilizó en los juicios de Núremberg.

El reclutamiento

Solventado el problema técnico, empezó el proceso de buscar a quienes serían esos traductores. Y el encargo recayó en el coronel Léon Dostert, un francés que trabajaba en el Pentágono y que tenía un gran talento para los idiomas, en colaboración con el estadounidense Alfred Steer, que rara vez había ejercido de intérprete, pero contaba con buenos conocimientos lingüísticos.

Dostert se encargó de diseñar el régimen lingüístico y la organización de la interpretación que se llevaría a cabo en los juicios, y Steer se ocuparía de reclutar a los traductores.

Comenzó así un proceso a contra reloj para reclutar a las personas que iban a hacer de intérpretes, apenas tres meses desde que comenzó la búsqueda hasta el inicio del primer juicio.

Según el testimonio de Steer, se contactó con más de 400 candidatos, de los que solo un cinco por ciento logró superar la prueba. Los elegidos pasaron por una breve e intensiva formación a modo de simulacros.

La mayoría hablaban varios idiomas gracias a sus orígenes familiares, pero no todos tenían formación como traductores y, si la tenían, estaban recién graduados, por lo que no tenían experiencia profesional. No importaba, era urgente formar el equipo.

El sistema de trabajo

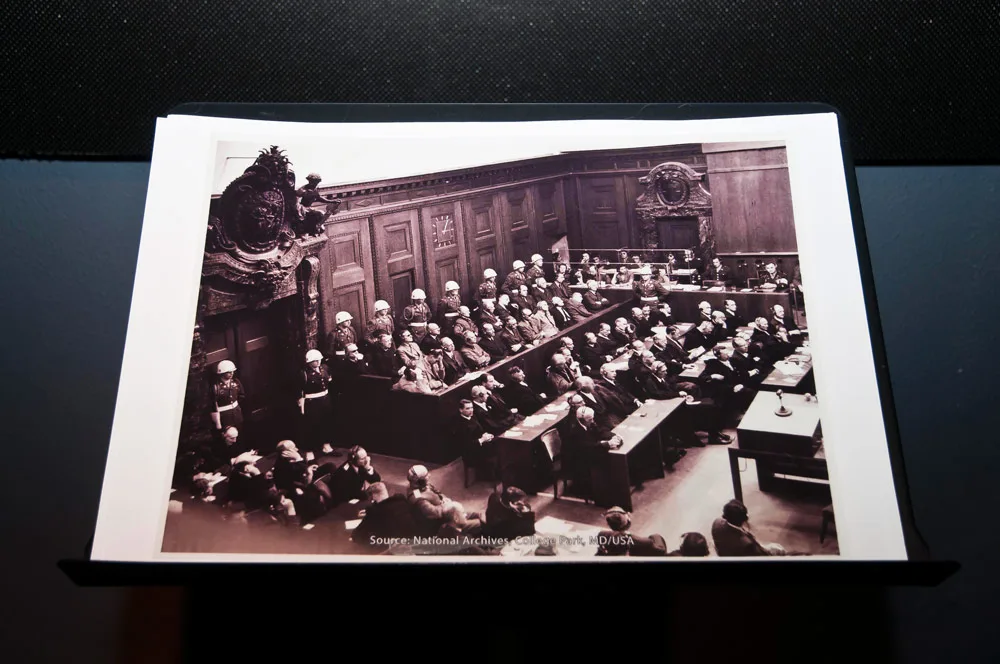

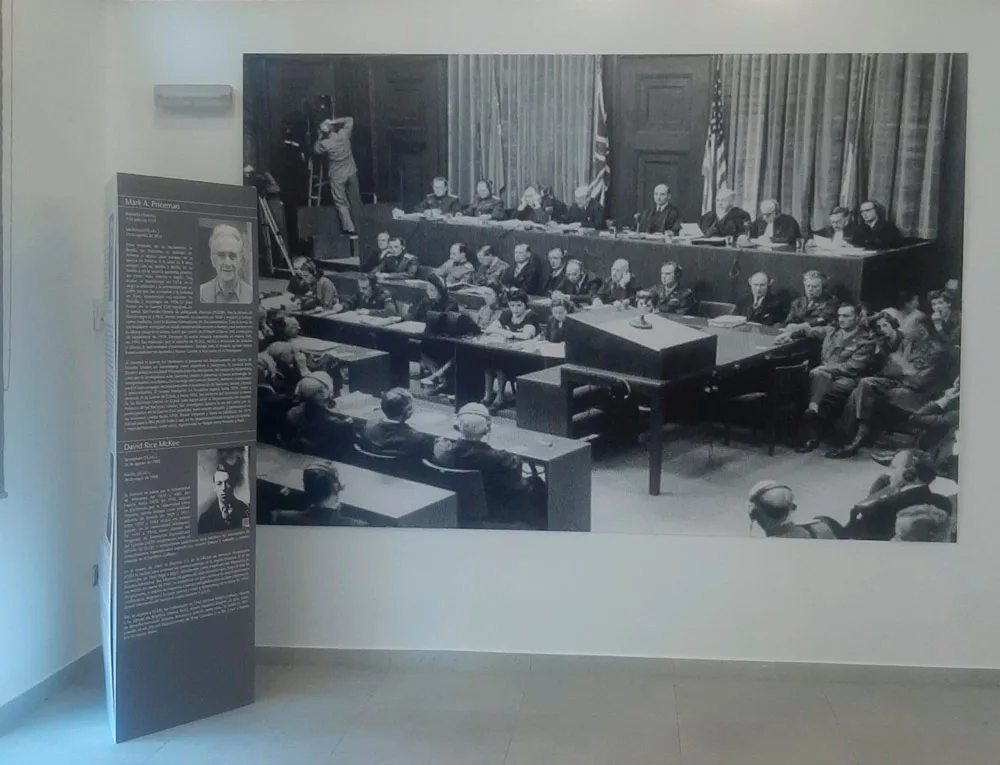

Las fotos que se conservan del primero de los juicios de Núremberg, que finalizó en octubre de 1946, 11 meses después de su inicio, y en el que fueron juzgados nazis como Hermann Göring, muestran cómo se distribuían acusados, defensores, fiscales, jueces e intérpretes en la sala.

Estos últimos estaban ubicados en cabinas paneladas pero no insonorizadas, frente a los acusados para que pudieran leer sus labios en caso de que tuvieran dudas sobre lo que escuchaban. En cada cabina, una por cada país aliado, se sentaban tres personas, 12 en total, que estaban constantemente trabajando. Dostert había decidido que solo traducirían hacia su idioma materno, por lo que había un traductor o traductora para cada idioma.

Todos los que intervenían en el juicio tenían un micrófono propio, pero los intérpretes debían compartirlo: cuando uno terminaba de traducir, lo pasaba a su compañero.

Las sesiones de los juicios eran de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00. Cada equipo trabajaba durante una hora y media. Después, un segundo equipo, que estaba sentado en una sala contigua y que seguía el juicio a través de los auriculares, le daba el relevo. Y un tercer equipo estaba también en espera, que era el que estaba descansando, porque se había marcado que se trabajaría en turnos de dos días seguidos y se descansaría uno.

Por tanto, 36 intérpretes estaban constantemente en las cabinas, pero los equipos fueron muchos más y la rotación entre ellos era altísima. No solo era por una cuestión de cansancio, que provocaba pérdidas de concentración, sino también por el estrés y el impacto tremendo que ocasionaba en el ánimo de algunas de aquellas personas los testimonios que se veían obligados a escuchar y traducir. Mucho más teniendo en cuenta que 18 de ellos eran judíos huidos de Alemania, cuyas familias —e incluso ellos mismos— habían sido deportadas a campos de exterminio y asesinadas allí.

Junto a las cabinas estaba siempre la figura de un monitor, que era la persona encargada de escuchar a los intérpretes y comprobar si seguían bien el ritmo del juicio o si estaban demasiado fatigados. En ese caso, él se encargaba de sustituirlo por otro intérprete.

En el caso de que los oradores hablaran muy rápido, los traductores tenían dos maneras de avisar para que bajaran la velocidad: una, levantando un cartel que ponía «Slow», y otra, a través de dos bombillas, una roja y otra amarilla. La roja indicaba que había algún problema técnico que impedía la escucha; la amarilla servía para pedir que se hablara más despacio.

Todos los intérpretes reclutados tenían libertad para decidir si aceptaban o no el trabajo, salvo los rusos, que estaban obligados por su Gobierno. A estos tampoco se les permitía tener contacto con el resto de traductores.

Acabadas las sesiones diarias de los juicios, los intérpretes debían seguir trabajando. Era el momento de revisar las transcripciones que las taquígrafas hacían de la sesión y las grabaciones de la misma para corregir posibles errores de traducción, que los había.

En general, los acusados y sus abogados defensores recurrían mucho a la polisemia para complicar el trabajo de los intérpretes menos curtidos. La discusión sobre si algún concepto o palabra estaba o no bien traducido obligaba a los jueces a pedir que se buscara en el diccionario para comprobarlo, y eso alargaba las sesiones. Así que podía decirse que se jugaba mucho con los términos y se hilaba muy fino.

A esos juegos de palabras se agarraron los defensores de los nazis, que repetían constantemente que no existía el crimen por el que sus defendidos estaban siendo juzgados. Las leyes, hasta ese momento, no contemplaban castigos para asesinatos masivos, como había ocurrido en la II Guerra Mundial contra el pueblo judío. La protesta acabó cuando el fiscal polaco Raphael Lemkin acuñó el concepto de genocidio.

Las bases de una nueva profesión

Los juicios de Núremberg, además de por razones históricas, fueron importantes porque sentaron las bases de la profesión de intérprete. De hecho, algunas de aquellas personas que trabajaron allí crearon la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC) en 1953.

Gracias a la experiencia vivida en Núremberg, los fundadores de la AIIC no solo pelearon por mejoras salariales y condiciones económicas más justas, sino que establecieron también protocolos en cuanto a equipación técnica y modos de proceder que siguen funcionando hoy en día.

Una de esas mejoras fue la insonorización de las cabinas para que no hubiera problemas de ruido que entorpecieran la escucha. A diferencia de los cuatro intérpretes exigidos en Núremberg por cada cabina, uno para cada idioma, ahora basta con uno o dos. La diferencia es que todos los intérpretes deben conocer varios idiomas. Los básicos son el inglés, el francés, el italiano y el español, y a partir de esa base, aumentar el número.

Igualmente, se prescribieron turnos de media hora en las interpretaciones, porque se ha comprobado que ese es el intervalo de tiempo donde la concentración se mantiene más alta, algo imprescindible para hacer un buen trabajo de traducción.

Y se aconseja documentarse mínimamente sobre la materia del congreso o conferencia para el que se va a prestar un servicio de interpretación.

La invisibilidad del buen intérprete

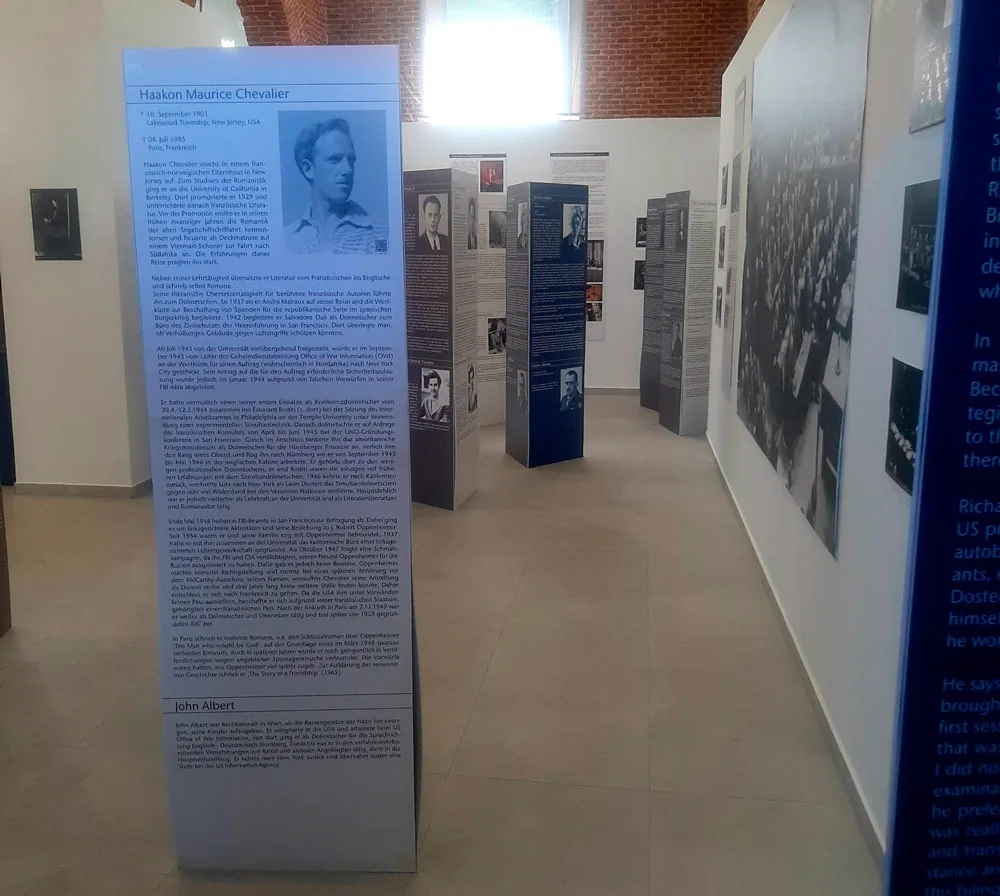

De los numerosísimos intérpretes reclutados para hacer aquellas traducciones simultáneas en los juicios de Núremberg, solo se conserva el nombre de 68.

Algunos de ellos siguieron ejerciendo su profesión en organismos como Naciones Unidas o trabajando para agencias gubernamentales como la OSS (Office of Strategic Services), precursora de la CIA. Otros, regresaron a sus vidas y a sus trabajos originales.

A pesar de la enorme importancia del trabajo que llevaron a cabo estos hombres y mujeres durante los juicios de Núremberg, apenas se les recuerda. Y la documentación sobre su labor y sus currículums es casi inexistente o inaccesible.

Hoy, acostumbrados a utilizar este tipo de traducción, no somos conscientes de la enorme dificultad que tuvieron aquellas personas para poder desarrollar su trabajo. No solo estuvieron obligados a usar una técnica prácticamente desconocida y para la que no existía apenas formación, sino que, además, se vieron obligados a traducir conceptos y hechos tan inimaginables que apenas existían palabras en otros idiomas para describirlos. El de genocidio, ya mencionado, sería un buen ejemplo.

La biografía de algunos de aquellos y aquellas intérpretes de Núremberg es lo que se homenajea en la exposición Un juicio, cuatro idiomas, que llega ahora a Madrid para conmemorar el 80º aniversario de aquellos históricos procesos, de la mano de la AIIC. Podrá verse en el Centro Cultural Galileo hasta el 31 de mayo.