Resumir en una imagen un concepto o información sin necesidad de palabras no es tarea menor. Representar gráficamente ideas, advertencias o identidades, reales o abstractas, es precisamente lo que hacen los signos. Podemos distinguir tres tipos: iconos, indicios y símbolos. De los tres, los símbolos suelen ser los más complejos y potentes, por su conexión con el subconsciente colectivo.

Los símbolos son culturales. No mantienen una relación lógica o intuitiva con su significado y están conectados por convención. Es necesario que la persona que los interpreta haya aprendido antes cuál es la relación que se establece entre un símbolo y su significado. Por ejemplo, en nuestra sociedad judeocristiana una paloma blanca representa la paz. A pesar de tener un origen religioso, se ha convertido en un símbolo universal, aunque también entendiendo la dominancia de nuestra cultura occidental en el panorama global.

La sandía es uno de los símbolos más vistos últimamente, tanto en el mundo digital como en el físico. También vemos mucho la kufiya (el pañuelo palestino blanco y negro) que, tras milenios de historia, se ha convertido en símbolo de apoyo al pueblo palestino.

El origen de los símbolos palestinos

La sandía y Palestina

La sandía se asocia a Palestina por sus colores, rojo, verde, blanco y negro, que coinciden con los de su bandera.

El uso político de este símbolo comenzó en los años 80, después de que las autoridades israelíes prohibieran mostrar la bandera palestina en espacios públicos en los territorios ocupados. Esta prohibición incluía no solo banderas físicas, sino también cualquier representación gráfica de sus colores juntos.

Como acto de desafío, algunos artistas y ciudadanos comenzaron a mostrar imágenes o ilustraciones de sandías como una forma indirecta (y técnicamente legal) de seguir expresando su identidad nacional y su resistencia. Era un gesto sutil, pero profundamente simbólico.

Renacimiento digital del símbolo

En los últimos años la sandía ha resurgido como símbolo viral. Cuando las plataformas censuran publicaciones con la bandera palestina o ciertas palabras clave, muchos empezaron a usar emojis de sandía, ilustraciones o stickers como forma de esquivar la censura algorítmica.

De ahí que ahora esté muy presente en memes, arte digital, camisetas, murales… No es simplemente un emoji, es una forma moderna de resistencia visual.

La kufiya o pañuelo palestino

Al igual que la sandía, otro elemento visual que ha atravesado fronteras y décadas (siglos, en este caso) es la kufiya. Se trata de un pañuelo tradicional árabe cuyo origen se remonta a la antigua Mesopotamia, donde los campesinos y beduinos lo usaban como protección contra el sol y el polvo. Con el tiempo, se extendió por todo el mundo árabe. En el siglo XX, la kufiya blanca y negra se convirtió en un símbolo de la identidad palestina y de resistencia política.

Es un icono, aunque no en el sentido de la semiótica clásica peirceana, sino como símbolo que, por su fuerza visual, se vuelve reconocible al instante, incluso de forma estilizada o abstracta. Su patrón gráfico (esas líneas negras entrecruzadas con ondas) es icónico, casi como un logotipo cultural.

Se ha reproducido en ropa, carteles, obras de arte, emojis, memes… incluso de formas despolitizadas o superficiales, lo que ha generado tensiones: para muchos palestinos, ver la kufiya convertida en accesorio de moda (sobre todo por marcas occidentales) sin contexto, es una forma de apropiación cultural. En la alta costura, Balenciaga introdujo este patrón en 2007 y fue imitado pronto por otras marcas, dando a la prenda en ciertos ámbitos un valor de mero accesorio indumentario.

Algunos artistas palestinos han hecho de la simbología su principal herramienta de resistencia visual

Uno de los artistas clave en este contexto fue Sliman Mansour. Es uno de los grandes nombres del arte palestino moderno. En su obra, el símbolo se convierte en relato, su estilo figurativo y de paleta terrosa reconstruye la identidad palestina desde el exilio, la ocupación y la resistencia silenciosa. Durante los años de censura, cuando la bandera estaba prohibida, él pintaba sandías. Cuando no se podía hablar de Palestina, él la dibujaba.

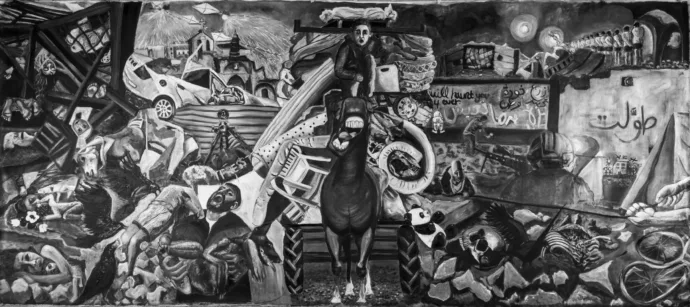

Malak Mattar con su obra No Words (2024) grita de horror como hizo Picasso con el Guernica (1937). Los paralelismos y similitudes entre estas dos obras son evidentes: estética monocromática, composición caótica y fragmentada, símbolos compartidos (manos alzadas, ojos abiertos, bocas gritando, cuerpos desmembrados, expresiones de angustia…) y la función política y testimonial de eventos catastróficos.

Mohammad Sabaaneh utiliza un estilo gráfico que recuerda al cómic político, con un lenguaje de denuncia afilado y directo. Con sus viñetas muestra la opresión cotidiana del pueblo palestino utilizando diversas figuras retóricas que no embellecen el horror, sino que lo reafirman, lo enfrentan con crudeza, transformando cada dibujo en una forma de memoria y resistencia. Unos Desastres de la guerra goyescos y contemporáneos que muestran, como hizo Goya en el siglo XIX, las fatales consecuencias de la guerra y de la represión política (convertida ya en un genocidio): la crueldad, el terror, el fanatismo, la injusticia, la miseria, la muerte…

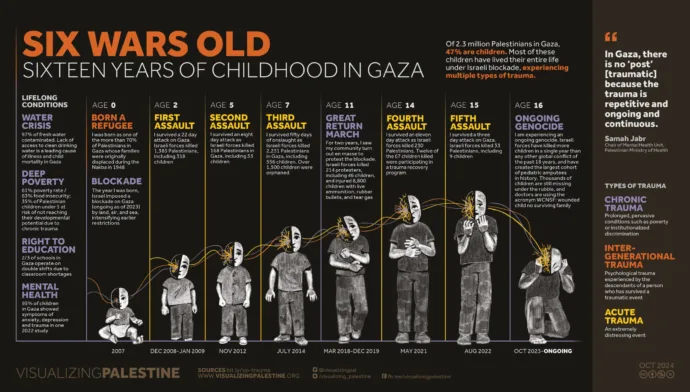

El colectivo Visualizing Palestine convierte los datos en diseño y la estadística en empatía. Este colectivo interdisciplinar crea infografías, mapas y visualizaciones que documentan violaciones de derechos humanos con un enfoque radicalmente estético. Transforman informes invisibles en piezas virales de conciencia.

Simbología contra la censura

Cuando el poder quiere callar, cuando hay un muro que intenta contener, por sus grietas se filtran destellos de resistencia. La censura obliga a generar un lenguaje nuevo, otra forma de comunicarse, identificarse y resistir, habitualmente a través de los símbolos. La creatividad es una herramienta muy potente de supervivencia simbólica. La sandía o el patrón de la kufiya no son modas contemporáneas: son parte de una historia milenaria que representa lo que el poder quiere callar.

Hay infinidad de casos en la historia, pero uno que destaca en nuestra cultura es el pez Ichthys. Fue un símbolo secreto de los cristianos durante sus tres primeros siglos de existencia, cuando estos eran perseguidos por el Estado romano por no adorar a los dioses oficiales. Y 2000 años después seguimos viéndolo; aunque ya no es secreto ni significa resistencia, sigue siendo identidad cristiana.

Apareció también en la estela funeraria de mármol de Licinia Amia, del siglo III, procedente del entorno de la necrópolis Vaticana, siendo una de las más antiguas inscripciones cristianas. Por debajo de la dedicatoria a los dioses manes, aparece una fórmula cristiana en griego.

Los primeros cristianos dibujaban peces en la arena para reconocerse entre perseguidos. Hoy, una sandía o un emoji sirven para algo similar. La historia cambia, pero la necesidad de codificar la dignidad permanece.

¿Y desde aquí, qué?

No estamos en Gaza, pero eso no significa que no tengamos nada que ver. Cuando se vulneran los derechos humanos en cualquier parte del mundo, la integridad de la humanidad entera está en peligro. Cuando más de 15.000 niños han sido asesinados y Occidente mira a otro lado, algo en nosotros, en nuestra moral, en nuestra conciencia, muere también. Desde aquí, desde este lado del mundo hiperconectado, también se puede hacer algo. Poco, pero algo:

- Podemos mantener la atención cuando las portadas cambien. Podemos nombrar sin miedo, usar nuestra voz para amplificar la de quienes no pueden hablar.

- Preguntarnos qué consumimos, a quién financiamos, qué normalizamos con cada clic.

- No olvidar que la creatividad también es trinchera. Que el diseño, el lenguaje, el arte, los emojis, las canciones y las telas bordadas pueden contar verdades que incomodan, que sobreviven incluso a la censura. Que la cultura no es solo entretenimiento, es también memoria, resistencia y futuro.

- Manifestarnos y exigir a nuestros gobiernos, de forma pacífica, que corten relaciones con los colonos.

- Donar, aunque sea poco, a iniciativas que hacen trabajo humanitario real, como Watermelon Sisters, The Sameer Project, Amal for Palestine o Gaza Soup Kitchen.

Lo poco que podemos hacer es no mirar hacia otro lado. Podemos dejar que la sandía también tenga un lugar en nuestras conversaciones, en nuestros textos, en nuestras preguntas. Se trata de seguir adelante con los ojos bien abiertos. Aunque duela. Aunque no sepamos del todo cómo.