Los años 80 no son solo Hombres G, laca y hombreras. También hubo cosas buenas, como la serie Cosmos, que inoculó a los miembros más frikis de esa generación un profundo interés y pasión por el conocimiento del universo. Gracias, en gran parte, al presentador, un astrónomo que reunía la rara condición de ser, además, un mago de la comunicación, y que respondía al nombre de Carl Sagan. Muchos recuerdan la versión española, en la que le doblaba José María del Río (quien, a partir de ese momento, pasó a ser definido, cada vez que asomaba en el doblaje de alguna película o serie, como «el que le ponía la voz a Sagan»).

Pero los tiempos cambian, y ha sido necesario volver a reinterpretar la serie con medios y formas de narración más actuales. A Carl Sagan le ha sustituido su discípulo Neil deGrasse Tyson y, para colmo, en su pase español, la cadena que la ha alojado ha considerado necesario incluir antes un prólogo de Carlos Sobera, no vaya a ser que no entendamos lo que los espectadores norteamericanos parece que sí son capaces de comprender sin ayuda.

En esta nueva versión hay una escena cargada de emoción. Mencionan a William Herschel, uno de los mayores astrónomos de la historia, que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX y que señaló el camino por el que discurriría esa ciencia en los años venideros, apuntando por primera vez ideas como la de la expansión del Universo, que la nuestra no es la única galaxia que existe o que la idea de otros mundos habitados es todo menos disparatada.

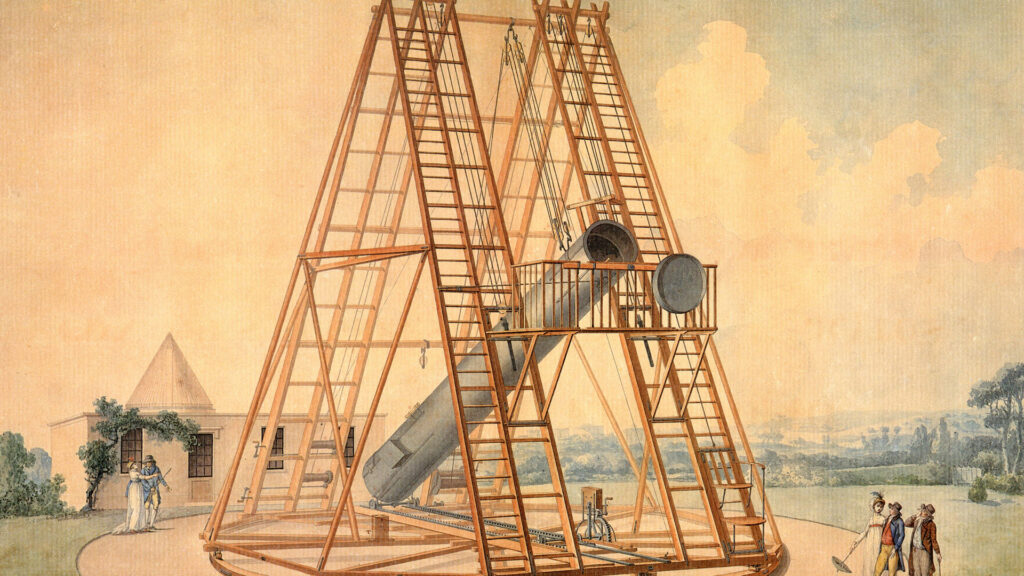

Además, de propina, descubrió Urano y bautizó a dos de sus lunas Titania y Oberón en homenaje a Shakespeare; que el Sol también se desplazaba por el espacio y que nos arrastra con él hacia la constelación de Hércules; y la existencia del infrarrojo más allá de los límites del espectro de la luz visible. Sin olvidar que inventó un tipo de telescopio reflector que podía llegar a ser grande como una casa, y para cuya construcción llegaba a pulir personalmente los espejos con el mismo cariño que dedicaba a la construcción de instrumentos (porque, además de astrónomo, fue un gran músico, una relación nada extraña en realidad).

En la serie de televisión, una animación muestra a un alto y de melena gris William Herschel paseando de noche por una playa junto a su hijo John, quien también llegaría a ser un formidable astrónomo, y que había venido al mundo cuando su padre ya contaba con 54 años. El pequeño le pregunta a su padre si cree en fantasmas, y este levanta la mirada al cielo y le enseña la bóveda llena de estrellas. Le explica que muchas de ellas están a muchísima distancia, y que cuando su luz llega hasta nosotros, es muy probable que muchas de ellas ni siquiera existan ya. La consecuencia de todo ello, y que hace que su hijo abra los ojos en un asombro mezclado de un cierto miedo y excitación, es que «el cielo está lleno de fantasmas».

Es imposible no sentir un escalofrío cuando uno se enfrenta a un concepto como ese, pensar que algo tan sencillo como levantar la mirada al cielo en una noche estrellada en el campo sea lo más parecido a viajar en una máquina del tiempo que experimentaremos alguna vez. Y sin embargo, cuando se trata de los Herschel, aún existen otro tipo de apariciones fantasmagóricas, como Caroline, la hermana de William y tía de John, una de las astrónomas más extraordinarias de la historia y que, sin embargo, es olvidada y desconocida, incluso, por gente que conoce bien los trabajos de su hermano.

Caroline era la menor de los hermanos Herschel, una familia de Hannover que contaba con varios miembros dedicados a la música. Pero el hecho de que ella fuera no solo la pequeña, sino que, además, una enfermedad que sufrió siendo niña dejara huella en su estatura (a diferencia de sus hermanos, todos altos y agraciados) y en su rostro hizo que estuviera predestinada a quedarse en casa cuidando a su madre (su padre había muerto cuando ella era muy joven) y bajo los despóticos designios de su hermano mayor, Jacob. Le negaron estudiar música, a pesar de que tenía una voz deliciosa, y cualquier otra formación que pudiera animarla a pensar que podía haber una vida más allá de las paredes de la casa familiar.

[mosaic]

[/mosaic]

Caroline tenía una gran devoción por su hermano William, que se había trasladado a Inglaterra (la dinastía reinante en las islas provenía de Hannover), y se aferraba a la idea de que algún día volvería a por ella para hacer soportables los ninguneos y humillaciones del día a día. Finalmente, su «querido hermano» volvió a Alemania y logró llevársela consigo. Allí llegó a actuar cantando para las élites de Bath, pero solo cuando su hermano la dirigía. Y lo más importante, cuando William descubrió el mundo de la astronomía y decidió dedicar cada vez más tiempo a ella, Caroline se convirtió en su fiel escudera y ayudante en las observaciones nocturnas, y la que se encargaba de la intendencia y el mantenimiento de la casa.

Conforme la fama de Herschel iba aumentando, gracias a la protección personal que Jorge III tomaría de su trabajo, Caroline fue absorbiendo más conocimientos de la labor de un astrónomo. Y cuando finalmente William contrajo matrimonio, tardíamente, con una joven viuda de buena posición, tuvo que enfrentar el hecho de ser desplazada en su condición de figura femenina de la casa y decidió volcarse en su propia labor como astrónoma.

Por entonces, ya gozaba de cierto reconocimiento porque había descubierto un cometa, pero ese sería solo el primero de ocho, y ayudó a completar muchos de los trabajos de su hermano sobre estrellas dobles y mecánica celeste. Fue la primera mujer que logró vivir de forma profesional de la astronomía y para cuando, con motivo del fallecimiento de su hermano, decidió regresar a Hannover, ya era toda una eminencia que se carteaba con los principales astrónomos mundiales.

Caroline también tuvo una intervención crucial en el caso del ‘Gran Descubrimiento (para otros, Gran Bulo) de la Luna’: en 1835, el diario norteamericano The New York Sun publicó varios artículos, a cada cual más fantasioso, en los que se aseguraba que John Herschel, desde el observatorio de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, había hecho una serie de sensacionales descubrimientos que demostraban que la luna estaba habitada. Y desde luego, no por cualquier clase de criaturas: la nómina incluía castores gigantes, unicornios, bisontes con un solo cuerno, vegetaciones selváticas y, como remate, una especie de humanoides con alas de murciélago capaces de desplazarse por nuestro satélite con total tranquilidad.

Es curioso cómo, en una era absolutamente analógica, el Gran Bulo de la Luna siguió las mismas pautas de los engaños que hoy en día recorren internet día sí, día también. Numerosos diarios comenzaron a reproducir las afirmaciones del Sun, hasta tal punto que no pasó demasiado tiempo hasta que las noticias de los presuntos descubrimientos de Herschel cruzaron el océano e infestaron la prensa europea. Fue en uno de esos diarios en los que Caroline, que ya había vuelto a Alemania, supo de las locuras que se estaban diciendo sobre el trabajo de su sobrino, a quien advirtió de lo que sucedía, aunque Margaret, su esposa, prefirió tomárselo con humor: «Toda la descripción está tan bien acabada, con detalles minuciosos del trabajo […] que no se puede culpar a los neoyorquinos por habérselo creído, tal y como hicieron durante cuarenta y ocho horas. Solo es una pena que no sea verdad, pero si los nietos avanzan a grandes pasos como han hecho los abuelos, se pueden conseguir cosas igual de prodigiosas».

Caroline Herschel murió en 1848. Tenía 97 años. Para entonces, su sobrino ya había vuelto a Inglaterra. Richard Holmes, en su deslumbrante libro La edad de los prodigios (Turner, 2012), relata cómo John había desmontado el gran telescopio de doce metros que había construido su padre en Slough y que tantas maravillas había incorporado al conocimiento científico.

Aquello, que podía muy bien haber sido algo triste, de fin de época, tuvo sin embargo un remate optimista y lleno de agradecimiento. Herschel recordó cómo, cuando el telescopio aún estaba construyéndose, el mismo rey Jorge III (que luego se volvería loco), acompañado de la reina Carlota y toda la familia real, asistieron a una fiesta en la que los invitados terminaron pasando en fila, bailando divertidos, por el interior del tubo (de hecho, el propio rey, que veía renuente al obispo de Canterbury para que se uniera al baile, le dio la mano diciéndole: «Venga, mi señor obispo, le enseñaré el camino del cielo»).

Cincuenta y tres años después, el Año Nuevo de 1840, John Herschel volvió a pedir a todos sus invitados que desfilaran por el interior del tubo. Y para despedir a tan maravilloso instrumento, compuso una Elegía por el viejo doce metros, cantada quizá bajo la luz de los fantasmas del firmamento, y que decía:

Nos sentamos en el viejo tubo del telescopio

y las sombras del pasado revolotean en torno.

Cantamos su réquiem con gritos y alboroto,

mientras el Año Viejo se va y el Nuevo viene.

Con alegría, con alegría, cantemos todos,

y hagamos que el Viejo Telescopio vibre y resume.

La mayor obra de Herschel está en Madrid

Muy poca gente sabe que el mayor telescopio fabricado por encargo de William Herschel está en Madrid, en el Real Observatorio del parque del Retiro. Carlos IV no quiso ser menos que sus colegas europeos, que se jactaban de haber pedido para sus instituciones aparatos construidos por el genio anglogermano, y así le encargó uno con un tubo de 60 centímetros de diámetro. La construcción fue tan complicada que se demoró entre 1796 y 1802, y para supervisar los trabajos fue enviado el marino José de Mendoza y Ríos, quien se dedicó a dibujar planos a mano alzada que luego cobrarían una importancia decisiva.

El viaje del aparato, que ocupó 52 cajas y tuvo que hacer un primer trayecto en barco hasta Bilbao y después llevado a lomos de mulas hasta Madrid, es de los que merecerían una novela: la imagen de esa muestra de altísima tecnología atravesando los campos de un país que se asomaba a uno de los períodos más oscuros de su historia es profundamente sugestiva. Finalmente, el telescopio fue montado en 1804, pero su período de servicio fue breve: tras el estallido de la Guerra de la Independencia, el observatorio fue ocupado por los franceses, y las maderas de la estructura del telescopio, utilizadas para alimentar las hogueras con las que se calentaban.

Los restos del telescopio, incluido su valiosísimo espejo, permanecieron olvidados, pues nadie sabía cómo tenía que montarse. Afortunadamente, en 1931 volvieron a aparecer los planos de José de Mendoza, que habían sido salvaguardados hasta entonces en la casa de un particular. No sería hasta 2001 cuando finalmente se reconstruyó en los astilleros de Bermeo (Vizcaya), único lugar donde sabían cómo tratar la madera con las técnicas de aquella época. En 2004 fue enviado de nuevo a Madrid, en una reedición de su viaje primigenio. En 2010, por fin, pudo verse de nuevo en su emplazamiento original y hoy es uno de los tesoros ocultos que guarda la ciudad.