Puede que muchas personas hayan tenido su trabajo entre las manos sin saberlo: las barajas Fournier han sido muy populares durante muchas décadas. Las clásicas, que se encontraban en muchos lugares, y detrás de las cuales estaba el trabajo de muchas mujeres, las obreras especializadas conocidas como naiperas.

Cuando en julio de 1925 la Real Academia Española publicó una actualización de su diccionario, incluyó el término naipera. «En Álava, mujer que trabaja en la fabricación de naipes», recogía entonces el diario El Sol. La introducción de la palabra en el diccionario demostraba que estas mujeres tenían una identidad propia y única y un trabajo totalmente especializado, pero lo cierto es que su historia no empezó en los años 20. Viene de antes.

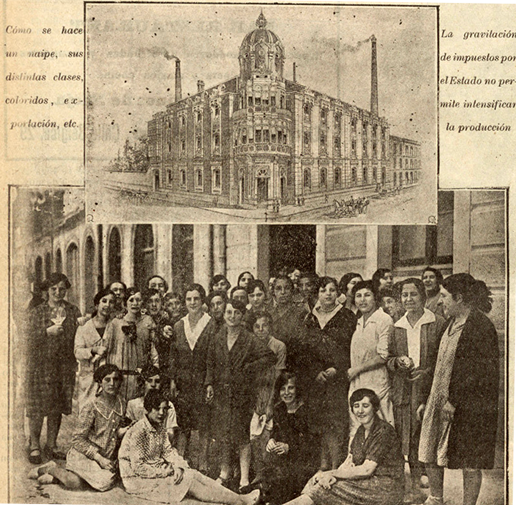

La historia de la fábrica Fournier se remonta más allá de 150 años. Heraclio Fournier empezó con su empresa de impresión en Vitoria, primero contando con la ayuda de su mujer y luego contratando a mujeres en su imprenta, que se convirtió en una de las primeras grandes fábricas de la ciudad.

«Desde el principio sabemos que había mano de obra femenina, empezando por la propia mujer de Heraclio Fournier», explica Edurne Martín, técnica del Museo Bibat–Fournier de Naipes de Vitoria. En los primeros presupuestos que Fournier realizaba ya se especificaba cuánto iba a costar la mano de obra de las mujeres que trabajaban en las diferentes fases de creación de cartas. Las llamaban «las chicas, las operarias y las obreras», señala Martín.

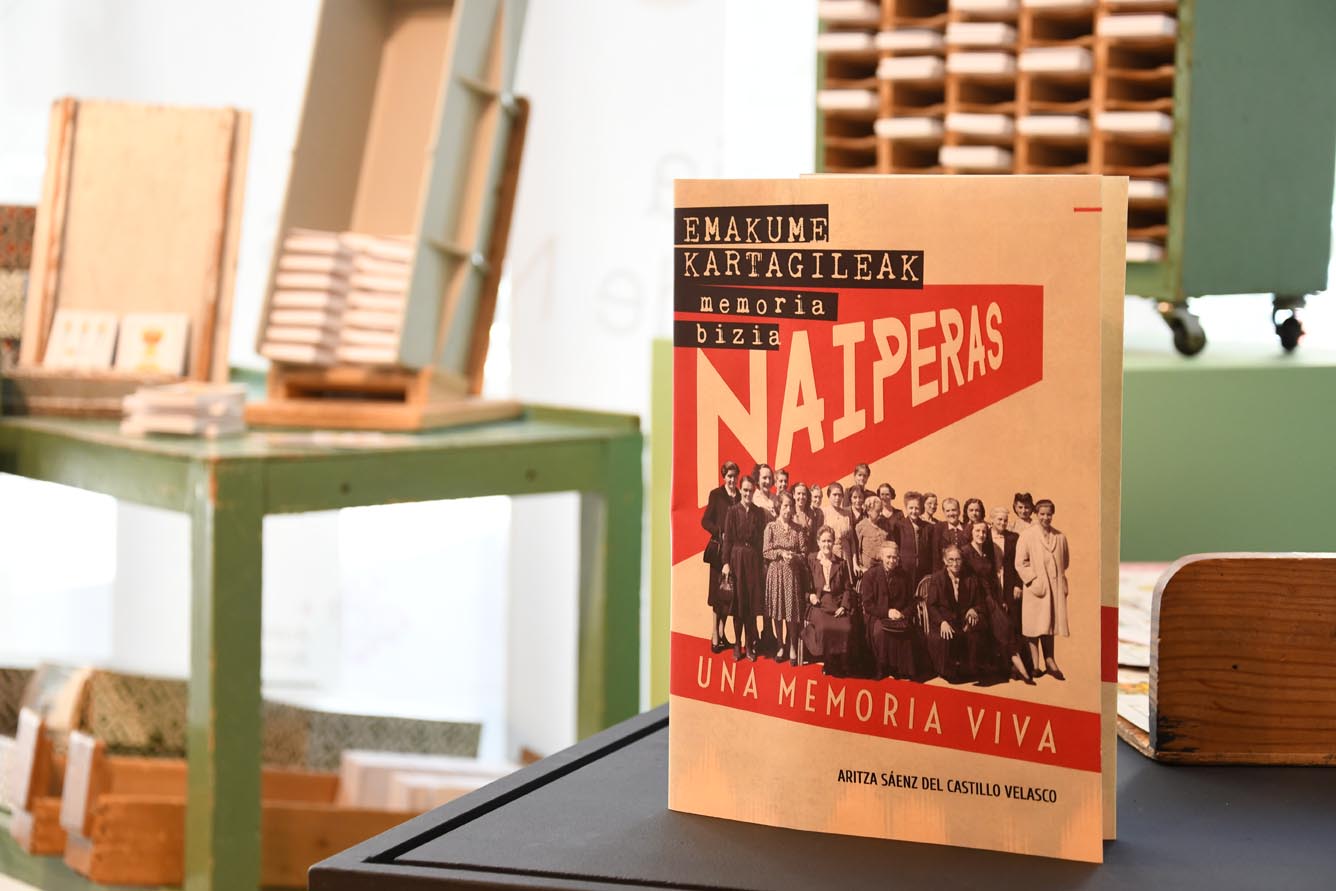

El Museo Bibat–Fournier de Naipes ha acogido recientemente una exposición temporal sobre la historia de estas naiperas que ha ayudado a volver a poner el foco sobre la trayectoria de estas profesionales y a visibilizar su trabajo. «Nos parecía que había que reconocer el papel de las mujeres que habían estado trabajando en la fábrica tantos años», apunta Edurne Martín.

«La verdad es que sí ha tenido muy buena acogida», señala cuando le preguntamos por la recepción entre los visitantes del museo. Para algunos ha sido la manera de recordar el trabajo que desempeñaban sus madres o sus abuelas. Para otros, una vía para descubrir la trayectoria de estas mujeres obreras. «Para muchos también ha sido un descubrimiento», concede Edurne Martín, porque desconocían que las mujeres habían sido la mayoría del personal de la fábrica de naipes. Lo fueron durante más de un siglo.

ASÍ TRABAJABA UNA NAIPERA

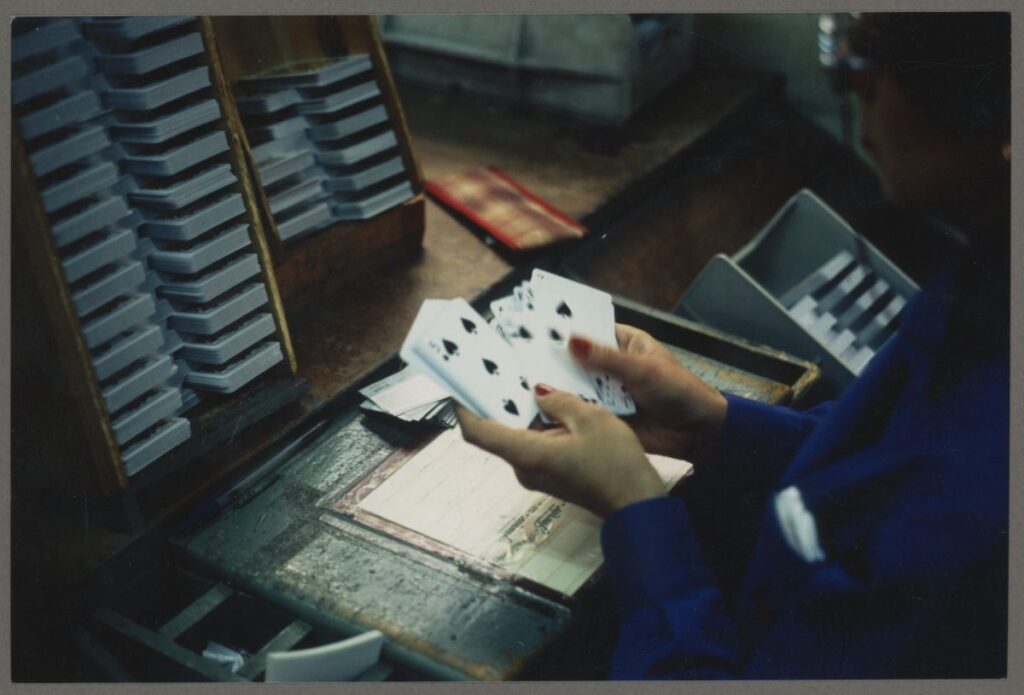

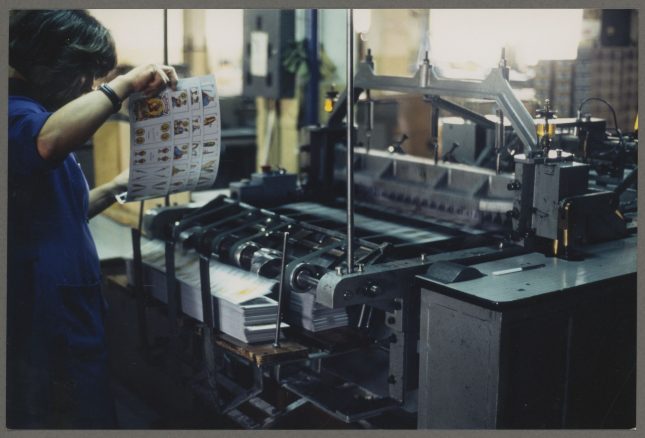

En todo el proceso de fabricación de las cartas estaban presentes las obreras. Eran ellas las que llevaban los pliegues a secar, las que los cortaban, las que les daban el acabado o las que controlaban que los naipes saliesen de la fábrica cumpliendo los estándares esperados. Puede que lo del control de calidad nos suene a muy moderno, pero en la fábrica de naipes de Fournier era ya uno de los ganchos de venta hace un siglo.

«En esta empresa, uno de los signos de calidad era la revisión de las cartas», explica Aritza Sáenz del Castillo, profesor en la Universidad del País Vasco y autor de la investigación La historia de las naiperas de Heraclio Fournier. Expresión de una memoria viva, de la que parte la exposición. «Las mujeres eran las que se encargaban de ello», indica.

Todos los clichés de la época sobre las diferentes habilidades que eran más femeninas —más atención al detalle, capacidad de movimientos más delicados, etc.— se convirtieron en la clave que llevó a que las mujeres fuesen preferidas para trabajar en la fábrica de naipes y para crear esas barajas. Los hombres eran la minoría, operando la maquinaria, y las mujeres la mayoría del personal, haciendo todas las demás operaciones.

Aun así, y por mucho que las trabajadoras fuesen esa mayoría, no había igualdad de salarios, algo que llegó hasta la recta final del siglo XX. «Estas cualificaciones no se pagaban. Las mujeres cobraban menos que los hombres», indica Sáenz del Castillo. Lo hacían hace 100 años y lo hacían aún en los años 70, cuando las naiperas empezaron a reclamar que se equiparasen los salarios entre hombres y mujeres dentro de la fábrica. «Un peón de entrada masculino llegaba a cobrar como una especialista con una trayectoria de 10 a 15 años», cuenta, y eso que ella hacía un trabajo especializado y él no.

La fábrica se escudaba en la ciencia para pagar menos a las mujeres y usaba teorías sobre el esfuerzo físico asociado a cada tipo de trabajo que le «daban un carácter de objetividad» a la discriminación salarial.

CÓMO SE HACÍA UNA NAIPERA

Las naiperas no solo eran claves en todos los procesos de creación de las barajas de cartas, sino que además su trabajo —a diferencia de otros trabajos obreros femeninos contemporáneos a ellas— tenía cierta consideración social. Estaba bien visto ser una naipera y era una ocupación deseable.

En general, el trabajo obrero femenino no estaba en el pasado bien considerado, «pero estas mujeres tenían una consideración bastante importante», indica Sáenz del Castillo. Posiblemente, esto ocurría porque la empresa tenía una «política paternalista» con relación a sus empleadas y a cómo eran vistas fuera de su puesto de trabajo, lo que hacía que encajasen mejor con la moral de su época. «Se preocupaban por que no fuesen a los bailes, donde se temía que las mujeres pudiesen perder su virtud», apunta el investigador a modo de ejemplo.

Además, las propias naiperas —y la sociedad en la que se movían— consideraban que su trabajo era «más limpio» que otras tareas en las fábricas y por eso «más prestigioso» que el de otras mujeres obreras.

Para convertirse en naipera, las candidatas podían autoproponerse como trabajadoras, llegar al puesto gracias a familiares o conseguirlo gracias a una recomendación de un conocido o de alguien con una posición prestigiosa en Vitoria. «Esos lazos de sociabilidad eran muy importantes para ingresar en la fábrica», añade Sáenz del Castillo.

Una vez dentro de la fábrica, ser naipera se convertía en una parte de la identidad personal que no perderían hasta que se casasen (momento en el que tenían que dejar su puesto de trabajo: la empresa les daba una dote por su matrimonio).

Las naiperas eran la mayor cantidad de mujeres que trabajaban en la fábrica y en el mundo de las cartas, pero no las únicas. Aunque menos, las profesionales también fueron entrando en otras áreas. De hecho, Edurne Martín, del propio museo, explica que en sus planes de exposiciones temporales de cara al futuro tienen una «exposición pendiente que queremos dedicar a las mujeres ilustradoras que trabajaban para la fábrica Fournier, pero también de las mujeres que han contribuido en otros países a elaborar otros tipos de barajas».