La política es un poco como el fútbol: lo fácil es recordar las victorias épicas, las derrotas inexplicables, los tantos que se anotan contra pronóstico y las grandes meteduras de pata. Por recordarse se recuerdan hasta los fichajes de relumbrón que acaban pasando sin pena ni gloria por cada equipo.

Entre ambos mundos hay muchas similitudes. Por ejemplo, la forma en que las reglas condicionan el desarrollo del juego, y mucho. Basta ver lo que se dejaba sin sanción en tiempos de Maradona y compararlo con lo que se sanciona en tiempos de Vinicius: qué diferente sería el juego, y cuánto cambiaría el proceder de los jugadores.

Al hablar de leyes electorales, en España siempre viene a la cabeza el sistema (que no ley) d’Hont. Es un método de reparto pensado para favorecer a los partidos más grandes, y cuya adopción tenía sentido en los albores de la democracia: la cosa estaba tan revuelta que casi mejor evitar un Congreso ingobernable con decenas de formaciones, no sea cosa que hubiera tentaciones de volver atrás.

Por más que tuviera sentido, y sin entrar a debatir si sigue teniéndolo, es evidente que es un método que condiciona el resultado. Pero la cuestión es que, al contrario de lo que se suele pensar, no es ni el primer condicionante ni, quizá, el más relevante. De hecho, hay hasta siete dilemas previos hasta llegar ese.

PRIMER DILEMA: A QUIÉN SE PUEDE VOTAR

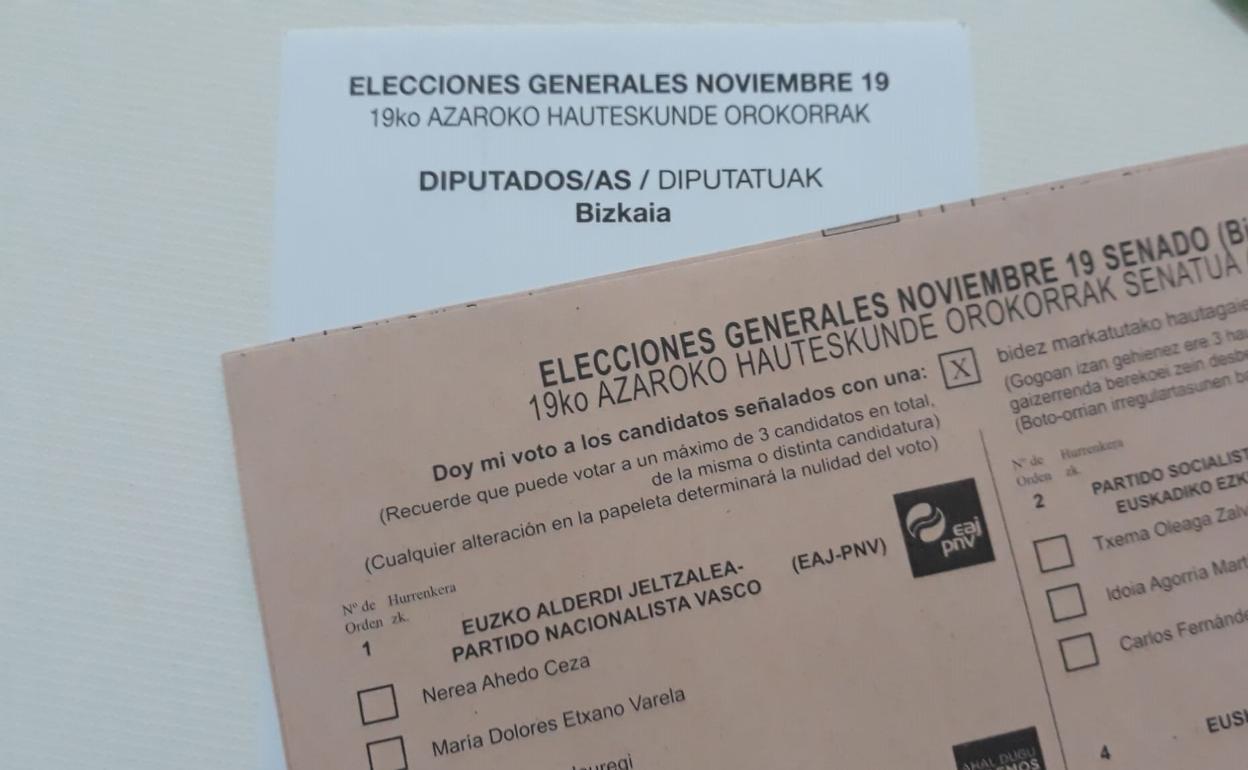

La nuestra es una democracia representativa, es decir, que votamos a un grupo de personas seleccionadas para que decidan en nuestro nombre. ¿Seleccionadas por quién? Por los partidos políticos en listas cerradas, hasta el punto de que se habla de una partitocracia porque, en realidad, son las formaciones las que deciden a quién podemos votar.

Solo hay unas elecciones en las que se permiten las listas más o menos abiertas, que son las del Senado, donde cada elector puede votar a distintos candidatos, incluso de candidaturas diferentes. Eso sí, de nuevo son los partidos los que deciden quiénes aparecen en la papeleta.

Con esa limitación inicial, esa democracia participativa opone al concepto de democracia directa, en la cual todos votan todo, y que es de difícil aplicación cuando hay que tomar muchas decisiones entre mucha gente. Un ejemplo que combina ambas partes sería el de Suiza, un país un tanto particular y muy dado a las consultas populares.

Pero esa parte de a quién se puede votar tiene otro condicionante previo, que es el marco legal que fija quién es elegible. En general, cualquier ciudadano español mayor de edad, sobre el que no pese sentencia judicial firme en sentido contrario, y que no se dedique a según qué cosas.

Así, un nutrido grupo de representantes de autoridades diversas no pueden ser candidatos, desde jueces o representantes del Poder Judicial pasando por militares, miembros de la Casa Real y demás. Los detalles, aquí.

Todo ello, cumpliendo unos requisitos administrativos controlados por la Junta Electoral, para que las candidaturas estén registradas y validadas en tiempo y forma, constituyendo organizaciones con un mínimo de representantes y demás. Ahora mismo hay casi 4.500 partidos registrados.

SEGUNDO DILEMA: QUIÉN PUEDE VOTAR

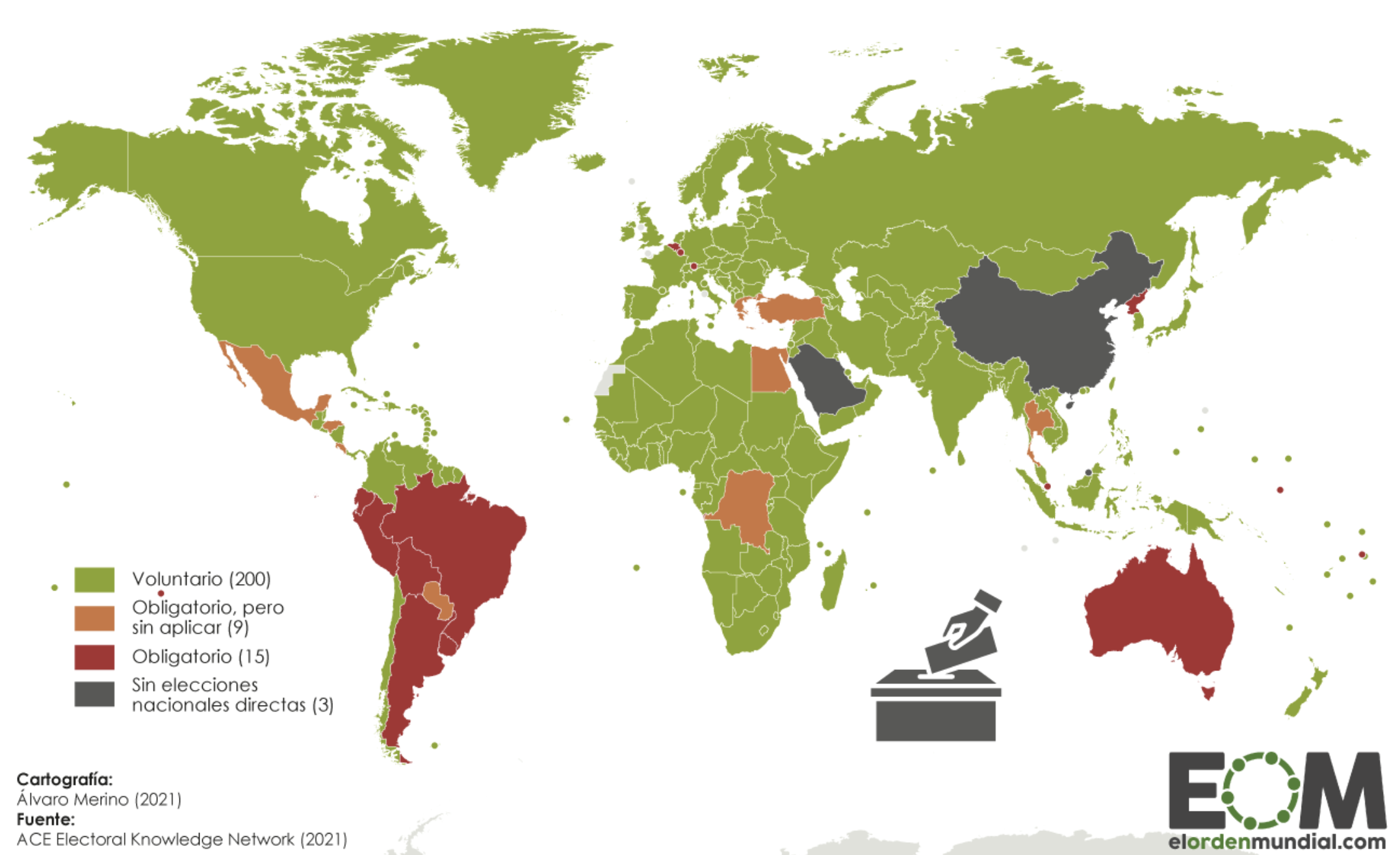

A estas alturas, las democracias homologadas suelen compartir rasgos básicos, como el sufragio universal, libre, directo y secreto. En el caso de nuestro país, además, es voluntario, se puede ejercer a partir de los 18 años, y se reserva para todos los ciudadanos españoles salvo, de nuevo, sobre los que pese una sentencia judicial firme en sentido contrario.

Lo de «en nuestro país» es porque en otros, como Brasil, el voto es obligatorio. Eso elimina de la ecuación la lógica de la abstención y, por tanto, la influencia de la movilización o desmovilización, activando una bolsa importante de votos no necesariamente afectos a las candidaturas. Sí puede haber, en función de cómo se vote, votos en blanco o nulos.

De nuevo, lo de «en nuestro país» va también porque en otros, como Austria o Grecia, el umbral es menor, lo cual influye en las políticas de los candidatos —igual las pensiones pesan tanto como las becas en el debate— y en el reparto del sufragio.

Volviendo a nuestro país, hay otros matices a tener en cuenta, como la existencia de distintos criterios para distintos procesos. En las elecciones, en general, también pueden votar con condiciones personas nacidas en otros países de la UE, pero en las municipales, en concreto, también pueden hacerlo extranjeros residentes de países tan diversos como Islandia, Corea o Cabo Verde. Aquí los detalles y condiciones.

La legislación ya no prevé más limitaciones, ni siquiera para personas con alguna discapacidad intelectual severa, cosa que sí se hacía hasta 2018. El problema, como apunta en este artículo Borja Adsuara, es que en muchas ocasiones el voto de esas personas lo deciden quienes les cuidan y no ellos.

Todos estos peros, sin embargo, no cambian lo de universal. En ese caso se opone al concepto de sufragio censitario, típico de sociedades anteriores, en las que el voto estaba reservado solo a algunas personas (hombres pero no mujeres, o blancos pero no negros, por poner dos ejemplos bien conocidos).

TERCER DILEMA: RONDAS DE VOTOS Y PUNTOS EXTRA

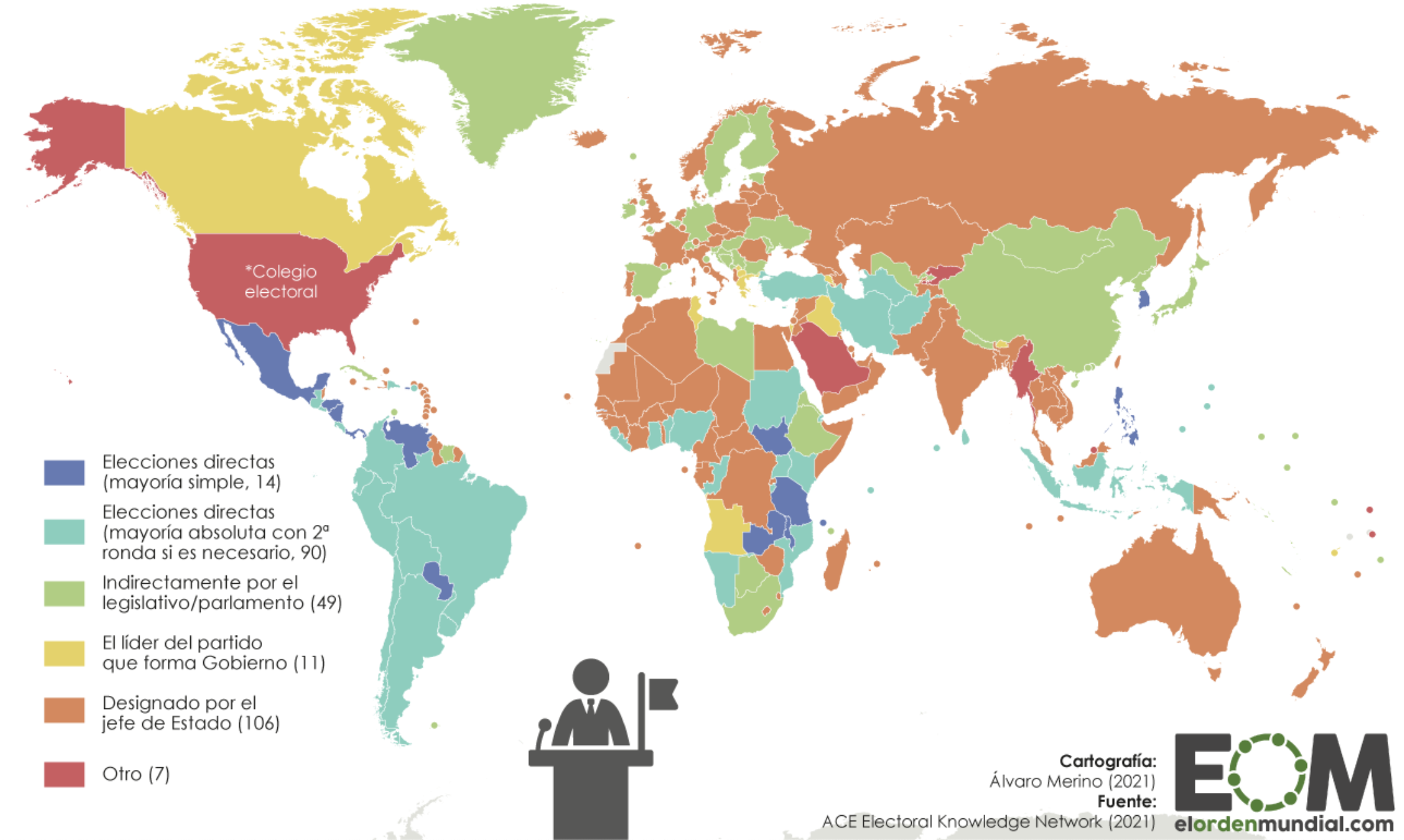

En nuestro país se vota una vez, sale lo que sale y se reparten escaños. En otros se fija un sistema de dos rondas, evitables en algunos si se da una mayoría absoluta a la primera, de forma que a la segunda solo concurren las dos formaciones más votadas. Es el caso de Francia o de Perú, por poner dos ejemplos.

Ese sistema, de nuevo, también condiciona: si hay muchos partidos se fomenta la existencia de pactos o, directamente, bloques, como sucede en Italia, pero si hay dos rondas todo acaba centrándose en dos formaciones gigantes que engullen el debate y la atención.

Hay otros casos, como el de Grecia, donde para romper posibles empates y evitar fragmentaciones, se da un aporte extra de escaños a la candidatura ganadora, lo que lleva a que la acción legislativa pueda desarrollarse sin tantos apuros —o resistencias—.

Pero no todos los ejemplos de aplicación de condicionantes diversos conducen a la política. Pongamos el caso de Eurovisión para aplicar todo lo explicado hasta aquí. Para empezar, y tomando la normativa de la última edición, habría un doble sistema: por un lado, una democracia en la que la ciudadanía vota —aunque con condiciones—; y por otro, una sofocracia en forma de jurado profesional.

Se trata un concepto introducido por Platón y malversado durante años, que aboga no por el voto de los sabios. Es una suerte de sufragio censitario extremo, en el que solo aquellos con formación suficiente podrían decidir sobre las políticas que gobernarían al resto. Y es exactamente el papel del jurado profesional: un voto cualificado para corregir o controlar la voluntad popular.

Pero ¿qué configura esa voluntad popular? Cualquier ciudadano del mundo que vote desde la app, llamando o enviando un SMS si está en algún país participante, o por internet si está fuera de él, con la limitación de 20 sufragios cada uno.

Es decir, que el voto aquí no es siquiera unitario y está fuertemente determinado por la capacidad económica del votante, y no tanto por la edad —basta con tener un móvil—. Aquí las normas. Es más, tiene otras limitaciones. Por su parte, el jurado se configura en cada país, nombrando a cinco expertos musicales a su discreción aleatoria. El voto de ambos bloques vale, de inicio, lo mismo.

¿Y qué votan exactamente? A un representante de cada país participante, que son 37 de inicio y 26 en la final. ¿Y quién elige al representante? En este caso, hay una combinación de sistemas, desde un concurso previo —como en España ahora con el Benidorm Fest—, que sería una aplicación extrema del sistema de varias rondas de votaciones; o bien por decisión unilateral de la delegación de cada país. Vaya, una suerte de partitocracia musical.

CUARTO DILEMA: CÓMO SE AGRUPAN LOS VOTOS

Una vez decidido quién puede votar, a qué se puede votar y cómo se vota, llega el momento de decidir cómo se cuentan los votos. Es lo que en política se denomina circunscripción, y es básicamente el área dentro de la cual se computan los sufragios.

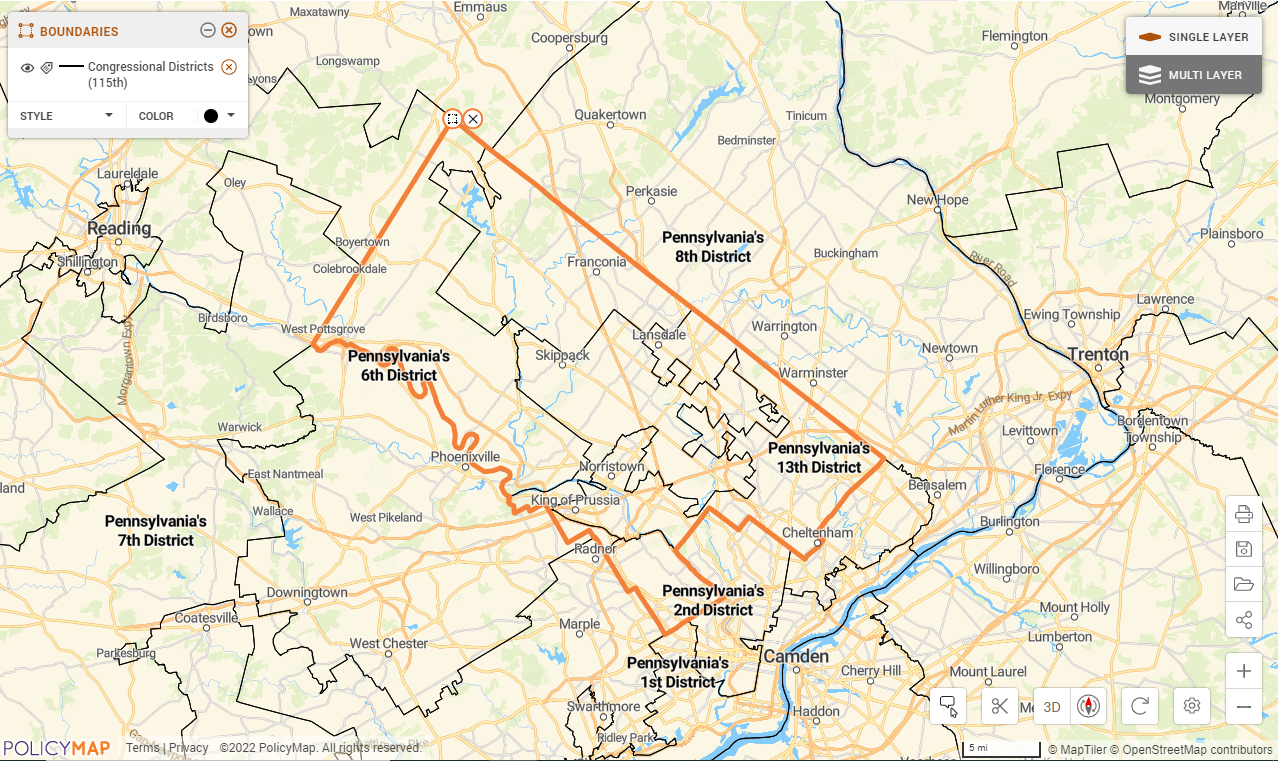

En cada país las normativas al respecto cambian, destacando el caso de EEUU, donde son los propios representantes políticos los que pueden variar la configuración de esas áreas geográficas. El gerrymandering, que así se denomina esta práctica, consiste en moldearlas a su interés, según los distintos distritos les sean o no favorables para dar más o menos valor a su voto.

En España la norma no es tan moldeable, pero sí cambia en función de las elecciones. En las europeas, por ejemplo, la circunscripción es única, de forma que todos los votos se computan juntos. En las generales, la circunscripción es provincial, de modo que cada provincia —más las ciudades autónomas, sumando 52— cuenta sus votos por separado. En las municipales, la circunscripción es el término municipal en cuestión. Hasta ahí todo sencillo.

En España la norma no es tan moldeable, pero sí cambia en función de las elecciones. En las europeas, por ejemplo, la circunscripción es única, de forma que todos los votos se computan juntos. En las generales, la circunscripción es provincial, de modo que cada provincia —más las ciudades autónomas, sumando 52— cuenta sus votos por separado. En las municipales, la circunscripción es el término municipal en cuestión. Hasta ahí todo sencillo.

El baile viene en el ámbito autonómico, donde si bien la norma es usar la provincia como circunscripción, existen algunas pequeñas excepciones. Es el caso de las autonomías insulares, en las que cada isla es una circunscripción electoral propia. Pero también es el de Asturias, que, pese a ser uniprovincial, tiene tres circunscripciones. Hasta 2015 Murcia, uniprovincial también, tenía cinco.

Eurovisión también sigue una lógica similar a la hora de computar el voto. Cada país participante emite dos packs de votos, uno del jurado y otro del público. Hay, además, un país adicional para recoger los votos del resto del mundo, de modo que hay 37 circunscripciones para el voto profesional y 38 para el popular.

QUINTO DILEMA: QUÉ VOTOS SE CUENTAN

Llegados a este punto, otro filtro más: en el sistema electoral español no se cuentan todos los votos. De hecho, solo se cuentan los que se emiten a unos pocos partidos, aquellos que superan una barrera de entrada determinada. Ese límite se fija sobre el total de votos válidos, es decir, aquellos que van a una candidatura o que son en blanco —hay quien va a votar y mete el sobre vacío como opción política—.

La única excepción hasta ahora era la de las elecciones europeas, que hacían el reparto directamente sobre todos los votos. Sin embargo, en las próximas, las de 2024, eso cambiará para algunos países, entre ellos España: tendrá que fijarse una barrera entre el 2% y el 5% para empezar a tener representación. En las generales la barrera es del 3%, común para todas las circunscripciones, mientras que para las municipales es del 5%. El lío, de nuevo, viene en las autonómicas.

La mayoría de las regiones tienen una barrera del 3% (a saber, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco), pero otro buen puñado son más exigentes y fijan en un 5% el requisito para optar a representación (Cantabria, Comunidad de Madrid, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla). Y aquí empiezan las excepciones.

Extremadura también pertenece a este último grupo de más exigentes, pero en su caso el requisito es algo más laxo: los partidos que se han presentado en sus dos provincias pueden tener representación también si el total de sus votos alcanza el 5% de los votos válidos de toda la región.

La Comunidad Valenciana también está en este grupo, pero su 5% no es como el resto, sino más exigente aún. Por un lado, el 5% debe darse no en una circunscripción, sino en el conjunto de la autonomía (en este caso, en las tres circunscripciones provinciales), y, además, aplicándose sobre votos válidos (a candidatura o en blanco) y nulos (es decir, aquellos que se efectúan pero de forma no computable; por ejemplo, rompiendo la papeleta, introduciendo más de una y otras variables más o menos creativas).

La última excepción es la de las Islas Canarias, que aplica también una doble opción: para tener representación el partido debe conseguir el 15% de los votos válidos una isla concreta o, en su defecto, el 4% del total autonómico.

En Eurovisión no hay barreras de entrada, pero sí un límite diferente: ningún país puede emitir votos a favor de su propia propuesta, ni por parte del jurado ni por parte del voto popular. No como en las elecciones, en las que, como el voto es secreto, eso no se puede controlar.

SEXTO DILEMA: CÓMO CONVERTIR VOTOS EN REPRESENTANTES

Dividir el voto en circunscripciones persigue asegurar representación de cada zona más allá de cuánta gente viva en ella. Lo evidente es que el peso de las regiones varíe en función de la población, pero es inevitable que se produzcan distorsiones. Dicho de otra forma, siempre habrá zonas en las que los votos valen más que en otras.

El caso más sencillo es, de nuevo, el de las elecciones europeas, donde hay circunscripción única… precisamente porque cada país es una circunscripción en sí mismo. En las últimas elecciones España eligió 54 representantes.

En las generales, la Constitución fija, en su artículo 68, que el número de diputados será de entre 300 y 400, algo que la ley electoral fija en 350. El reparto es sencillo: se reparte un mínimo de dos diputados por circunscripción, salvo las ciudades autónomas, que tienen un mínimo de uno. Los 248 restantes se reparten en función de la población, y se publica la cifra concreta con cada decreto de convocatoria electoral en función del último censo. Este es el reparto de escaños para las generales de este mes de julio.

El reparto en las municipales también está bastante tasado, con un número de concejales concreto para poblaciones de menos de 100.000 habitantes fijado en el artículo 179 de la ley electoral. Para poblaciones mayores se añade uno más por cada 100.000 o fracción. En caso de que el resultado dé un número par, se añade otro más para evitar posibles empates en el Pleno municipal.

Y luego están las autonómicas, que deciden de forma unilateral cuántos representantes conforman su Cámara. Por eso Castilla-La Mancha pudo aprobar en 2014 reducir el número de diputados autonómicos, de 49 a 33. O por eso la Comunidad de Madrid y Cataluña tienen el mismo número de diputados, que, por cierto, son más que Andalucía aunque tenga más provincias, extensión y población.

SÉPTIMO DILEMA: EL RESULTADO

Solo después de todos los pasos anteriores, con sus limitaciones y distorsiones, es cuando se aplica un sistema de reparto u otro. En el caso de España, el método d’Hont para favorecer a los grandes partidos.

Es evidente, por tanto, que no es este sistema el que condiciona el proceso, sino también todo lo anterior. El hecho, por ejemplo, de que haya 11 circunscripciones que reparten uno, dos o tres escaños, dejando fuera la posibilidad de que haya más partidos en liza. O que repartan los mismos escaños provincias con distinta población, aunque similar, lo que hace que haya votos que sean más valiosos que otros. Y así un largo etcétera, con una casuística posible para cada filtro.

Pero ningún sistema está exento de límites y problemas. Obligar a votar termina con la abstención, pero puede generar votos de rechazo a candidaturas de protesta. Eliminar circunscripciones hace que las zonas menos pobladas se queden representación, con el desequilibrio que eso supone. Y así, un largo etcétera.

En el caso de Eurovisión, la conversión de votos a —en este caso— puntos está mucho más acotada, y no por eso se evitan los problemas. En cada uno de los dos packs, jurado y popular, los votos se suman por candidatura y se ordenan de mayor a menor. Cada país otorga 58 puntos para cada pack siguiendo un orden concreto: 12 puntos para el más votado, 10 para el segundo, 8 para el tercero y así sucesivamente uno menos hasta llegar al décimo, al que se le otorga un punto.

Es decir, los 37 países participantes conceden 58 puntos, repartidos en igual proporción y a un número concreto de diez países, primero según el jurado y después según los espectadores. Además, hay un país adicional que corresponde a la votación de los espectadores del resto del mundo —en este caso, sin jurado—.

Así las cosas, y dejando de un lado el fenómeno de que haya países que siempre apoyan a otros, el sistema electoral eurovisivo ofrece enormes distorsiones. La más evidente es la de la población, porque un país de 83,2 millones de habitantes como Alemania reparte los mismos puntos que un país de apenas medio millón como Malta, haciendo que los votos en el segundo sean mucho más valiosos que los del primero.

Con todo, una democracia universal, libre, directa y secreta es lo mínimo. El resto es cuestión de gustos, porque cada filtro tiene sus consecuencias. ¿Que las listas se elaboren tras primarias? ¿Que sean abiertas al votante? ¿Que haya circunscripciones? ¿Cómo se fijan? ¿Barrera de entrada? ¿Voto obligatorio u opcional? ¿Con limitaciones de edad, o alguna más? ¿Una ronda o varias? ¿Premiar las mayorías o no?

Una vez dirimido todo eso, ya podemos pensar en la forma de repartir escaños. Porque no, el método d’Hont no es el único, ni mucho menos el más proporcional. Para gustos, elecciones.