«He observado acciones eléctricas que parecían inexplicables. Aunque eran débiles e imprecisas, me dieron la profunda convicción y el presentimiento de que, en este globo, dentro de poco todos los seres humanos alzaremos como uno solo nuestros ojos al firmamento, con sentimientos de amor y reverencia, emocionados por la magnífica noticia: ‘¡Hermanos! Hemos recibido un mensaje de otro mundo, desconocido y remoto. Dice: uno… dos… tres».

En la navidad de 1900, la Cruz Roja estadounidense preguntó a un puñado de personalidades del momento cuál creían que sería el gran hallazgo que marcaría el siglo que por entonces comenzaba. El inventor e ingeniero Nikola Tesla, como puede leerse en las líneas anteriores, no tuvo ninguna duda: el siglo XX quedaría inmortalizado por ser aquel en el que la humanidad se enfrentaría a su mayor reto, el contacto con una civilización extraterrestre.

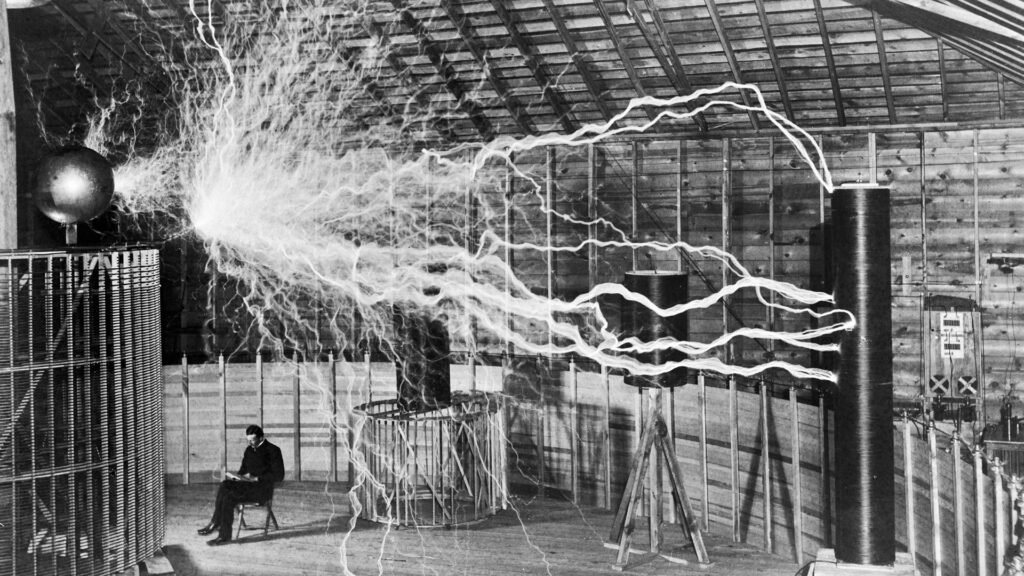

Esa afirmación, aun hoy en día, puede parecer una excentricidad, pero Tesla, en realidad, no hacía otra cosa que extrapolar lo que ya decía haber experimentado: durante una noche del verano de 1899, en el transcurso de sus investigaciones en Colorado Springs (inmortalizadas por Christopher Nolan en su cinta El truco final (The Prestige), su hipersensible antena recibió un mensaje en forma de tres impulsos regulares. Ante la ausencia (o eso creía él) de emisiones de radio artificiales en ese momento en el planeta, la explicación, aparentemente, sólo podía ser una: había captado una emisión de origen alienígena, seguramente marciana.

Cuando Tesla hizo el primer anuncio, a su regreso a Nueva York, lo único que recibió a cambio fue escepticismo y, de hecho, esto marcó el inicio de su declive, cuando pasó de ser el hombre del momento para convertirse, progresivamente, en la caricatura del científico loco con que llegó al final de sus días. Y sin embargo, siendo objetivos, aquella explicación no era una locura: desde que Schiaparelli había anunciado el supuesto descubrimiento de unos canales en Marte, que dio pie a que Percival Lowell produjera un cada vez más elaborado retrato en el que pintaba un planeta rojo lleno de cultivos, construcciones e inmensas obras de ingeniería, nadie discutía acerca de si nuestro vecino en el sistema solar estaba habitado: sólo el tiempo que tardaríamos en contactar con ellos.

Las burlas hacia Tesla son aún más incomprensibles si se tiene en cuenta que no fue, ni mucho menos, el único que hizo una afirmación semejante. Unos años después, su rival Guglielmo Marconi anunció exactamente lo mismo, pero en este caso nadie le acusó, al menos públicamente, de enajenado. También Camille Flammarion, el gran astrónomo francés, fue incluso más allá, sugiriendo que, en realidad, era muy posible que los espíritus que habitaban el más allá y los habitantes de otros planetas fueran en realidad la misma cosa. Y, para terminar de completar el cuadro, el mismísimo Thomas Alva Edison no tenía ningún reparo en incluir entre los trabajos en los que se encontraba inmerso un aparato que permitiría la comunicación con los muertos. En los tres casos, ninguno de ellos fue vilipendiado ni objeto de burlas.

Sin embargo, resulta imposible no preguntarse: ¿cómo era posible que nombres como esos, que estaban contribuyendo al cambio más rápido y profundo que haya vivido nuestra especie, pudieran abandonar la senda de la más estricta racionalidad y del método científico para realizar afirmaciones que, en nuestros días, pueden sonar disparatadas?

La respuesta más evidente es que, ante todo, los científicos son hijos de su tiempo. A pesar de las simplificaciones que en demasiadas ocasiones se han hecho de la historia, ni Copérnico ni Galileo, que apartaron definitivamente a la Tierra del centro del universo y, por tanto, pusieron el primer clavo en el ataúd de la idea del ser humano como objeto de predilección de un creador, tenían duda alguna de que, a pesar de todo, seguía habiendo un Dios al final de todo.

De la misma forma, cuando Edison quería contactar con los muertos, no hacía otra cosa que ser hijo de un tiempo en el que el espiritismo era ocupación de las clases privilegiadas e intelectuales, los médiums eran recibidos en los salones más exquisitos, y hasta el mismísimo sir Arthur Conan Doyle, padre de la encarnación máxima del racionalismo, Sherlock Holmes, caía de una forma casi patética en el engaño de creer que se había podido fotografiar unas hadas que aparecían en las instantáneas con un aspecto ridículamente victoriano.

Quizá el caso más representativo sea el de William Crookes. Crookes era un químico que había obtenido reconocimiento por el descubrimiento del talio y que participaba, como relata Philip Ball en El peligroso encanto de lo invisible (Turner), en la creencia bastante extendida de que la misteriosa transmisión inalámbrica de la electricidad mantenía inquietantes coincidencias con las formas de comunicación con las que, según los médiums, se manifestaban los espíritus.

Una afirmación que iba más allá de lo meramente teórico: Antonio Meucci, a quien muchos dan como verdadero inventor del teléfono, no tuvo ningún reparo en afirmar que se había adentrado en sus investigaciones persiguiendo el supuesto «magnetismo animal» pregonado por Franz Anton Mesmer y que servía a muchos estafadores para vender supuestas curaciones a través de la mera imposición de manos.

Pero Crookes fue, probablemente, quien se atrevió a ir más lejos, llegando a inventar el radiómetro y un tubo de descargas que, en un principio, estaban destinados a demostrar la existencia de energías casi indetectables y de un oscuro origen en el otro mundo. Pero lo paradójico fue que, más allá de esa intención, sus contribuciones fueron fundamentales para dar los pasos que terminaron trayendo los rayos X y, más adelante, los tubos de rayos catódicos que, unas décadas después, posibilitarían la televisión. Contra todo pronóstico, una búsqueda circunscrita a la superchería terminaría arrojando resultados bien reales. Otra cosa fue lo que ocurrió con el propio Crookes, que acabó sus días siendo estafado por varios médiums que lo utilizaron como un medio para legitimar sus sesiones trucadas.

De hecho, en esos mismos años, la ciencia oficial seguía manteniendo la existencia de una sustancia que llenaría el vacío y permitiría la transmisión de las ondas electromagnéticas. Esa sustancia, que nadie había detectado pero que nadie discutía, recibía el nombre de «éter», no por casualidad el mismo con el que los espiritistas se referían a su supuesto mundo ultraterreno. No fue hasta la teoría de la relatividad de Einstein que quedó claro que ese éter no era más que una simple convención, indemostrable por métodos científicos, lo que marcó la irrupción de una nueva e innovadora física.

De todas formas, lo que ocurrió de forma tan acelerada en el cambio del siglo XIX al XX fue, en realidad, algo que siempre estuvo presente en la historia de la ciencia. De hecho, cuanto más se retrocede y menos fijado está el método científico, es más fácil encontrar fronteras ambiguas entre las distintas actividades a las que se dedicaban los investigadores. Cuando la misma palabra «ciencia» no existía y sí otras como «filosofía natural», era la propia herramienta con la que la humanidad iría comprendiendo el mundo y el universo, lo que estaba aún por hacer.

Por eso, no es extraño que nombres fundamentales de la astronomía como Kepler o el propio Galileo, que habían avanzado en la comprensión de los mecanismos celestes, realizaran cartas astrológicas para los poderosos. En muchos casos, esa era, de hecho, la forma que tenían de mantenerse y poder dedicarse a sus otras investigaciones. Pero, para ellos, no había contradicción alguna: como la asunción de que era Dios quien movía los planetas, todo eso podía ser perfectamente compatible con sus atrevidas afirmaciones que iban desvelando las mecánicas celestes.

El ejemplo más extremo y significativo es, sin duda, el de Isaac Newton. Para muchos, es el paradigma del científico; de hecho, no son pocos los que afirman que es el más grande que nunca haya existido. Y de hecho, sus descubrimientos, cristalizados en sus famosas leyes, que permiten describir y entender cómo actúa la gravedad, por qué las cosas se caen al suelo al soltarlas o por qué no salimos disparados de la superficie de un globo que gira a más de 1.500 kilómetros por hora, se han convertido en un acervo común. Unas explicaciones sostenidas en fórmulas matemáticas, demostradas por pura lógica y, por la misma razón, inatacables: nadie las ha puesto en cuestión en los más de tres siglos que han pasado desde entonces.

Y sin embargo, Newton guardó durante dos décadas sus descubrimientos en un cajón, porque los consideraba insuficientes. En realidad, estaba sumido en la búsqueda del intrincado mecanismo que gobernaba la naturaleza, una búsqueda en la que no dudaba en utilizar la alquimia y el buceo en los libros sagrados. Estaba convencido de que el mundo entero respondía a un plan perfectamente orquestado por el Creador y que la Biblia era el verdadero lugar donde encontraría las leyes perpetuas del mundo. Dedicó veinte años a indagar en los textos del Antiguo Testamento (consideraba que el Nuevo era una falsificación herética), especialmente en los libros de los profetas como Daniel, y llegó a la conclusión de que el Apocalipsis resumía en su interior el devenir futuro del mundo, aunque sólo sería descifrable a posteriori, cuando esos hechos ocurrieran, como demostración definitiva del plan de Dios.

Llegó a afirmar que la batalla que antecedería el Juicio Final, el Armagedón, no ocurriría antes de 2060, frente a los coetáneos que decían que era inminente. Y mientras tanto, sus comparativamente escasas fórmulas matemáticas seguían durmiendo en el cajón, y quizá se hubiesen quedado así si, en 1687, sir Edmund Halley no le hubiese convencido de que las publicase, lo que finalmente hizo bajo el título de Philosophiæ naturalis principia mathematica, una de las obras más sublimes que haya creado nunca el hombre.

Una obra que, sin embargo, para Newton había ocupado sólo una pequeña parte de su vida útil. La mayor parte la había dedicado a perseguir quimeras como reconstruir el aspecto del Templo de Salomón o adentrarse en la sabiduría arcana que habrían logrado los egipcios y que habría desaparecido por la desidia y la barbarie. En su mente, todo formaba parte del mismo y único plan, y a todo se enfrentaba, al menos para él, con el mismo método exhaustivo, lleno de dudas, y que ponía en cuestión todo lo que se daba por sabido. Porque, si en la búsqueda del conocimiento es necesario, antes de nada, acertar con la pregunta correcta, en la historia de la ciencia han abundado muchas preguntas mal formuladas que han hecho a grandes mentes errar y perderse por lugares llenos de temores, esperanzas y creencias, nunca de saberes.