A Uruk se la considera la primera ciudad de la historia. Los excedentes producidos por la revolución agrícola que tuvo lugar en los márgenes del Tigris y el Eufrates unos 6000 años atrás propiciaron el primer asentamiento humano. Sus características coincidían con las que hoy consideramos propias de una civilización: un núcleo de población por encima de los 40.000 habitantes, organizado en una avanzada estructura social y económica y capaz de alumbrar algunos de los avances tecnológicos y culturales más relevantes, como la rueda o la escritura cuneiforme.

El modelo de ciudad de Uruk se expandiría a otras civilizaciones. Las polis griegas y las urbes romanas, entre otras, adoptaron algunos de sus patrones, como la distribución funcional del espacio urbano, que irían evolucionando en paralelo a la propia evolución de las ciudades. Ocurrió, por ejemplo, en la capital de Roma con la proliferación de los carros, que requirió de la construcción de una compleja red de infraestructuras viales que facilitaran el paso de las tropas y de las mercancías. Porque aunque hay quien pueda pensarlo, los atascos no son un invento moderno. Ya en tiempos de Julio César se tuvieron que tomar medidas restrictivas para rebajar el tránsito de vehículos por la ciudad durante las horas centrales del día.

La caída del Imperio romano y el sistema feudal que se impuso durante la Edad Media en Europa predispuso que los núcleos de población crecieran cerca de los castillos, fortalezas y muy frecuentemente también alrededor de la iglesia o monasterio. Una fórmula que trajo, entre otros resultados, los intrincados e irregulares trazados que caracterizaban a las urbes de aquellos tiempos, y que aún es constatable en los centros históricos de algunas ciudades. A su vez, las murallas, elemento imprescindible para la seguridad de la ciudad ante ataques foráneos, eran las que solían definir sus límites y condicionar también su crecimiento.

¿Cómo evolucionan las ciudades?

Además de factores políticos y religiosos, los económicos también fueron determinantes en el dibujo de aquellas ciudades. Las que se asentaron en puntos estratégicos de rutas comerciales serían las que más crecerían y en su fisionomía solían destacar las plazas, en las que desembocaban las calles y donde se desarrollaban los intercambios comerciales. Los gremios, por su parte, propiciaron el crecimiento de arrabales y barrios en las afueras de algunas urbes.

Entrada la modernidad, el asentamiento de las monarquías europeas establecería un nuevo orden político y social que quedaría reflejado en el paisaje y en el día a día de las ciudades. Los palacios fueron reemplazando a los castillos y alcázares, y con la artillería las murallas medievales quedaron obsoletas. En su lugar, algunas ciudades concibieron nuevas fórmulas para su defensa, como el caso de los denominados trazados estrella. Además de cambiar los antiguos muros rectos y altos por otros más bajos y con bastiones, en estas planificaciones las calles se organizaban de forma radial a partir de un núcleo central, en el que normalmente se asentaba la plaza o cuartel, para facilitar así el movimiento de las tropas. Con la evolución de las estrategias y las armas militares, este tipo de planificación quedaría en desuso, aunque muchos de esos trazados se mantienen en pie en ciudades como Palmanova (Italia) o Naarden (Países Bajos) para deleite de los turistas.

Y llegaron las ciudades modernas…

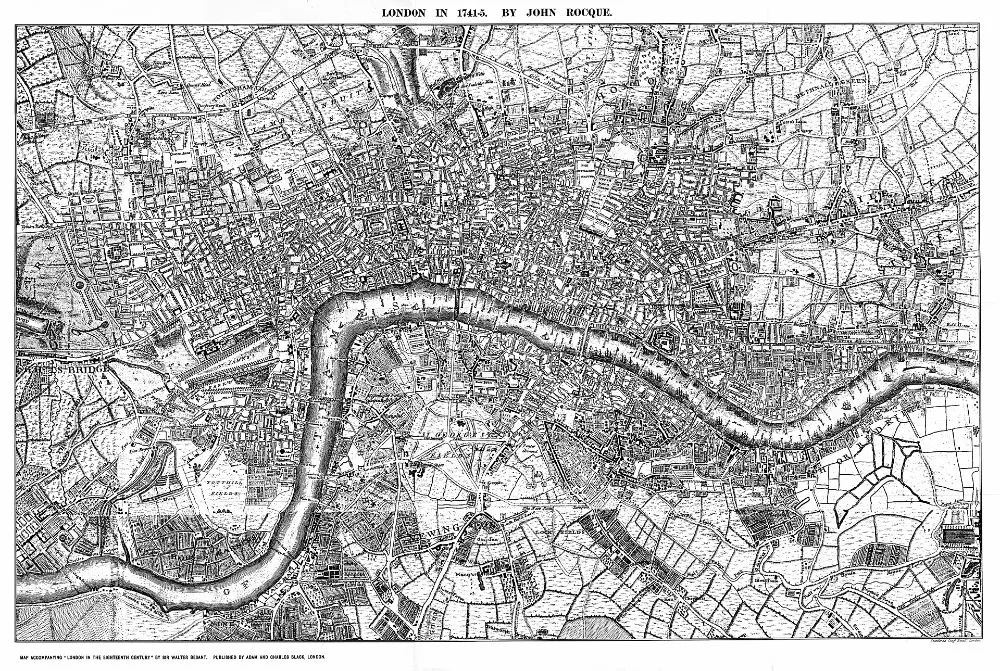

La Revolución Industrial es, probablemente, el gran antes y después de la historia de las ciudades. La población que de forma masiva abandonó el campo para buscarse la vida en las fábricas propició un crecimiento urbano sin precedentes. En menos de un siglo, ciudades como Londres vieron multiplicado por seis su número de habitantes. Mientras que los obreros se hacinaban en las infraviviendas de los barrios que rodeaban las fábricas, las clases más pudientes se refugiaban en zonas residenciales alejadas de los núcleos superpoblados.

A medida que las condiciones laborales mejoraban, también comenzaron a hacerlo las de las propias urbes. En la capital británica, por ejemplo, las sucesivas crisis sanitarias, epidemias de cólera o el conocido como Gran Hedor de 1858 impulsaron la mejora de la red de alcantarillado, uno de los puntos claves para el desarrollo del Londres moderno.

En París, la Reforma de Hausmann, bajo el mando de Napoleón III, transformó y modernizó la fisionomía de la ciudad. La demolición de las infraviviendas obreras expulsaría del centro de la ciudad a los más humildes en pro de una planificación en la que imperaban las grandes avenidas, los trazados regulares y los edificios con fachadas uniformadas. Una estructura que facilitaría la movilidad de los cada vez más frecuentes carruajes.

Ya en el siglo XX, las grandes urbes norteamericanas como Los Ángeles o Detroit se convertirían en paradigmas de ciudades pensadas para el uso y disfrute del automóvil. Su crecimiento horizontal, la red de autopistas urbanas o su escaso servicio de transporte público las convertía en urbes solo aptas para ciudadanos-conductores.

El coche eléctrico, ¿el nuevo hito?

En pleno siglo XXI, la irrupción de la movilidad eléctrica en las ciudades aventura un nuevo cambio de paradigma, empezando por las consecuencias medioambientales que supondrá la reducción o eliminación de los gases procedentes de los vehículos de combustión. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, la adopción masiva de coches eléctricos podría disminuir las emisiones globales de CO₂ en un 50 % para 2050. A esto habría que sumar la mejora en los niveles de contaminación acústica que traería como consecuencia la generalización de los silenciosos motores eléctricos.

Pero además de en términos de sostenibilidad, la irrupción del eléctrico trae consigo un cambio en el modelo energético de las urbes, al fomentar el desarrollo de redes eléctricas inteligentes y el uso de energías renovables en otras facetas relacionadas con la actividad de la ciudad.

También los efectos en la economía local pueden llegar a ser notables. Sin ir más lejos, con el cambio o la transformación de negocios como los tradicionales talleres mecánicos, algunos de los cuales podrían reciclarse o transformarse para dar servicio de mantenimiento de baterías o de gestión de software de los vehículos.

Como explica el arquitecto y comunicador Luis Lope de Toledo, la llegada del coche eléctrico no es solo una cuestión de sostenibilidad ambiental, sino de transformación urbana: «Vamos a liberar el espacio que hoy ocupan las estaciones de servicio, pero la gran pregunta es: ¿Qué haremos con él?».

En su opinión, estamos ante una oportunidad que las Administraciones deberían aprovechar convenientemente para evitar repetir con el EV los mismos errores que con los térmicos, sobre todo a la hora de compartir espacio con otras formas de locomoción y, muy en especial, los peatones.

Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido, Lope de Toledo se remite a Oslo: «La capital noruega lleva años apostando fuerte por el coche eléctrico, pero lo interesante no es solo cuántos circulan, sino cómo ha cambiado la ciudad gracias a ello. Han eliminado plazas de aparcamiento en el centro para dar más espacio a peatones y ciclistas, han convertido antiguas gasolineras en estaciones de carga integradas en el paisaje urbano y han incentivado el transporte público con tarifas reducidas para quienes combinan varios modos de movilidad. La clave no es solo el coche eléctrico en sí, sino qué se hace con el espacio qué se deja libre, y cómo se reconfigura la movilidad urbana».

Aunque el arquitecto considera osado considerar el coche eléctrico como una revolución urbana en sí misma («La llegada del coche eléctrico no transformará las ciudades de la misma forma en que lo hizo el automóvil a gasolina en el siglo XX o, antes de eso, los carruajes en las ciudades antiguas»), sí cree que la forma en la que decidamos emplear el espacio urbano como consecuencia de su implantación sí puede marcar una nueva era.

«Si seguimos usando el coche eléctrico igual que usamos el de combustión, el impacto será limitado. Pero si aprovechamos para repensar el modelo —menos coches privados, más movilidad compartida, más espacio para peatones y ciclistas—, sí podríamos estar ante un cambio profundo. El coche eléctrico es una herramienta, pero la verdadera evolución de la ciudad dependerá de cómo lo integremos en un modelo más sostenible y humano».

¿Preparado para la R5volución?

El dicho afirma que no hay evolución sin revolución. Renault 5 E-Tech eléctrico pretende precisamente eso: ponerse al frente de la R5evolución de la conducción eléctrica que está propiciando esta nueva etapa en la evolución urbana. Pincha aquí si quieres saber más.