En 1796, el médico y poeta Edward Jenner escuchó a una lechera de su pueblo decir que no iba a enfermar de viruela porque ya había pasado la viruela bovina. Así que inyectó pus de una vaca a un niño enfermo. Antes de que Jenner inventara la vacuna, en Inglaterra se había practicado la inoculación, una práctica turca que introdujo la viajera y escritora Mary Wortley Montagu.

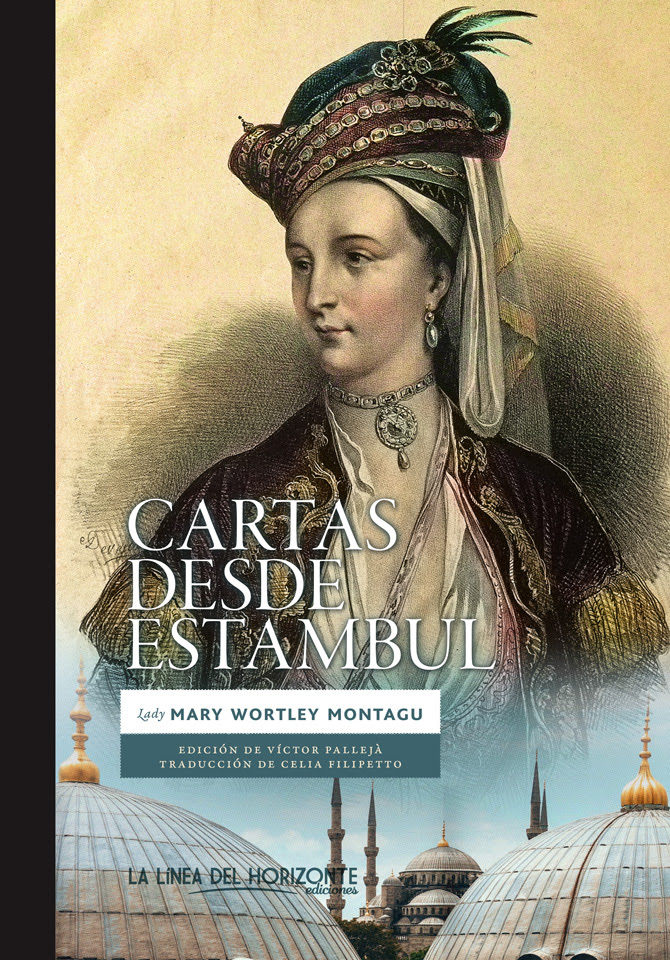

En 1716, Mary Wortley Montagu acompañó a su marido, Edward Wortley Montagu, a Constantinopla, donde fue enviado como embajador de Inglaterra. Aunque hablaba de una «aversión mortal» hacia la escritura, se dedicó a relatar en infinidad de cartas todo cuanto iba descubriendo. Su correspondencia se convirtió en un referente de la literatura viajera que ha reeditado La línea del horizonte en un volumen titulado Cartas desde Estambul. A través de sus cartas, comenzó a dar a conocer en Inglaterra la inoculación y advirtió de su intención de extender esta costumbre turca en Inglaterra para paliar la viruela.

Desde Constantinopla se dedicó a derribar mitos y prejuicios sobre una cultura cuyas peculiaridades habían llegado a su país cargadas de falacias escritas por viajeros —siempre hombres— que ni dedicaron el tiempo suficiente ni se relacionaron con los locales. Tampoco tuvieron acceso a los lugares que Montagu, como mujer y aristócrata, sí conoció desde dentro. Con una visión antropológica, desterró ideas tales como que aquel lugar olía mal o las falsedades sobre el Corán, que atribuía a sus odiados monjes griegos.

En el Imperio Otomano, «la zona más agradable del mundo», Montagu entendió casi todo cuanto vio. Más que justificarlo, tendió a compararlo con su propia cultura para no caer en el etnocentrismo, una ejercicio nada habitual en su época. Así lo hizo, especialmente, al escribir sobre las mujeres turcas. A pesar de que las inglesas cuestionaban la libertad de las turcas, estas podían comprar, vender y viajar sin permiso de sus maridos, algo que en Inglaterra no ocurrió hasta pasado un siglo.

«Cuando un marido se muestra inconstante, como a veces suele suceder, mantiene a su amante en una casa aparte y la visita con toda la discreción posible, tal como ocurre en tu caso», le dijo a una de sus amigas.

El velo le pareció un medio eficaz para favorecer el encuentro secreto de las mujeres con sus amantes. No vio la esclavitud diferente de la servidumbre, tan habitual en Inglaterra. Y el harén, que pudo conocer desde dentro antes que ninguna occidental, no le pareció distinto de la prostitución en su país.

Montagu, que de pequeña aprendió francés y latín sola, pronto dominó el turco. Halagó la filosofía de vida turca, llegando a cuestionar la propia: «Tiendo a opinar que poseen una idea acertada de la vida; ellos la dedican a la música, los jardines, el vino y las comidas delicadas, mientras que nosotros nos devanamos los sesos con conspiraciones políticas o estudiando alguna ciencia que jamás conseguiremos alcanzar o, si lo hacemos, no podremos persuadir a otros que le otorguen el mismo valor que nosotros le damos».

Lo que no le pareció tan bien, aunque lo aceptó, fue el hecho de que valorara a las mujeres en función de cuántos hijos llegaban a tener. Por eso, aunque el embarazo de su segundo hijo le pareció una «situación incómoda», le alegró saber que las turcas no la iban a juzgar por no seguir reproduciéndose. Lo escribió a una amiga, no sin ironía: «Sin embargo, me siento en cierto modo reconfortada por la gloria que de ello derivaré, y al reflexionar sobre el desdén que, de lo contrario, caería sobre mí».

La inoculación

En sus primeras cartas desde Adrianópolis, Montagu expuso con detalles el procedimiento por el que las ancianas turcas lograban que niños y jóvenes no murieran a causa de la viruela. Ella misma había sufrido viruela y había perdido a su hermano por una enfermedad que para entonces ya era devastadora en Inglaterra. Decía Voltaire, admirador de Montagu, que «al menos un 60% de la población estaba afectada por esta enfermedad y un 20% moría a causa de la misma».

En abril de 1718 escribió: «La viruela, tan fatal y generalizada entre nosotros, es aquí por completo inocua gracias a la invención del injerto, que es el término con que lo nombran. Hay un grupo de ancianas que se ocupan de hacer la operación. En el mes de septiembre, con la llegada del otoño, cuando disminuyen los grandes calores, la gente trata de enterarse si alguien de su familia tiene la intención de enfermar de viruela. […] Viene la anciana con una cáscara de nuez llena de pus de la mejor viruela y entonces pregunta a la gente qué venas desean que les abra. De inmediato, abre aquella que le es ofrecida con una aguja enorme —no produce más dolor que un simple rasguño— e introduce en la vena tanto veneno como cabe en la punta de su aguja y después venda la pequeña herida con una cáscara hueca y así, de esta manera, abre cuatro o cinco venas».

La viajera continúa su carta describiendo cómo los niños siguen jugando el resto del día, y cómo al octavo día aparecen las fiebres, que solo duran dos días. Por eso, dice estar dispuesta a probarla con su propio hijo pequeño, como posteriormente hizo. En esa misma carta, explica que cada año miles de personas se someten a esta operación y que es tan habitual que para ellos es casi una diversión.

Y su carta continúa: «Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla, y no dejaría de escribir a algunos de nuestros médicos para recomendarles el método, si supiera que alguno de ellos dispondrá de la virtud necesaria para destruir una porción tan considerable de sus ingresos por el bien de la humanidad». Sabía que no iba a ser fácil: «Quizás, si vivo para regresar, yo tenga el valor de batallar con ellos».

Desde muy joven, Montagu se relacionó con la aristocracia inglesa, aunque no tardó en aburrirse de una gente que poco le aportaba y con la que se sentía obligada a intercambiar visitas, regalos y sonrisas. Tal fue su necesidad de alejarse de ese entorno que pronto se acostumbró a Constantinopla y le resultó muy difícil regresar a Inglaterra. Allí no solo consiguió librarse de algunos compromisos, sino que se divirtió paseando todos los días bajo el velo, inadvertida.

Cuando regresó a Londres, en 1721, lady Montagu convenció a la princesa Carolina de Gales de las bondades de lo que ella llamaba injerto. Esta inoculó a sus hijos y extendió la tradición turca al resto de coronas europeas. Montagu, como ella misma previó, tuvo que enfrentarse al descrédito de la comunidad científica y de la iglesia, que tachó sus ideas de herejía musulmana. Entonces, Edward Jenner, «padre de la inmunología», aún no había nacido.

Años después, Mary volvió a dejar Inglaterra. Se marchó de la casa conyugal para pasar el invierno en el sur de Francia, alegando que lo hacía por cuestiones de salud. Lo que hizo, en realidad, fue escapar con un poeta italiano y e irse a vivir con él a Venecia. Aquella historia no resultó como ella había esperado y se dedicó a viajar por Europa de manera insaciable. Cuando recibió la noticia de la muerte de Wortley Montagu, que aún era su marido, regresó a Inglaterra.

Para Fernando Savater, lady Montagu fue «sin duda, la figura femenina más interesante de la primera mitad del siglo XVIII inglés». La mujer que deslumbró a Voltaire, a Ingres y a Juan Goytisolo fue pionera en la erradicación de una de las enfermedades más graves de la época «gracias al mecanismo de prevención de Jenner», que fue quien recibió todos los agradecimientos y recompensas. Se dijo que las últimas palabras de lady Montagu, en 1762, fueron: «Ha sido todo de lo más interesante».