A Guillermo López Linares le salían los píxeles por las orejas. Estaba harto, estresado, asfixiado entre las redes de Facebook y Twitter; entre los clics y los usuarios únicos. Era como un Houdini atrapado por cadenas digitales.

Este periodista llevaba años trabajando en prensa digital (Soitu.es, Verne…) hasta que, de pronto, sintió un cortocircuito. De lunes a viernes vivía entre móviles y ordenadores. Trabajaba para Univisión, en Miami, y cada día salía a ese lugar indómito llamado internet a cazar clics y alimentar a las insaciables redes sociales.

«Sufría una saturación digital», cuenta López Linares. «Siempre fui un early adopter y un defensor de la tecnología. Pero llegó un momento en que todo esto solo me producía ansiedad». Estaba empachado; como un Obelix que se ha caído en el fondo de un servidor.

Los fines de semana huía al campo. Apagaba el móvil y echaba a andar por los parques naturales de Estados Unidos. Era lo único que le quitaba la ansiedad. Y entre caminata y caminata fue esbozándose la idea que lo ha llevado a editar, junto a María Eugenia Redondo y Luis Torres, una revista para redescubrir la naturaleza y escapar de las nuevas ansiedades de la era digital.

Salvaje, en actual campaña de financiación colectiva, saldrá el próximo verano y se venderá por suscripción y en librerías. La revista, de periodicidad trimestral, tendrá 112 páginas y un suplemento infantil llamado Salvajito inspirado en un icono de la niñez de López Linares: el Manual de los jóvenes castores. «Para que los niños empiecen desde pequeños a interesarse por el campo».

UN CEREBRO INCAPAZ DE DIGERIR ESTE ATRACÓN DE INFORMACIÓN

Tanta notificación, tanta atención prestada a un mísero like y un comentario banal, tanto resplandor de pantalla y tan poca luz vista en el horizonte están provocando suficiente ansiedad para autoelectrocutarse.

«Tenemos una necesidad casi neuroquímica de desconectar», indica López Linares. Esa es una de las razones más viscerales, más de tripas, de crear una revista destinada a reconectar con la naturaleza.

«Estamos viviendo en una época hiperdesarrollada con el mismo cerebro que teníamos en el Paleolítico. Es el cerebro de alguien que vivía en la sabana africana. Ahí hay muy poca información y por eso los humanos estamos diseñados para recoger los máximos datos posibles. Un crujido de una rama o una huella en la arena eran una señal para huir o perseguir a una presa. Con ese cerebro tan ávido de información, un cerebro que nos recompensa con un chute de dopamina cuando tenemos un nuevo input informativo, de repente nos vemos viviendo en un mundo que está saturado de información».

El periodista explica que la civilización ha ido acumulando conocimiento, poco a poco, pero con internet la cantidad de información nos desborda.

«Antes veíamos noticias en horarios concretos: en los telediario de la mañana, del mediodía y de la noche; y leíamos el periódico en la media hora del café. Ahora estamos continuamente conectados a las noticias. Nos vibra el móvil para contarnos algo irrelevante, como un resultado de fútbol, y algo preocupante, como el estallido de una guerra. Pero para nuestro cerebro siempre es una alerta, y cada vez que siente la vibración, nos da ese chupito de dopamina».

«Estos avisos no son tan relevantes como eran en la sabana. Y hay muchísimos. Por eso acabamos el día exhaustos, como si hubiéramos corrido una maratón, aunque no nos hayamos movido de la silla ni del ordenador. Yo he llegado a decir: “Basta ya de Twitter”, he cerrado el ordenador y me he ido inmediatamente a abrir Twitter en el móvil. Es nuestro cerebro, que va en piloto automático buscando ese chupito de información y dopamina».

Dice el fundador de la revista Salvaje que en esta violenta escalada de información, muchas personas han tocado techo. «Lo que ahora piden es trabajar la otra parte del cerebro: las recompensas a largo plazo, las que no tienen que ver con la productividad, las relacionadas con no hacer nada, las que buscan el silencio… Y resulta que la naturaleza es rica es eso. El campo impone otro ritmo informativo. Nos da datos en la forma en la que nuestro cerebro está programado. Por eso en la naturaleza nos sentimos, al fin, en casa».

El periodista, licenciado en Ciencias Ambientales, piensa que está despertando un nueva cultura rural que surge de la sobredosis de información y el desgaste neuroquímico. No es solo una saturación mental; es algo físico, es cansancio. «La revista Salvaje surge de esta sensación. Es uno de nuestros mensajes clave: queremos que sueltes el móvil y te des cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Tenemos la atención secuestrada por el móvil».

Este rapto de la atención influye en la forma en la que una persona organiza su tiempo y su vida. El celular ha tirado los muros que antes separaban el hogar, el trabajo y el ocio.

«Antes la vida estaba estructurada en distintos espacios. En casa: “Atiendo a mi familia”. Al salir por la puerta, la puerta física, pasabas al entorno público. Entrabas en la oficina: “Atiendo a mis compañeros”. Ibas al bar: “Atiendo a mis amigos”. Ahora todo es lo mismo. En el móvil todo está mezclado: los memes que te manda tu amigo, el recado que te pide tu madre, un mail de trabajo y un gol del Barcelona. Es un ritmo insostenible».

López Linares considera que esta avalancha informativa hace que pensemos peor, que no podamos concentrarnos en una tarea más de 15 minutos, que nos informemos a salto de mata…

«Al ser todo tan superficial, estamos pensando mal y las ideas que surgen de este mejunje son las más reactivas. Nos quedamos con las noticias más exaltadas y las frases más indignantes porque son las que nos provocan una reacción. Volcamos nuestra atención a la parte reptiliana: a la de ataque y defensa; a lo que nos produce una emoción en esta lucha por la atención. Se están imponiendo las más agresivas. Y acabamos agotados mental y emocionalmente: no se puede estar indignado por todo, todo el rato», explica.

«Por eso creo que es importante recordar a la gente: “Hey, para. Hey, hay un sitio donde hay silencio (y es posible que incluso no haya cobertura); un sitio donde hay otro ritmo, donde puedes utilizar esa otra parte del cerebro: ese lugar es la naturaleza».

REVISTA ‘SALVAJE’: POR EL CAÑÓN DEL COLORADO

Guillermo López Linares vive entre el campo y el mar. Esta entrevista estaría en su hábitat si hubiéramos arrojado las preguntas al césped y hubiésemos colado las notas altas de las interrogaciones en el canto de los pájaros, pero no es posible. Lo más que podemos hacer es recurrir a la tecnología para conectar la brisa de Málaga con el asfalto de Madrid.

Ring, ring…

—Salvaje es una publicación con un planteamiento muy distinto a lo que hay en los quioscos sobre naturaleza. No es una revista especializada en deporte extremo, ni caza, ni ecología… Trae una visión nueva. ¿Cómo se forjó esta forma de entender la naturaleza?

—Cuando vivía en Estados Unidos y trabajaba en Univisión, le daba vueltas a varios temas. Llevaba años en grandes corporaciones y no me sentía muy a gusto porque ahí no puedes dar personalidad al producto al que te dedicas. A la vez, estaba muy saturado de lo digital: de ir a por el clic, de buscar engagement…

Para quitarnos el estrés empecé a viajar por parques naturales y ahí me di cuenta de que hay una diferencia muy grande entre la forma en la que los españoles y los estadounidenses nos relacionamos con la naturaleza. Allí van cientos de autobuses de jubilados a ver el Gran Cañón del Colorado, hay cientos de excursiones, alaban su naturaleza… En España no hay nada parecido.

No se trata Doñana como un lugar de ocio; solo le interesa a biólogos. Esa relación que tienen los estadounidenses con la naturaleza es la que tenemos aquí con la playa. No hace falta que seas un experto para visitarla; es un lugar al que vas por ocio, a disfrutar.

Esa forma de disfrutar la naturaleza provocó un «¡clic!» en la cabeza de López Linares: «Quiero contar esta sensación en la revista Salvaje. Quiero que la gente valore más estas excursiones porque son oxígeno puro para el cerebro. Quiero que se den cuenta de lo que tienen y no quiero hacerlo en medios digitales. Quiero un formato sin pantallas: una revista de papel de las de toda la vida».

[La tecnología centenaria del teléfono nos empieza a dar disgustos. La llamada se corta varias veces. Esto no pasaría si estuviéramos sentados en una roca, en lo alto de una montaña. Retomamos la llamada. Retomamos la conversación].

—¿Qué tipo de contenidos publicaréis en la revista Salvaje y qué enfoque queréis dar a los temas?

—Queremos hablar de la naturaleza para la gente que no suele salir a la naturaleza. Ya hay revistas para escaladores, ecologistas, cazadores… Son publicaciones para gente que ya sale al campo. Nosotros nos dirigimos a las personas que todavía no tienen afición por la naturaleza, para sacarles de sus rutinas y del enganche digital que tenemos todos. Hablaremos de todo lo que está ocurriendo fuera de las ciudades.

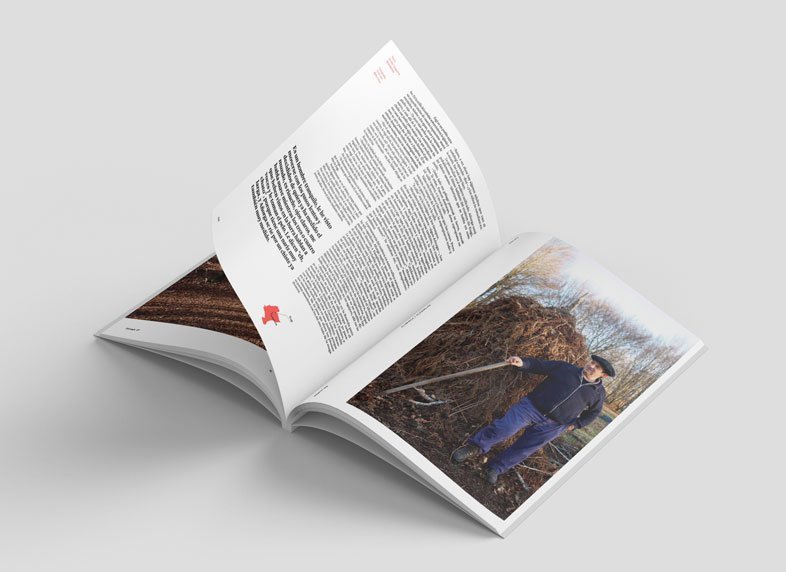

El fundador de esta publicación pone como ejemplo la artesanía, los parques naturales, la crianza en el entorno rural, el arte, los deportes, la influencia de la naturaleza en la salud, las leyendas, las tradiciones… «En cuanto empiezas a rascar un poco, te das cuenta de que la temática es infinita. A veces pensamos que el campo es un tractor y justo eso es lo que menos nos interesa contar».

LA INERCIA DE MIRAR EL CAMPO CON DESPRECIO

A López Linares le pesa la imagen que hay del campo. «En la ciudad existe un discurso despectivo sobre el campo», lamenta. «La vida allí es mucho más rica de lo que nos puede parecer, pero no forma parte de la narrativa del entorno rural». Pesan los relatos literarios, pesan las caricaturas, pesa un desprecio que empezó en la Revolución Industrial.

Ese es un motivo más por el que surgió la revista Salvaje: «Nace de una pregunta: ¿Por qué no hay autobuses de jubilados bajándose en Doñana? De ahí viene la reflexión: ¿Por qué no tenemos un sentimiento de orgullo de nuestra naturaleza, como les ocurre a los franceses o los estadounidenses?», se pregunta López Linares.

«Cuando en España se ha hablado del campo en obras maestras, como Los santos inocentes o La familia de Pascual Duarte, se ha reforzado esa imagen de la España profunda: la incultura, la pobreza, los señoritos aprovechándose de los siervos… Incluso autores con la sensibilidad de Delibes o Buñuel, cuando se han acercado al campo, han reflejado una realidad negativa. Eso era así entonces, pero ahora son distintos. Da igual: nos hemos quedado con aquella idea».

Ahí quiere atacar Salvaje: «Me parecía muy importante trabajar la parte del discurso. Porque es lo primero que hay que cambiar para revertir la tendencia a la despoblación». Dice el fundador de esta revista que, para que un joven se quede, lo primero que hay que modificar es el discurso. ¿Cómo no se va a ir a la ciudad si todos le dicen que ahí no hay futuro? «Es un asunto de relato, no solo de infraestructuras. Por eso elegí montar una empresa de construcción de relato».

—Habláis de una naturaleza amable para el urbanita. Porque la naturaleza de escalar montañas no le gusta a todo el mundo…

—Es España nadie se plantea comprarse una ropa especializada para ir a la playa y, sin embargo, para ir al campo, te dicen: «Es que no tengo calzado», «Es que no me gusta», y le preguntas: «¿Pero cuándo fue la última vez que fuiste al campo?» y te contestan: «Con ocho años hice una excursión».

Mucha gente se ha puesto una barrera: es para -istas (ciclistas, montañistas…) o para gente que sale a hacer algo concreto: coger setas, cazar… Parece que hay que tener un carné o un uniforme para ir al campo. Esa idea me dejaba loquísimo en Estados Unidos. Ahí ocurre lo contrario: te explican cómo pasear por los parques naturales de una manera sencillísima. Hay centros de información donde te dan mapas con rutas fáciles, rutas difíciles… Ves familias enteras con la abuela, con el hijo pequeño yendo por el Gran Cañón…

No solo un océano separa a Estados Unidos y España. En la forma de mirar su naturaleza los aleja un abismo. Allí presumen de ella; aquí se ve como un reino de paletos. «Cuando evocamos el campo, pensamos en Marianico el Corto o en los chistes de Lepe. No tenemos un referente español que nos haga sentir orgullosos como los americanos tienen el Gran Cañón del Colorado o los franceses, la Provenza».

No se valora que España cuenta con la mayor biodiversidad de la Unión Europea; ni siquiera se conoce el dato. «En vez de salir a conocer esta naturaleza, el culmen de la modernidad es irte al Taco Bell o a comerte un Whopper. Otros países se pondrían la medalla por mucho menos de la riqueza que tenemos en biodiversidad», lamenta el fundador de la revista Salvaje.

[Este cacharro nos está poniendo de los nervios. Del teléfono con cable pasamos al móvil. Pero la grabación se hace compleja. Optamos por la videoconferencia. Quitamos la cinta adhesiva que tapa la cámara y volvemos a hablar. No. No es posible. Vuelve a fallar. La cámara no funciona. Al menos, tenemos la voz. Seguimos].

—Ahora se habla mucho de la España despoblada. Da un poco de pavor que el tema se convierta en una simple moda informativa y acabe desgastado y banalizado. Es algo habitual en la trituradora informativa.

—La problemática existe y nos parece muy bien que se hable del tema. Pero nosotros queremos proponer soluciones. Que se explique por qué la gente no se quiere quedar a vivir en el campo, que se expliquen las consecuencias del abandono de la naturaleza… Hay un efecto muy claro de la despoblación relacionado con el cambio climático. Las temperaturas están aumentando y el agua está disminuyendo: esto provoca más incendios y si no hay nadie en los pueblos para cuidar los bosques y los campos, van a aumentar todavía más los incendios.

La revista Salvaje quiere provocar ganas de salir al campo y disfrutar de la naturaleza desde un enfoque optimista. Queremos proponer ideas y que hable de la gente que se está quedando y la que está volviendo.

Te puede interesar también:

¿Padeces un ‘trastorno por déficit de naturaleza’?

Los extraordinarios efectos que causa viajar a la naturaleza