Imagina esta escena: unas cucarachas corretean despreocupadas amontonándose unas encima de otras. Te das cuenta de que están encerradas, en una urna de metacrilato. Una mano, como de cirujano, cubierta con un guante de látex, selecciona una de ellas. La atrapa y se la lleva del grupo.

Con cuidado, la coloca en otra urna, más pequeña, solitaria. La cucaracha se mueve, con menos libertad que antes. Intenta trepar por la pared de su encierro pero resbala y no lo consigue. La mano vuelve a aparecer, misteriosa, llevando un spray consigo. Descarga un gas que cubre al insecto y que lo paraliza casi al instante. Cae dormida boca arriba.

La mano vuelve a aparecer, esta vez con un bisturí minúsculo. Practica unas incisiones precisas en el abdomen del pequeño animal. Apenas brotan dos gotitas de líquido que son devueltos al interior enseguida, colocando unos filamentos metálicos que se fijan al exoesqueleto. Le da la vuelta. Le arranca las alas. Coloca una especie de mochila que adhiere con cuidado al lomo. De la mochila salen dos hilillos que une a las antenas del bicho.

Al cabo de un rato, cuando se despierta, la cucaracha parece aturdida. Mueve las patas sin sentido, hasta que por fin las domina. Se da la vuelta y corretea sin rumbo, hasta que, de pronto, algo ocurre. Se detiene en seco, menos de un segundo, para luego caminar muy recta. Se mueve de forma robótica siguiendo un patrón que hay en el suelo. En otro sitio, quizá lejos, la extraña mano acciona unos mandos mientras observa por una pantalla.

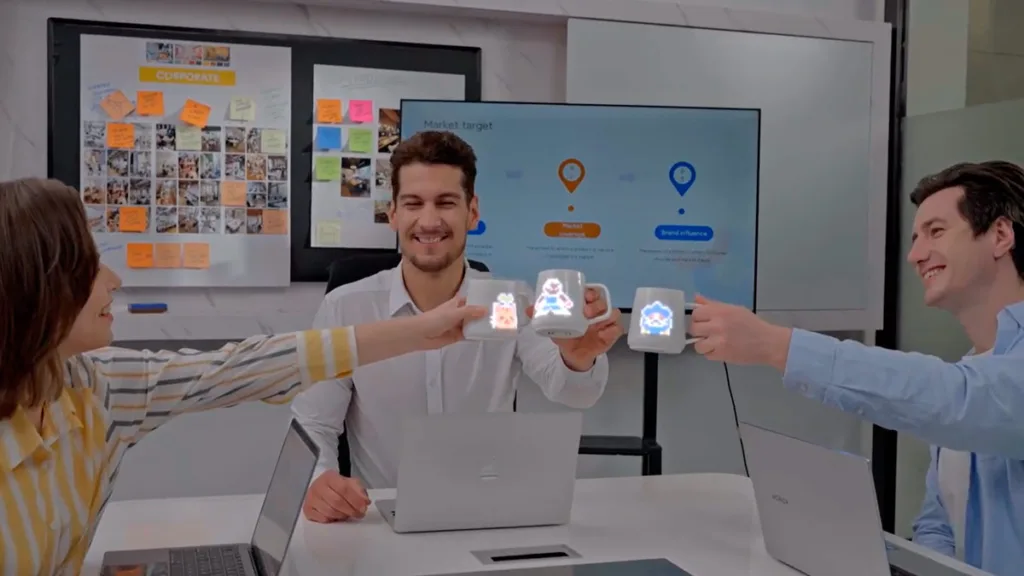

¿Qué es esto? ¿Ciencia ficción? ¿Una película? ¿Una novela de misterio? No. Es realidad. Tan real como está ocurriendo ahora, no muy lejos de la ciudad donde vives. Son los llamados Biobots, seres vivos a los que se les acoplan unos implantes electrónicos para poder controlarlos a distancia. Pequeños, baratos, discretos. Fáciles de manejar. Entran por cualquier rendija, se mueven sin ser detectados. Se les puede acoplar una cámara, un micrófono, distintos sensores. Son lo último en innovación cibernética, pero no son máquinas, sino animales.

Todo empezó en Japón, la patria de la robótica. Fue en el año 2006 cuando saltó la noticia: investigadores de la Universidad de Tokio, liderados por Isao Shimoyama, especialista en mecánica e informática, conseguían implantar a los insectos unas mochilas microelectrónicas con las que se les dirigía por control remoto. El método parecía sencillo. Los animales poseen dos antenas con las que detectar si hay obstáculos. Al aplicar una pequeña descarga creen que hay algo delante, con lo que actúan en consecuencia: girando. De esta forma se les puede guiar.

Las posibilidades del invento eran tantas que el gobierno nipón decidió invertir: 4,15 millones de euros en un proyecto de la Universidad de Tsukuba, un centro de reconocido prestigio por su equipo de investigación biológica. Las elegidas fueron las Periplaneta americana, una especie cuyos individuos son más fuertes y voluminosos, y capaces, por tanto, de llevar una mayor carga.

El problema era la duración. Las baterías que se pueden acoplar son pequeñas, por lo que no lograban durar mucho tiempo. Había que encontrar una fuente de energía alternativa, y la respuesta, una vez más, estaba en el interior de los bichos: dos enzimas, introducidos en su abdomen, se encargan de convertir los azúcares en corriente de electrones libres, que pasan a los aparatos eléctricos a través de unos cables. La cucaracha come, los alimentos pasan a su organismo, las enzimas que están en sus fluidos lo convierten en electricidad y arreglado. El robot biónico es además una pila.

“Las cucarachas de verdad tienen un sistema propio de locomoción e instinto de supervivencia”, dice uno de los investigadores, “huyen si sienten el peligro, por lo que son difíciles de atrapar o aplastar, algo muy útil en terrenos desconocidos”. Además, son más baratos: “construir un robot a esa escala resultaría tremendamente costoso”, asegura.

Las posibilidades son tantas como quiera nuestra imaginación. Para empezar, la más obvia: un “biobot” de este tipo puede introducirse sin problemas por donde nos parezca. Llevando consigo una cámara, un micrófono o cualquier sensor, se convertiría en el perfecto espía. O en un artilugio capaz de encontrar personas atrapadas entre los restos de un cataclismo, un derrumbamiento, un alud o una cueva. Podrían ser los instrumentos para la investigación en condiciones extremas, no sólo en sitios escondidos. La capacidad de estos animales de soportar niveles de radiación elevados podría, por ejemplo, ayudarnos a entender qué ocurre en zonas tras catástrofes nucleares.

Las posibilidades son muchas, pero, ¿qué pasa con el pobre animal? ¿No se plantea el dilema moral que implica hacer esto a un ser vivo? ¿No deberíamos pensarnos dos veces utilizar la naturaleza de esta forma? Claro que, bien pensado, no son más que cucarachas. ¿No?

Imagen de Wikimedia Commons reproducida bajo licencia CC.