Rocío Salazar, autora del cómic ¿Y si no me depilo más?, recuerda acompañar a su madre a realizarse una extraña operación. La esteticista colocaba una aguja electrificada sobre la piel del pecho de su madre. La punta metálica aplicaba una descarga dolorosa. El método se llama electrólisis y su objetivo es erradicar un producto de millones de años de evolución: el folículo.

La electrólisis se aplica en zonas localizadas donde el número de pelos es mínimo: el pezón, la barbilla, el labio superior… Salazar veía normal aquella acción abrasiva contra el cuerpo porque lo es: es común que haya pelos inmencionables.

La construcción de la destrucción capilar

El ser humano, desde sus primeros bostezos, deseó intervenir sobre su cuerpo. El hombre inventó dos cosas: su propia imperfección y la idea poder trabajar para alcanzar la perfección. Los motivos no son del todo rastreables. Probablemente primaba la urgencia por distinguirse de los animales.

Rebecca M. Herzig investigó la historia de la práctica en su libro Pluck. Historia de la depilación. Cuenta que es casi imposible determinar los inicios de la rasuración: «Hay evidencia de depilación en varias sociedades antiguas de distintos lugares del mundo: Egipto, India, América…», anota.

En el caso de los egipcios, la esquila se la imponían tanto hombres como mujeres. Las mujeres musulmanas y judías se depilaban mediante la técnica del hilo. En Grecia, era señal de alcurnia. Las romanas eliminaban el vello púbico desde la adolescencia con pinzas o con unas cremas denominadas dropax o philotrum, incluso había esclavos (los alipilarius) dedicados a depilar a las cortesanas de los prostíbulos.

El pelo lleva gran parte de la historia molestando. Los motivos de la rasuración variaban de una cultura a otra. «En algunas se impulsaba por ideas de limpieza, en otras, por normas de estatus social y rango o por objetivos estéticos», responde Herzig.

El proceso final que convirtió masivamente a las mujeres (sin distinción de clase o profesión) en Sísifos del vello corporal arrancó a principios del siglo XX. Herzig centró sus pesquisas en EEUU, el mayor productor de cánones estéticos de la historia. «Hubo un gran impulso por parte de los anunciantes, editores de revistas y médicos. Todos se reforzaron mutuamente», afirma.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la depilación total tomó impulso. La industria, desde entonces, trabajó en perfeccionar los métodos: depiladoras eléctricas, ceras frías y calientes, cremas abrasivas, decoloraciones, bombardeos láser…

Cientos de cerebros y de manos trabajando en mantener a raya la naturaleza humana. Cientos de clientas aceptando y celebrando esos avances y asumiendo una rutina dolorosa, soñando que duele menos cada vez.

Y, en paralelo, un perfeccionamiento literario y publicitario. Se sabe que piernas, ingles o axilas como pistas de patinaje son resultado de un proceso sufrido. Aun así los anuncios trabajan en ocultarlo: las maquinillas actúan siempre sobre pieles lisas. El mensaje no habla de eliminar el pelo, sino de algo imposible: negar su existencia previa. No logran convencer a nadie, pero sí consiguen algo más absurdo: que parezca conveniente o funcional fingir que nos lo creemos.

Y, de pronto, a principios del siglo XXI, surgió una revolución que parecía equiparar al hombre y a la mujer. No obstante, más que una esperanza, el movimiento certificaba la consumación de la condena folicular. No fue la liberación femenina, sino la inclusión del macho a través de una nueva idea de masculinidad: al hombre empezaron a acomplejarle sus matojos. «Los hombres cisgénero presentaron un nuevo mercado para la medicina estética», apunta Herzig.

Hubo que inventar otra virilidad y otra belleza para poder vender más productos de desplume. La belleza peluda pasó a concebirse como signo de bajeza, cutrerío, suciedad; cosa de vejestorios. La idea cuajó durante un tiempo. La palabra «metrosexualidad» desapareció y, con ella, se esfumaron las últimas connotaciones de frikismo que quedaban asociadas al cuidado masculino del cuerpo. Se instauró el canon, aunque con cierta laxitud: el hombre puede ser atractivo de formas más variadas que la mujer.

¿Por qué se buscó la igualdad en negativo? ¿Por qué el hombre se sumó a la siega y no fue la mujer la que se liberó?

Donde hay pelo hay porquería

Las normas de la belleza no suelen apuntalarse a sí mismas. Necesitan un apoyo que les confiera gravedad. Lo explica José Luis Moreno Pestaña, autor de La cara oscura del capital erótico: «Van siempre ligadas a normas e higiene. No se legitiman solo como belleza».

Higiene y estética se entremezclan y construyen, poco a poco, un sentimiento que se asemeja a una emoción básica: el pudor y su fantasma, el asco. «Las normas de pudor se van transformando e introducen imperativos acerca de lo que tiene que hacer cada individuo con partes específicas de su cuerpo», expresa el filósofo.

Pero no es una reacción natural: «Lo que para una persona da asco para otra forma parte de lo cotidiano: el pelo, los olores o partes del cuerpo que se muestran. Hay partes específicas del cuerpo con las que se considera que el individuo tiene una obligación de cuidado específico». Y varían con el tiempo. Las armas de la publicidad dirigen nuestra atención a determinadas parcelas de la anatomía.

Hay épocas de bíceps o de espaldas o de tetas; tiempos de muslos o de culos… Cada época dicta las variaciones del porcentaje de influencia que posee cada parte del cuerpo sobre la belleza total.

Hay un rasgo general: «Estamos en un tiempo de juvenalización, una buena parte de la elaboración estética del individuo consiste en quitarse rasgos de edad. Esto se potencia a partir de una idea ajena a la realidad: que el cuerpo se puede trabajar a voluntad. Esta idea no existía, se entendía que el cuerpo tiene su propia lógica», razona Pestaña.

La depilación es la batalla más inclemente y simbólica de la lucha contra el tiempo. Es el deseo de poseer para siempre una superficie de lactante. Antiguamente, la belleza era más plural. Pestaña recuerda a Aristóteles, que hablaba de la belleza de los hombres según las fases del ciclo de la vida.

Pero la sensibilidad humana gana

Sin embargo, esa mirada fragmentada de los cuerpos, en la práctica, pesa más sobre uno mismo (sobre los complejos y la autoestima) que sobre la mirada de los otros. «La belleza ortodoxa es analítica. Es un tipo de belleza pensada para la exhibición. Pero la relación erótica no es exactamente así: el placer es de conjunto, la gente encuentra placer en cuerpos muy diferentes», indica Pestaña. La industria no puede dominar totalmente: al final, «los afectos tienen su propia lógica».

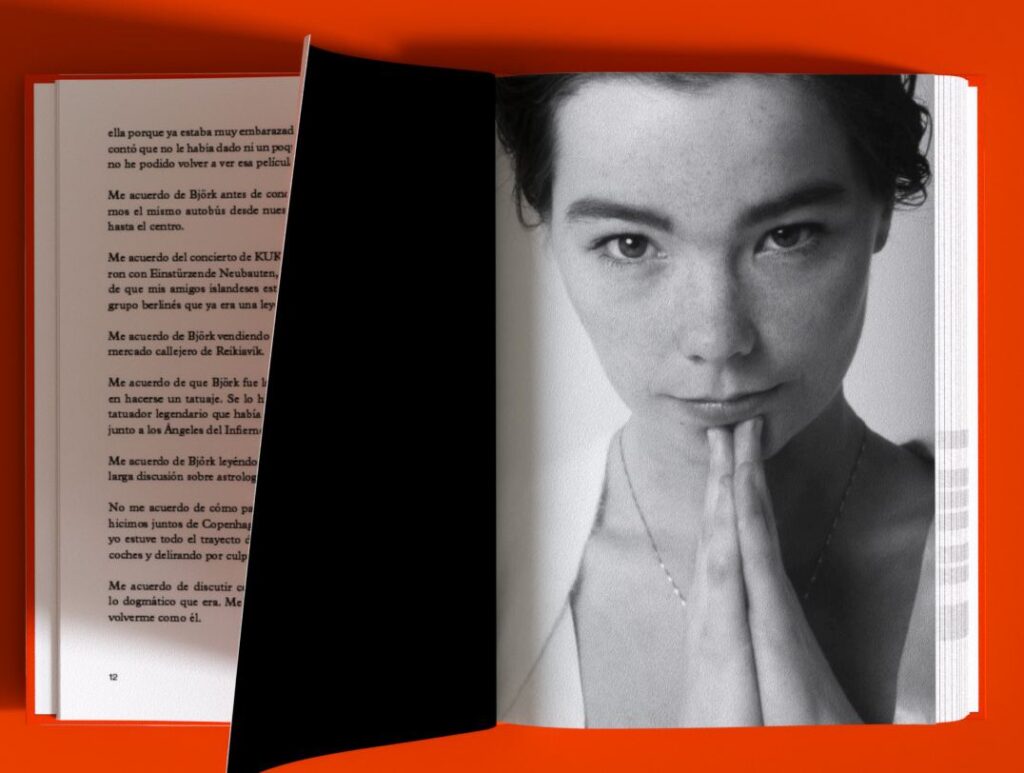

Así lo cuenta Rocío Salazar, autora de ¿Y si no me depilo más?: «No me ha pasado ni conozco a nadie que haya ido a ligar con un tío y le haya dicho “oye, no estoy depilada”, y que el tío dijera “ah, entonces no”». Salazar entrevistó a todo su entorno femenino para documentar su trabajo.

«Las chicas me decían que a la hora del ligoteo sí se depilaban, pero en las relaciones de pareja casi ninguna iba perfectamente rasurada en invierno y a su novio se la refanfinflaba. Al final es el postureo de tener que ir depilada; y en los chicos, de que les tengan que gustar depiladas», cuenta Salazar.

La ilustradora decidió colgar la cuchilla. No fue fácil. A los doce años apareció el vello y descubrió, en boca de los demás, que aquello era un problema. Le pusieron la Silk-epil en la mano. Dijeron que no dolía, pero dolía como bañarse en ácido. Probó todos los métodos. Insultó con pasión a la chica que le aplicaba la cera. Hasta que un día, por conciencia feminista, decidió dejar de hacerlo.

Después de cuatro años, hay veces que vuelve a desplumarse. «Hay días que no me apetece cambiar el mundo… O si se casa una colega y hay que ir de corto. No quiero ser el centro de atención porque siempre te van a decir algo».

Hoy, la eclosión feminista avitualla emocionalmente a muchas mujeres para abandonar ceras, cuchillas o cremas, pero el atrevimiento desencadena un largo proceso interior: «Verme con pelos en las piernas por la calle me horrorizaba. Mi mayor revolución no fue la gente de mi alrededor, que ya no me dice nada; lo más mágico es poder mirarme sin tener que odiarme a mí misma», confiesa.