Las ciudades ya no pueden meter todos los huevos en una misma cesta a la hora de planificar el transporte urbano. El objetivo tiene que ser encontrar la fórmula para transportar el mayor número de personas de la manera más eficiente posible. Entre todas las distintas modalidades de transporte, la bici pública ha surgido como otro medio más para fomentar la movilidad. Las ventajas están bien documentadas (salud, disminución de contaminación, etc) pero tras los primeros años de estos programas ha llegado el momento de analizar si realmente están funcionando y si son necesarios en todos los casos en los que se implantan.

Actualmente son más de 500 ciudades en 49 países, según un informe del Earth Policy Institute, las que han recurrido en mayor o menor medida a esta fórmula. En España el fervor municipal ha sido bastante intenso. Según datos recopilados por Esther Anaya y Alberto Castro, expertos en movilidad ciclista y coautores del blog La bicicleta Pública en España, actualmente hay 128 sistemas activos repartidos por el país. Sin embargo, una proporción mayoritaria de los proyectos no está cumpliendo con las expectativas. “El 75% de los 94 sistemas tienen una rotación de menos de un uso por bicicleta y por día”, explican los especialistas en esta área.

Frente a este panorama y con la experiencia adquirida hasta el momento, planteamos a Esther Anaya algunas preguntas sobre el estado actual de los sistemas de bicicleta pública en España.

¿En qué ciudad española ha tenido mayor éxito la bici pública? ¿Y en el resto del mundo?

Éxito no es la palabra adecuada. El éxito es haber conseguido los objetivos y estos no han estado claros o eran erróneos porque no se conocía bien cómo funcionaban. Por ejemplo, un objetivo era que la gente cambiara el coche por la bicicleta. Esto es posiblemente el aspecto más difícil de conseguir pero también el cambio más positivo posible para todos. En el caso de la bicicleta pública, se ha visto que los usuarios procedentes del coche son limitados aunque también depende del caso. Hay otros factores que hay que fomentar como la ciclabilidad de la ciudad, el modelo de tráfico, la calidad del transporte público y factores culturales, entre otras cosas.

En España, han funcionado bien los sistemas relativamente grandes porque permiten realizar desplazamientos suficientemente largos como para que ir en bicicleta aventaje a otras alternativas, y dónde se implantan con suficiente densidad como para ofrecer flexibilidad de movimientos. Estos sistemas son Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia. Sin embargo, en algunos sistemas más pequeños como Vitoria-Gasteiz, se consiguieron usos elevados. El éxito depende de lo bien que se diseñe y se implemente el sistema (haciendo estudios de viabilidad y realizando un buen seguimiento una vez empiece a funcionar), de la gestión de la información, de la integración con las redes de transporte y los actores implicados.

Con respecto al resto del mundo, ahora la bicicleta pública está creciendo en Estados Unidos y China. En Europa se está trabajando más en integrar y optimizar los sistemas existentes, aplicando tecnologías para disminuir costes, hacer que sean más respetuosos con el medioambiente, aumentar la calidad y las posibilidades del servicio.

(Foto: Bici Pública en Hangzhou, Payton Chung bajo lic. CC)

¿La implantación de una bici pública está directamente relacionada con un aumento del uso de la bicicleta en las ciudades?

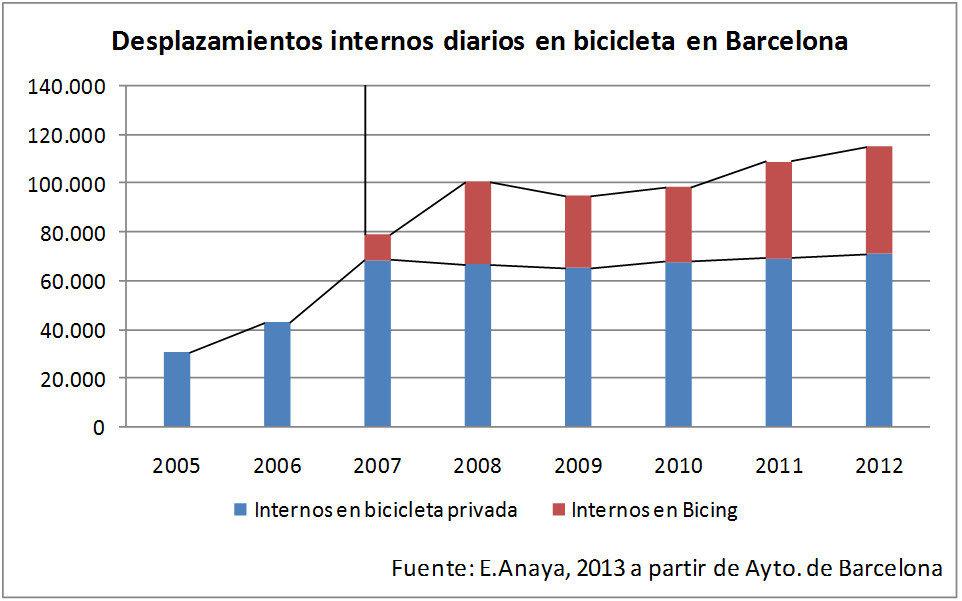

Generalmente sí pero hay matices. He observado que en algunos casos no se aumenta el uso de la bicicleta privada, sino solamente de la pública, como ha pasado en Barcelona.

La bicicleta pública por sí sola no aumenta el uso de la bicicleta en general, es necesario implementar otras medidas, de diferentes tipos (educación, información, normativa, infraestructuras, etc). Es recomendable tener un buen instrumento estratégico (un plan ciclista, por ejemplo) y un buen aparato de participación que permita el diálogo y el intercambio entre todo tipo de actores (sociedad civil, entes privados, entes públicos, asociaciones…)

¿Qué medidas pueden ayudar a acelerar su adopción? ¿Hace falta una mayor integración con el resto de la red de transportes?

La integración con los transportes públicos es un aspecto clave. En el trabajo final del máster de movilidad (UPC-UPF) que realicé estuve explorando los diferentes aspectos de la integración con el transporte público que deben tenerse en cuenta. Por un lado está la integración de las redes, es decir, que una estación de metro disponga de una estación de bicicleta pública cercana, visible y señalizada.

Por otro lado, se puede tener una integración en el soporte operativo (que en la misma tarjeta dispongas de todos los títulos de transporte público: metro, bus, bicicleta pública, aunque la tarificación sea diferente para cada uno). Esto permite que se puedan realizar descuentos y aplicar distintas tarifas según si se combina el uso de varios transportes públicos. Por ejemplo, a alguien que combina metro y bicicleta pública en un mismo trayecto se le puede aplicar una tarifa reducida por el uso de la bicicleta pública.

Por último está la integración tarifaria, que es un paso más allá y permite que todos los desplazamientos tengan el mismo precio, sea en el transporte que sea y sean combinados (intermodales) o no. Esta opción es más complicada con la tendencia que ha habido hasta ahora de tener abonos anuales para bicicleta pública, pero se están estudiando otro tipo de tarificaciones que permitirían este planteamiento aunque tendrían el inconveniente de que encarecerían el precio por uso.

En España hay más de un centenar de servicios de bici pública. ¿Realmente son necesarios tantos? ¿Si no los gestionamos bien puede producirse una especie de burbuja o saturación de esta infraestructura?

Está claro que la mala gestión (falta de previsión financiera, insuficiente capacidad técnica, falta de compromiso político real, etc) han hecho mucho daño. Hay sistemas que han decepcionado por no ofrecer el tipo y la calidad de servicio prometido. Se hicieron muchos porque hubo unas subvenciones que las cubrían. Los primeros años, ni siquiera se requería tener un estudio de viabilidad ni un plan estratégico que contemplara la integración con otros medios de transporte. Es necesario reconocer que es una infraestructura que tiene un coste y con los tiempos que corren, hay que pensárselo bien antes de embarcarse en un proyecto de estas características.

En el aspecto económico, ha quedado claro que un servicio público de transporte siempre necesita subvención y no proporciona ganancias suficientes para cubrir sus costes. En el caso de la bici pública, dado que son sistemas de logística muy complejos y costosos, también hay que tener en cuenta que estos gastos son altos en relación al coste del viaje y, a la vez, que se debe mantener la coherencia ambiental del servicio: no se puede estar contaminando más por ofrecer el servicio (por ejemplo, emitiendo más CO2 por parte de las furgonetas de reparto) de lo que se ahorra por utilizarlo.

¿Los ayuntamientos tienen en cuenta lo que realmente se necesita para gestionar bien un sistema público de bicicletas?

Cada vez más, pero aun hay muchas cosas que aún no se tienen suficientemente en cuenta. Nunca me cansaré de insistir en la importancia de la integración de las políticas, un tema que fue clave en la primera publicación que se realizó sobre ello: la Guía Metodológica para la Implantación de Sistemas de Bicicleta Pública en España (IDAE, 2007), en la que participé.

En resumen, se trata de sistemas muy complejos en los que los vehículos están moviéndose sin parar y pueden realizar tantos tipos de trayectos como estaciones hay en un sistema. Un ejemplo: si coges una bicicleta de Bicing en Barcelona, donde hay alrededor de 420 estaciones, puedes acabar yendo a 419 destinos. Lo mismo pasa con el resto de bicicletas que en total ¡son 6.000! Las posibilidades son inmensas y, aunque se recogen los datos, su estudio e interpretación son complicados. Por eso es importante que haya voluntad política y se gestione la movilidad en bicicleta al mismo nivel que el resto de transportes. La bicicleta tiene algo que los demás transportes no tienen (salvo caminar): proporcionan enormes beneficios para la salud. Representa una movilidad activa. Esos beneficios superan con creces los inconvenientes de salud derivados de los accidentes y la contaminación juntos y esto está ampliamente demostrado por estudios académicos como este que se realizó en Barcelona en 2012.

¿Hay Ayuntamientos que se han dejado llevar por el electoralismo a la hora de implantar un sistema de bici público en detrimento de una correcta planificación? ¿Qué factores hay que tener en cuenta además de comprar las bicis e implantar la red?

Se olvida con frecuencia realizar un proceso participativo que tenga en cuenta los actores implicados, además de proporcionar información a la administración porque estos actores son los que mejor conocen el sector (por ejemplo: asociaciones de usuarios, tiendas de bicicletas o de alquiler de bicicletas), garantizan que el sistema se diseñe y realice con el mayor consenso posible, y que su impacto sea lo más positivo posible para todos.

Además de la integración con el resto del sistema de transporte público hay que tener prevista una capacidad económica y una capacidad técnica realista y coherente con el tipo de sistema a gestionar.

En cuanto a electoralismo, la bicicleta pública es una medida visible de promoción de su uso, por eso es tentador para la administración utilizarla para hacerse la foto. Sin embargo, hay medidas que pueden generar un mayor impacto, como las campañas de educación y capacitación, la generación de redes de conocimiento y sobretodo, tener en cuenta a la bicicleta cuando se diseñen cómo tienen que ser nuestras calles.

¿En qué lugares ha fracasado? ¿Por qué?

En mi opinión, por varios motivos que ya he ido mencionando: falta de previsión financiera, la falta de capacidad técnica para hacer un correcto mantenimiento de las bicis, no tener en cuenta el tejido social y privado existente o bien no satisfacer la demanda existente a causa de las dimensiones o la calidad del servicio. Hay ejemplos como Gandía, Torrelavega, Algeciras, Ciudad Real, Cuenca, Granollers y Vic.

(Foto: David Hawgood bajo lic. CC)

¿Cuál es la mejor manera de financiar la bici pública? ¿Después de la inversión inicial se pueden sostener solas?

No se pueden sostener solas, no hay que olvidar que este es el caso del transporte público. Acostumbramos a pagar hasta el 50% del viaje que realizamos en metro o bus, el resto lo tienen que aportar las administraciones o entes privados. Lo mismo sucede con la bici pública. Hay que comprar vehículos e infraestructura y colocarlos, gestionarlos y mantenerlos y estas dos últimas son partidas importantes, no se pueden cubrir sin aportes extra aparte de lo que aportan los usuarios.

En el caso de la bicicleta pública, hay que encontrar la disponibilidad a pagar del cliente y no superar ese umbral. Esta disponibilidad no es simplemente el coste de una bici privada, sino el valor que el ciudadano le da a no tener que guardar la bicicleta en su casa porque no tiene espacio, no tener que preocuparse por el robo o por el mantenimiento, etc. La clave de una tarifa de bici pública es que no supere este umbral a la vez que satisfaga los requerimientos del usuario y mantenga una parte del sistema económicamente. Pongamos como máximo el mencionado 50%, aunque si hiciéramos el cálculo incorporando las externalidades positivas derivadas del incremento de salud pública y privada, debería ser mas bajo.

¿La imposición de llevar el casco por las ciudades afectará la adopción de la bici pública?

Sí. Afectará también la bicicleta en general porque se la estará tachando de “peligrosa” cuando los elementos peligrosos son otros. Si miramos la salud de forma integral, se pierde más obligando a usar el casco de lo que se gana en todos los sentidos. Solo en una parte de los accidentes ciclistas se evitarían daños llevando casco, sin embargo, la mayoría de accidentes se podrían evitar si se diseñaran las calles pensando en las bicicletas. Para ello, lo primero sería disminuir las velocidades de los vehículos motorizados y restringir su uso en la ciudad.

¿Qué podemos aprender del resto del mundo para acelerar el uso de la bici pública y privada?

Hay que estudiar otros casos e inspirarse en ellos, pero también es importante no cortar y pegar. Necesitamos más estudios. Hay muy poca investigación ciclista en España aunque algunos estemos comenzando a trabajar en ello. Confío en que pronto consigamos más datos y estudios.

No se trata solamente de construir carriles bici como los holandeses, hay que mirar cómo están puestos y porqué y cómo se ha llegado hasta ahí. Es un país cuya historia reciente no permitió que los coches reinaran en sus calles. Los Provo, un movimiento social de los años 60, realizaron un plan de movilidad ciclista y fueron los primeros en crear una bici pública: las bicis blancas. El impulso social fue lo suficientemente fuerte para llegar hasta las administraciones y convencerlas de que adoptaran sus objetivos esenciales. Sufrieron una transición hacia la sostenibilidad del tipo de las que ha teorizado el investigador holandés Frank Geels.