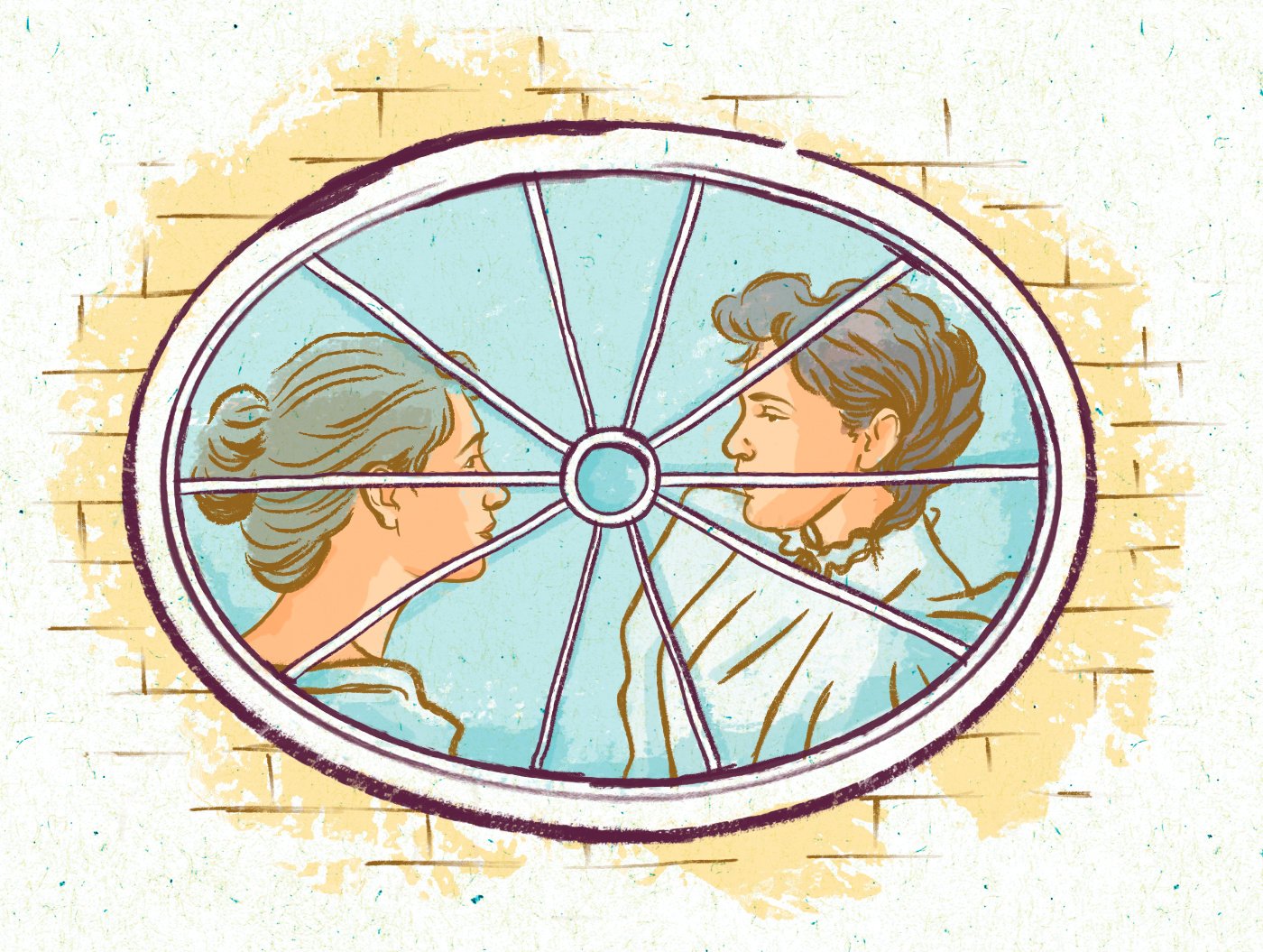

Henry James describió en su novela Las bostonianas un tipo de relación que se empezó a ver en las clases altas de Estados Unidos en el XIX y un siglo antes en Inglaterra: dos amigas íntimas que vivían juntas y se cuidaban con la devoción que se esperaba de una mujer por su marido. Lo hacían para huir de un esposo y de la sumisión que el matrimonio implicaba para una joven. Así lo sentían ellas: casarse era doblegarse.

A estas uniones entre dos amigas íntimas las llamaron matrimonios bostonianos. Dicen que el nombre pudo surgir de la novela en la que Henry James aborda este tipo de amor que tan bien conocía porque su hermana Alice convivía con una mujer en lo que él consideraba una «devoción perfecta».

Otros creen que el término alude a Boston porque en esa ciudad no era raro encontrar a mujeres que mantenían este tipo de intimidad y porque allí vivía la pareja bostoniana más popular de finales del XIX: la novelista Sarah Orne Jewett y la escritora Annie Adams Fields, viuda del editor de The Atlantic Monthly.

Estas mujeres, estudiosas y cultas, conocían la única llave que las haría libres: costearse la vida por sus propios medios. Algunas tiraron de ricas herencias; otras se parapetaron en los libros. En aquella época, en Europa y Estados Unidos, las mujeres comenzaron a estudiar carreras y a ocupar puestos de maestras, científicas, médicas, enfermeras… Trabajaban fuera de casa y podían pagar sus facturas, ellas solas, sin depender de un hombre. Eran las «nuevas mujeres», las que se juntaban para hablar del feminismo, las que se reunían sin pedir permiso a nadie.

«Para una mujer que quería enfocarse en su carrera a finales del siglo XIX (…) estos matrimonios bostonianos tenían mucho sentido», explica la historiadora Lillian Faderman, en el ensayo Boston Marriages (1993). «Parece que en esa época entendían que si una mujer quería dedicarse a las carreras profesionales que les estaban abriendo sus puertas no podían atarse a embarazos continuos y a llevar un hogar. Era mejor quedarse como una solterona. Eso la condenaba a la castidad con los hombres pero no había ninguna razón para negarle la compañía de una íntima amiga».

La moral victoriana respiraba tranquila con los matrimonios bostonianos. A ojos de la sociedad, aquellos hogares desprendían un halo puro y virginal. Otra opción hubiera sido impensable. Faderman cuenta que en el XIX las mujeres de la alta sociedad, las mismas que vertían el té en una taza china estirando el dedo índice, podían coquetear, besarse en los labios o ‘hacerse ojitos’ sin que nadie viera el mínimo atisbo de sexualidad en ello.

En los siglos XVIII y XIX fueron habituales las «amistades románticas» entre las aristócratas. Dos amigas podían acariciarse, escribirse letras ardientes o abrazarse con efusión sin que a nadie le sorprendiera. Ese amor que oscilaba entre la complicidad y el deseo formaba parte de lo decente. En algunas cartas de entonces aún palpitan las palabras apasionadas que algunas mujeres casadas escribieron a una amiga íntima.

«Te quiero con un amor que sobrepasa el de la amistad. Me arrodillo para abrazarte con todo mi corazón», escribió madame de Stael a su querida Juliette Récamier, a finales del XVIII. «Me pareció, cuando te vi, que ser amada por ti complacería mi destino. Sería suficiente, de hecho, si pudiera verte… Tú eres soberana en mi corazón, así que dime que nunca me harás daño; en este momento tienes el poder de hacerlo terriblemente».

No hay rastro de sexo explícito en las cartas que Lillian Faderman ha ido encontrando durante años de mujeres intelectuales de la alta sociedad que escribían a sus amigas del alma. En esta correspondencia rebosa sensualidad, complicidad, quizá un deseo que en los códigos de entonces no sorprendía a nadie y que a los ojos de hoy excederían, por mucho, la mera amistad.

Estas «amistades románticas» también eran frecuentes entre jóvenes solteras. La moral dictaba que las adolescentes debían permanecer lejos de los hombres hasta el día de su boda para mantener su virginidad intacta. De ello dependía su reputación. «Pero la sociedad no podía pedir a una chica que no amara a nadie, que no sintiese algún tipo de emoción o exaltación hasta que la llevaran a la casa de su marido», explica Faderman en su ensayo. «La amistad romántica con otra señorita suplía estas necesidades de afecto y se tomaba como algo inocente e inofensivo». Así lo constató el poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow cuando describió estas relaciones en su novela Kavanagh (1849) como un «entrenamiento en la adolescencia de las jóvenes para el gran drama de su vida»: el matrimonio.

Faderman se pregunta por qué en otras épocas consintieron estas relaciones y ahora las estigmatizan. La historiadora especializada en homosexualidad plantea que «quizá los hombres no las tomaban en serio». No las veían como una amenaza porque las amistades románticas no alteraban una institución, el matrimonio, que les proporcionaba vástagos y un hogar donde lavarles la ropa.

Aquellos besos femeninos no atentaban contra el sistema económico que durante tantos siglos ha volcado en las mujeres la labor indispensable de los cuidados (cocinar, lavar, curar…) mientras ellos se ocupaban de dirigir el mundo.

Pero de pronto, en la década de 1870, apareció un concepto que acabaría censurando las amistades románticas y los matrimonios bostonianos: el lesbianismo. En algunos escritos británicos del XVIII ya se había pronunciado, muy de pasada, la sexualidad entre mujeres, aunque no llegó muy lejos ni alertó a nadie.

Las mujeres se siguieron besando y acariciando en público hasta que en los diccionarios médicos registraron la palabra lesbiana para describir a la que buscaba el placer sexual, el sexo genital, con otra dama. La nueva etiqueta echó a correr por la sociedad y, poco a poco, el cariño y la complicidad entre dos mujeres se empezó a mirar con suspicacia.

Aquí Faderman ata hilos. La investigadora señala que el nuevo dedo acusador apareció justo en una época en que las mujeres comenzaban a ser independientes. Avanzaron después las teorías de Freud y sus conceptos rompedores como la «envidia del pene» y la «ansiedad de castración». La represión victoriana fue tal que a principios del XX muchos estudiosos, liberados de los temores religiosos, intentaron entender a las personas desde la sexualidad. Fue el hachazo de muerte a las amistades románticas y los matrimonios bostonianos. «Las mujeres que amaban a otras mujeres fueron forzadas a aceptar la etiqueta de lesbiana», relata Faderman.

A partir de entonces sería impensable una «relación apasionada», como también la llamaban. Nunca un hombre volvería a arrojar a su esposa a los brazos de otra mujer del modo en que lo hizo en el siglo XIX el editor de The Atlantic Monthly. James Fields alentó la amistad romántica entre su señora, Annie, y la novelista Sarah Orne Jewett porque sabía que no podría satisfacer muchas inquietudes de la joven por los diecisiete años que los separaban. A la muerte del empresario, las dos amigas se fueron a vivir juntas y formaron uno de los matrimonios bostonianos más conocidos y admirados de Estado Unidos.

En el siglo XX la noción de las relaciones cambió de manera rotunda. Los científicos y los humanistas empezaron a marcar líneas divisorias y a establecer categorías en la forma de amar. A cada individuo le asignaron una etiqueta sexual y miraron con recelo las que no encajaban con la lógica de la reproducción. Fue entonces cuando, según académicas como Stephanie Coontz, Jaclyn Geller o Esther Rothblum, se construyó un nuevo concepto de «orientación sexual» que no existió antes.

Hacia finales del XX se afianzaron las categorías de heterosexual, homosexual, bisexual y transexual. Pero al poco tiempo resultaron insuficientes. En el siglo XXI aumentaron los matices y se produjo una explosión en las etiquetas. Nadie queda ya sin sello, y el catálogo se estira cada día más en asexuales, alosexuales, demisexuales, flexisexuales, grisasexuales, leñasexuales, lumbersexuales, pansexuales, polisexuales, sapiosexuales, spornosexuales…

Demasiadas definiciones desde un medidor demasiado estrecho. Algunas autoras llevan tiempo reivindicando las antiguas «amistades románticas» y los «matrimonios bostonianos» porque piensan que a partir del XX las relaciones se determinan en función del orgasmo. Lo habitual es que dos personas se consideren «pareja real» si tienen o han tenido relaciones sexuales. Pero sigue habiendo mujeres que viven y aman a otras mujeres, que duermen en la misma cama, que comparten todo menos el sexo y ni ellas mismas saben cómo llamarlo. Se pierden en la indefinición y por eso dos de ellas, la académica feminista Esther Rothblum y la psicóloga clínica Kathleen A. Brehony, escribieron un libro que aborda las «relaciones románticas pero asexuales entre lesbianas contemporáneas» y que replantea el tipo de lazos que se establecen entre las mujeres.

Del libro Boston Marriages (insólito, difícil de encontrar, que aborda un tema olvidado) se desprende una gran pregunta: ¿es la sexualidad contemporánea una construcción del pensamiento heteropatriarcal que imperaba a principios del XX? Algunas autoras de los ensayos de esta obra coincidían ya, en los años 90, en un hecho actual: la hipersexualización de la sociedad. «En eras anteriores una mujer se tenía que preocupar por si sus sentimientos sexuales eran inapropiados o anormales, y tenía que esconder cualquier tipo de relación sexual que mantuviera. En la era postsexóloga, una mujer debe preocuparse por si no siente deseo erótico porque se considera algo anormal. Tiene que esconder su asexualidad y su “respuesta sexual inhibida” (otra construcción moderna)», escribe Faderman. «En la era moderna, las presiones a las mujeres para que sean sexuales han sido tan insistentes como la coacción para que fueran asexuales en otras épocas. Y han sido igual de repetitivo para las lesbianas como para las hetero».

Otra vez, imposición. Da igual que sea presión o represión. Pocas veces las mujeres han podido decidir su sexualidad sin el eco de la voz de un hombre al fondo. Por eso este grupo de académicas plantea una nueva mirada en la que una relación sin sexo genital no se considere una anomalía. La historiadora especializada en LGTBIQ asegura que las relaciones que se establecen entre mujeres suelen abandonar el sexo mucho antes que los idilios en los que hay un hombre. A esta peculiaridad la llamaron, en los años 80, lesbian bed death (cama muerta lesbiana) con una tonelada de negatividad encima.

En palabras de la escritora española Carmen Nestares, lo que se produce a menudo en una relación larga entre mujeres es una especie de «hermanamiento» que duerme al sexo. La autora de Memorias de un armario (2010) indica que «después de la primera criba animal de la atracción, se produce una complicidad y una comprensión que unen más que el sexo. La relación a menudo se hace más interesante».

En plena época de liberación sexual, poliamor y amor libre, cuando se creía que las palabras acabadas en -sexual podían nombrarlo todo, hay quien siente que no entra en ninguna definición. «Quizá necesitamos aprender algo del siglo XIX para que nos ayude a expandir el concepto y significado del amor comprometido entre mujeres», plantea Faderman. «Puede ser útil retomar el término “matrimonio bostoniano” como una descripción de las relaciones de amor largas entre mujeres que nunca o rara vez practican sexo».

No sería la primera vez que hubiera que mirar al pasado para entender el presente y construir el futuro.

https://www.epubgratis.org/las-bostonianas-henry-james/

Muy pero muy interesante. Tanto los datos históricos como el análisis. Había notado que en las obras del siglo XIX y antes suelen aparecer esta clase de amistades apasionadas (también entre hombres) que hoy levantarían sospechas de homosexualidad. Pero no había pensado en las ideas que planteas. Gracias.

La diferente visión patriarcal de las relaciones homoeróticas entre hombres o entre mujeres la expresa bien esta letrilla del XIX: «Me gustan los amores entre muchachas /porque son tan alegres, tan vivarachas… /en cambio los amores entre mancebos…/ con aquellos juanetes… y aquellos huevos …

Es una verdadera marranería y lo presentáis como algo bueno.

Si te parece una marranería tener amigos o amigos muy especiales, allá tú.

[…] http://www.yorokobu.es/matrimonios-bostonianos-mujeres/ […]

Excelente. Gracias!

Excelente artículo. Personalmente soy fanático de todas las obras de Henry James.

He conseguido más en http://librosonlinegratis.com

Muy muy interesante, esclarecedor y además un tema para aprender, como siempre en sus textos. Enhorabuena!!»

Excelente artículo

Me ha encantado el artículo! Muy bien documentado y muy interesante

«Te quiero con un amor que sobrepasa el de la amistad. Me arrodillo para abrazarte con todo mi corazón». Nada más que añadir… U

Bueno, si: «Melosidad: paso riendo, escribiendo alto, haciendo carantoñas para tus cuquimangas».

Nada más peligroso que una mujer que sabe no sólo cogerse a tu amor y a tu sexo, sino también a tu cerebro.

«No sería la primera vez que hubiera que mirar al pasado para entender el presente y construir el futuro.», dice.

En palabras del poeta don Ramon, en la beatitud del campo, la mar y el cielo de su huerto, el presente inspirado es «ese momento efímero de la vida que contiene todo el pasado y todo el porvenir» .

Si las relaciones bostonianas describen relaciones de amor largas entre mujeres que nunca o rara vez practican sexo -mas allá de caricias y cuquimangas, versos y estrofas-, esto es la definición de amor platónico.

Pero el sabio Platón lo entendía en términos evolutivos crecientes. Dejó escrito:

«El amor es como una escala de gradación que empieza con la belleza del cuerpo, para después acercarse hacia las ideas y a la gente que muestra una inteligencia privilegiada».

-Platón (350 A.C):-

Aniquilemos el significado ideológico de las palabras.