En el siglo XVII, bajo el reinado del shogun Tokugawa Ieyasu, comenzó en Japón el periodo Edo. Fue una época de aislamiento (en el sentido más literal de la palabra) de Japón frente a Occidente, un aislamiento consciente y autoimpuesto.

Fueron expulsados los extranjeros, principalmente españoles y portugueses, y solamente se estableció un mínimo comercio con Holanda. Con todo, los representantes comerciales holandeses debían vivir en Deshima, una pequeña isla artificial hecha de madera dentro del puerto de Nagasaki.

Fue un periodo de paz que propició el llamado Genroku, un renacimiento de las artes, la cultura y la sociedad japonesa. Los samuráis, guerreros legendarios de las clases altas, con sus fieras máscaras, sus armaduras impenetrables, su par de espadas y su derecho a usarlas contra quien no les tratara adecuadamente, fueron poco a poco convirtiéndose más en funcionarios que en guerreros.

En un país en que el derecho adquiría más importancia que las armas, los samuráis las fueron dejando de usar, y aun manteniendo su porte y su hierática dignidad, cambiaron el camino de la espada por el de la palabra. Sus daisho, la pareja de espadas samurái (katana y wakizashi), se fueron convirtiendo más en símbolos de poder que en armas de uso habitual. Las artes, las letras, las ceremonias y el teatro japonés vivieron un periodo de delicado esplendor.

Y fue en esa época. Nadie sabe exactamente cuándo, pero fue en esa época de paz cuando aparecieron colgadas por los fieles en los templos budistas y los santuarios sintoístas de todo Japón las sangakus. Eran a la vez ofrendas religiosas, retos matemáticos y obras de arte. Las sangakus (tablillas matemáticas) son una de esas rarezas de la historia que nos dejan con una sonrisa en la cara y algo de fe en lo que somos.

No se sabe en qué año o en qué década apareció la primera. La más antigua de las 900 tablillas de madera que se conservan data de 1683. Se tiene noticia de casi 2.000 y se estima que su número fue mucho mayor.

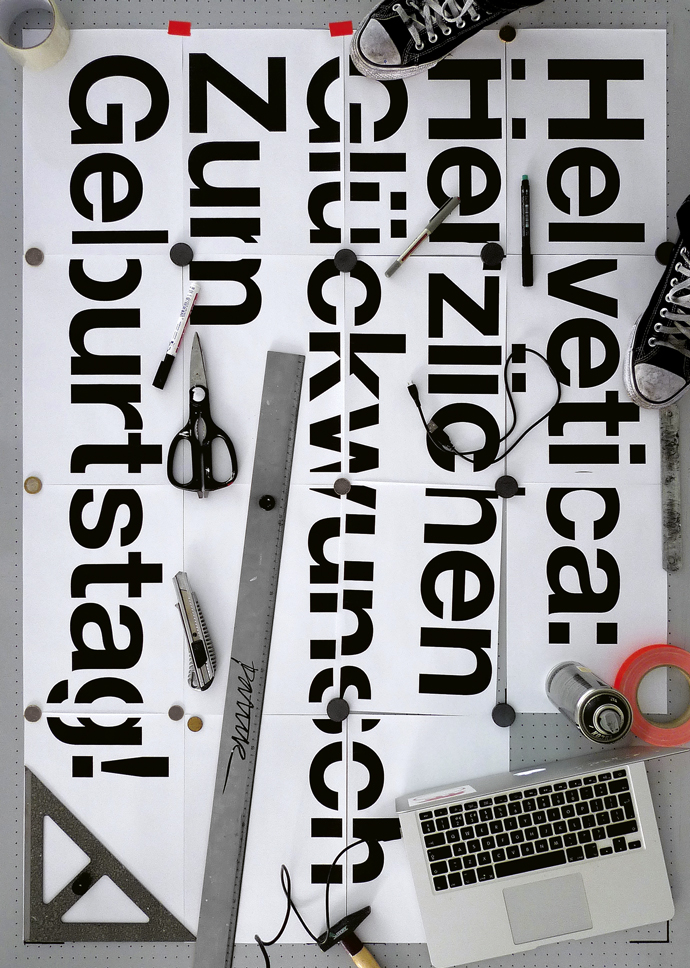

Estaban escritas en Kanbun, la lingua franca culta que se usó a ambas orillas del mar del Japón en aquella época. Y son hermosas. Bellas grafías orientales que describen problemas matemáticos, configuraciones geométricas muy diferentes a las que estamos acostumbrados en los problemas de la geometría clásica griega.

Dibujos en rojo, azul, amarillo, blanco y negro de círculos y cuadrados inscritos en triángulos, líneas tangentes y medidas de radios en curiosas proporciones. Problemas ingeniosos y bellos, entretenimientos para un tiempo de paz y devociones tranquilas. Muchas de las sangaku contenían la respuesta al problema planteado, rara vez un método detallado de solución.

¿Quién las escribió? No está claro cómo de popular fue la costumbre de colgar estas tablillas en los templos. Probablemente la gran mayoría fueron colgadas por una minoría culta, por samuráis de todas las provincias del país. Otras fueron creadas por estudiantes, por mujeres o por niños, por cualquiera. Su dificultad varía mucho, desde problemas realmente complicados (con equivalentes en la cultura occidental) a sencillos entretenimientos escolares.

Takaku Kenjiro, uno de los últimos samuráis, murió con la creencia de que la matemática japonesa superaba a cualquier otra del mundo. Quizá no fuera así, quizá la matemática tradicional japonesa, la wasan, no superaba realmente a la yosan, la matemática occidental.

Pero al igual que el arte tradicional japonés tiene una estética propia, una forma de hacer que tiene mucho que agradecer a esas hermosas tablillas de madera que los antiguos samuráis colgaron, durante más de 200 años, en los templos del país en que nace el sol.

[…] Así son las matemáticas del samurái […]

[…] Fuentes: Sacred Mathematics, Fukagawa Hidetoshi y Tony Rothman; Sangakus […]

muchas gracias por el articulo desconocía este tipo de detalles de la cultura japonesa