Dicen que bastan 45 minutos dentro de una cámara anecoica para desarrollar síntomas de locura. Estas salas son silenciosas hasta desorientar. Atraviesas el umbral y, de pronto, cambian las propiedades del mundo: hay un fallo en Mátrix.

En Madrid, el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo (ITEFI) alberga una de ellas. Es un cubo de hormigón prácticamente suspendido en el aire: separado de las paredes del edificio y soportado abajo por unos amortiguadores de metal.

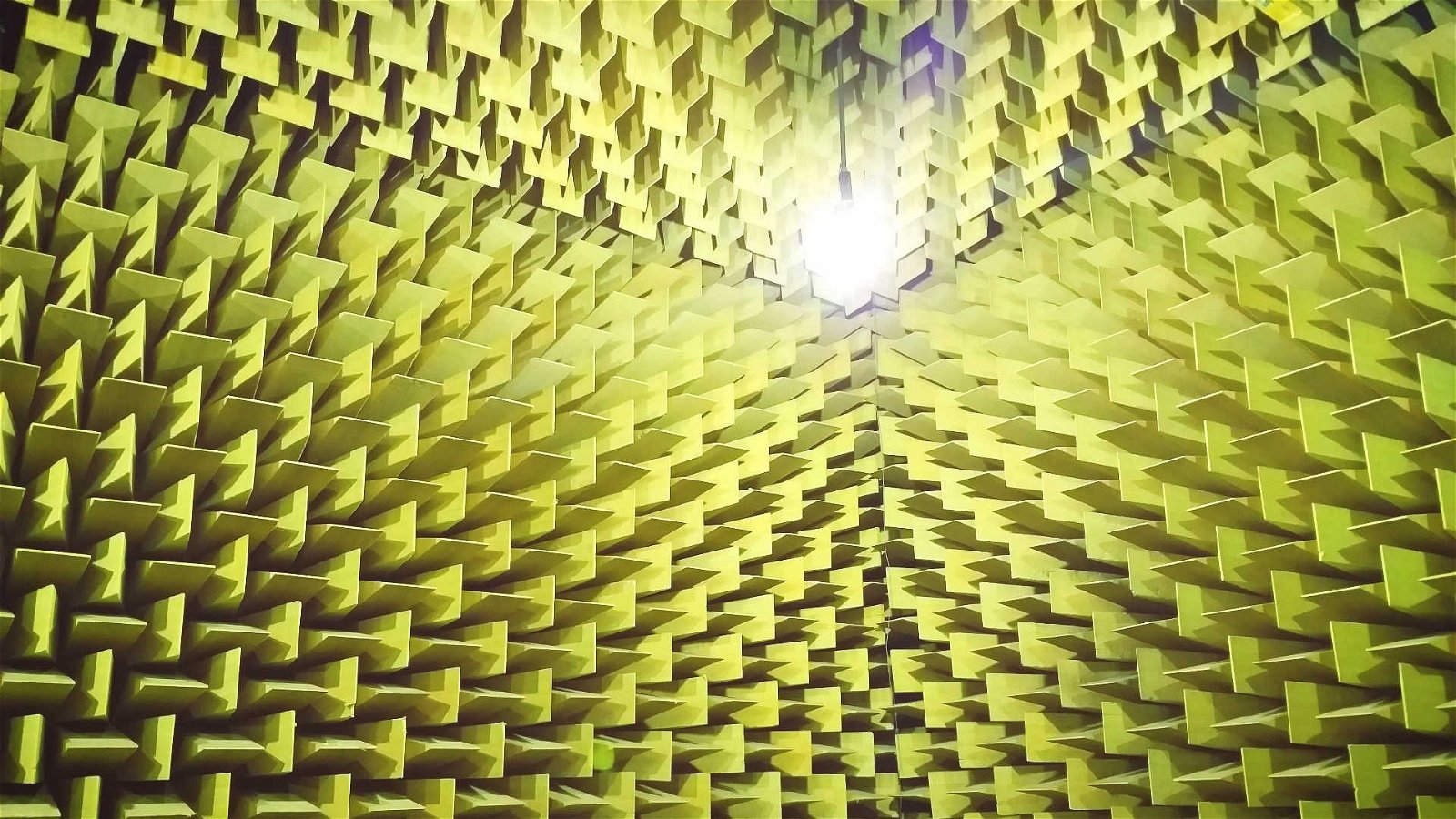

Cuñas de lana de vidrio amarillas erizan los tabiques. Una geometría aplastante que solo varía a causa de la incidencia de la luz y de los cambios de posición del observador. El efecto es que respiran; las paredes ondean lento, como suponemos que ondearán los órganos del cuerpo vistos desde dentro. Pero nada sucede realmente: esta es una de las fracturas sensoriales que ocurren dentro de la cámara.

En un entorno científico diseñado para medir con precisión el comportamiento del sonido, el ser humano trastabilla: no estamos fabricados para objetividades puras; vivir es mancillar.

El suelo se deshace. Caminas sobre una malla que cede a las pisadas. Abajo, en el fondo, continúa el panal de cuñas amarillas; también, en el techo.

«Por alguna razón, tu cerebro ha decidido que te falta un tono y te lo está añadiendo; lo que oyes es un acúfeno», dice Francisco Simón, científico acústico del CSIC, cuando le cuento que, al entrar a la cámara anecoica, he comenzado a oír un pitido nada limpio, como un frotar de algodones uniforme junto a la puerta del tímpano.

«Una fuente [de sonido] no emite igual en todas las direcciones», explica Simón mientras gira sobre sí mismo. Al dar la espalda, su voz mengua: la pared de enfrente se la está comiendo. El coeficiente de absorción de una superficie va del 0 al 1. Para que un entorno se considere anecoico tiene que atrapar ondas a un nivel de 0,99. Pero, aunque se achica, la voz sigue llegando porque el sonido no se expele solo por la boca, se irradia también con el resto del cuerpo.

Emergen algunas sensaciones que trascienden lo sonoro (y la lógica). Unas veces, parece serpear dentro de la cabeza un hilo de helio que la aligera. Otras veces, ocurre que algo presiona los huesos del cráneo. Ambas sensaciones contrapuestas pueden coexistir.

Dicen que si te encierras solo en uno de estos cuartos acabas sintiendo claustrofobia. «Hay dos reacciones típicas y contrarias. Unos sienten una calma muy grande y pueden llegar a dormirse, mientras que otros se ponen supernerviosos. El ambiente es muy raro. El oído no está acostumbrado a que no le llegue ningún tipo de reflexión. Uno viene del mundo exterior en el que siempre hay algo que genera reflexiones, aunque no nos demos cuenta. Siempre hay un suelo que genera una carga de presión a la que el oído está acostumbrado”», detalla.

LA FICCIÓN DEL SILENCIO ABSOLUTO

¿Hasta qué punto es posible el silencio? «Depende de a qué se llame silencio. Puede decirse que se produce en el vacío. Si no hay materia, no hay nada vibrando; el problema es que hay radiación propagándose… Pero, al final, tiene que haber materia, tienes que tener los pies apoyados en algo y si no, tú mismo eres materia». Es decir: el silencio absoluto solo es posible a nivel teórico y, en todo caso, jamás sería accesible, por lo tanto, no podría comprobarse.

Hay una posibilidad práctica de silencio extremo, el de la cámara anecoica. «Pero mucho silencio es malo», advierte Simón, «es al oído lo que la oscuridad a la vista. ¿A quién le apetece pasarse la vida a oscuras? Un ratito, por descansar, puede que venga bien, pero ya está».

El silencio te rompe la brújula. «Pierdes uno de los sentidos que te ayudan a relacionarte con el contexto y a sobrevivir. El cerebro está preparado para analizar cualquier sonido; siempre va a buscarlo desesperadamente porque necesita situarte en el entorno, saber cómo es».

Entonces, si el entorno no produce sonido, se sobredimensiona el peso de las pulsaciones, los crujidos internos. Las inspiraciones suenan artesanas, lijosas. Además, esos sonidos no se contagian en nada. Tu cerebro entiende que tu entorno eres tú. No hay mayor soledad que la imposibilidad de escapar de ti mismo.

CIENCIA FESTIVALERA

Este tipo de cámaras surgen, explica el científico, de la «necesidad de simular las condiciones de campo libre, que son las que se plantean en los modelos teóricos de propagación de ondas».

El objetivo de estos espacios es también calibrar fuentes sonoras, medir su potencia y, sobre todo, su «directividad»: hacia adónde se emite el sonido y qué itinerario sigue. «Como el sonido no rebota, sabemos que lo que percibe el micro procede siempre directamente de la fuente».

Una de las aplicaciones son los altavoces para conciertos: «Es fundamental orientar bien el sonido al público porque cualquier sonido que se emita hacia donde no está el público será energía que se pierde. Para conciertos en una gran explanada, se quiere que el altavoz emita una especie de disco que avance a la altura de los oídos de los asistentes», señala.

LA HABITACIÓN DEL CAOS: LA OTRA CARA

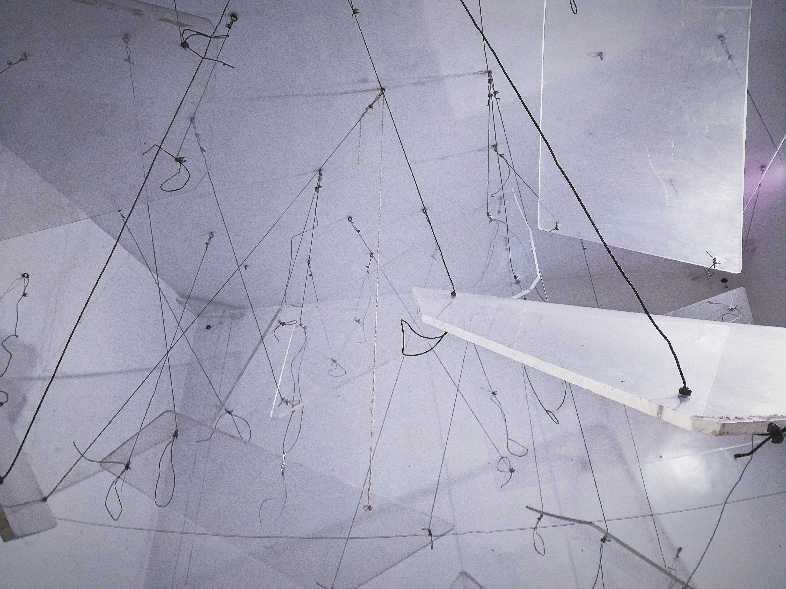

Hay otra sala en el ITEFI en la que un par de palmadas duran lo que la intro de un disco: la cámara reverberante. Gruesos paneles cristalinos colgando a diferentes alturas, pintura durísima cubriendo unas paredes completamente asimétricas en las que solo hay un ángulo recto…

Un grito tarda en extinguirse unos 15 o 17 segundos.

«Dicho de forma poco técnica, cualquier sonido que se genera se queda dando vueltas por todas partes. Se consigue que la presión acústica sea igual en toda la sala. Como no hay nada de absorción, el sonido es muy sensible a los objetos y se pueden medir coeficientes de absorción de materiales de construcción, falsos techos, butacas de cine…».

El sonido no es más que una vibración mecánica. Por eso, si oyes a tu vecino, es porque la pared está vibrando. «Esas vibraciones no comprometen a la estructura, ninguna pared se va a caer». Pero en ingeniería aeronáutica, la vibración es cuestión de vida o muerte. «Hay superficies muy planas, ligeras y rígidas a las que un campo acústico puede hacer vibrar hasta producir roturas». Para comprobarlo bombardean las piezas con ruidos blancos o rosas.

En la cámara anecoica, la conversación es deseable porque ayuda a burlar el apagón sonoro; en la reverberante, resulta insufrible. Cada palabra suena casi a la vez de su propio rebote en la sala. Los fonemas nuevos garbean y tropiezan con los pronunciados segundos atrás. Si se habla rápido, la oralidad se hace ininteligible.

La sensación exaspera. Estar en esa sala diseñada para que se vuelvan locos los aviones da ganas de volver a la cámara anecoica y encerrarse y quedarse solo, tan solo, Dios mío, como los muertos de Bécquer.