En 1978, el año en que yo nací, la BBC emitió el primer capítulo de los diez que componía la serie documental Connections, escrita y presentada por el historiador de la ciencia James Burke.

En ella, Burke exploraba pequeños acontecimientos que, conectándose entre sí en una larga cadena, finalmente producían grandes cambios en la historia, como la mariposa del caos que aletea en un rincón del mundo y produce un huracán en el otro.

Por ejemplo, en el episodio titulado precisamente La larga cadena, Burke parte del desarrollo de un tipo de buque de carga holandés, el filibote, hasta la invención de los plásticos. Ambas innovaciones, en apariencia, no tienen conexión causal, pero Burke exploraba las acciones que eventualmente concebían el filibote, que a su vez propiciaban otras acciones, en una suerte de interacción sinérgica de acontecimientos, que finalmente concluía en la aparición del plástico. Como si yo afirmara que estoy escribiendo este artículo porque Conexiones se estrenó el año de mi nacimiento.

Esta visión de los hechos guarda cierta relación con la serendipia, el descubrimiento causal que procede del azar que gobernó las ideas de los príncipes de la isla de Serendib, la actual Sri Lanka. Una concatenación de micromotivos que originan macromotivos, en los que el papel volitivo del ser humano queda reducido al papel de mero engranaje.

Así pues, como si la historia de la humanidad fuera una larguísima hilera de fichas de dominó, a continuación leeréis acerca de las primeras fichas, las nimiedades que iniciaron cascadas que desencadenaron grandes cambios. Naturalmente, estas explicaciones microscópicas, mecánicas y atómicas son necesariamente reduccionistas, y muy sui generis, porque correlación no implica causalidad. Sin embargo, la búsqueda de estas primeras causas tiene algo más que una pátina de leyenda, de contemplación de dibujo de Franz de Copenhague: sirve acaso para mostrarnos lo intrincada que resulta cualquier explicación Total, y pone en su sitio la participación individual de cualquier cambio importante: a ras de suelo.

Finalmente así, la humanidad, conectada como un enjambre coordinado por una mente colmena, resulta mucho más productiva que un individuo que pretende llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Y, qué diablos, también hay un componente lúdico nada desdeñable en liofilizar la complejidad de la historia que recuerda a ese concurso auspiciado por los Monty Python llamado Resuma usted a Proust, un certamen público en el que los participantes deben sintetizar los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido en solo quince segundos. Poco más de lo que dura un vídeo de Instagram.

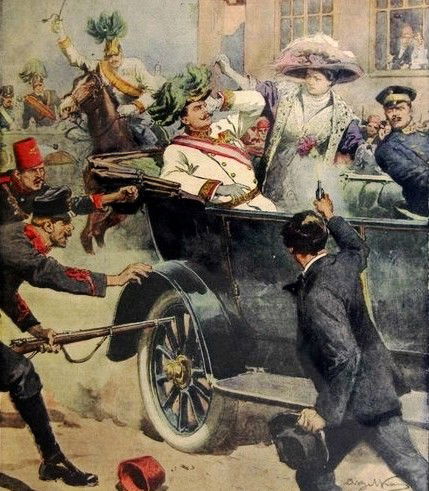

El disparo que causó la Primera Guerra Mundial

Tal vez el micromotivo más popular de la historia sea el pistoletazo que Gavrilo Princip le descerrajó al archiduque Francisco Fernando de Austria, que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Un simple disparo, pues, desencadenó el clásico homo homini lupus popularizado por Hobbes, pero a lo bestia.

El nacionalista extremista serbo-bosnio, tras haber dado muerte al heredero a la corona de Austria-Hungría y a su mujer, la duquesa de Hohenberg, fue condenado por el atentado a veinte años de prisión en la fortaleza de Terezin (actualmente República Checa), donde murió de tisis en 1918. En la historiografía serbia, Princip se describe como un héroe nacional, pero en la austríaca como un terrorista.

La gastronomía inglesa es aburrida porque tenían demasiada madera

La gastronomía inglesa, sobre todo en lo tocante al pescado frito, tiene la misma relación con el pescado de verdad que los limones con los ambientadores con aroma a limón o las naranjas con el Frenadol. Si os perdéis diez días por las Highlands escocesas, seguramente estaréis obligados a repetir plato.

El motivo de que la gastronomía autóctona haya sido tradicionalmente monótona y poco creativa nada tiene que ver con sus cocineros o alguna clase de problema en el paladar británico. La razón estriba en que los ingleses no se vieron obligados nunca a ser creativos. La creatividad nace generalmente de la necesidad o de la escasez, y Gran Bretaña siempre ha sido una nación con sobreabundancia de combustible (en forma de leña) para cocinar. Por ejemplo, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, Londres era más rica en esta clase de combustible que París. Tal y como lo explica la experta Bee Wilson en su libro La importancia del tenedor:

Los ingleses podíamos permitirnos cocinar animales enteros al fuego de una gran hoguera, alimentada con tantos troncos como fuese necesario, hasta que la carne alcanzase el punto deseado. A corto plazo, esta era una forma suntuosa de comer (suntuosa y deliciosa, si atendemos a la reconstrucción de Ivan Day). Sin embargo, en muy probable que limitase las habilidades culinarias del país. La necesidad es la madre de la invención, y es probable que una menor cantidad de leña nos hubiese obligado a dar con una cocina más creativa y variada.

En el otro extremo está China, que debido a la escasez de leña no solo se vio obligada a desplegar una gran creatividad gastronómica, sino que troceaba sus alimentos en porciones pequeñas para mezclarlo todo en un mismo recipiente y cocinarlo más rápidamente. La razón de que los chinos usaran palillos para comer es precisamente esa: que su comida está tan troceada que resulta más cómoda cazarla con la habilidad que el maestro de Karate Kid cazaba una mosca. Los japoneses tardaron más en adoptar la cultura de los palillos que los chinos, de quienes tomaron prestada la idea. No fue hasta el siglo VIII cuando los palillos sustituyeron a las manos entre la gente corriente.

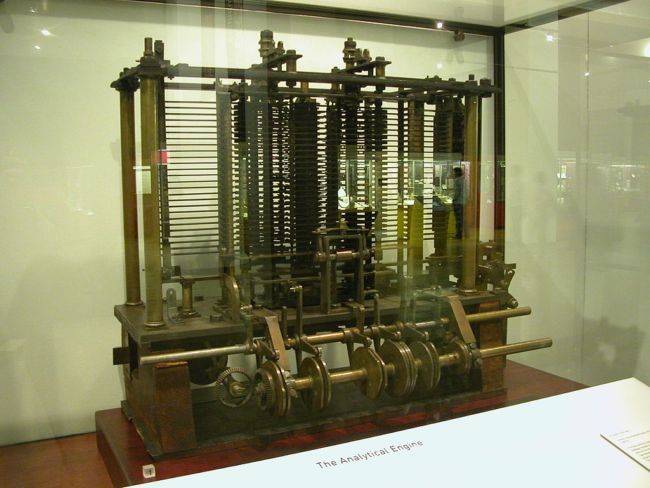

El ordenador lo inventó Napoleón

Inspirado por la narración interconectada por el azar de la película Magnolia, el historiador Gregorio Ugidos también ha escrito Chiripas de la historia, al más puro estilo Burke, en el que, por ejemplo, señala que Napoleón está detrás del origen del primer ordenador:

Las tropas de Napoleón en Egipto compraron chales y los pusieron de moda en Europa. Como la demanda era tanta, en Europa los chales se produjeron con telares automatizados con tiras de papel perforado. Esta idea inspiró años después al ingeniero y estadístico norteamericano Herman Hollerith, que inventó una máquina tabuladora con tarjetas perforadas. Era la primer vez que se lograba el tratamiento automático de la información. Había nacido la informática. Pocos años después, en 1946, nació Eniac, la primera computadora electrónica. O sea, que Silicon Valley nació en Egipto.

Otros micromotivos tienen ecos en la historia de la informática, como los que originaron Ada Lovelace (1815 – 1852), única hija legítima de Lord Byron, que, asqueada por el trato que le había dispensado su padre, renegó de la literatura y se sumergió en la ciencia. Para mejorar sus conocimientos, se hizo amiga (casi amante) del cascarrabias y maniático Charles Babbage, el inventor de la Máquina Analítica. Fue Ada quien escribió los primeros algoritmos para esa máquina (conjuntos de instrucciones definidas y finitas para llevar a cabo una actividad), convirtiéndose así en la primera programadora informática de la historia, la poeta geek. La máquina nunca se logró construir, pero el London Science Museum la construyó siguiendo los planos, y la máquina consiguió dar resultados exactos con 33 dígitos.

El secreto del éxito de la civilización reside en las plantas

Si aspiramos a concebir una civilización, todo se reduce a domesticar plantas. Es lo que aduce Jared Diamond a propósito del éxito de la civilización occidental en su libro Armas, gérmenes y acero:

Eurasia es un continente más ancho que alto, lo que implica que a medida que una civilización se va expandiendo a lo largo de un paralelo hacia Oriente u Occidente, las condiciones climáticas y de luz son similares. Las plantas van adaptándose sin problemas al nuevo territorio. África y América son continentes altos y estrechos; si una civilización se expande hacia el norte o el sur siguiendo un meridiano, las plantas domesticadas no pueden acompañarlas, puesto que las condiciones climáticas y de luz van cambiando.

Los accidentes de avión se debían a la timidez

El avión es indudablemente el medio de transporte más seguro del que disponemos. Apenas hay accidentes aéreos comerciales, y los que se producen no suelen producir víctimas mortales. Sin embargo, no todo se debe a la tecnología. Durante una época, las aerolíneas asiáticas sufrían más accidentes que la media global por una razón meramente psicológica. Y es que los asiáticos se caracterizan por desplegar una enorme cortesía, y raramente expresan lo que piensan de verdad, recurriendo al eufemismo como si fuera una droga dura. Su forma de hablar, siempre elusiva, se denomina discurso mitigado; una forma que aparece con más frecuencia si se están dirigiendo a un superior.

Es decir, que la cadena de mando en un avión se sigue a rajatabla, nadie discute nada, todos hacen lo que el inmediatamente superior determina. No importa que el piloto esté equivocado o que la torre de control emita una orden absurda. En consecuencia, cuando se investigaron las cajas negras de los aviones siniestrados, se descubrió un patrón: incluso si el avión iba en rumbo de colisión, los subalternos no se atrevían a desafiar al capitán. Hasta Robocop sería más flexible con sus directrices.

Una vez localizado en problema, pues, se logró subsanar enseñando a los trabajadores de las aerolíneas a mostrar mayor carácter, tal y como explica Malcolm Gladwell en su libro Fueras de serie:

Combatir la mitigación se ha convertido en una de las grandes cruzadas de la aviación comercial en los últimos quince años. Todas las compañías importantes tienen ahora lo que llaman cursos de «gestión de recursos de la tripulación», pensados para enseñar a los miembros más jóvenes de la tripulación a comunicarse con claridad y asertividad. Por ejemplo, muchas líneas aéreas enseñan un procedimiento estandarizado para que los copilotos aprendan a desafiar al piloto, si piensan que algo ha ido terriblemente mal.

El tuerto y el limpiaparabrisas

Los limpiaparabrisas más modernos de nuestros coches son como son gracias a que un joven ingeniero llamado Robert Kearns fue alcanzado en su ojo izquierdo por el tapón de una botella de champán durante su noche de bodas en 1953. El tapón le había dejado ciego de ese ojo, y una de las cosas que más le empezaron a irritar entonces es la distracción que la causaban los limpiaparabrisas de su Ford Galaxy, que le reducían considerablemente la visión de la carretera.

Podéis ver la historia de cómo se embarcó en la mejora de los limpiaparabrisas en la película de 2008 Destellos de genio, en la que Greg Kinnear interpreta a Kearns, o leer más sobre el desarrollo del invento en el libro Makers, de Chris Anderson:

Kearn se metió en su taller del sótano y empezó a construir cosas. Hizo en su banco de trabajo el prototipo de un circuito eléctrico de retraso, al que gradualmente añadió un condensador capaz de interrumpir unos limpiaparabrisas durante un periodo de tiempo ajustable en relación con la intensidad de la lluvia.

Llevamos el pelo más largo porque los demás lo llevan largo

Nuestra personalidad, así como nuestra individualidad, tiene la consistencia del blandiblub. Por esa razón, no es extraño que muchas decisiones que creemos haber tomado voluntariamente en realidad sean producto de las decisiones que toman los demás a nuestro alrededor, que a su vez dependen de nuestras propias decisiones, y así ad infinitum, como el pez que se muerde la cola.

Hasta el punto de que nuestro pelo (y todo lo demás) luce de una manera u otra debido a una constelación de microdecisiones ajenas, tal y como desgrana Thomas C. Schelling en su texto clásico de 1978 Micromotivos y macrocomportamiento:

La gente influye en otra gente y se adapta a otros individuos. Lo que las personas hacen afecta a lo que hacen otras personas. Lo bien que la gente realice lo que desea realizar depende de lo que otros estén realizando. La manera como usted conduzca dependerá de la manera como otros conduzcan; el lugar donde usted estacione su automóvil dependerá del lugar donde los demás estacionen. Su vocabulario y su pronunciación dependerán del vocabulario y acento de otros. El hecho de que usted se case con una persona dependerá de la persona con la que trate, la cual se casará con usted, y de quien ya está casada. Si su problema es que hay demasiado tráfico, usted es parte del problema. Si usted se une a una multitud porque le gustan las aglomeraciones, usted hace más grande la multitud. Si usted saca su hijo de la escuela a causa de sus condiscípulos, usted sacará a un alumno que es condiscípulo de ellos. Si usted levanta la voz para hacerse oír, aumentará el ruido que otras personas producen al levantar la voz para hacerse oír por encima de todos. Cuando usted se corta el cabello, cambiará, muy sutilmente, la impresión que otras personas tienen de lo largo del cabello de la gente.

La pobreza de África la causó una mosca

Con su tamaño diminuto, una mosca apenas es importante en nuestras vidas, a excepción de su zumbido a la hora de la siesta. Sin embargo, una mosca en una sopa puede llegar a ser muy escandalosa, como esta mosca africana que pudo haber contribuido al hecho de que África sea un continente estructuralmente pobre.

Es una tesis defendida, entre otros, por Pedro Alonso, médico especialista en salud pública y director del Instituto de Salud Global de Barcelona, que sugiere que incluso hoy en día gran parte de África sale adelante gracias a la agricultura de subsistencia. La razón es que históricamente no ha habido animales de carga. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. Y en África no hay animales de carga porque se morían de tripanosomiasis o enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tse-tsé. El equivalente de un caballo o un burro en África es una cebra, pero la cebra sí que sobrevive a la tripanosomiasis porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca tse-tsé. El problema es que la cebra no es domesticable.

Este pequeño detalle ha impedido que históricamente haya excedente de producción, que se desarrollen ciudades, la escritura y todos los demás avances ligados a tiempo libre no usado para sobrevivir. Lo cual no deja de ser irónico, porque la humanidad nació en África, pero tuvo a bien expandirse por el mundo. Lo que evitó que determinadas enfermedades infecciosas obstaculizaran globalmente su progreso.

El hundimiento del Titanic hizo florecer San Valentín

A riesgo de que estalle mi sarcasmómetro, sentenciaré que San Valentín es la fiesta del amor, el epítome de lo afectivo. Si últimamente ha sido contaminado por el mercantilismo se lo debemos al hundimiento del Titanic (el original, no el que deja helado a Leonardo DiCaprio).

La conexión de este hundimiento con los regalos de lazo rosa es uno de los pasajeros del Titanic: Isidor Straus, propietario de los grandes almacenes Macy´s de Nueva York. Durante el hundimiento, la mujer de Straus rechazó salvarse en un bote, muriendo junto a su marido. Esta historia de amor inmortal se hizo tan popular que Macy´s, cual trilero emocional, pareció haber sido el inventor de Cupido.

Una erupción volcánica propició el romanticismo

La noche en la que los escritores Percy Shelley, John William Polidori y Mary Godwin (futura esposa del poeta Shelley) aceptaron el reto de Lord Byron de quién sería capaz de concebir la historia más terrorífica de todas era particularmente oscura y crepuscular, como si Villa Diodati, Suiza, se hubiera trasladado a un escenario de terror gótico.

En otra parte del mundo,mientras Mary Shelley ganaba la apuesta con Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), el pintor romántico de paisajes William Turner se empecinaba en plasmar cielos de extraña luz. En realidad no estaba inventando nada, sino copiando la realidad. No es extraño, pues, que las primeras palabras que escribiera Mary Shelley para Frankenstein fueran precisamente las del capítulo IV: «Fue una terrorífica noche de noviembre…». Ni que Lord Byron escribiera también por aquellos días un poema de 82 versos titulado Darkness a propósito de aquel ambiente apocalíptico.

Todos aquellos ramalazos artísticos, en realidad, tienen su origen en la erupción de un remoto volcán, el Tambora, en Indonesia. El volcán eyectó una gran cantidad de ceniza a la estratosfera que, a merced de los vientos del Este, dio varias vueltas al planeta. En unos meses, hasta el último rincón del globo tuvo un recuerdo en forma de polvo de la isla de Tambora. En aquella época, donde no existía teléfono o internet, aquel velo de polvo que cubrió el cielo pilló desprevenidos a los europeos, que nada sabían del Tambora, ni de lo que era un invierno nuclear. Aquel año, además de ser particularmente oscuro, también fue muy frío, y en muchas regiones de Europa ni siquiera hubo verano. Aquel fenómeno se llamó Mil Ochocientos Hielo y Muerte. Y probablemente contribuyó al desarrollo del romanticismo.

El hombre que cambió de carácter y mató el alma

La neurociencia no enterró la filosofía denominada dualismo, que concebía cerebro y alma como entidades separadas, hasta que el obrero de ferrocarriles Phineas Gage no sufrió un terrible accidente: el 13 de septiembre de 1848, mientras trabajaba en la construcción de una línea de ferrocarril en las afueras de Cavendish, una explosión proyectó una barra de metal que atravesó su cráneo, penetrando por la mejilla izquierda y saliendo por la parte superior de la cabeza.

Gage sobrevivió, pero no así su personalidad: Gage había dejado de ser Gage. Otrora definido como un hombre sencillo y hasta tímido, de repente se convirtió en una persona irreverente, blasfema e impaciente. Tras su muerte en 1860, los escáneres de rayos X del cráneo revelaron que la barra de hierro había provocado daños en el lóbulo frontal, demostrando que el cambio de personalidad de Cage se debía a un cambio anatómico de su cerebro, lo que propiciaría el nacimiento de la neurociencia moderna, tal y como explica Michio Kaku en su libro El futuro de nuestra mente:

Este increíble accidente no solo cambió la vida de Phineas Gage, sino que también acabaría alterando el curso de la ciencia […] Lo cual, a su vez, dio pie a un cambio de paradigma en el pensamiento científico: quizá fuese posible establecer vínculos entre zonas específicas del cerebro y determinados comportamientos.

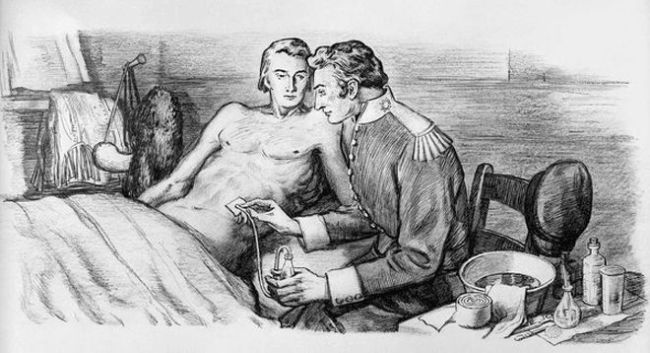

La digestión gracias a un tiro en el estómago

En general, gran parte del esclarecimiento de cómo funciona por dentro nuestro cuerpo se debió a los accidentes o a la guerra. En ausencia de los vídeos didácticos de Érase una vez el cuerpo humano, y el peso de los tabúes religiosos que prohibían la disección del cuerpo, la medicina siempre había encontrado una gran limitación para el progreso.

Pero la guerra era una continua fuente de seres humanos abiertos de toda clase de formas por toda clase de sitios. Por ejemplo, en 1864, durante la guerra prusiano-danesa, el médico alemán Gustav Fritsch pudo tratar a muchos soldados con heridas en el cerebro, descubriendo que, al tocar un hemisferio, a menudo se movía la parte opuesta del cuerpo, lo que le condujo a determinar que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, y viceversa.

Un tiro en el estómago de otra persona fue también la vía abierta para descubrir cómo funcionaba el proceso de la digestión. Concretamente de un cazador canadiense de diecinueve años llamado Alexis St. Martin, que se disparó accidentalmente, y que fue asistido por el cirujano William Beaumont una mañana de junio de 1822. El agujero permanente en el estómago de St. Martin permitió a Beaumont el asomarse a menudo a él para estudiar la digestión, tal y como narra Jennifer Ackerman en su libro Una día en la vida del cuerpo humano:

Tenía que conectarse a una especie de válvula en el estómago del tamaño de un dedo índice para que los alimentos no le rezumaran durante las comidas. El agujero permitió a Beaumont observar el interior del estómago de St. Marin hasta una profundidad de cinco o seis pulgadas (12-15 cm) y desarrollar más de un centenar de innovadores experimentos sobre el funcionamiento del estómago, sus secreciones y el proceso de la digestión.

La Peste prodigó el Islam

La Yersinia pestis es la causante de la Peste y, por ende, de la muerte de centenares de millones de seres humanos a lo largo de la historia. La plaga apareció en diversos lugares y momentos, pero en el siglo VI fue particularmente insidiosa, despoblando el Imperio Bizantino, debilitando su economía y tornándolo vulnerable a pueblos bárbaros. El Imperio Bizantino sucumbió en 1453 ante los turcos, o más bien debería decirse ante la bacteria Yersinia pestis.

Paralelamente, la expansión del Islam coincide con la época de epidemias periódicas de la bacteria, lo que debilitó también las regiones por las que avanzaba. Una simple bacteria inclinó el fiel de la balanza para que el Islam no tuviera que enfrentarse nunca a un renacido Imperio Romano, lo que habría cambiado toda la historia del Mediterráneo, tal y como sostiene Debora Mackenzie en su estudio «Black Death may have scuppered Roman Empire», publicado en enero de 2014 en The Lancet Infectious Diseases.

Estalagmitas y prosperidad china

En 2008, la revista Science publicó un artículo en el que investigadores de la Universidad de Lazhou sugerían que existía una correlación entre el grosor de las sucesivas capas de las estalagmitas de la cueva de Wanxiang con los períodos de crisis o de estabilidad política en China.

Así, el final de las dinastía Tang, Yuan y Ming coincide con bandas estrechas en las estalagmitas, y las épocas bonanza bajo la dinastía Song, con bandas muy anchas. Tal y como lo explica el bioquímico José Miguel Mulet en su libro Comer sin miedo:

Las estalagmitas se forman por el carbonato cálcico arrastrado por las filtraciones del agua de lluvia. En el caso concreto de China, el grosor de la banda anual de las estalagmitas es una indicación de la intensidad de las lluvias monzónicas. Bandas más anchas implican monzones muy generosos en lluvias, y por tanto abundantes cosechas; bandas estrechas implica sequía, pocas cosechas y hambre, lo que lleva inexorablemente a la inestabilidad política y, en muchas casos, a un cambio en la dinastía.

Hay blancos porque se fueron a vivir al norte

Al observar la composición étnica de un anuncio de Benetton algo falla: en realidad, siendo justos, la proporción de blancos con ojos azules debería ser meramente testimonial. Apenas hay personas blancas con ojos azules y, además, existen porque tuvieron que sobrevivir en un ambiente extraño y anómalo.

Todos nosotros prosperamos en África, y nos fuimos prodigando por el planeta desde ese epicentro. Sin embargo, algunos tuvieron la osadía de ir un poco más allá, hasta lugares demasiado fríos y con pocos días de sol, lo que dificultaba la síntesis de vitamina D y la absorción del calcio, que se produce gracias a la incidencia del sol en nuestra piel. Para rentabilizar los escasos haces luz que llegaban del cielo, los seres humanos que lograban sobrevivir y reproducirse en mayor proporción son los que nacieron con una extraña mutación: piel lechosa y ojos muy claros, pues ambos rasgos permiten que mayor cantidad de luz solar llegara a ellos.

El resto de la humanidad, sin embargo, no necesita tener la piel blanca y los ojos claros porque hay suficiente sol, y de ser tan blancos no solo se tornaría del color de la gamba, como cualquier turista británico afincado en España, sino que las tasas de cáncer de piel se dispararían, amén de quemaduras, ampollas, sarpullidos y consiguientes riesgos de infección. De este modo, el color de la piel y los ojos se produce en gran parte por la tensión entre los riesgos de cáncer de piel y los riesgos de raquitismo y osteomalacia, tal y como abunda en ello en antropólogo Marvin Harris en su libro Bueno para comer:

La mayor parte de la humanidad posee una piel de color oscuro o moreno, y es posible que hace apenas diez mil años no existieran en parte alguna seres humanos cuyo color de la piel se pareciera al de los actuales habitantes de la Europa septentrional.

El café propició la Ilustración

En un tiempo donde lo común era acudir a una taberna a beber cerveza, y en consecuencia aturdir el entendimiento, de repente se puso de moda tomar café. A diferencia del alcohol, la cafeína favorece la concentración, agudiza el ingenio y fomenta la conversación profunda, según diversos estudios neurológicos plasmados por el historiador Tom Standage en su libro La historia del mundo en seis tragos.

De repente, las cafeterías empezaron a convertirse en centros de conversación, filosofía, ciencia y revolución. Habida cuenta de que casi nadie podía acudir a la universidad, las cafeterías empezaron a llamarse universidades a penique, por el precio de un tazón de ese líquido que era capaz de revolucionar las conexiones sinápticas. Mucha cafeterías de Londres y París, incluso, se volvieron temáticas: las había para discutir e informarse sobre economía, otras sobre filosofía, también había de ciencia. De hecho, muchos científicos presentaban sus experimentos en cafeterías. Standage no se arredra al afirmar que las cafeterías europeas, colectivamente, vinieron a ser el Internet de la Edad de la Razón.

De ello no se deduce que el café, por sí mismo, generara la Ilustración, sino que contribuyó decisivamente a su creación, porque, como señala Edward O. Wilson en Consilience:

la misma Ilustración no fue nunca un movimiento unificado. Fue menos un río feliz y determinado que una filigrana de arroyos deltaicos que se abren paso a lo largo de canales convolutos. Uno de esos arroyos estaba, sin duda, hasta arriba de cafeína.

La luz eléctrica ha producido la epidemia de obesidad

Por culpa de Thomas Edison hay tantos obesos en el mundo, al menos en parte. Edison no es dueño de una cadena de comida rápida, sino que patentó la bombilla incandescente en 1880 y, por tanto, abrió una nueva era a la luz artificial. Hasta entonces, la luz artificial que proporcionaban las velas no permitía retirar la oscuridad como lo hacen las bombillas. Una buena vela proporciona apenas una centésima parte de la luz de la que genera una única bombilla de cien vatios. Más tarde, el alumbrado público a gas proporcionaba menos luz que una bombilla moderna de 2,5 vatios, tal y como explica Bill Bryson en su libro En casa.

Según un estudio de realizado por Cathy Wyse, de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), y publicado en la revista BioEssays, la luz artificial que nos rodea interrumpiríalos ciclos de luz natural, que están sincronizados con nuestros ciclos de vigilia y sueño, gestionado por un reloj molecular que se encuentra presente en todas las células del cuerpo humano. Esta falta de sincronía alteraría los sistemas del cerebro que regulan el metabolismo, aumentando así la probabilidad de desarrollar obesidad y diabetes.

La pizza se convirtió en icono yanqui gracias a la WW2

Si no llega a producirse la Segunda Guerra Mundial, quizá la pizza no sería una de las cosas que más zampan los estadounidenses. La conexión la hallamos cuando británicos y estadounidenses entraron en Italia por Sicilia durante la contienda. Los Aliados necesitaban alimentarse y se acostumbraron a comer pizza. Al parecer, les encantó, porque, al regresar a casa, empezaron a frecuentar los restaurantes italianos en busca de esa rueda alimenticia que constituye la dieta principal de las Tortugas Ninja. Tal y como lo explica Gregorio Ugidos en su libro Chiripas de la historia:

Algunos empresarios empezaron a producir ese plato sencillo y surgieron los primeros restaurantes de comida rápida en los que se servía pizza a buen precio.

El terremoto que creó las galletas de la fortuna

Un terremoto originó el pintoresco chinatown que podemos encontrar actualmente en San Francisco, que a su vez propició el invento de las populares galletas de la fortuna. Todo empezó en 1906, cuando se produjo un terremoto que originó incendios diversos. El fuego arrasó innumerables casas, y también quemó los papeles de nacionalidad de los inmigrantes chinos que habían llegado originalmente a California como mano de obra para construir el ferrocarril.

La picaresca permitió que los chinos aprovecharan la circunstancia para registrarse como nacidos en Estados Unidos y, de este modo, tener permiso para traer a sus familias. Frente a semejante cantidad de inmigración, la comunidad china tuvo una genial ideal para ganarse el pan: construir un barrio chino, levantado sobre los escombros producidos por el terremoto, a imagen y semejanza de la idea estereotipada que los yanquis tenían de China, y así atraer riadas de turistas. Por eso Chinatown ha sido el plató de rodaje de películas como Indiana Jones y el Templo Maldito o Gremlins.

Y precisamente las galletas de la fortuna fueron otro invento de marketing para turistas, como si Chinatown fuera Eurodisney. Daniel Lau fue, durante más de 10 años, el responsable de escribir todos y cada uno de los mensajes que aparecían en el interior de miles de galletitas de la fortuna de la compañía Wonton Food.

La revolución sexual fue propiciada por la penicilina

La revolución sexual de la década de 1960, la del sexo libre, la de todos con todos, sin celos ni remilgos, no solo fue producto de un grupo de ideólogos con ganas de fornicio. Ni siquiera fue un efecto colateral de la aparición de nuevos métodos anticonceptivos, como la píldora.

La verdadera revolución sexual tuvo lugar una década antes de lo que todos creemos, a raíz del uso generalizado de la penicilina, un antibiótico eficaz contra la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, según sostiene Andrew Francis, de la Universidad de Emory (EE UU), en un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior. Así pues, tras los grandilocuentes argumentos del sexo libre, en realidad el primer responsable del coito indiscriminado fue algo diminuto, invisible al ojo humano, la bacteria espiroqueta Treponema pallidum, cuya eliminación permitió el desenfreno que vino en lo sucesivo.