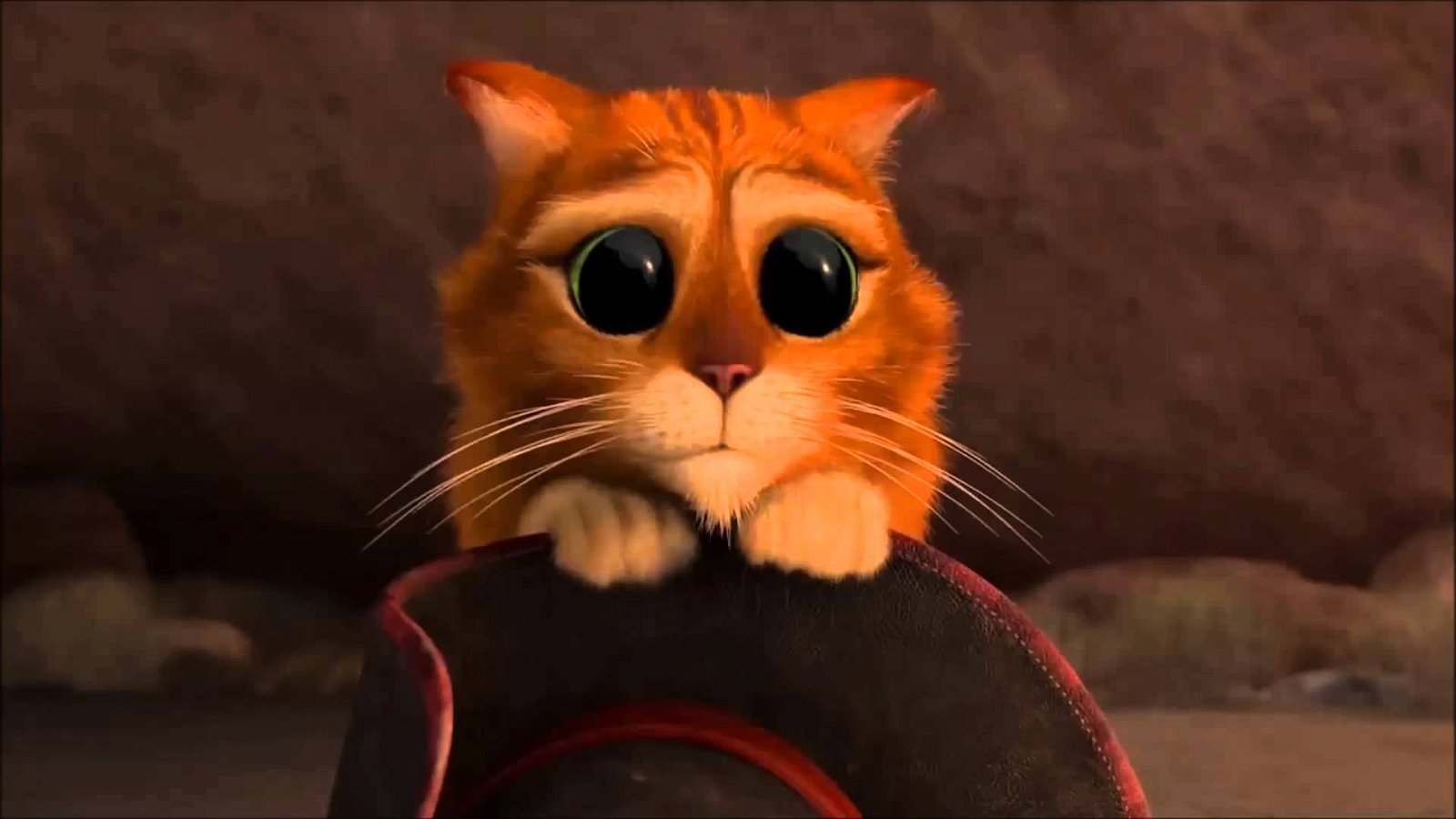

Amanda Palmer lleva nueve minutos sobre el escenario. Su voz –su mirada, enmarcada por el lápiz de ojos, como los famosos retratos de ojos gigantes de Margaret Keane– ha embrujado a todos los asistentes. Y eso no es nada fácil. El público de las charlas TED está acostumbrado a los mejores oradores.

Amanda ha hablado de cómo su trabajo de estatua humana la ayudó para su carrera musical; del momento en que decidió dar gratis su música en internet pidiendo a la gente que la apoyara y del proyecto de crowdfunding que creó en 2012 y cuya meta era conseguir 100.000 dólares.

Y Amanda acaba de mostrar la cifra final que recaudó: un millón doscientos mil dólares, uno de los mayores proyectos musicales de crowdfunding realizados hasta la fecha. En aquel momento, los medios, enloquecidos, acudieron con una pregunta: «Amanda, el negocio de la música se está hundiendo y tú fomentas la piratería. ¿Cómo haces que toda esta gente pague por la música?».

Su respuesta fue breve: «No les hice pagar. Se lo pedí. A través del mismo acto de pedirle a la gente, conecté con ellos. Y cuando conectas, la gente te quiere ayudar».

El difícil arte de pedir

«Se lo pedí.

Y cuando conectas,

la gente te quiere ayudar».

Pero pedir no es fácil. A todos nos cuesta pedir. Al menos, en esta parte del mundo que, geográficamente, mal llamamos Occidente –habría que preguntarle a alguien de Honduras si Europa es su occidente–.

Como la propia Amanda Palmer explica en su libro El arte de pedir, «no es tanto el acto de pedir lo que nos paraliza, sino lo que se esconde detrás, el miedo a ser vulnerable, el miedo al rechazo, el miedo a quedar en deuda, a parecer necesitado o débil».

El miedo a no merecer la ayuda. El miedo de que no sea justo que la pidamos.

El miedo a dar a entender (y a reconocer) que se tiene miedo.

Palmer cuenta al inicio de su charla que durante los cinco años posteriores a graduarse en una prestigiosa universidad estadounidense, su trabajo diario en Harvard Square, en Boston, consistía en subirse a una caja y hacer de La novia de 2 metros, una estatua humana que regalaba flores y miradas cómplices a todos los que se atreviesen a mirarla a los ojos.

Cuenta que en aquel momento «no tenía ni idea de la perfecta y verdadera educación que estaba recibiendo para el negocio de la música subida sobre esa caja». Ella amaba aquel trabajo (y amaba llamarlo así, trabajo), porque le permitía los «encuentros más profundos con la gente, especialmente gente solitaria que parecía no haber hablado con nadie en semanas. Teníamos un momento hermoso de miradas prolongadas y, en cierta forma, nos enamorábamos un poquito».

Pero también sufría. «Algunas personas me gritaban desde sus coches: “¡Busca un trabajo!”. Y yo pensaba: “Este es mi trabajo”. Pero dolía, porque me hacía temer que estaba haciendo algo que no era un trabajo, algo injusto, algo vergonzoso».

Pedir es colaborar

Cuando se pide, siempre existe la posibilidad de recibir un no por respuesta.

Obvio.

El problema surge cuando pedimos algo asumiendo que el «no» no es una respuesta válida. Cuando no permitimos ese «no», no estamos pidiendo, estamos suplicando. O peor aún. Exigiendo.

En su libro, Amanda Palmer dice una frase que bien podría ponerse de fondo de escritorio en el ordenador: «Los que son capaces de pedir sin vergüenza se ven a sí mismos en una relación de colaboración con el mundo antes que de competición con él».

Y continúa:

«Pedir ayuda con vergüenza viene a decir: eres más poderoso que yo. Pedir con condescendencia viene a decir: soy más poderoso que tú. Sin embargo, pedir ayuda con gratitud viene a decir: tenemos el poder de ayudarnos entre nosotros».

Estos matices en la forma de hacer una petición vienen marcados, fundamentalmente, por la separación que hay, a veces, entre nosotros. En muchas ocasiones, tenemos miedo al «no» (a recibirlo cuando no lo podemos asumir o a poner en compromiso a la otra persona cuando solicitamos su ayuda) por la vergüenza o el reparo ante la posibilidad de crear un clima de conflicto.

Pero, en realidad, es esa vergüenza la que lo crea. Como dice Palmer en su libro, «la vergüenza contamina un clima en el que se pide y se da a partir de la confianza y la franqueza».

Ser capaz de pedir sin vergüenza y con gratitud coloca en una situación de colaboración con el mundo. Como un cirujano pide una opinión a otro colega en mitad de una operación complicada. Como un futbolista pide un apoyo cuando se encuentra rodeado de rivales (salvo Iniesta, que se va de todos dejando un reguero de cuerpos caídos con las caderas rotas). Como un hermano que pide a otro hermano que vaya a recoger a sus sobrinos al colegio.

Desde lo alto de su caja, con la cara blanca y el velo de novia, Amanda explica en su libro que «tenemos que creer firmemente en la validez de aquello que estamos pidiendo. Y cómo lo pedimos y cómo recibimos la respuesta –permitiendo e incluso aceptando el no– es tan importante como encontrar ese sentimiento de validez».

Un intercambio. Un «yo te pido y te doy una flor, te doy mi mirada, mi complicidad», un «tú la recoges y, quizá, también me das algo». Porque previamente se ha pedido. Porque se ha creado, de cierta forma, un vínculo de confianza.

¿Es esto justo?

Para Palmer, La novia de 2 metros fue su escuela para aprender a pedir. Pero hubo momentos en los que regresaba a ella un miedo engendrado en el núcleo de la cultura estadounidense (de la «cultura occidental», en realidad) en la que se había criado, donde pedir ayuda equivale a reconocer un fracaso.

«Mi equipo llevó una vez nuestra camioneta hasta un barrio muy pobre en Miami –explica la artista a los asistentes de la charla TED– y nos dimos cuenta de que nuestro anfitrión de couchsurfing era una chica de 18 años que todavía vivía con sus padres. Todos en su familia eran inmigrantes indocumentados de Honduras».

«Esa noche, la familia se fue a los sofás y ella durmió junto a su madre para que nosotros pudiéramos usar sus camas. Y yo estaba acostada ahí, pensando: “Estas personas tienen tan poco… ¿es esto justo?”. Por la mañana, la madre me llevó aparte y me dijo, en su inglés rudimentario: “Su música ha ayudado tanto a mi hija… Gracias por quedarse aquí. Estamos todos muy agradecidos”. Y yo pensé: “Esto es justo”».

«Esto es…»

Y, señalando la caja sobre la que había comenzado su charla y que representaba a la estatua que ella fue –mirando a los ojos, regalando flores, intercambiando complicidades, llenando soledades– durante cinco años, Amanda remata:

«…esto».

El auditorio sigue con la mirada a Amanda Palmer mientras esta camina por el escenario. Como los ratones embaucados del flautista de Hamelin. Solo que esta vez no hay flauta ni muerte por ahogamiento. Amanda vuelve a ser una estatua humana.

Pero en esta ocasión ha cobrado vida y mira –de forma inexplicable– a los ojos a todos los asistentes. A todos y cada uno. Sabe cómo ganarse la atención de los interlocutores y eso es, precisamente, lo que está haciendo ahora. Sabe cómo elegir el momento. Y el momento es este.

«Pasé mi carrera musical tratando de encontrar a gente en internet como lo hice en la calle, sobre la caja». Y, en una voz de suave complicidad, como quien cuenta un secreto al oído, termina respondiendo –de nuevo– aquella pregunta con la que comenzó la charla:

«La gente está obsesionada con la pregunta equivocada: ¿cómo hacemos para que la gente pague por la música? Y si preguntamos: ¿cómo dejamos que la gente pague por la música?».