En 1901 apareció un libro que pretendía mostrar al público erudito cómo eran las gentes de mal vivir. «Ya es hora de que deje de ser argumento de vana curiosidad o de risa, de indignación o de escándalo», escribieron los autores, el sociólogo Bernaldo de Quirós y el farmacéutico Llanas Aguilaniedo, en el prólogo de La mala vida en Madrid. «Es hora de que se trate en otro tono y a la vez con la profunda piedad que debe llevarse a sus regiones».

Explicaban qué era la mala vida: un término que califica las conductas que se desvían de la normalidad creada por la especie humana basándose en la moral, la ciencia y el arte. Explicaban quiénes eran las gentes de mal vivir: los golfos, los pervertidos, los estafadores, los delincuentes, los ladrones, los parásitos sociales, los falsificadores, los tomadores, las prostitutas, los chulos, los mendigos, los vagabundos, las tribaditas (lesbianas), los uranistas (gais).

A todos los metían en cuadros, cajas, apartados, divisiones y subdivisiones para dar aires científicos a la clasificación que hicieron de las personas que consideraban chusma. «Cosas hay, en verdad, en este libro que tal vez parezcan mentira. ¡Quisiera Dios que lo fueran! Al tomarlas del natural, ni cargamos las tintas ni acusamos el relieve. Cuando ha sido posible contar, pesar y medir, así hemos hecho. Cuando no, damos las cosas según las hemos sentido».

En su afán cientificista, junto al título, plantaron en rojo: Estudio psico-sociológico con dibujos y fotograbados del natural. Mostraban retratos de ellos (algunos muy sucios para que se viera bien la mugre del mal vivir) y dibujos que simulaban los tatuajes que habían encontrado en la piel del hampa. Los dividían en «especies» y utilizaban palabras de la biología para que este trabajo pareciera salido de un laboratorio: «Podemos considerar al golfo como protoplasma de la mala vida».

Pero poco rigor tenía aquello. Toda observación estaba rociada de agua bendita. Cada frase estaba pasada por el juicio ubicuo de la moral católica y el libro desprendía homofobia a rabiar. Quirós y Aguilaniedo le dieron un capítulo a la homosexualidad, pero en su lenguaje: «La inversión sexual». Le dieron una definición (llena de palabras rimbombantes para que tuviera cierta apariencia de rigor):

«Defínese la inversión sexual como una perversión total del instinto genésico, con forma obsesionante o impulsiva, implicando una tendencia homosexual irresistible y generalmente tan exclusiva que solo el sexo semejante puede despertar el orgasmo venéreo».

Y le dieron una clasificación por tipos y subtipos:

☞ Invertidos puros. «Con tendencia irresistible a comportarse como individuos del sexo contrario. Degeneración manifiesta, asociada a ciertas condiciones de exaltación de la sensibilidad, del sentimentalismo, etc., en el hombre. De rudeza, necesidad de dominio, etc., en la mujer».

☞ Seudo-invertidos. «Unisexuales, que a pesar de serlo manifiestamente, desempeñan en el acto sexual el papel propio de su sexo». De este apartado salían ramas de A. Platónicos, B. Sexuales y C. Los que a veces eran platónicos y a veces sexuales. De todos salían más ramas. Entre los platónicos, había 1) «Poetas, artistas, hombres de sentimientos muy viriles, que les conducen a admirar esos mismos sentimientos en otros hombres, odiando lo femenino».

☞ Unisexuales dimorfos o dígamos. A. Varones. Íncubos o súcubos. B. Hembras. Tribadistas, viragos o femeninos.

☞ Polisexuales. «Individuos que presentan combinadas la unisexualidad en una o varias de sus formas con la heterosexualidad o amor al sexo contrario. Hermafroditas sexuales de Krafft-Ebing».

Los autores dedicaron un capítulo al uranismo: la homosexualidad masculina. Ahí mostraban a varios hombres en descripciones de las fichas que rellenaba un funcionario del Cuerpo de Penales. Entre ellos, por ejemplo:

La tonta del rastro, de Madrid, de 22 años, dependiente de comercio.

Barba y bigote escasos y afeitados, cabello pardo oscuro, iris pardo verdoso, nariz recta horizontal. Talla 1,697.

Hasta los 14 años estuvo en un colegio dirigido por sacerdote; juegos místicos (altarcitos, bautizos, etc.); fue aprendiz de sastre; ano infundibuliforme; pene pequeño, glande abultado y pelo abundante; escaso apetito venéreo; nunca ha efectuado coito heterosexual; conatos, tactos y, por último, unión homosexual, como pasivo.

Lampiño de pecho.

Es amigo de La Pavisosa (invertido puro, súcubo).

En estas fichas aparecían también La Fotógrafa, La Rosita de Plata, La Embajadora, La Cantante, La Aurora, Aida, Paca la Salada, La Zapatillera, La Florera, Concha, La Torona, La Pellejos, Marica, La Burra Pasiega y La Llorona. Entre ellos se llamaban con nombre de mujer. «La pasión de copiar lo femenino los lleva a designarse con apodos mujeriles y a considerarse mutuamente como queridas los unos a los otros, sin que ninguno emplee la palabra en su desinencia masculina».

Quirós y Aguilaniedo daban más detalles. «Gustan de vestirse y adornarse como las mujeres de las clases a las que pertenecen y muchos procuran hacerse hábiles en labores y trabajos femeninos. (…) Recordamos la habitación de uno de estos, en la cual, aparte de un reducido ajuar, toda la ornamentación de la casa, los marcos, las colgaduras, las pantallas, fundas de sillas, mesas, divanes, etc., eran obra suya en papel de seda. Todo chillón, sutil, aéreo e inconsistente como su personalidad propia».

Los autores explicaban que el uranismo no era cosa de cuna. «Esta gente se encuentra en todas las clases de la sociedad: en las clases elevadas, en la vida literaria, en la alta burguesía, en el pueblo bajo, en las últimas capas descompuestas». Decían que en otras ciudades, como Londres, la población «no sentía por las prácticas unisexuales mayor ni menor repugnancia que por las heterosexuales». Pero «la opinión es aquí decididamente hostil al uranismo, si bien de algún tiempo a esta parte –efecto, sin duda, de un contagio del mal– va haciéndose más complaciente».

Era una complacencia muy estrecha porque en aquel Madrid, en la céntrica calle Fuencarral, a plena luz del día, había ocurrido algo espantoso. Una agresión homófoba hasta la barbarie. Una mujer calva que paseaba por ahí fue confundida con un gay disfrazado de mujer. La persiguieron, la insultaron y la lapidaron hasta que quedó tirada en el suelo medio muerta.

LA CEREMONIA DEL PARTORIO

Aguilaniedo y Quirós indagaron en los encuentros de los hombres homosexuales y dieron con unas fiestas que, según decían, mostraban más su irrefrenable deseo de haber nacido hembras: las bodas, los partos y los bautizos. Lo achacaban al instinto biológico, como si en el ADN de las mujeres estuviera inscrita la afición a los bodorrios y a acristianar bebés.

Hacían simulaciones de bodas y nacimientos. Algunos de esos lugares de reunión se habían hecho famosos por una de sus fiestas preferidas: la ceremonia del partorio. El hombre protagonista de ese día llegaba vestido de mujer, con un bombo bien gordo hecho de trapos, cojines o lo que pillara. Caminaba a duras penas, como si sufriera contracciones. Allí lo esperaban los supuestos familiares y el supuesto médico. Nerviosos, obligaban a la supuesta parturienta a tumbarse en la cama y empezaban a atenderla.

Qué trajín.

Le ponían paños mojados en la frente, le ofrecían todo tipo de cuidados. Hacían una réplica de un parto, con todo su tensión y sus alaridos de dolor. Después de un rato, la supuesta parturienta alumbraba un muñeco y el doctor lo presentaba a todos los asistentes. Todos gritaban de alegría. Sacaban el vino para celebrarlo y empezaba la fiesta de verdad.

También eran frecuentes los espectáculos simulados de bodas y bautizos. Aquí había mucho más lujo y más dinero. Las fiestas eran por todo lo alto y siempre había tortas por asistir. «No falta en ellas un detalle, ni, al final, la orgía desenfrenada».

EL MUJERADO

Había algo más sorprendente aún para los autores. Contaban que en algunos países «las aficiones homosexuales han llegado hasta el punto de fabricar seres artificialmente dispuestos para ellas». En México había «un procedimiento para afeminar un cuerpo viril destinado a saciar su gusto por la sodomía». Se llamaba el mujerado.

«Al individuo elegido se le hace cabalgar en pelo y se le somete a diversas manipulaciones que tienen por efecto la destrucción lenta de los testículos, reduciéndolos a pequeñas masas de tejido conjuntivo. Mientras tanto, las glándulas mamarias crecen hasta el punto de bastar a veces a la lactancia. El cuerpo se redondea, cáese el pelo de la cara, la voz pasa al timbre femenino y se ha obtenido entonces un mujerado».

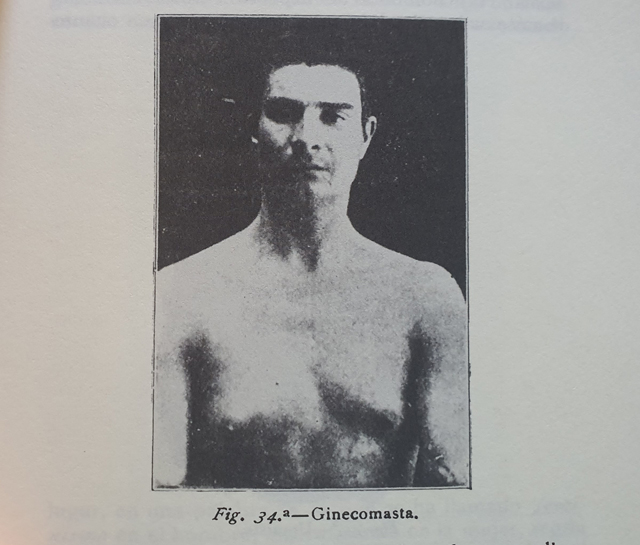

Decían Quirós y Aguilaniedo que «el vicio madrileño no llega hasta el punto de preparar mujerados». Lo que sí habían encontrado eran casos de ginecomastia: un pecho masculino que desarrolla volumen, como el de una mujer. Pero era por motivos «congénitos, infectivos o traumáticos». En España, la piel de toro, no se recurría a artificios.

LOS HOMBRES DE PLACER

Páginas y páginas dedicaron en La mala vida en Madrid a la prostitución. Hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales. También a la prostitución que le gustaba a la más alta alcurnia:

«Se han conocido casas de citas frecuentadas por señoras de posición en busca de los hombres de placer. La elección se verificaba por medio de retratos. No faltaba quien, gustando más de los placeres de la imprevista novedad, pedía simplemente un hombre con tal de que fuera desconocido. Las citas eran generalmente por la mañana y las señoras llegaban casi siempre con libros de misa. En la casa usaban antifaz, pagaban con largueza al favorecido y añadían el coche y el almuerzo. Según la dueña, sus parroquianas eran, por lo general, casadas con maridos ausentes o excesivamente fríos».