A la hora de medir el tiempo y sus consecuencias, lo palpable nos reconforta. Por eso comprendemos bien los años que tenemos, los días de vacaciones pendientes o el tiempo que falta para Nochebuena. Porque todas esas fechas resultan abarcables por nuestro calendario biológico y, por tanto, fácilmente asumibles.

En cambio, en cuanto tratamos de analizar los hechos que se miden en miles o millones de años, tendemos a bloquear nuestra conciencia como si tales dimensiones no fueran con nosotros. Pero son esas dimensiones las que nos aproximan al dónde estamos, de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde vamos. Porque es en el interior de esos procesos tan extensos donde podemos comparar nuestra evolución en el planeta con el resto de las especies.

En el libro La conquista social de la Tierra, Edward O. Wilson habla de los invertebrados. El primer dato a tener en cuenta es que las termes hicieron su aparición evolutiva hace 220 millones de años, las hormigas hace 150 millones y los abejorros hace unos 80 millones. Unas cifras espectaculares si tenemos en cuenta que nuestra especie como tal tan solo lleva unos pocos cientos de miles de años deambulando por el mundo.

Pero lo interesante no es la abrumadora diferencia de nuestra implantación en el planeta con respecto a esas minúsculas especies. Lo interesante son las consecuencias de dicha diferencia.

Los invertebrados, al llevar tanto tiempo conectados con la biosfera, han conseguido unas relaciones simbióticas con los demás seres vivos altamente provechosas. Por ejemplo, favorecieron la proliferación de las flores en cantidad y extensión. Al mismo tiempo, al conseguir ellos multiplicarse de forma tan exponencial, comenzaron a constituir un alimento muy nutritivo para otras especies.

Sin embargo, lo fundamental es que desarrollaron todo ese potencial de forma pausada (incluidas sus capacidades de organización social) equilibrándolo con el resto de la biosfera. Eso les permitió crear el sistema sostenible e interdependiente que todos conocemos.

Y aquí llegamos nosotros. En el corto período de tiempo de nuestra existencia como homínidos, tal como escribe Wilson, «no hemos tenido tiempo para coevolucionar con el resto de la biosfera. Las demás especies no estaban preparadas para la embestida. Esta insuficiencia tuvo pronto consecuencias calamitosas para el resto de la vida».

La pregunta ahora es: ¿estamos a tiempo de rectificar? ¿Podremos en unas pocas décadas alterar un comportamiento tan letal para la vida del planeta? Personalmente creo que no hay mucho margen para el optimismo.

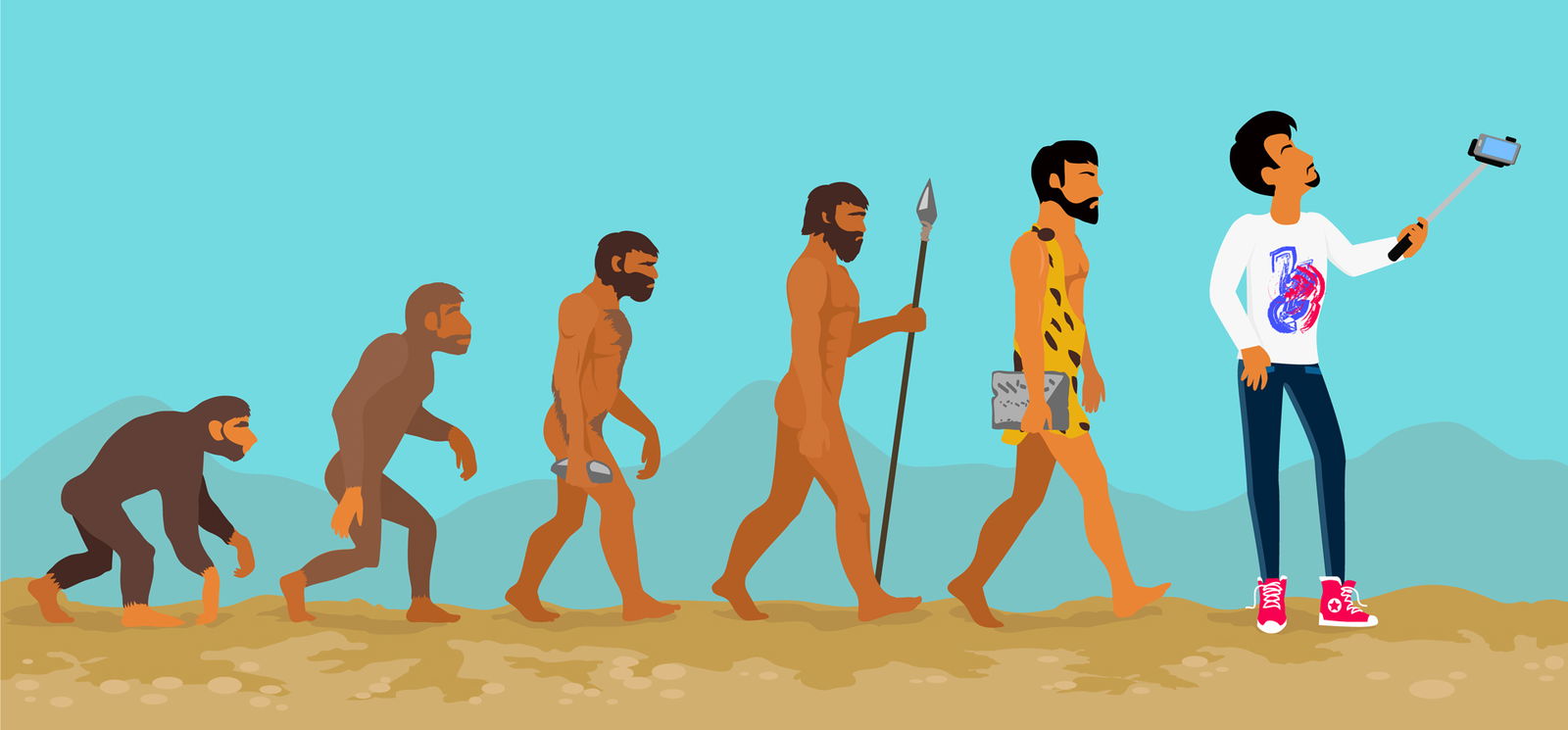

Comenzamos nuestra «evolución» desde la base de la pirámide alimenticia siendo apenas unos carroñeros que se conformaban con las sobras que abandonaban otras especies superiores. Pero enseguida creamos las primeras herramientas, el protolenguaje, dominamos el fuego, establecimos la agricultura…

Ello nos llevó a saltar a la cumbre de esa pirámide alimenticia en un tiempo récord. Tan récord que, pese a convertirnos en los indiscutibles amos del planeta, seguimos funcionando mentalmente desde el pavor en el que habíamos vivido mientras éramos tan solo una presa más que poder ser cazada.

Y es esa peligrosa mezcla de poder y pavor la que nos ha transformado en los seres destructivos que somos ahora. Porque mirado en milenios, es así como están las cosas: llegamos los últimos, nos pusimos los primeros y podemos acabar con todos.