Los niños gozan la venganza, hacen lo posible por mirar cómo castigan a quien les ha hecho daño; incluso ofrecen un pago, si es necesario, para contemplarlo. El cerebro libera dopamina cuando uno se toma la revancha, y los niños no son ángeles ni tienen neuronas de ángeles.

La psicóloga Nereida Bueno-Guerra estudió en su tesis el sentido evolutivo del sentimiento de injusticia y el deseo de venganza: «Cuando no había ciudades, cuando éramos todavía homínidos, si no te defendías de quien te hacía daño, ibas a ser el blanco de futuras agresiones. Tenías que responder, decir hasta aquí, a mí no me vuelvas a hacer esto», explica.

Ahora disponemos de otros recursos, «ya no nos extinguimos ni desaparecemos tan fácilmente, hemos creado instituciones, no tenemos que responder nosotros a quienes nos hacen daño», expresa la experta.

La venganza ahora carece de sentido, pero su impulso biológico se mantiene: eso lo saben bien los cultivadores de ira y morbo de los programas matinales de televisión.

En Japón, a mediados del siglo XIX, un terremoto destruyó Tokio. Murieron miles de personas. Los nipones habían inventado leyendas para explicar catástrofes naturales como los seísmos o los tsunamis. Eran unos peces colosales quienes golpeaban las costas y causaban los cataclismos. Como cuentan en Quo, el pintor Taganawa, tras aquel temblor brutal de 1855, dibujó a las víctimas atrapando a la criatura maléfica y ajusticiándola. La obra se replicó cientos de veces. Era un consuelo.

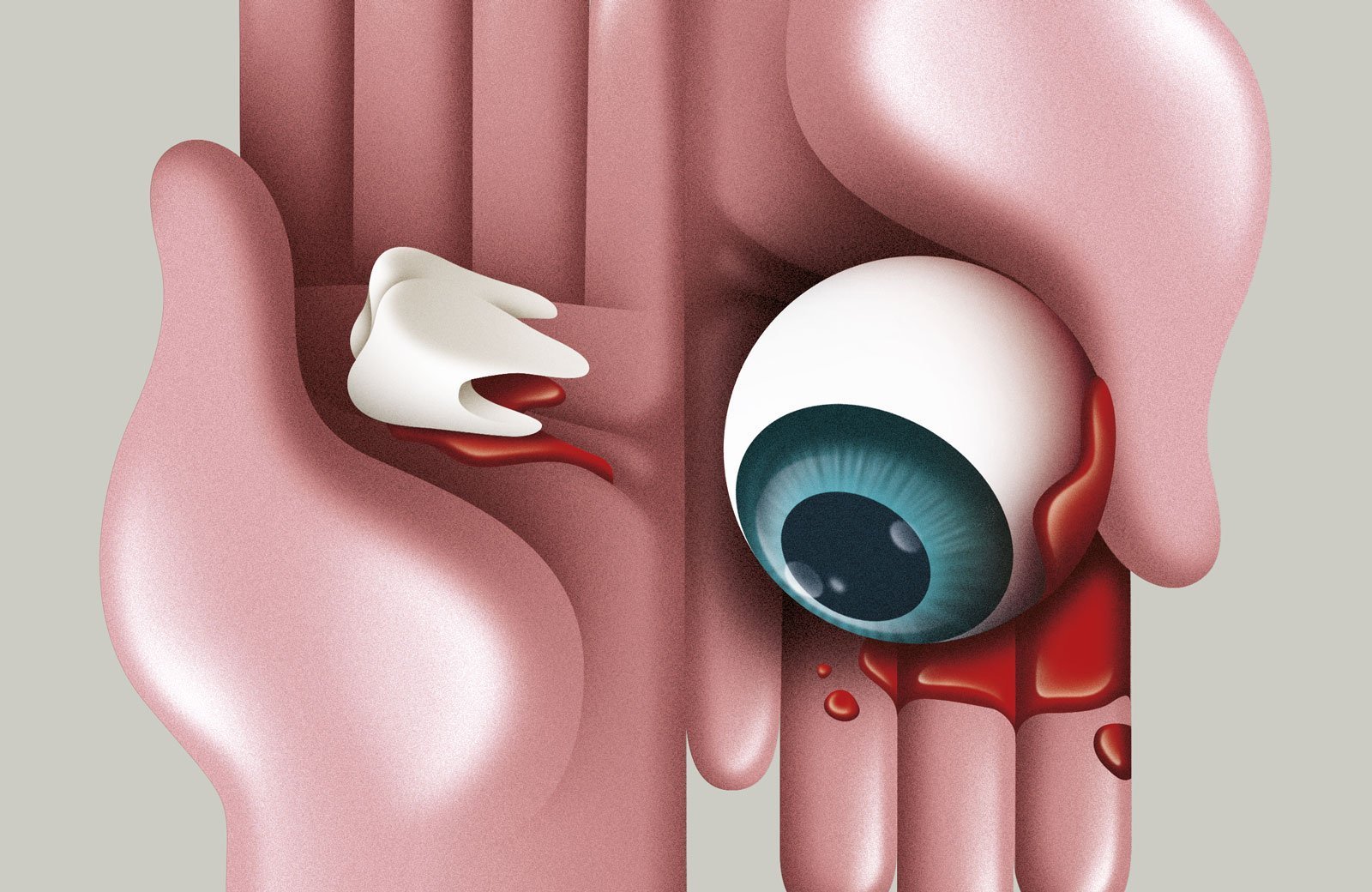

Ante la falta de enemigos a los que culpar, el ser humano los inventa. Necesitamos encontrar una voluntad detrás de las grandes tragedias y dolores. Lo accidental parece inasumible porque carece de argumento y de sentido. Al culpar a alguien ocurren dos cosas: encontramos la oportunidad de desquitarnos y nos hacemos la ilusión de que no somos esclavos del azar.

LOS CHIMPANCÉS NO TIENEN SISTEMA JUDICIAL

Los niños pagan, decíamos, para regodearse del sufrimiento merecido. Así lo comprobó Bueno-Guerra en un estudio comparativo con chimpancés y chiquillos que emprendió junto a un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania).

Los investigadores se percataron de que los simios disfrutaban también de la visión de la venganza, pero detectaron una diferencia con nosotros que podría constituir parte del cimiento de nuestro sistema de justicia, con sus claros y sus sombras.

El experimento, publicado en diciembre de 2017, expuso a primates y niños menores de seis años a injusticias, tanto sufridas por ellos como por terceros.

Aparecieron ante los sujetos dos actores (o marionetas en el caso de los niños): uno les daba juguetes y comida y otro se las quitaba. Después una tercera persona pegaba al regalador y al confiscador por separado. Tras un momento, la tunda se desplazaba y desaparecía de la vista de chiquillos y primates. Para seguir viendo la escena, el castigo, las crías humanas debían pagar con monedas para que descorrieran el telón detrás del cuál sucedía la escena; los chimpancés tenían que esforzarse para abrir una puerta.

Cuando el sujeto, mono o humano, sufría la injusticia en carne propia, hacía lo necesario para presenciar el espectáculo de cómo su atacante recibía el correctivo. Ambas especies sentían lo que en alemán se define como schadenfreude y que puede traducirse, más o menos, como alegría por el sufrimiento ajeno o alegría maliciosa. Creían que el castigo era útil y querían comprobar cómo se aplicaba.

Pero aquí va la gran diferencia. Cuando la injusticia la padecía un tercero de su especie, los chimpancés –a pesar de que habían comprendido perfectamente el agravio (se comprobó que luego preferían no pedir comida al individuo antisocial)–, escogían no contemplar el castigo, les importaba muy poco. Sin embargo, los niños sí querían ver/comprobar cómo se castigaba a quien había hecho daño a uno de sus compañeros.

«Nosotros tenemos una conciencia de grupo o de especie», apunta Nereida Bueno-Guerra. «No digo que todos los chimpancés sean así, pero es algo repetido en muchos experimentos: no hacen nada si ven el daño a otros de su misma especie», argumenta.

«Un chimpancé solo podrá ser abogado o juez cuando le interesen otros que no son él mismo», ilustra. O sea: únicamente resuelven sus propias cuentas.

LA VENGANZA ORDENADA Y LA POESÍA

El humano puede hacer las dos cosas, pero hace prevalecer el sentido de grupo sobre el individual. Para evitar el caos, se inventó un sistema de venganza delegada, racionalizada y con competencias de producción simbólica: la ley, los tribunales; la Justicia.

«La Justicia se establece cuando vemos que permitir que nos venguemos o castiguemos nosotros mismos no tiene sentido. La representación de la justicia es una mujer con los ojos vendados, es ciega, es alguien que no ha sido parte», apunta la psicóloga.

Esa idea, la de la justicia ciega, es un ejemplo de su capacidad de producción simbólica: la alegoría neutraliza el sentido de la vista –el que nuestra especie considera más trascendental– y emplea la balanza, es decir, cambia lo humano por la matemática, por la posibilidad de un equilibrio perfecto, e intenta desvincular las decisiones y sentencias de la subjetividad; con ese mismo fin poético, los jueces (y los abogados) visten toga o pelucas horribles.

Nada de esto es cierto, la subjetividad (o parcialidad) no se elimina, pero lo justo de un sistema judicial depende de la honestidad con que sus actores intenten eliminar esa subjetividad.

A grandes rasgos, la venganza busca lo mismo que la justicia, esto es, cerrar un relato, compensar el sufrimiento de un daño. Pero la virtud de la justicia es que actúa para generar, durante el proceso, la menor cantidad posible de injusticias derivadas.

Resumiendo: en la justicia moderna, el culpable tiene derechos que deben respetarse siempre; en la venganza, cualquier castigo es poco.

LA DIFICULTAD PARA DEFINIR LA VENGANZA

Una de las primeras sorpresas de la investigadora al adentrarse en el territorio de la venganza fue el vacío de conocimiento: «Vi que apenas se había tratado el tema en otros animales, casi ni en nosotros», recuerda.

«Busqué en manuales y costaba encontrar una definición de lo que era la venganza y, de hecho, se confundía con otras palabras como envidia, rencor, reciprocidad, agresión… Cada una tiene diferencias sutiles con la venganza», reflexiona.

La venganza es un celebrado y efectivo motor narrativo y cinematográfico. De hecho, a la investigadora se le despertó la inquietud gracias al cómic de Batman. Pero la estrategia habitual para que la venganza reconforte al espectador es dibujar (mediante vestuarios, tonos de voz y unos hechos incontestables) quiénes son los (muy) buenos y los (muy) malos, cosa imposible fuera de la ficción.

Bueno-Guerra llegó en su estudio a una definición de venganza: «No es la fantasía de vengarse, tiene que ser una acción que haces porque consideras injusto lo que te ha pasado, y este es un terreno pantanoso. La acción tendría que ir contra la persona que te ha hecho el daño, porque si va contra otra persona, ya no es venganza sino agresión redirigida».

LOS BUITRES TELEVISIVOS DEL MORBO

La publicación en Netflix del documental sobre el caso de las niñas de Alcàsser ha despertado una indignación masiva, tanto por las andanzas de Nieves Herrero como por la clara semejanza con lo que sigue ocurriendo cada vez que un crimen o una tragedia salta a la palestra. Los medios se frotan las manos y ayudan a los usuarios de redes sociales a que se froten también las suyas.

«Se hace mal», reflexiona Bueno-Guerra, «porque cuando hay espectáculo, ya hay detrás una decisión tomada de qué opinión tenemos que tener frente al caso. No se permite debate, la víctima siempre tiene razón y ya está. No hay que quitarle la posibilidad de que se exprese a la víctima, pero sí la posibilidad de que elija ella cómo proceder».

Se quiere que las víctimas deseen venganza, se habla por ellas, se esgrimen la cadena perpetua, los ‘que se pudran en la cárcel’, la pena de muerte; se acusa de buenismo o de complicidad o de insultar a las víctimas a quienes hablan de reinserción; se les achaca que solo son capaces de decir eso porque no lo han sufrido en sus carnes; se desea, incluso, que quienes mantienen esa postura lo sufran en sus carnes.

Y cuando aparece una víctima que pide calma, que exige que no usen la imagen de su hijo, asesinado, en un acto que creaba un clima a favor de la cadena perpetua, entonces sucede lo increíble: los hay que se revuelven contra ella, contra quien sí ha sufrido en sus carnes, en su alma, en sus uñas.

Sin embargo, las diatribas de famosetes de capa caída, tertulianos y tuiteros, son, simplemente, ganas de venganza recreativas: son, para ellos, lo mismo que cantar himnos los hooligans, les aporta excitación, desahogo y sensación de vigor.

Bueno-Guerra trabaja además con presos en distintas cárceles y sabe que la sed de venganza no es una broma: «En mi experiencia, quien la siente es alguien que no duerme tranquilo, alguien que alimenta el odio que tiene, que no llega a ser feliz».

INSTRUCCIONES PARA VENGARSE COMO NIÑOS

En un experimento más reciente, la científica trató de averiguar qué nivel de bienestar generaba la venganza en niños de seis a 14 años. Para eso pidió a los niños calificar (del uno al cinco) su bienestar en tres momentos: al comenzar, cuando sufrían el daño y cuando elegían una reacción. Se buscaba medir el grado de satisfacción tras la venganza.

Los participantes pintaron unos dibujos. Les hicieron creer que los habían mandado a otros niños que los habían roto o extraviado y les dieron cuatro opciones de respuesta: no hacer nada, mandar un emoticono riéndose de ellos, que aquellos recibieran el mismo daño o que los expulsaran del colegio (a esta opción se añadía la posibilidad de enviarles una carta). Tenían que pagar con pegatinas y cada opción costaba más.

«Muchos elegían que les devolvieran el mismo daño, es decir, la venganza; pero otros optaban por la peor opción: la expulsión. No obstante, lo bonito era lo que ponían en las cartas. No insultaban, las víctimas preguntaban al agresor por qué les habían borrado los dibujos. Una de sus principales motivaciones al escribir era intentar entender por qué habían sufrido ese daño, incluso a veces trataban de buscar una justificación a los agresores; se interesaban por si habían tenido un mal día o si estaban enfadados. El ser humano no busca solo venganza, necesita cerrar el círculo», detalla.

La experta descubrió que quienes se vengaban puntuaban mejor que en el momento en que habían perdido su dibujo; pero, como no habían recuperado lo perdido, no estaban al máximo. «Los niños que mandaron la carta sí llegaron al cinco; sentían que habían resuelto o integrado en su vida lo que les había pasado».

hay gente sicopata qe siempre se venga sin motivos antes y desp, ellos causan el odio d ls demas

hay gente qe se venga sin ser sicopata por no esperra y demasiada emocion y antes de usar vias legales

y hay gente qe se venga por qe es ya la unica justicia posible pero es un riesgo siempre aunque sea ecuanime la venganza