«¡Sal, Neville, Sal!», le gritaba la masa de vampiros que rodeaba su casa. Todos lo eran ya. Toda la humanidad estaba vampirizada. Todos gregarios, unidos, ufanos. Todos menos él.

Encogiéndose de hombros, se llenó de nuevo el vaso con whisky. ¿Cuál era su actividad desde hacía meses? Poner collares de ajo en las ventanas, redes en el invernadero, quemar los cuerpos, quitar las piedras y, poco a poco, ir reduciendo aquella multitud. ¿Por qué engañarse a sí mismo? Nunca había encontrado a nadie más.

En Soy leyenda, de Richard Matheson, se describe la agonía del último hombre en la Tierra. ¿Tiene sentido resistirse cuando no hay nadie más como tú? ¿Vale la pena ir a contracorriente cuando los beneficios de no hacerlo son incalculables? En la obra, aparece una y otra vez la sensación de desesperación, rayana en la locura, del protagonista, Neville. Cada día de su vida sufre. Nada calma ese sufrimiento. Porque, sencillamente, nuestro cerebro está diseñado para estar solo.

Cuando vamos a contracorriente, cuando no hacemos lo que hace la mayoría, nuestros sistemas de recompensa del cerebro no segregan tanta dopamina como al hacer lo que hacen los demás (concretamente, el grupo al que nos adscribimos). Esto provoca que realmente sea muy difícil sentirse en lo cierto cuando uno tiene una idea particularmente discrepante con la del otro. Nuestro concepto de quienes somos, pues, está conformado fuertemente por el contexto social, y eso está escrito neuroquímicamente en nuestro cerebro.

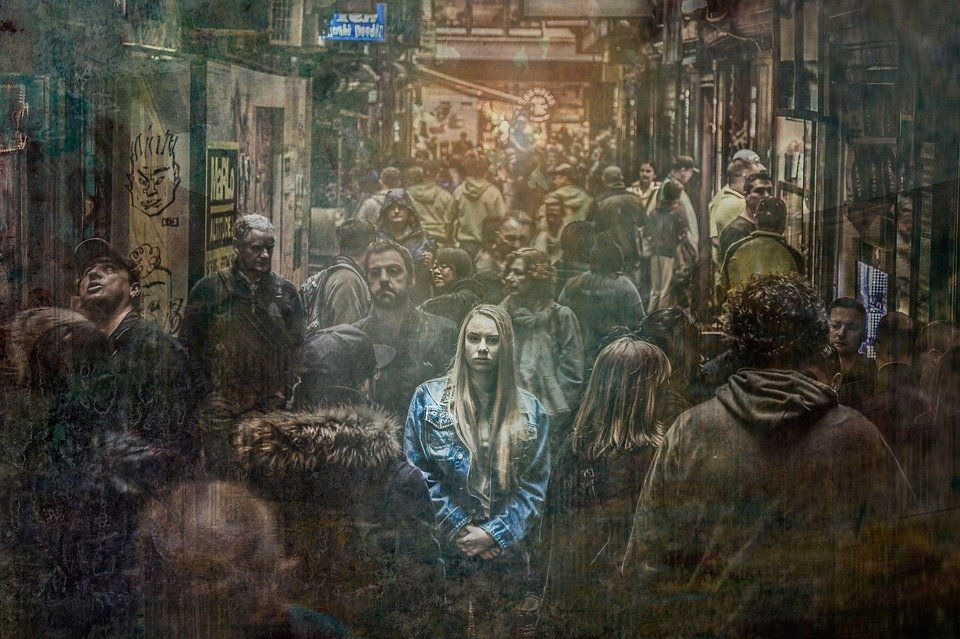

LA MANADA

Uno de los principales teóricos sobre la teoría de la identidad social, que postula que somos como somos en función de lo que son los que nos rodean, es el psicólogo polaco-francés Henri Tajfel, quien analizó cómo era posible que individuos aparentemente decentes se unieran a la manada para llevar a cabo actos espantosos. Tajfel sabía muy bien hasta dónde podían llegar las manadas, porque él había sido una de tantas víctimas del Holocausto.

Hay innumerables estudios que sugieren que si un sujeto responde a una pregunta y, a continuación, todos los demás discrepan, el sujeto tenderá a cambiar su respuesta para adecuarla a la mayoría. No solo es cuestión de encajar o no resaltar, ni siquiera es que uno se deje llevar por la humildad de que lo suyo solo es una opinión individual frente a otra que es mayoritaria… sino que neuroquímicamente recibimos un chute dopaminérgico.

La dopamina uno de los muchos neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas y es la causante, entre otras cosas, de las sensaciones placenteras y de relajación. La pertenencia al grupo es seguridad. Estamos bien. No hay conflicto ni siquiera a nivel neuroquímico. Por el contrario, si no encajamos en el grupo, entonces se activa la amígdala y la corteza insular, regiones asociadas con el miedo y estrés. Y cuanto más activas sean estas áreas, más probable es que las personas cambien de opinión para armonizarla a la de la mayoría.

Estas alteraciones en el cerebro son tan profundas que no estamos ante un cambio de opinión basado en la sumisión, un cambio efímero, puntual, coyuntural, sino ante un cambio freático, duradero, marcado a fuego por la química de nuestro cerebro. No es que sintamos que somos diferentes, sino que el padecimiento es tan grande que llegamos a sentir que estamos equivocados.

El CPFvm, la corteza cingulada anterior y el núcleo accumbens también se activan particularmente cuando todo el mundo discrepa de nosotros, cuando no podemos amoldarnos a la opinión mayoritaria. Por eso, precisamente, en un estudio de 2011 que empleó técnicas de estimulación magnética transcraneal para activar temporalmente estas regiones, demostró cómo las personas fueron menos propensas a cambiar de opinión para ajustarlas a la de los demás.

TÚ ERES ELLOS

Como ya explicamos hace tiempo, sencillamente, si no te importa lo que los demás opinan de ti, tu cerebro no funciona bien. Así que no solo nos amoldamos a las opiniones del grupo en el que queremos prosperar, sino que continuamente estamos monitorizando nuestra reputación y autoestima en el espejo que mejor nos reflejamos: los ojos de nuestros pares o semejantes.

Y lo que es peor, la interacción con un grupo de semejantes tiende a amplificar las ideas y los comportamientos, es decir, que cualquier tendencia tiende a radicalizarse si hay mucha gente que la apoya y se dan la razón unos a otros para no ser expulsados del grupo. El ejemplo paradigmático de este fenómeno tiene lugar en los partidos políticos. Podría resumirse así: segregación de opiniones + conversación de grupo = polarización.

Así pues, somos mentes colmena; para lo bueno y para lo malo. Y gregarios. Por eso, cuando nuestros padres no nos dejan hacer tal cosa, aducimos que nuestros amigos sí lo hacen. La réplica de los padres no puede ser más desatinada: «Y si todos se tiraran por un precipicio, ¿tú también lo harías?». La respuesta corta del hijo debería ser que, obviamente, sí, a no ser que se busque el suicidio social; la respuesta larga la ofrece Dean Burnett en su libro El cerebro feliz:

La verdad es que, dado que la evolución ha creado en el cerebro humano la necesidad intrínseca de agradar y de ser aceptados por otros, una necesidad que puede anular (y a menudo anula) nuestras facultades de toma racional de decisiones por mucho que ello tenga unas consecuencias manifiestamente negativas para nuestro propio bienestar y hasta para nuestra supervivencia, si yo me viera ante la tesitura de que todos mis amigos decidieran de pronto y a la vez hacerlo, no podría jurar que no fuera víctima de ese mismo proceso ni que no me dejara guiar por el supuesto de que debía de existir una razón de peso para que actuaran de ese modo, y que, por tanto, no fuera a seguir su mismo ejemplo. En resumen, que, en vista de cómo funciona el cerebro, sí, probablemente yo también me tiraría por el precipicio.

Y así son las cosas. No son bonitas, ni idílicas, ni románticas, pero es así como funciona la sociedad o cómo nuestro cerebro se retroalimenta positivamente de estas dinámicas para operar correctamente y hacernos felices. Encajando. Amoldándonos. Formando parte de la turba.

Así pues, tal vez, más que Soy leyenda, quien definió mejor el sentimiento de que todos nosotros solo somos briznas de hierba arrastrados por un caudaloso río y poco más fue el protagonista de la serie animada BoJack: «No le he hecho nada malo porque no puedo hacer nada malo porque todos somos simples productos de nuestro entorno, que vamos rebotando por ahí como canicas en el juego de los hipopótamos tragabolas que es nuestro universo cruel y azaroso».