Sorprende tanta valentía en un libro tan pequeño. Martín Olmos, despedido de un periódico por hablar de un monarca carcomido por el tiempo, Alfonso XIII, no escarmienta. El escritor acaba de publicar una Breve relación de vidas extraordinarias (Pepitas de Calabaza) donde habla de un «vendimiador de pichas», un «jodedor de mulas» o «la puta de Sarriá que tenía inquietud gramatical». Y hasta se atreve a mentar la verga del dictador: «Franco, jodedor esforzado y doliente, sostenía el manierismo del gusto por las monjas, que es idiosincrasia española largamente predicada en don Juan y la novicia Inés».

No están los ojos de hoy acostumbrados a leer estas cosas: «Miguel Borrás fue marica medieval». O «le metieron en un asilo por derecharlo pero le pegó a un paralítico». No deja uno de pegar respingos en la silla al ver estas palabras impresas, como si el autor viviera lejos del presente y no supiera que aquí, en el mundo de hoy, hay cada vez más palabras impronunciables.

Pero después de los tres primeros sustos, después de leer varias veces algunas de las voces prohibidas hoy, uno empieza a pasar páginas con el mismo alivio que siente el gordo cuando se desabrocha el botón del pantalón para empezar a comer.

Pocos pueden mantener un pulso más elegante para escribir del crimen y el mal como lo hace Martín Olmos. Lo acreditan sus tres premios literarios, su libro Escrito en negro y ahora esta relación de vidas extraordinarias que acaba de publicar.

Este libro parece escrito en otra época. En plena era del bozal, de censuras biempensantes, de modos verbales de monja ursulina, te atreves a decir que «los cojos aciertan la lluvia» o que un señor «jodía putas esmeradamente». ¿No te estás pasando, Martín?

Los cojos, y también los reumáticos, intuyen los cambios de tiempo desde la fisiología como la gente de campo lo hace desde la experiencia de pasarse la vida mirando al cielo. Es una habilidad que tienen a la que deberían sacar más rendimiento. Hay viejas, también, que intuyen las desgracias. Las viejas no son muy meritorias porque intuir las desgracias es más previsible que intuir la lotería. Es de más valor acertar el granizo, que es el negociado de los cojos.

Los cojos suelen juntar también muy mala hostia, ponte en su lugar. En cuanto al lenguaje, tarde o temprano se desembarazará de estas fajas de virtud que hoy son moda más que compasión, que son exhibicionismo más que otra cosa. El caballero que cuida sus adjetivos hasta la ridiculez se siente muy bien consigo mismo aunque lo disfrace de cierto humanismo. No se trata de llamar a las cosas por su nombre, porque, por lo menos en castellano, las cosas tienen muchos nombres y unos vienen mejor que otros según la circunstancia.

El gobierno francés acaba de prohibir, acatando el veredicto de su academia, el lenguaje inclusivo en sus textos oficiales y ya se atreve a usar el masculino neutro sin ruborizarse y nadie en su sano juicio va a suponer que son una buena manada de misóginos por eso. Aquí, aunque sea por economía, acabará pasando lo mismo. En todo caso, Breve relación de vidas extraordinarias no es más que un trabajo literario, bueno, malo o regular según el gusto del lector, y en literatura uno debe optar por la musicalidad de la frase y para eso le encaja a veces la palabra más inconveniente porque suele ser más sonora.

Dices, como ya observó Umbral, que «en España se sostiene el culto al monstruo, a la ternera de dos cabezas, a la mujer barbuda, al enano cabezón y al gigante zampabollos».

En España y en todos los sitios. El pueblo es muy de ir a mirar monstruos y a reaccionar al gusto. Unos exhiben su compasión y se van a casa contentísimos con su virtud y otros se parten de la risa. Cuando en Francia se prohibieron las ejecuciones públicas, los parisinos se iban con la familia los fines de semana a la morgue a ver muertos. Se llevaban a los niños, eran otros tiempos.

Ahora se sobreprotege a los hijos y un chaval se entera de que la gente se muere de verdad a los 30 o 35 años. Antes se llevaba uno a los chavales a los ahorcamientos con un cucurucho de cacahuetes. A Baroja le gustaban mucho los agarrotamientos, pero a veces se equivocaba de verdugo. Cuando ejecutaron al Canelo escribió: «Ya sentado en el palo, con el collarín puesto, el verdugo hace girar el manubrio: 14 vueltas le ha dao y el reo se ha preocupao».

El pueblo es así porque en realidad la figura del pueblo es una entelequia, como decía Dostoievski, que mantenía que los que aman al pueblo aman la idealización de un pueblo que nada tiene que ver con la realidad. El pueblo, en rigor, es manada, y va a pegar cuchilladas al bulto. El individuo es otra cosa, aún tiene remedio. En el capítulo quinto del libro sale el pueblo que se fue a ver como colgaban al pobre Miguel Borrás por bujarrón y luego le quemó las vergüenzas.

Martín, te veo muy suelto. Describes a un bailarín de Ronda como un «tonto polifacético». ¿«Tonto», escribiste? Dudo que alguien de bien vivir se atreva a pronunciar esta palabra políticamente incorrecta. Sospecho que es un error de imprenta.

El tonto guarda mucha literatura en español. Umbral dice de «el camino de los tontos al sol» y Cela, que era un gran cultor de tontos, dice que hay tontos revientatinajas, tontos capacanes, tontos miralunas, tontos cagaleches, tontos de secano y tontos de regadío, que son tontos con menos pretensiones. Los tontos de Cela son magistrales: Paquito Malpija, alias Guijo, el Caramillano y Pepito Chueca, alias Mamón.

El tonto es de gran uso literario. No hay que buscarle vueltas. Al tonto Ramón Clemente y García, el bailarín de Ronda, le celebraron las gracias los listos cuando se puso a bailar con la momia de una monja jerónima y el hombre se fue animando, claro, a quién no le gusta que le rían un chiste. Luego le fusilaron, al pobre.

Del tonto Ramón Clemente hizo Serrat La ciudad quemada. Hace poco empezaba Santiago González una columna hablando de un amigo suyo que echaba de menos los tiempos en los que los tontos llevaban lo suyo con modestia. El tonto es literario, incluso librepensador, es hombre muy respetable pero el imbécil no, ese no da ni para medio párrafo. Un tonto no es necesariamente un imbécil.

Dices, además, que «el tonto se ha ido extinguiendo en la socialdemocracia a base de no nombrarlo y ha desaparecido de pura tautología».

El tonto y otro buen montón de conceptos. Al final no es más que vestir a la mona de seda. Se proscriben palabras porque un lince llega a la conclusión, quién sabe a través de qué meandros, de que son injuriosas y se llega a la ilusión de que el problema al que iba aparejada la palabra desaparece. Pero la mona se queda.

Citas a un «contemplador de pechos» que vigilaba una cárcel en la que las presas enseñaban las tetas, a través de los barrotes, a los centinelas. Eso no le va a gustar nada, pero nada, al tío Zuckerberg. Lo sabes.

Pero esa historieta es rigurosamente cierta tal como me la contó un tío de mi madre que había estado en la milicia por quitarse el hambre. Es tal como lo cuento en el libro y no es historia descabellada. Recién había acabado la guerra. Los centinelas se hacían sus alivios mirando las tetas de las presas, no es una historia para contar en la catequesis pero aún vestigiaba la barbarie y el hambre. En realidad era un precedente de las cabinas de los sex shops y de las páginas indecentes del internet. La historia del contemplador de pechos deriva en tragedia, en heroicidad y en decepción. Es una historia bastante triste al final.

Recuerdas a un hombre que sentó a Dios en el banquillo de los acusados y acabó matándolo. Nietzsche mató a Dios con sus palabras pero el embajador soviético en España Anatoli Vasílievich Lunacharski, de «cojones cárdenos del rigor del invierno», le pegó unos tiros de ametralladora.

Pobre Lunacharski. Creo que fue Oscar Wilde el que dijo que al final a uno le recuerdan por una anécdota. Este mismo año ha publicado la editorial SigloXXI un libro de 500 páginas que se titula Lunacharski y la organización soviética de la educación y de las artes, pero yo solo le saco por mandar fusilar a Dios. Hago lo mismo con el cardenal Segura, que aparece en el capítulo tercero como vendimiador de pichas porque ordenó capar ocho estatuas del Museo Arqueológico de Sevilla y, en cambio, Paul Preston le menciona mucho en su biografía de Franco como hombre de ciertos principios y constantes desencuentros con el general.

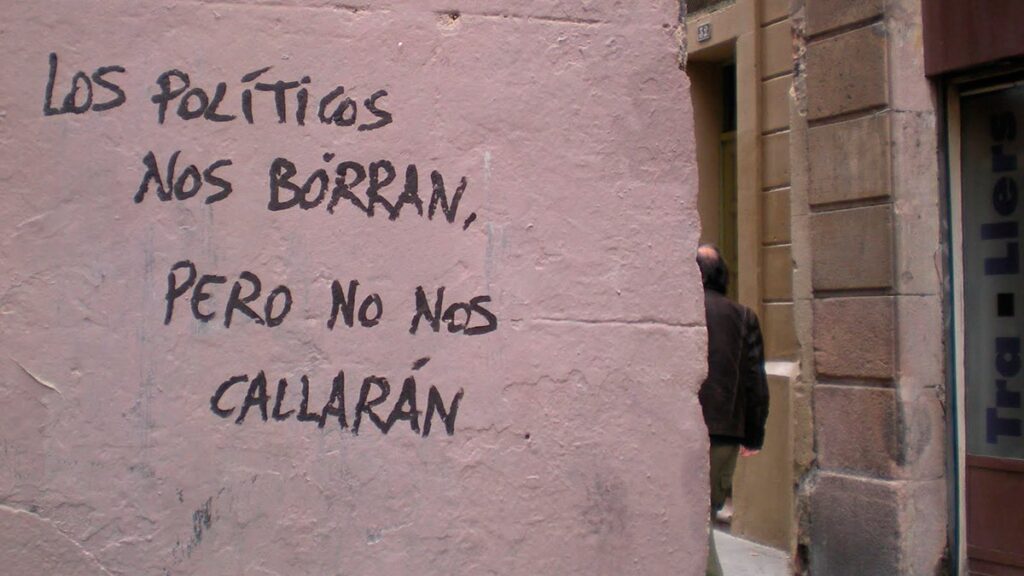

Recuperas a Umbral porque dijo que «el eufemismo suele inventarse en las visitas y los discursos porque ni a las visitas ni a los discursos políticos les gusta llamar a las cosas por su nombre».

Claro. Uno entiende el eufemismo como regla de educación básica en el caso de las visitas. Si te reciben en una casa, te convidan a una copa y te invitan a cenar tienes que dejar la sinceridad en el ropero, con el abrigo y el paraguas, y no ponerte a juzgar el vino como si fueras un enólogo o a decir que el cuadro del comedor es una mierda.

En el caso de la política, el eufemismo es un truco de trilero que cada vez engaña a menos gente. En política se practica el eufemismo con desahogo para sacar rendimiento de la apariencia de virtud, para cobrar de las apariencias de mérito que decía La Rochefoucauld que rentan más que el mérito mismo. Luego aparece un concejal que en un descuido se leyó un libro y se le llena la bocaza glosando la altura política de Churchill cuando, en pleno Blitz, reconoció aquello de que solo podía ofrecer a su pueblo sangre, sudor y lágrimas.

¿Qué iba a ofrecer? ¿Collares de longaniza? Había aviones bombardeando Londres. Sin embargo, cuando ya ha pasado por ser un politólogo de altura y termina de contar la anécdota, regresa a disfrazar la realidad y a llamar contención al hambre.

¿Cómo descubriste a estos personajes «ilustres, santos, asesinos y orates» que se está llevando el olvido?

Están en los libros, como casi todo, y no necesariamente en libros sobre personajes curiosos, sino en cualquier texto. Luego, ya ves, de buscarles un par de vueltas. Hace poco, leyendo Sin blanca en París y Londres, las memorias mendicantes de George Orwell, reparé en un general francés que menciona, Cambrone se llamaba, que cuando fue invitado a rendirse en Waterloo contestó: Merde, que no necesita traducción. Echando un vistazo al Diccionario de Filosofía de Savater me encontré con un tal George Ruth, que opinaba que ser negro era una enfermedad.

El mundo es muy raro, a nada que te pegues un garbeo por el barrio, y como decía el difunto Umbral, las historias no son de nadie y sobran por todas partes. El personaje cae en tus manos casi por casualidad y luego vas y como sostenía Borges, le pones la explicación más estética a la que puedes optar.

¿Por qué crees que resultan tan fascinantes personajes como los «putos de retretes»?

Es lo que decía Cela, que no se puede hacer una novela con el yerno ideal, que aprueba unas oposiciones y lleva una vida de orden y que, por el contrario, las novelas se hacen con las ovejas negras. Si te pones a contar en la sobremesa de un bautizo que tu hijo saca buenas notas y se hace todos los días la cama, la mesa se vaciará en menos que canta un gallo y se irán todos al bailable, a entretenerse, pero si te pones a hablar de un primo segundo que tienes que le escribe cartas de amor a un pastor alemán, se quedarán y preguntarán pormenores: ¿Y el perro le corresponde? ¿Se van a ir a vivir juntos? ¿Piensan tener familia? Claro, estas cosas le pasan siempre a un primo segundo, no a uno carnal.

Te presentas ante el lector como «su seguro servidor». ¿Eso qué significa y qué implicaciones tiene?

«Su seguro servidor» es casi un arcaísmo, ya casi nadie lo usa, con lo que el autor se convierte en un personaje y evita la incomodidad de usar el «yo», que no deja de ser pretencioso. Decir «yo pienso que…» es darse mucha importancia, como si lo que pensases le importase a alguien media mierda, que es lo que suele ocurrir. Usando la tercera persona y con un giro un poco artificioso vas y sueltas tus mezquindades y tus pobres conclusiones con desahogo marcando una distancia.

Es horrorosa la gente que se autocita como si estuviera diciendo por Gracián o por Sócrates, esa gente que suele decir: «como yo digo, esto es tal o cual…». ¿A quién le importa lo que tú digas? Ni que fueras Descartes. En realidad, lo de «su seguro servidor» es una forma de defensa y de hacerme el sueco.

Y tu autocensura, ¿qué? ¿Te la has pasado por el forro?

Sí, claro, pero no tiene ningún mérito porque no hay nada que perder. Uno cuida lo que dice cuando puede ganar algo, o perderlo. Entonces actúa con precaución. Sabes, Mar, que esto de la literatura no da para comer caliente una vez al día, ya no te cuento merendar. Yo no soy el tío más listo de mi escalera, pero me llega para acertar que este libro mío, además de la familia, que para eso está y que se joda, lo van a leer siete u ocho personas, con lo que no tiene ningún mérito obviar las ofensas. No es valor, es calcular con cierto realismo la difusión.

Martín, después de escribir este libro tan inadecuado, ¿te entregas tú solo a la policía biempensante o me vas a hacer que te denuncie yo?

Yo no me pienso entregar. Te dejo la responsabilidad de denunciarme, pero si vienen a por mí tendré que echarme al monte y vivir de la caza y de robar a los excursionistas.

Sensacional (plas, plas). Muy bien preguntado y formidablemente respondido.