Muchos tenemos una idea romántica de viajar que cosiste en llegar vírgenes y prístinos a un enclave y dejarnos guiar por los lugareños, todos sabios y con alma de cicerone, dispuestos a compartir sus conocimientos secretos del lugar con nosotros. Pero esta idea podría tener demasiados inconvenientes si echamos un vistazo a los estudios sobre cómo la gente interpreta lo que le rodea o transmite su cosmovisión de las cosas.

Asumamos, aunque sea de perogrullo, que los lugareños puede que nos indiquen un restaurante, un rincón recoleto o una actividad poco turística que nos resulte excepcional. Todos nosotros, yo incluido, tenemos buenas experiencias que contar al respecto. Pero también hay que tener en cuenta que la gente suele tener una visión muy parcial de las cosas: sí, es un buen restaurante para el lugareño, pero ¿es bueno en comparación con el resto? (y a esa pregunta solo podemos responder probando todos los restaurantes de la zona) ¿Lo que él considera bueno es también bueno para nosotros? ¿Puede que algún tipo de sesgo cognitivo influya en su respuesta? ¿Puede que sencillamente nos esté mintiendo para reírse de nosotros o que no tenga ni repajolera idea de lo que dice? Entre el 1 y el 4 por ciento de la población mundial tiene inclinaciones psicópatas, ¿cómo saber si el pintoresco local que tenemos delante no lo es?

Todo esto viene a colación de una anécdota que me ha ocurrido hace poco en otro sitio en el que escribo. Tras echar por tierra una serie de tópicos sobre un determinado país, como que su consumo de té no es tan elevado como se creía atendiendo a las estadísticas, diversas personas me han enmendando la plana. Sobre todo un cocinero que trabajaba en dicho país y que aseguraba, según palabras textuales, que el consumo de té sí que era elevado porque todos sus conocidos tomaban mucho té, y en cualquier supermercado hay muchas variedades de té, lo cual evidencia la gran demanda al respecto. Otra persona adujo directamente que las estadísticas no siempre son fiables, así que debíamos respetar la opinión del cocinero; y que poner en duda la fuente de su conocimiento (la experiencia personal) era una muestra de pedantería y temeridad.

Quienes me conocen ya pueden imaginar el terremoto mental que sufrí. Lo que leía no solo violaba el rigor epistemológico más elemental, sino que parecía una broma. Como las estadísticas son poco fiables, ¿nos fiamos mejor de una única persona? Como existen errores y negligencias médicas, ¿la próxima vez nos fiamos de la intuición del cocinero del hospital a la hora de decidir cómo proceder en una operación a corazón abierto? La mayor muestra de pedantería y temeridad, de hecho, es afirmar que se puede saber más personalmente de lo que sugiere una estadística (sobre todo si tus pruebas al respecto se basan en observaciones subjetivas).

Lo que os intentaré demostrar a continuación no es solo el poder de la estadística sobre nuestras intuiciones, generalmente erróneas, sino que los lugareños ofrecen información, a menudo, contradictoria no solo con la de otros lugareños, sino con ellos mismos. Para eso nos adentraremos en el caso de cómo los viajeros a menudo han explicado mal las cosas que han visto, y también cómo los lugareños les han explicado solo su visión parcial e incompleta de la realidad. Un viajero que no lee acerca del lugar al que viaja, pues, difícilmente obtendrá una interpretación certera de lo que está viendo, al igual que un viajero que solo lee y nunca viaja, tampoco tendrá una experiencia completa del viaje.

La gente es tonta

Sí, la gente es tonta. No es un insulto indiscriminado, sino una generalización que también me incumbe, porque yo también soy gente. Todos somos tontos. No importa lo que hagamos, lo que leamos, lo que aprendamos, los nootrópicos que consumamos. Seguiremos siendo tontos. Esta idea, totalmente contraintuitiva y desmoralizadora, de hecho, apenas tuvo arraigo en el mundo hasta mediados del 1600, por las mismas fechas que se inauguraba el Colegio Invisible y se fundaban los basamentos de la ciencia.

La ciencia no podría existir si, previamente, gente mucho más inteligente de lo habitual no hubiese asumido que era tonta. Que no podía fiarse de ella misma, y ni siquiera podía fiarse de los que parecían más inteligentes todavía. Aceptar este cambio de paradigma fue tan arduo y doloroso como, en su día, asumir que la Tierra no era el centro del Universo o que el ser humano era solo un animal más dentro del alambicado proceso evolutivo. Es lógico, pues todos esos cambios de paradigma implicaban empequeñecer al ser humano, volverlo todavía más minúsculo y escasamente importante para el devenir del mundo.

Tan gravoso ha sido aceptar estos cambios de paradigma que aún hoy, en el siglo XXI, existen algunas personas que todavía sostienen el heliocentrismo o el diseño inteligente (o la versión más burda, el creacionismo). Son los menos, naturalmente, pero no así ocurre con la asunción de que, insisto, somos rematadamente tontos y no podemos confiar en nosotros mismos. Por ello, esta aserción apenas ha calado extramuros del mundo académico, sobre todo científico. Cualquier persona de la calle, incluso con formación universitaria, afirmará sin dudarlo que él no es tonto, que incluso está por encima de la media, que sabe por qué hace las cosas, que puede confiar en sus intuiciones y, sobre todo, en sus percepciones. Los que saben que eso es incierto son los que se dedican a trabajar con el método científico, o con otras herramientas que subsanan los errores de interpretación humanos. Por ejemplo, en un tribunal, los testigos oculares apenas tienen peso si no hay pruebas que respalden sus afirmaciones. Un buen ejemplo de lo quebradizo que es un testigo ocular es la película Doce hombres sin piedad, de Sidney Lumet.

Francis Bacon sabía que éramos tontos, él incluido, por eso señaló que debíamos empezar a desconfiar de todo el conocimiento atesorado por gente que creía saber cómo funcionaban las cosas. Y que, a partir de ahora, solo daríamos por válido un conocimiento que hubiera sido expuesto a los ojos de la mayoría de expertos, sometido a juicio, superado controles y protocolos exigentes. Y, aun así, dicho conocimiento podría modificarse o eliminarse en cuanto alguien, aunque solo fuera una única persona sin nombre importante, demostrara que había un error.

Una de las herramientas que suelen emplearse para evitar la tontunez humana es la estadística. A través de la estadística conseguimos que la intuición personal o el cálculo a ojo cubero no malinterprete la realidad. Si no existiera la estadística, la mayoría de la gente creería que viajar en avión es más peligroso que viajar en coche porque el avión le da más miedo. La estadística corrige esa miopía, o ese anumerismo que denuncia el matemático John Allen Paulos en El hombre anumérico. La estadística también permite saber cuán peligroso es conducir. Si nos ofrecen la cifra de mil muertos al año, en realidad no sabemos nada sobre la peligrosidad de conducir, porque faltan datos del tipo ¿cuánta gente conduce? ¿Cuántas horas se conducen? Si incluimos esos parámetros, entonces descubrimos que muere casi tanta gente conduciendo como sufriendo accidentes en casa, sobre todo en el baño o en las escaleras.

La mayoría de la gente cree que no es tonta. Afortunadamente, miles de psicólogos pueden demostrar tras décadas de experimentos que la gente no solo es tonta, sino que es mucho más tonta de lo que generalmente cree.

Oiga, buen hombre, ¿para ir a Notre Dame?

Llegamos a París, queremos ir a la Torre Eiffel o a Notre Dame, preguntamos a un parisino y nos indica que estamos cerca o lejos o a cinco minutos o a diez, y que queda justo hacia aquella dirección, torciendo tres calles más tarde a la derecha, y luego a la izquierda tres calles más. Es probable que sus indicaciones sean certeras. Que finalmente lleguemos adonde queríamos ir. Pero esas indicaciones jamás tendrán la precisión de un GPS. Ni siquiera puede que se acerque a ella.

Un parisino, aunque lleve toda su vida viviendo en la misma ciudad, no tiene necesariamente un mapa mental proporcionado de la ciudad. Es lo que demostró Stanley Milgram en la década de 1960, tras recopilar cientos de mapas dibujados por parisinos de todas las edades y todas las profesiones, incluidos arquitectos y universitarios, gente aparentemente formada. En los mapas, en ocasiones, se omitían enclaves famosos, como precisamente la Torre Eiffel y Notre Dame. Pero el error más sutil estaba en el Sena, el río que cruza la ciudad. El 92 % de la gente subestimaba la curvatura del Sena, tal y como publicó Milgram en su artículo “Psychological Maps of Paris” para Environmental Psychology. No hablamos de unos pocos, ni de la mayoría, sino de que prácticamente todos los parisinos ignoraban cómo se curvaba el Sena al cruzar la ciudad. Como si fueran turistas ignorantes.

Incluso en un estudio similar, los taxistas, en apariencia perfectos conocedores de los recovecos de la ciudad, enderezaban en su mayoría las calles de la ciudad. Como si su mapa de Manhattan estuviera bajo el influjo del LSD. También las distancias cortas se exageran, y las distancias largas se subestiman. Así, a la hora de preguntar cómo llegar a determinado lugar, la respuesta en general distará de ser precisa, cuando no errónea, tal y como señala Joseph Hallinan en su libro Las trampas de la mente:

Cuando se le pide a la gente que navegue utilizando puntos de referencia, como sus casas o un edificio famoso cercano, sucede algo incluso más extraño: juzgan que la distancia a un punto de referencia es menor que la distancia desde un punto de referencia. Esto es cierto incluso en comparaciones a gran escala. Por ejemplo, la gente juzga que Corea del Norte está más cerca de China que China de Corea del Norte.

De igual modo que nos fiaremos más de un mapa para saber cómo discurre el Sena antes que del criterio de la mayoría de los locales, imaginaos lo que sucede con cuestiones más complejas que atañen a la vida cotidiana de un lugar.

Dígame, ¿y la gente cómo es por aquí?

Metodológicamente, lo más desaconsejado a la hora de conocer a fondo un lugar es preguntar nada a nadie sobre ese lugar. La gente sabe cosas, sobre todo si vive en determinado sitio. Pero lo que sabe es solo su visión de las cosas, parcial e incompleta. Además, los detalles que los lugareños registran en su día a día a menudo tienden a ser eliminados si resultan inoportunos o contradicen algunas de sus ideas preexistentes. Los hechos que sencillamente no encajan, se olvidan o se reinterpretan. Y los que encajan, se usan como ejemplos paradigmáticos. Al igual que un racista frente a un afroamericano, que tenderá a recordar más los ejemplos donde el afroamericano se comporta mal o resulta maleducado antes que al contrario.

Siguiendo con mi anécdota acerca del consumo de té, el tipo que puso en duda la estadística al respecto también cuestionó mi afirmación de que los habitantes de dicho lugar no precisaban más ortodoncia que en otros países. El tipo aducía que eso era falso, que solo hacía falta caminar por las calles para ver que mucha gente tenía los dientes mal. Y que yo, en consecuencia, no tenía ni idea. Porque yo no vivía allí como él, y por tanto no me cruzaba cada día con gente que recordaba a Bugs Bunny.

Una afirmación semejante habría constituido la expulsión inmediata del Colegio Invisible. Recordad, no hay que cansarse de repetirlo: la gente es tonta. Tú eres tonto. Yo soy tonto. Por eso no hay que fiarse de lo que ves, sobre todo si estás realizando una estadística mental de todos los habitantes de un país. ¿Con cuántas personas te has cruzado de los sesenta o setenta millones que viven por allí? ¿Has sido capaz de recordarlas todas? ¿Has comparado todas esas personas con las personas que viven en otros países del mundo para establecer que sí existe mayor necesidad de ortodoncia? Si ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre quién ha fregado más veces los platos en casa, ¿cómo vamos a saber si hay mucha o poca gente así o asá?

Obviamente, este ejemplo es tan delirante que no precisa dedicarle demasiado tiempo para desmontarlo. Sin embargo, estos errores de apreciación se producen en asuntos mucho más sutiles, que incluso pasarán mayormente desapercibidos por nosotros a la hora de informarnos sobre un lugar.

Si hablamos con un local acerca de la comida típica, las costumbres típicas o las manías más arraigadas, no podremos evitar asumir que todo lo que nos dicen es verdad. Pero no hay forma de saber si es así. De hecho, es tan difícil distinguir la verdad de la interpretación de la verdad que los antropólogos lo tienen casi imposible a la hora de estudiar una cultura in situ. La propia presencia del antropólogo incluso puede estar adulterando el comportamiento cultural de los locales, como la luz entrando en una sala de revelado de fotografías.

Uno de los principales investigadores sobre esta tendencia a capturar parcialmente la realidad cultural que nos rodea fue el psicólogo de la Universidad de Cambridge sir F. C. Bartlett en su estudio “Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology”. Su experimento más famoso al respecto se llevó a cabo con La guerra de los fantasmas, un cuento popular de los nativos americanos que procedía de finales del siglo XIX y que originalmente se narraba en lengua kathlamet, un dialecto hablado por los chinook que habitaban el curso del río Columbia, entre el actual Washington y Oregón. La historia fue traducida y publicada en inglés en 1901, justo antes de que el dialecto se extinguiera para siempre.

Lo que hizo Bartlett fue dejar leer a veinte ingleses, siete mujeres y trece hombres, La guerra de los fantasmas. El texto apenas tenía una página, así que, tras un pequeño período de tiempo, los lectores debían escribir todo lo que recordaran de la historia. Los detalles de la historia fueron recortados, cambiados e incluso omitidos por los lectores ingleses. Pero lo más interesante fue que la historia se racionalizó bajo el prisma cultural inglés. Los lectores ingleses intentaban encajar la historia en su propio modelo del mundo. Le otorgaban un sentido que sincronizara con la idiosincrasia inglesa, no con la original, que se ignoraba. Como el propio Bartlett admitiría: «Pronto la historia tiende a verse privada de sus formas sorprendentes, chocantes y aparentemente incoherentes y a reducirse a una narración ordenada».

Esta adulteración no se produce al intentar penetrar con nuestras herramientas intelectuales en otra cultura, sino que se produce también al intentar descifrar nuestra propia cultura compartida. Es decir, un lugareño, a fin de cuentas, tiene una visión de las cosas, y esa visión influye en cómo interpreta la cultura compartida de los otros lugareños. Nosotros venimos cargados de nuestra propia idiosincrasia, tratando de darle significado a lo que nos cuenta un señor que, a su vez, filtra a su manera lo que pasa a su alrededor. Conclusión: hemos visto una proyección desenfocada de una adaptación cinematográfica hollywoodiense acerca de una cultura extinta a la que solo podemos acceder a través de las memorias de un marinero que en su día tuvo contacto con ella. Estoy exagerando. Pero nuestra forma de desvirtuar la realidad es tan patológica y queda tan oculta en diversas capas de autoengaño que solo a través de la hipérbole somos capaces de acercarnos un poco a la magnitud del desastre.

Nuestra única salvación al respecto es penetrar en la cultura a través de instrumentos esterilizados, datos contrastados y estadísticas. Todo ello puede estar igualmente contaminado, viciado o hasta manipulado. Pero entonces nuestra labor consiste en mejorar el proceso, o en denunciar las fallas con otros estudios metodológicamente similares. Lo que resulta de todo punto ilógico es llamar por teléfono a un cocinero y preguntarle, oiga, ¿la gente de aquí tiene los dientes que parecen Tiburón o no? (En cualquier caso, deberíamos llamar a cientos o miles de personas de forma aleatoria y abarcando varios segmentos sociales para formular la misma pregunta, realizar una estadística y obtener el siguiente dato: «la mayoría de la gente de este lugar cree que tiene los dientes mal», lo cual dista de parecerse a «la mayoría de la gente de este lugar tiene los dientes mal»).

No todo es evitar mancharse

Después de esta apología al viaje a través de los libros, los datos y la comodidad de la biblioteca, no puedo evitar recordar que viajar no solo consiste en ver las cosas a través de un viril de museo. Para capturar toda la experiencia de un lugar, además, hay que trasladarse físicamente a ese lugar. Y, por supuesto, hablar con los lugareños (aunque tomándose sus aserciones con cierta distancia).

El viaje debe ser físico y palpable porque así ponemos en marcha nuestros cinco sentidos. Al viajar a un lugar desconocido, prestamos más atención de lo habitual, como esponjas, tal y como señala David Brooks en su libro El animal social: «Esta receptividad se produce solo cuando estamos físicamente ahí, no cuando leemos sobre un sitio, sino sólo cuando estamos en el escenario, inmersos en él».

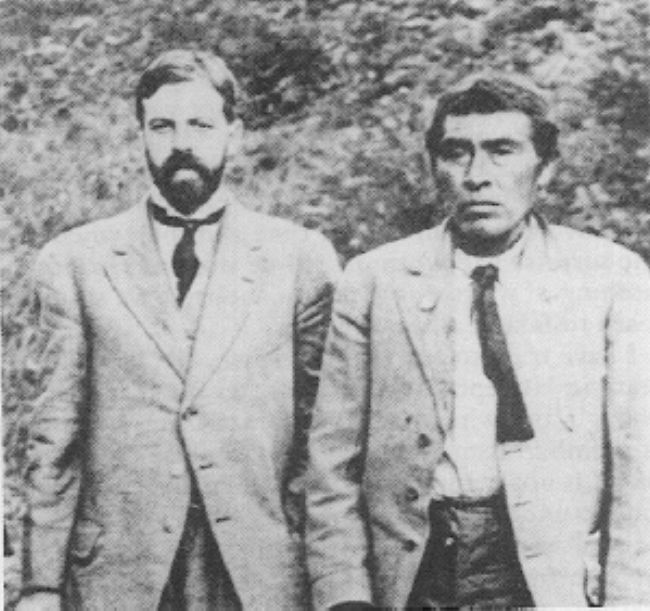

Viajar no solo entraña adquirir datos racionales, sino nuevos estados mentales y emocionales. Acabalar experiencias y anécdotas. Si todo lo miramos a través de la lupa, al fin y al cabo, se nos puede pasar lo más importante, o incluso creer que algo existe cuando no lo hace, como el caso de las montañas Kong, presuntamente descubiertas en 1798 por el cartógrafo inglés James Rennell en África occidental, de oeste a este desde la actual Nigeria hasta Sierra Leona. Se tardó cien años en descubrirse que esa cordillera de mil kilómetros no era real. Hasta que el aventurero francés Louis-Gustave Binger las visitó por sí mismo. O el caso del reputado geógrafo y experto en los pueblos autóctonos americanos, el francés Emmanuel Domenech, que publicó el manuscrito Livre des Sauvag sobre una serie de misteriosos pictogramas originales de la época precolombina… que luego resultaron ser los deberes de un niño alemán, y los misteriosos “pictogramas” en realidad eran los intentos de aquel niño por escribir en letra gótica.

Así pues, no hay que mirar todo por una lupa, pero tampoco olvidar que vuestros ojos (y el de los lugareños que hablarán con vosotros) están desenfocados como si sufrieran presbicia.