En 2008, Maria Siemionow, una médico polaca, injertó con éxito una cara nueva completa en una mujer gravemente desfigurada. Como ocurría en la película Cara a cara, protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage, la paciente tuvo que mirarse al espejo y asumir su nuevo rostro. Afortunadamente, no era el rostro de perpetuo chiflado de Cage, y la paciente comunicó que se sentía a gusto con su nueva imagen. No tuvo la impresión de que su identidad hubiese sido alterada. Ella seguía siendo ella, a pesar de que los demás pudieran ver a otra persona.

Con todo, también somos lo que los demás creen que somos. Gran parte de nuestra autoimagen procede de los ojos del prójimo. Si nuestra imagen resulta más atractiva o agradable, la gente nos tratará de otro modo, hasta el punto de que ello influirá en nuestra forma de ser. Las personas atractivas, altas y esbeltas tienen más amigos de media y perciben salarios más elevados por el mismo trabajo (aunque el aspecto no tenga nada que ver con el trabajo desempeñado), según los profesores de economía Daniel Hamermesh y Jeff Biddle en un estudio publicado en American Economic Review. Las cosas no son tan exageradas como en el capítulo 15 de la tercera temporada de la serie de televisión Rockefeller Plaza, titulado La burbuja, donde un tipo es tan guapo que nadie le dice que no sabe hacer nada bien, convirtiéndole en un negado para casi cualquiera tarea. Pero casi.

Para refrendar esta idea, un grupo de investigadores se fijó en la gente que más a menudo se somete a cirugía plástica. No, no son los actores de Hollywood. Son los aficionados a los videojuegos. Concretamente los aficionados a videojuegos como Second Life, donde el usuario puede interactuar con los demás usuarios conectados online a través de un avatar que ha moldeado a golpe de ratón-escalpelo de cirujano en función de 150 parámetros, desde el número de pie hasta el color de los ojos.

En un estudio del Virtual Human Interaction Lab de la Universidad de Stanford se asignaron diversos avatares que iban desde anodinos hasta atractivos a un grupo de voluntarios y se estudió cómo interactuaban con otros avatares. Los avatares atractivos mantenían una distancia interpersonal menor, hablaban más de ellos mismos y, en general, mostraban un mayor grado de confianza que los avatares más corrientes. Y ese efecto tenía lugar con independencia del atractivo en la vida real de los usuarios. Este cambio tan rápido en el comportamiento en función de la percepción de nuestra apariencia fue bautizado como efecto Proteo, en honor al dios de la mitología griega que podía cambiar voluntariamente de aspecto.

El efecto originado en el mundo virtual incluso puede trasladarse al mundo real: tras la experiencia con un avatar atractivo, los usuarios desplegaron mayor confianza en sí mismos tras abandonar el videojuego. No es extraño que en un mundo 2.0 afloren los mismos sesgos, prejuicios o estereotipos que en el mundo 1.0, tal y como señalan el sociólogo y catedrático de la Universidad de Harvard Nicholas A. Christakis y el profesor de Ciencias Políticas la Universidad de California, San Diego, James H. Fowler en Conectados: «En un estudio en el mundo virtual There.com se investigó la disposición a ayudar a individuos de otras razas que así lo solicitaban. Resultó que las peticiones de ayuda procedentes de avatares de piel oscura se atendían en mucha menor medida».

Así de poderoso es el influjo de nuestro aspecto, tanto en cómo nos tratan los demás como en el modo en que nos percibimos a nosotros mismos en función de los estereotipos vigentes.

LOS BEBÉS FEOS

Cuando la cultura popular repite machaconamente que la belleza está en el interior está asumiendo que la personalidad se forja a expensas del aspecto que uno tiene. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero resulta de todo punto improbable en la mayoría. Por la sencilla razón de que el feedback que recibimos de los demás es lo que, en definitiva, cincela nuestro carácter, nuestra socialización y otros parámetros. Ya desde la cuna, las enfermeras acostumbran a dispensar más tiempo a los bebés guapos que a los bebés feos. Esta tendencia puede resultar baladí, pero los bebés no están «precableados» para la sociabilidad: ésta se desarrolla en función del afecto y de los cuidados maternos que se le dispensen.

Lauretta Bender, directora de psiquiatría infantil del Bellevue Hospital de Nueva York, por ejemplo, observó que los niños recluidos en orfanatos y otras instituciones públicas mostraban conductas antisociales y desarrollaban personalidades psicopáticas, tal y como publicó en 1941 en American Journal of Psychiatry. Durante esa época tampoco se solía mantener contacto físico con los niños para evitar contagios, y los índices de mortandad durante los dos primeros años de vida, a pesar de la buena alimentación y las condiciones de higiene, oscilaban entre el 32 % y el 75 %. Cuando Harry Bakwin fue nombrado director de la unidad de pediatría del Bellevue Hospital, vinculó esa extraña mortandad con la falta de afecto en otro artículo publicado en American Journal of Diseases of Children. Otros investigadores, como Harold Skeels, de la Iowa Child Research Welfare Station, hallaron una correlación entre la privación emocional y la inteligencia y las aptitudes para el lenguaje. El psiquiatra británico John Bowlby fue el primero en exponer una teoría coherente sobre el apego y el desarrollo de los niños en 1960. En la misma década, una serie de estudios de la psicóloga canadiense Mary Ainsworht, de la Universidad John Hopkins de Baltimore, aportaría los datos empíricos que demostraban que, si el progenitor no suscita en el bebé una sensación de seguridad, cuidado y afecto, el bebé no se desarrolla en la medida necesaria para relacionarse con el mundo, y llegar a ser independiente.

Llegados a este punto, podríamos aducir que los adultos no somos bebés. Que los cerebros de los bebés se organizan durante los primeros meses de vida, pero más tarde ya están cableados; y que, por ello, determinado trato no nos afectará de un modo tan profundo. Además, los bebés pueden ser muy monos o no serlo, pero los adultos tienen muchas otras virtudes, reflejadas en su poliédrica personalidad, que nos hacen olvidarnos de su atractivo sin más.

LA MUJER QUE ERA BUENA PORQUE ERA GUAPA

El efecto halo es un sesgo cognitivo al que todos estamos sometidos. En pocas palabras, consiste en juzgar el todo por la parte. Es decir, determinar que una persona será honrada, educada y de buena posición social porque viste traje y corbata (aunque, habida cuenta del comportamiento de los bancos, ese estereotipo se esté erosionando a marchas forzadas). También se produce el efecto halo con productos, como las zanahorias, que resultan más apetecibles a los niños si se venden en McDonalds. O el vino que se vende más caro o bajo una marca reconocida, que resulta más sofisticado al paladar de los consumidores, a expensas de sus cualidades intrínsecas (un sesgo en el que también incurren los catadores semiexpertos, como sugiere un experimento realizado en el club vinícola de la Universidad de Stanford por parte de investigadores del Caltech y Stanford).

El efecto halo funciona de un modo particularmente influyente cuando hablamos de la belleza. James Roney, de la Universidad de Chicago, comprobó en un experimento con varones universitarios cómo se incrementaba hasta un 30 % su testosterona después de mantener una breve conversación con una chica atractiva. Según publicaría en Nature, la belleza había funcionado como una suerte de feromona visual, movilizando las hormonas sexuales masculinas.

Por ello, la belleza acostumbra a sobreestimar otras cualidades de quien la exhibe. La anécdota más famosa al respecto la protagonizó la más famosa hetaira de la antigua Grecia: Friné. Su cuerpo era tan espectacular que Praxíteles lo usó como modelo para esculpir la estatua de la diosa Afrodita. En una ocasión, acusada por un falso delito por parte de un hombre despechado, Friné compareció ante el tribunal de los heliastas. Hespérides, su defensor, la salvó de la pena capital al solicitarle a Friné que se despojara de su peplo para mostrarse desnuda ante el tribunal. Pronunció este alegato: «Olvidad, si os parece, todos mis anteriores argumentos. Pero ved, ¿no lamentaréis condenar a muerte a la propia diosa Afrodita? ¡Piedad para la belleza!».

No estamos ante una anécdota aislada: en la Edad Media, en muchas ocasiones, el juez condenaba al menos agraciado físicamente de los acusados por un mismo delito; y en caso de duda, los feos eran siempre los culpables. Ni tampoco es un caso periclitado: actualmente, en las cárceles de todo el mundo existe un porcentaje más alto de feos que de atractivos, lo que ha propiciado que algunos expertos en jurisprudencia propugnen que los acusados poco agraciados no comparezcan en el juicio o que, al menos, tengan derecho a que otra persona de aspecto más neutro les represente.

Hasta tal punto la belleza facial es un condicionamiento en las salas de justicia, que también se puede someter a cirugía plástica a criminales que presenten deformaciones, cicatrices o asimetrías profundas antes de ser puestos en libertad. Se cree que una vez borrado el estigma de la fealdad, los presos se reinsertan más fácilmente en la sociedad, tal y como han señalado investigadores de la Universidad de Texas Medical Branch en Galvestron en un estudio publicado en South Medical Journal. En 1974, John F. Christensen, del Sam Houston State University, halló que menos del 15 % de 1.094 reclusos que habían sido sometidos a cirugía plástica regresaron a la cárcel en los siguientes seis años; mientras que el 33 % de todos los demás presos liberados en el mismo período sí que lo hicieron. La misma tendencia aflora en un estudio de 400 presos en la ciudad de Nueva York a finales de 1960 y principios de 1970 llevado a cabo por Michael Lewin, jefe de los servicios de cirugía plástica en el Hospital Monte Fiore. Naci Mocan, de la Universidad Estatal de Luisiana, y Erdal Tekin, de la Universidad Estatal de Georgia, concluyeron, tras analizar los perfiles de 20.745 personas, así como su comportamiento comprendido entre los años 1994 y 2002, que los individuos considerados generalmente feos cometían más crímenes que los considerados como guapos.

En el caso diametralmente opuesto, tenemos al último Adonis del crimen, Jeremy Meeks, un tipo de 30 años que, desde el pasado 19 de junio de 2014, se ha convertido en una estrella de Internet a raíz de que el Departamento de Policía de Stockton (California) publicara en su Facebook la ficha policial de Meeks. Su éxito no estriba en que haya sido detenido por posesión ilegal de armas o por pertenecer a banda armada, sino por su belleza. Su belleza es algo tan insólito entre los criminales que un grupo de admiradoras, a través del micromcenazgo, pretende pagar su fianza y liberarlo. Ya ha superado los 4.000 dólares de recaudación bajo el lema Free Jeremy Meeks. Algunas agencias de modelos se han fijado en él. En la ABC se han preocupado por entrevistarle. Como una versión masculina, y contemporánea, de Friné.

EL MALO DE LA PELÍCULA

El cine no crea o fomenta necesariamente los estereotipos, sino que los refleja. Los malos de las películas no son feos porque Hollywood quiera conspirar en contra de la fealdad, sino porque intuitivamente la mayor parte de la gente asocia la maldad con una nariz aguileña o una cicatriz cruzando la cara. Y no es la única información que inferimos del rostro de la gente. A pesar de que la personalidad de un individuo está jalonada de matices y raramente conseguiremos descifrarla en unas pocas interacciones personales, tendemos a considerar la cara como una suerte de piedra Rosetta que descodificará todo el universo interior de un desconocido.

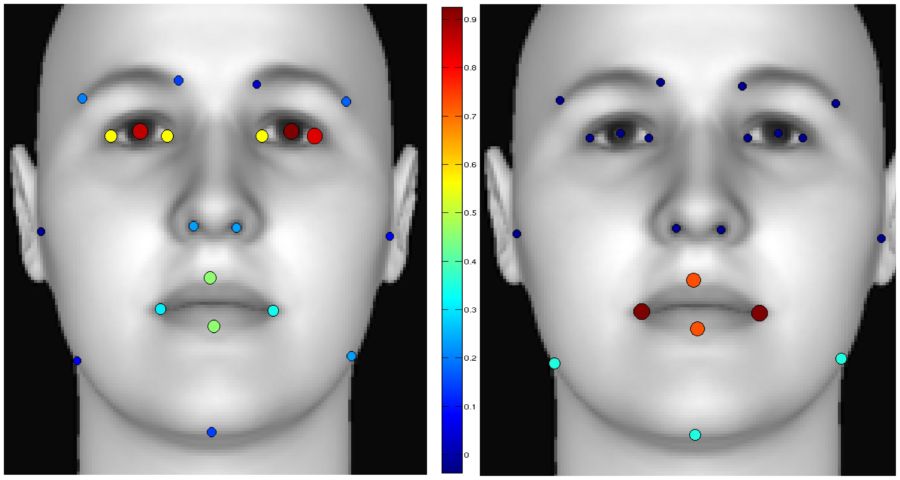

Unos reveladores experimentos al respecto fueron realizaron por los psicólogos Anthony Little, de la Universidad de Stirling, y David Perrett, de la Universidad de St Andrews, publicándolos en British Journal of Psychology. La primera parte del estudio consistió en solicitar a 200 personas que rellenaran un cuestionario que medía las cinco dimensiones de la personalidad (amabilidad, extraversión, neurocitismo, responsabilidad y apertura a la experiencia). Tras fotografiar a los sujetos que habían obtenido las puntuaciones más altas y más bajas, combinaron cada grupo de rostros en un único rostro compuesto a través de un programa informático. Los cuatro retratos compuestos resultantes (que mostraban las puntuaciones más altas y más bajas para hombres y mujeres) se expusieron a un grupo de 40 personas, que puntuaron acertadamente cada cara en las distintas dimensiones de la personalidad. Lo que sugieren estos resultados es que la mayoría de los voluntarios asociaron una serie de rasgos a determinados patrones de personalidad (con independencia de que fueran certeros o no).

Determinados rasgos bellos pueden dejar de serlo en función de la moda vigente. Sin embargo, hay rasgos que resultan bellos en todas o casi todas las culturas y se mantienen impermeables a las modas, tal y como ha sugerido el catedrático de Psicología social de la Universidad de Texas David Buss en su libro La evolución del deseo, tras analizar a diez mil personas de treinta y siete sociedades distintas. Por ejemplo, en las mujeres, la simetría facial, unos pómulos relativamente altos, una mandíbula delgada, una distancia corta entre nariz y barbilla y unos ojos grandes en relación al tamaño de la cara parecen ser rasgos universalmente bellos, así como una dermis sin impurezas. Es decir, rasgos que generalmente son síntoma de buena salud y fertilidad. Pamela Palett, de la Universidad de San Diego, y Kang Lee, de la Universidad de Toronto, incrementan el nivel de detalle: la distancia vertical entre los ojos y la boca en un rostro bello es del 36 % de la longitud de la cara; y la distancia horizontal entre sus ojos debe ser del 46 % de la anchura del rostro. Tal y como explica Ulrich Renz en La ciencia de la belleza, también se ha demostrado que las composiciones fotográficas de muchas caras que previamente fueron valoradas como atractivas fundidas en una sola se consideran más atractivas que la mayoría de las caras individuales observadas por separado: la belleza facial ideal parece ser la condición promedio para la población en su conjunto.

Esta forma tan superficial de evaluar a los demás no ha sido erradicada por la selección natural porque funciona, ya sea porque acertamos más que fallamos, ya sea porque estamos ante un caso de profecía autocumplida: al asumirse que los feos son peores, los feos también asumen este estereotipo y se comportan peor, no encontrando suficientes alicientes para forjarse una buena reputación. Además, nuestro modo de categorizar en un primer vistazo es la mejor manera que tenemos de juzgar al otro: al abordar a un desconocido, no disponemos apenas de información sobre él. Así que en cuestión de segundos, la raíz biológica de los juicios rápidos obra su magia a fin de prejuzgar si la persona que tenemos delante es de fiar o no. Tal y como ha publicado en Psychological Science Alex Todorov, de la Universidad de Princeton, un mentón cuadrado y poderoso, a lo Buzz Lightyear, así como una boca grande y una expresión adusta, activan nuestra suspicacia. Los mentones redondos y las sonrisas afables, no.

Muchos tratan de encubrir esos rasgos para transmitir lo que no son (una sonrisa falsa, por ejemplo), pero nuestro cerebro continúa perpetuando tales mitos, incluso afinando el análisis de la sonrisa hasta niveles infinitesimales a fin de esclarecer si es fidedigna o no. Y lo mejor de todo es que pocas veces se revisa esa primera impresión: se confía haber acertado, y estos primeros vislumbres predicen con asombrosa precisión lo que sentirán unas personas por otras durante los meses sucesivos.

La belleza y determinadas impresiones asociadas son tan predecibles y están tan codificadas en nuestra forma de interpretar los rostros, que incluso un ordenador puede imitarnos. Como lo hace el software desarrollado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad de Princeton, según recogió un estudio publicado en la revista PLoS ONE en 2011. Este software es capaz de predecir nueve juicios basados en rasgos faciales: simpático, amenazador, extrovertido, tacaño, miedoso, dominante, fiable, competente y atractivo. En el caso de identificar los rasgos dominante, amenazador y tacaño, el programa tiene una efectividad situada entre el 91 y el 96 %.

TU CARA (NO) LO ES TODO

A menudo, para desprestigiar la influencia que nuestro aspecto físico tiene en cómo somos y cómo nos perciben los demás, el acervo popular ha cristalizado ideas taxativas del tipo «la belleza no es lo importante». Sin embargo, la cara es una señalización externa como otra cualquiera, como pudiera serlo también nuestra inteligencia o nuestro modo de expresarnos o gesticular. La belleza no lo es todo, obviamente, pero es un factor a tener en cuenta (incluso a la hora de minimizar sus perniciosas influencias en la vida diaria).

Sabemos, tras un análisis racional, que la belleza no está asociada a la bondad, o que nuestra pareja debería poseer muchas cualidades, entre las que la belleza probablemente no sea un rasgo relevante a largo plazo (sobre todo porque se degrada con el tiempo). Pasó la época en que frenólogos y fisonomistas inferían las características del ser humano a partir de las protuberancias del cráneo o los rasgos faciales. No obstante, contadas son las ocasiones en que nos dejamos llevar por ponderados análisis racionales. La mayor parte de lo que pensamos lo hacemos con el piloto automático puesto, en modo zombi, tal y como ha señalado Timothy Wilson, de la Universidad de Virginia, en su libro Strangers to Ourselves, donde llega afirmar que nuestra mente es capaz de asimilar en un momento dado once millones de informaciones; pero solo somos conscientes de cuarenta.

Ésa es la razón de que, buceando por Internet, encontremos millones de fotografías de personas posando, haciéndose fotos en el espejo del baño o selfies, componiendo morritos de pato, ojos amusgados o sonrisa llena de dientes cálcicos, amén de chicos que se despojan de la camiseta con tanta rapidez como el hombre lobo de Crepúsculo. Pero también es uno de los acicates que, inconscientemente, empuja a millones de personas a escribir, componer canciones o pergeñar artículos como el presente. En mi forma de articular estas ideas y presentarlas de forma atractiva y sexy, estoy igualmente ejecutando mohines frente al espejo cual adolescente antes de exhibirse en la discoteca. Dado que mi cara deja bastante que desear, intento que mi prosa embelese lo suficiente como para que se reevalúe, con el tiempo, el juicio estético sobre mí. Como Friné despojándose del peplo. Y eso no se traduce en que la belleza no sea lo importante, sino que resulta tan tremendamente trascendental para la vida diaria, que debemos de hacer toda clase de filigranas y aspavientos para restarle un poquito de importancia.

Por tu cara bonita