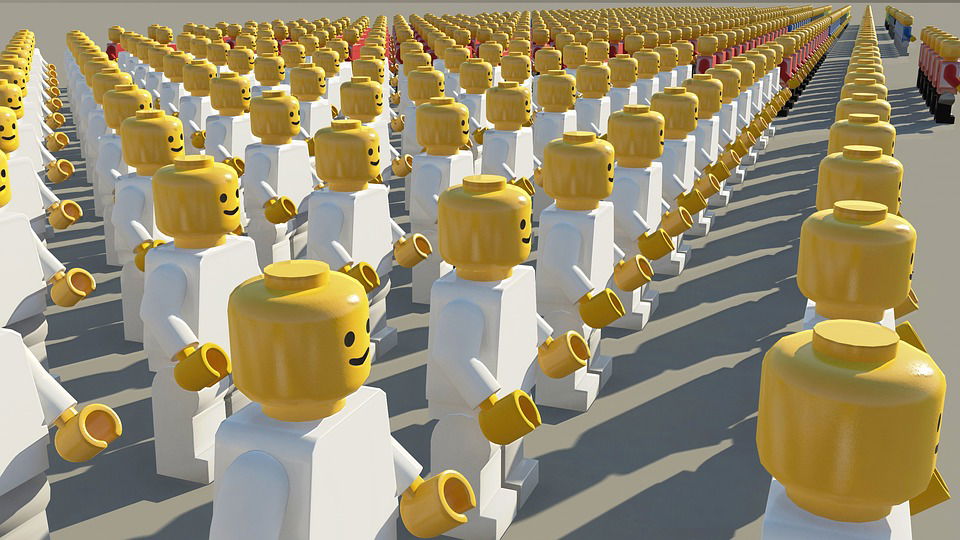

Nuestro cerebro no está bien diseñado para razonar y solemos tropezar en sesgos cognitivos. Por eso no es extraño que el pueblo ejerza la democracia de formas que a veces resultan incomprensibles. ¿Por qué votan a ese psicópata? ¿Por qué votan a aquel corrupto? ¿Cómo es posible que se traguen esa demagogia tan simplona?

No se trata de que haya votantes sensatos e informados y votantes oligofrénicos: todos, en un momento dado, podemos introducir nuestra papeleta en una urna con la misma falta de juicio. Básicamente, eso sucede porque nuestro cerebro no persigue la verdad y la objetividad, sino que manipula nuestros recuerdos y percepciones a fin de que encajen con ideas preconcebidas.

No son las redes, idiota

Por ejemplo, si Twitter convierten en TT tantas informaciones falsas, no es porque Twitter nos odie, sino porque nosotros mismos solemos retuitear más la información falsa solo por el hecho de que nos inspira temor, disgusto y sorpresa o sencillamente confirma que tenemos razón. Es lo que acaban de demostrar en un reciente estudio Soroush Vosoughi y sus colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Tras evaluar datos que incluyeron aproximadamente 126.000 historias tuiteadas por 3 millones de personas más de 4,5 millones de veces, concluyeron que hay un 70% más de probabilidad que una noticia falsa se retuitee, sobre todo si se trata de una noticia política.

Son los algoritmos

Si partimos de la base de que nuestro cerebro no es fiable, la cosa se complica si introducimos más elementos de distorsión en la información. El principal en la actualidad, por encima de directores de periódico fanatizados o televisiones subvencionadas por el poder, son los algortimos.

Como decía el teórico de los medios de comunicación Marshall McLuhan: «Damos forma a nuestras herramientas, luego ellas nos dan forma a nosotros». McLuhan todavía no conocía el poder de los algoritmos. De haberlo hecho, hubiera sustituido el término herramienta por algoritmo.

La diferencia entre los medios de comunicación tradicionales y los algorítmicos es que los primeros siempre proporcionan los mismos contenidos, y es el consumidor el que, activamente, selecciona los mismos (en la medida de sus posibilidades ideológicas, naturalmente).

Sin embargo, los motores de búsqueda, como Google, proporcionan sus listas de resultados inadvertidamente a través de una serie de sesgos invisibles. Y el principal problema es que los algoritmos que subyacen a estos filtros suelen ser secretos, y no suelen perseguir nuestro bien, sino, en el mejor de los casos, el bien financiero de la empresa que los ha desarrollado.

Los algoritmos, además de informarnos sesgadamente, nos aísla de personas informadas bajo el yugo de otros algoritmos personalizados. De modo que la distancia ideológica con los demás se agranda. La disposición para debatir se diluye. Las fronteras metafóricas y literales se refuerzan. Tal y como explica Eli Pariser en su libro El filtro burbuja:

En la burbuja de filtros hay menos margen para los encuentros casuales que aportan conocimientos y aprendizaje. Con frecuencia la creatividad se produce gracias a la colisión de ideas procedentes de diferentes disciplinas y culturas.

Todo ello resulta inquietante, pero todavía lo es más el hecho de que los algoritmos suelen ser opacos, secretos, inescrutables, a la vez que puede modificarse sin conocimiento expreso de los usuarios.

Hace poco, dos investigadores, Robert Epstein y Ronald E. Robertson, solicitaron a votantes indecisos en Estados Unidos e India que empleara el motor de búsqueda de Google para informarse sobre las elecciones que iban a celebrarse poco después. Los motores se programaron para que sesgaran los resultados, favoreciendo un partido frente al otro. Estos resultaron cambiaron en un 20% las preferencias del voto.

Estos sesgos se incluyeron artificialmente para llevar a cabo el estudio. Pero ¿y si Google optara por incluirlos por motivos empresariales, políticos o económicos? Dado que sus algoritmos son secreto de mercado y que, según Pew Research Center, un 73 % de los estadounidenses cree que los resultados de las búsquedas son rigurosos e imparciales, Google podría socavar la democracia con relativa facilidad.

Populismo 2.0

Las campañas políticas, desde hace décadas, moldean su discurso para adaptarlo a diferentes regiones y sectores demográficos. Es algo que ya denunciaba el periodista Joe McGinnis en su libro The Selling of the President, publicado tras la campaña de 1968 de Richard Nixon. Todos los políticos son populistas en el sentido de que dicen lo que su auditorio quiere escuchar, o se disfrazan con el traje local, o juran lealtad al equipo de fútbol de la región, o asisten a toda clase de eventos sociales para integrarse, lo que incluye besos en las mejillas de bebés y muchas sonrisas tirantes.

El populismo es una herramienta eficaz para convencer a futuros votantes. O como resumiría Bill Murray en Los cazafantasmas 2 ante el desplante de un gobernador: «Oiga, soy votante. ¿No deberían mentirme y lamerme el culo?». Sin embargo, los medios de comunicación ya pueden registrar en vídeo o audio todo lo que dice un político en cualquier contexto y sacar a la luz sus contradicciones.

Eso reprime la estrategia populista. Sin embargo, el hecho de que cada vez consumamos más contenidos en nuestras burbujas de información generadas por Twitter, Facebook, Google y otros, permite que los políticos diseñen estrategias de demagogia mucho más eficaces y libres del escrutinio crítico de sus detractores.

Rayid Ghani, ingeniero de sistemas de la Universidad Carnegie Mellon, experto en desarrollar aplicaciones de consumo para big data en el ámbito de los supermercados, formó parte del equipo que diseñó la última campaña política de Obama. Años más tarde, Hillary Clinton contrató a una empresa emergente de microsegmentación financiada por el presidente de Google, Eric Schmidt, como denuncia la doctora en matemáticas de Harvard Cathy O´Neil en su libro Armas de destrucción matemática:

A través de este proceso, la campaña elaboró diferentes perfiles de votantes estadounidenses. Cada perfil contenía numerosas puntuaciones, que no solo calibraban su valor como votante, voluntario o donante potencial, sino que también reflejaban sus posturas ante diferentes temas. Un votante podía tener una puntuación alta en temas medioambientales, pero baja en seguridad nacional o comercio internacional. Este tipo de perfiles políticos son muy similares a los que las empresas de internet como Amazon o Netflix usan para gestionar a sus decenas de millones de consumidores.

Uno de los objetivos más golosos para enviar información falsa o tendenciosa son los votantes vulnerables (entendiendo vulnerable como desinformado, ignorante, fanatizado, miedoso, generador de odio). Gracias a la información que dejamos en nuestras redes sociales, cual migas de pan, permitimos que nos envíen campañas que alimentan nuestra fragilidad, por ejemplo el miedo a la inmigración ilegal, tal y como denuncia la tecnosocióloga de la Universidad de Carolina del Norte Zeynep Tufecki.

En este segmento de población resulta muy eficaz lanzar bombas ideológicas. Por ejemplo, que Obama era musulmán. En 2015, más del 43% de los republicanos todavía cree esa mentira. El 20% cree que ha nacido fuera de Estados Unidos (lo cual le presenta como ilegítimo). Nunca la desinformación ha sido tan fácil de difundir.

Ante este desolador panorama, uno ya no debería tratar de defender la democracia, la necesidad de que votemos o no. Nuestros votos están sesgados por nuestro cerebro y finalmente distorsionados por nuestras burbujas de información. Incluso puede que muy pronto estén sesgados hasta límites insospechados por los resultados que nos ofrece Google u otros motores de búsqueda.

No tenemos tiempo material para verificar la información que recibimos cada día. Carecemos de herramientas para obtener información completamente objetiva (incluso nuestro cerebro es perezoso en ese sentido). Votamos por inercia, revanchismo, emociones incontrolables, sueños idílicos.

Muy pronto, además, el big data podría permitir que las campañas segmentadas sean mucho más eficaces de lo que son ahora. Ante el panorama, insisto, nuestro mayor miedo ya no debería ser que el despotismo ilustrado nos arrebate nuestro derecho a votar, que reclamemos urnas para que se nos oiga o que los medios de comunicación puedan estar siendo partidistas.

Nuestro mayor miedo deberíamos ser nosotros mismos. Y todo el sistema a través del cual nos informamos, nos relacionamos con los demás y construimos, en definitiva, nuestra identidad personal y nacional.

Aún me cuesta entender todo este mundo del bigdata o algoritmos, y eso que soy «millenial». Pero como primeros acercamientos, felicidades por el artículo, sobretodo por haber conseguido despertar mi curiosidad para saber más del tema.

No son los algoritmos, idiota. Es la infantilización. Los algoritmos solo son un conjunto de instrucciones. Eres tú, yo y todos los que nos sentimos más cómodos con alguien o algo que piense y decida por nosotros. En todo caso, si quieres echarle la culpa a algo de tu infantilización no asumida, sería algo así como la sociedad centrada en datos. Si no dieras tus datos a cambio de que te hagan sentir mejor esos algoritmos servirían para nada.

Facíl!!! Hay que dejar de usar redes «sociales» para informarse…

Siempre lo he dicho las redes sociales no nos acercan nos alejan, crean nichos sociales donde la realidad se distorsiona y muy poco podemos hacer para cambiarlo, solo nos queda investigar en otros lugares no confiar en el feed de una red social o de google.