Se conoce como pensamiento mágico al conjunto de intuiciones que trascienden el límite entre la realidad mental y la material, a la creencia en la capacidad de influir en eventos a distancia para cambiar el curso de los acontecimientos.

Treinta de diciembre de 2003: la escritora Joan Didion y su marido, el también escritor John Gregory Dunne, se disponen a cenar después de visitar a su hija Quintana, que lleva cinco noches inconsciente en la UCI de un hospital de Nueva York. Al poco de iniciar la cena, John muere de un ataque súbito al corazón.

Semanas después, tras recuperarse de la inconsciencia y asistir al funeral de su padre, Quintana sufre una hemorragia cerebral, obligando a una cirugía y un nuevo ingreso en cuidados intensivos. Nueve meses tras la muerte de su marido y con la mirada puesta en su hija, Joan Didion comienza a escribir un libro, El año del pensamiento mágico, que contiene todo lo que ha estado acumulando durante ese tiempo. El libro se convertirá en un éxito mundial y zarandeará desde la raíz la mentalidad tradicional norteamericana (y occidental, por extensión) respecto a la confrontación frente al dolor y la muerte.

Este libro es la forma en la que Joan Didion utilizó el dolor como motor para tratar de mover su mundo.

El balón de aire en tu garganta

[Dale al play (mejor con auriculares) y sigue la lectura. Después lo entenderás].

https://www.youtube.com/watch?v=KylMqxLzNGo

Es como un balón, un globo de aire, que comienza a hincharse en algún lugar entre el pecho y la garganta.

No te diste cuenta, pero comenzó a crecer aquella noche, cuando sonó el teléfono. Una llamada en mitad de la madrugada.

Creció un poco más cuando entraste en su habitación de hospital y viste, de forma fugaz (casi nada, un segundo) aquel «lo siento en el alma…» en los ojos de su compañero de estancia –con la misma enfermedad que él– mientras lo trasladaban a otra habitación diferente para dejaros intimidad (¿por qué no le habían cambiado ya? ¿Por qué le habían hecho pasar por aquel mal trago a ese otro paciente?).

Comenzaste a darte cuenta a mediodía, cuando dijiste que no tenías hambre, de que algo te impedía dar un solo bocado.

Y, por fin, por la tarde, cuando ya no tenías frente a ti a nadie que pudiese verlo, el globo de aire creció hasta hacerse masivo y comenzó a oprimirte (el tórax, la laringe, la garganta) desde dentro.

Hasta estallar y hacerse supernova.

Eso era.

«Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento», escribió Miguel Hernández a la muerte de un amigo.

La doble cara del dolor

El dolor en el mundo occidental goza de una extraña ambivalencia.

Por un lado, vivimos en la negación del dolor, a no aceptarlo como socavón en nuestra impecable trayectoria por la vida, a huir de él tomando medicamentos sin pararnos a pensar cuál es el motivo de su existencia. Por otro, vivimos en el ambiente del si no duele, no cura; si no duele, no es amor, del no pain, no gain de una sociedad obsesionada por el running, el crossfit o el fitness.

En ciertos aspectos de la vida, el dolor parece ser el peaje necesario para evolucionar hacia otro estado superior (o, al menos, diferente). El dolor es lo que nos hace avanzar.

Desde el nacimiento de las grandes religiones, cada una a su modo, el dolor ha sido un elemento fundamental de la existencia humana. Desde los ritmos cíclicos de reencarnaciones y muertes del hinduismo y la inevitabilidad del dolor (no así del sufrimiento) del budismo, hasta los conceptos de castigo divino, mecanismo de redención o prueba de fe en las religiones monoteístas.

El dolor siempre ha tenido una función: reconducir hacia otro camino (en teoría, el buen camino).

Cuando Joan Didion comenzó a escribir El año del pensamiento mágico, se dio cuenta de que la forma que había elegido para afrontar su dolor había sido, directamente, no afrontarlo. Sentía desconsuelo, un «desconsuelo que no tiene distancia», que llega «en oleadas, en acometidas, en repentinos arrebatos que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida». Pero, aun así, se estuvo aferrando a un constante pensamiento mágico que hacía que no pudiese «dar el resto de sus zapatos».

«Me quedé allí un momento –escribe Didion, situándose en la habitación donde estaba la ropa de su marido–; luego me di cuenta de por qué no podía hacerlo: si iba a volver, necesitaría zapatos». El pensamiento mágico, tan característico durante la infancia, lleva a pensar que en ningún momento de la vida va a haber un instante de sufrimiento. En cambio, el dolor, cuando aparece, es una forma obligada de poner los pies en la realidad.

«Desgraciadamente, el dolor es lo único que nos hace reaccionar. Ya sea para movernos y hacer algo, ya sea para parar de verdad», explica Teresa Arias, fisioterapeuta y counsellor del instituto Galene de psicoterapia de Madrid.

«Teniendo en cuenta que el dolor es algo que vas a vivir sí o sí, puede ser que te paralice igual que el miedo o, simplemente, lo vivencies como una señal de alarma a la que hay que prestar atención y avanzar. No siempre lo debemos asociar al sufrimiento. Vivimos siempre en la negación del dolor, pero si te paras a vivirlo, sí que te permite crecer. Si el amor pude mover parte del mundo, el dolor, de otra manera, también. ¿Hay algo que mueva más el mundo que parir? Y duele», explica Sonia Fernández, fisioterapeuta y psicóloga especialista en neuropsicología.

El dolor es considerado el quinto signo vital (junto a la temperatura corporal, el pulso, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria). Existen diversas escalas para su medición, como la Escala Visual Analógica (EVA) propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual hace que la percepción del dolor no resulte tan complicada de monitorizar para los profesionales sanitarios ni tan ajena e ignorada para los pacientes.

Pacientes.

Del latín, patiens, participio de pati, sufrir, soportar, experimentar un proceso o una acción que parte de una causa ajena.

Como el proceso que vivió Joan Didion durante aquel año 2004 hasta que comenzó a escribir El año del pensamiento mágico. O el que viste en los ojos del paciente que te dijo «lo siento en el alma» mientras tu padre yacía, sin vida, en la cama contigua, en mayo de 2004.

El dolor como motor en el arte

Los sentimientos inspiran el arte. Entre ellos, el dolor, la tristeza, el sufrimiento son, quizá, de los más poderosos, como sucedió con el ensayo escrito por Joan Didion. Aunque no siempre sucede así.

«El dolor no es la fuente que inspira la creación, eso es un malentendido, una cosa que se inventaron los burgueses del XIX a los que venía bien que los artistas pasasen hambre y sufrieran, pero es todo lo contrario. Han tenido que pasar 28 años desde lo que ocurrió para que yo pudiera escribir este libro», explicaba el periodista y poeta argentino Juan Gelman en una entrevista concedida para el diario El Mundo en 2004.

Gelman acababa de publicar el poemario País que fue será, en el que se reconcilia con lo que pasó en su país durante la dictadura militar. En 1976, los militares fueron a buscar al poeta a su casa. No lo encontraron. En cambio, se llevaron a su hijo y a su nuera embarazada.

Ambos desaparecieron, pero Gelman, que sabía que a su nuera la habían llevado a Uruguay, emprendió una búsqueda sin tregua, hasta que, en 2002, encontró a su nieta, nacida durante el cautiverio de su madre. «Yo realmente no creo que el dolor desaparezca nunca, pero lo que mejoró, digamos, es la convivencia con ese dolor y la relación con mi país».

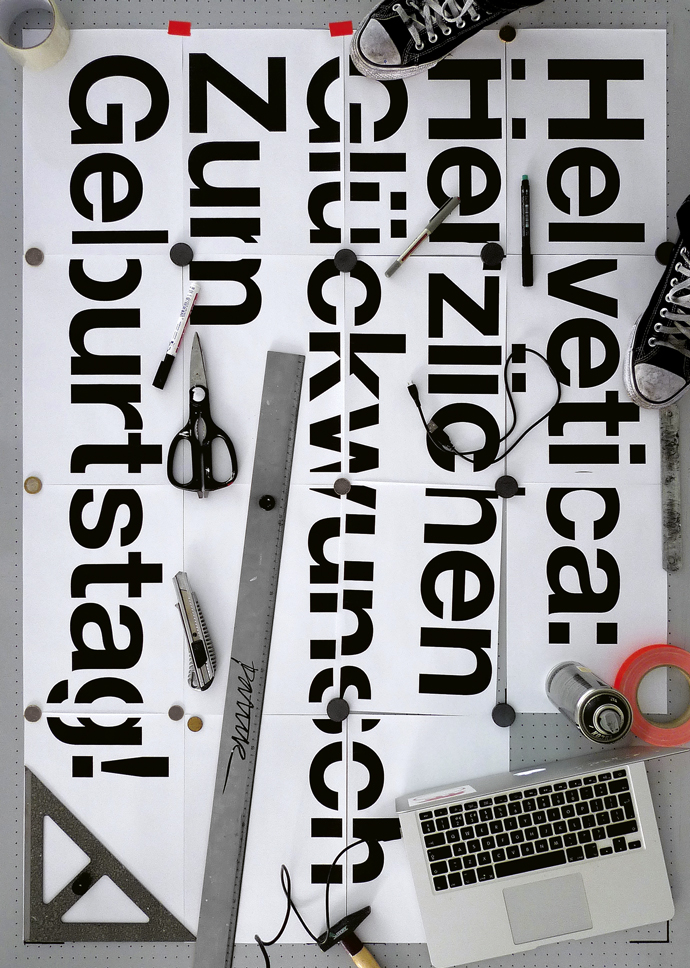

Si al principio del artículo le diste al play, lo que has estado escuchando es el famoso Adagio para cuerdas de Samuel Barber, considerado por la cadena de radio BBC4 la pieza de música clásica más triste de la historia. Compuesta en clave menor, en un tempo lento e interpretada por instrumentos de cuerda, esta pieza podría hacer pensar que el autor se encontraría en un momento complicado de su vida.

Sin embargo, como explica el escritor y crítico musical Thomas Larson en su libro The Saddest Music Ever Written: The Story of Samuel Barber’s Adagio for Strings el año de 1936, momento en que Barber compuso la pieza, era un momento de felicidad para el artista.

El dolor y el sufrimiento sí fueron, en cambio, motor creativo para la artista mexicana Frida Kalho. Enferma de poliomielitis desde los siete años, a los 18 sufrió un accidente con un tranvía que descompuso aún más su estado físico.

Fue entonces, durante su largo ingreso hospitalario y gracias a un caballete especial, cuando comenzó a focalizarse en la pintura. A su lado, un espejo le permitía verse y convertirse en modelo para sus cuadros, algo que se convertiría en uno de los elementos principales de su obra.

En su cuadro Ford Hospital o La cama volando, se retrata a sí misma después de haber sufrido un nuevo aborto debido a las alteraciones físicas de su pelvis. Sangrante y desnuda sobre una cama voladora, Frida Kalho llora mientras diversos cordones umbilicales la unen a objetos simbólicos que representan su pérdida, su sufrimiento.

Su dolor.

Pero un artista no solo expresa el dolor a través del arte como forma de duelo o de desahogo, sino también como interrogación. «Si el mundo fuera claro, el arte no existiría» escribe Albert Camus en El mito de Sísifo. El hombre (y en particular, el artista) se interroga acerca del mundo y busca explicaciones ante los misterios que este le impone.

Y el dolor, la muerte y el sufrimiento son, quizá, los elementos que más intensifican el misterio del hombre.

Dolor como rito e identidad

«Cuando se nos escapa demasiado la sensación de lo real, a menudo, el dolor es una manera de reducir el mundo y concentrarnos en el cuerpo y en el aquí y ahora», explica la educadora social y antropóloga Noemí Villaverde, autora del blog y el libro homónimo Una antropóloga en la luna.

«El dolor es parte central de los ritos y de la identidad de muchas personas. Los cambios vitales que el rito pretende exorcizar permanecerán tallados en la carne viva del iniciado a través de las modificaciones corporales, y hará que sea permanente y verdaderamente parte de su ser como miembro del grupo».

Entre los numerosos ritos en los que el dolor está implicado, se encuentra la tradición del ta moko, el tatuaje tradicional maorí. A través del ta moko, los nativos de Nueva Zelanda expresan su identidad indicando la pertenencia a una tribu, una familia, un rango social. El tatuaje, que deriva de la palabra polinesia tatau, es una práctica que se ha extendido incluso por occidente como muestra estética e identitaria.

La autoflagelación es otro rito donde el dolor está presente. Extendida durante la Edad Media, la autoflagelación se realizaba con un instrumento llamado disciplina. De este modo, los disciplinantes se infligían dolor con un fin penitencial para redimir sus pecados y así fortalecer el espíritu y la vida interior. En España existen, en la actualidad, algunas celebraciones en las que se sigue manteniendo la tradición religiosa, como la de los picaos de la localidad riojana San Vicente de la Sonsierra.

‘Learning comes through suffering’

Tiempo después, en otra habitación de hospital, te volvió a suceder.

Acudías, esta vez vestido de blanco con el traje sanitario, para ver cómo se encontraba tu paciente, un chico de poco más de 20 años con el pelo teñido y una sonrisa permanente en la cara. No era habitual, pero el médico encargado de su caso le había permitido consumir marihuana para reducir su dolor. Tenía la misma enfermedad que tu padre.

Pero al entrar a la estancia, su sonrisa omnipresente, ese día, no estaba. Tumbado en su cama, con la mirada perdida en el paisaje más allá de la ventana, tardó unos segundos en responder a tu saludo. Giró la cabeza y te miró. Tú reconociste esa mirada.

(«Lo siento en el alma…»).

Le preguntaste que qué tal estaba, aunque ya conocías la respuesta. Él tardó varios segundos en responder. Al fin, dijo:

«No saldré de esta. Moriré joven. Nunca veré nada». Y el balón comenzó a crecer en tu garganta.

No recuerdas qué le dijiste, pero aquellas palabras te estuvieron retumbando durante meses como un millón de pelotaris jugando a la pelota vasca dentro de tu cabeza. Tiempo después, decidiste dar un cambio a tu vida, terminando por accionar algo que llevaba tiempo dormido.

Learning comes through suffering, afirma como epígrafe de su obra Estudio de la historia el filósofo Arnold Joseph Toynbee. En ella, el autor expone su teoría del desarrollo de las civilizaciones intentando hallar las causas del apogeo de una civilización y el porqué de su declive. Para este filósofo, el misterio de la historia pasa por el sufrimiento. El conocimiento sapiencial madura a través del dolor.

«El dolor insiste en ser atendido –explica Clive S. Lewis en su ensayo El problema del dolor–, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en el dolor: es el altavoz que utiliza para despertar a un mundo sordo»

¿Hay algo que mueva más el mundo que parir?

Y duele.

Grande Dani, como siempre. Creo que todos hemos sufrido dolor en algún momento, ya sea físico o emocional (que a veces punza más). Entre el texto y la música me has hecho llorar en la oficina.

Hermoso contenido y transparentes palabras. El libro de Joan Didion es delicioso si puede ser deliciosa una obra que habla de tanto sufrimiento… leyendolo entendí que el pensamiento mágico no protege, sino que daña enormemente, y me lo quito de encima en cuanto lo veo asomar… no hay nada más mágico que la realidad de todos los días, la belleza de mirarse a la cara en lugar de soñarse.

Hola Sara, me alegra que te haya emocionado (aunque, en general, provocar lágrimas está considerado como algo malo). Lo importante es reconocer ese balón de aire y saber cómo reaccionar.

¡Hola Lola! Gracias por tus bonitas plabras. Sí, ese pensamiento mágico puede ser muy, muy nocivo. Ahí está lo delicioso y la hermosura de la obra de Joan Didion, que supo reconocerlo, desenmascararlo y clavarlo con letras a una hoja.

Lo que has escrito es tan verdadero como útil. Muchas gracias por aportar contenido valioso a la red. Yo también atrevo a decir que mueve mas el dolor que el amor, porque el dolor que amor puede llegar a provocar en muchas ocasiones mueve mucho mas que lo que el propio amor ha movido.

Muchas gracias a ti por comentar, Óscar.

Que tremendo entonces vivir ,me abruma y me maravilla a la vez.Esperare mi dolor con integridad porque ensaye ántes.

Muy buen artículo!

¡Yo también he llorado mientras lo leía!

Buen articulo.

Gracias Tomas 🙂