Hace unas semanas, en Buenos Aires, un joven periodista que entrevistaba al neurocientífico Mariano Sigman con motivo de la publicación de su libro El poder de las palabras lo interpeló diciendo que había olvidado en su libro un matiz importante.

«El reflejo habitual cuando alguien te dice algo así es tratar de defenderte encontrando alguna forma rápida de rechazarlo. Pero descubrí, con agrado, que haber escrito el libro me ayudó a tener otra disposición; la de aceptar una idea nueva y disfrutar de ella con apertura. En general, ha hecho que mis relaciones con los demás sean de otra manera, de una manera que disfruto más», afirma Sigman.

Otro ejemplo de conversaciones mejorables se da en los vínculos con los hijos, donde a juicio del autor existe una «predisposición de buena fe, de ánimo pedagógico y preventivo» que hace que a veces se nos olvide que una parte importante del vínculo pasa por el disfrute amistoso. En esos casos, ayuda «buscar herramientas de diálogo con la gente más cercana que lleve la conversación a lugares distintos».

Convencido de que «nadie nos enseña a mover esos interruptores», Mariano Sigman escribió este libro en el que habla sobre cómo tener mejores conversaciones con los demás y con uno mismo, pero también aborda la dificultad de definir con palabras los sentimientos, el riesgo de vivir en sociedades hiperconectadas o las ilusiones de la memoria, entre otros grandes temas. Mariano Sigman es un apasionado de la experimentación y de la aplicación de la neurociencia a distintas ramas, y ha publicado antes otros libros sobre diferentes aspectos de la mente humana.

Desde su publicación hace unas semanas, el nuevo libro de Mariano Sigman está teniendo muy buena acogida. Él lo achaca a que en él «resuena un anhelo común». Somos una generación preocupada por las palabras, apoyada en ellas desde más extremos que nunca.

A él le ha gustado escribirlo por lo que descubrió haciéndolo. Por ejemplo, que «hay algunas predisposiciones que son relativamente fáciles de cambiar y pueden llevarnos a tener una convivencia mucho más cordial». De hecho, el proyecto empezó como una búsqueda de cosas que a él le interpelan en su vida. Años de investigaciones después, el científico asegura haber encontrado soluciones.

Es un libro-herramienta de esos que pueden enseñar muchas cosas. Entre otras, «a generar mejores vínculos con los demás y, de la mano, con uno mismo. Uno olvida el automatismo, la reacción; y al tratar con más cariño a los demás, también nos tratamos a nosotros mismos de forma más amistosa».

Al terminar de escribirlo, como si de una película se tratara, Mariano experimentó lo que él llama una «prueba de concepto». Sufrió un accidente importante que le permitió poner a prueba todo lo que había contado. «Cualquier experiencia de vida la puedes vivir de una forma distinta de acuerdo a la narrativa que le das. Yo decidí convertir la narrativa de “qué mala suerte” en “qué suerte tengo de que me haya ocurrido en el siglo veintiuno, con gente que me cuidó con mucho cariño, buenos cirujanos y buenos hospitales».

La parte de la adversidad física también puede relativizarse, a su juicio, en lugar de asociarse a algo malo directamente. Como en el ejemplo de una montaña rusa, en la que alguien disfruta de algo que le da miedo, o la predisposición a «sufrir» de alguien que elige comida picante. «No han sido los mejores cuatro meses de mi vida, pero se han convertido en una experiencia interesante que me ha hecho crecer en la vida».

El libro habla del precioso concepto de «editar» la memoria contándonos las cosas de otra manera. Transmite al lector la idea reconfortante de que tenemos más poderes de los que creemos para cambiar las cosas o, al menos, para percibirlas de un modo más amable. En este punto, Sigman recuerda al biólogo Gerald Edelman y su concepto del «presente recordado», según el cual la experiencia tanto del presente como de la memoria están en la consciencia.

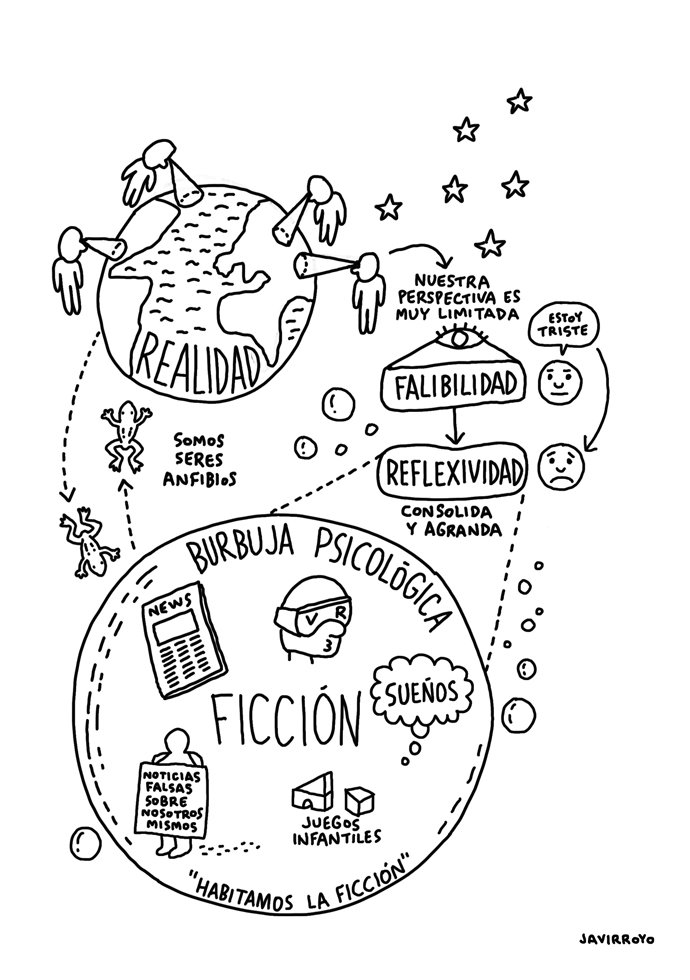

El humor es una constante en esta obra. Tanto en el texto como en las ilustraciones de Javirroyo. ¿Por qué quisiste hablar de este tema tan serio con ese enfoque?

En el libro cuento que el humor es uno de los mejores recursos que tenemos para resignificar o teñir la memoria emocional. Por eso solemos reírnos en un accidente, en un funeral… Es una forma de transitar algo difícil de resolver. Tomar distancia y convertirlos en humor es una forma de poder abordarlos. El humor tiene un rol social.

Es parte importante de la narrativa del libro. Es un libro serio en el que cuento cosas importantes. Pero quería también reírme de ellas, de mí mismo. En él, el humor es como un contrapunto. Me gusta pensar que el libro tiene una melodía principal y un contrapunto que la acompaña en otro registro. Es una manera de cristalizar las ideas, pensarlas de otra manera nos ayuda a entenderlas.

En el libro explicas cómo nuestra limitación a la hora de definir las cosas abstractas, como las emociones, influye en lo que sentimos. ¿La escasez de vocabulario puede mermar, entonces, nuestra sensibilidad o nuestra riqueza a la hora de sentir y percibir?

La inaccesibilidad de disponer de una palabra para definir cosas que sentimos hace difícil orientarse en la experiencia emocional.

Es como si vas a un país muy desconocido, por ejemplo Uzbekistán, del cual no tienes ninguna experiencia. Si, por el contrario, hablamos de Alemania, algo te orientas. Pones en el mapa Berlín, Múnich, Colonia… Te puedes situar diciendo, por ejemplo, «el lugar estaba a 30 kilómetros al sur de Colonia». Con las emociones ocurre lo mismo. Si tienes una palabra te puedes orientar, volver a ese sitio. Las palabras son como faros que te orientan en un espacio desconocido.

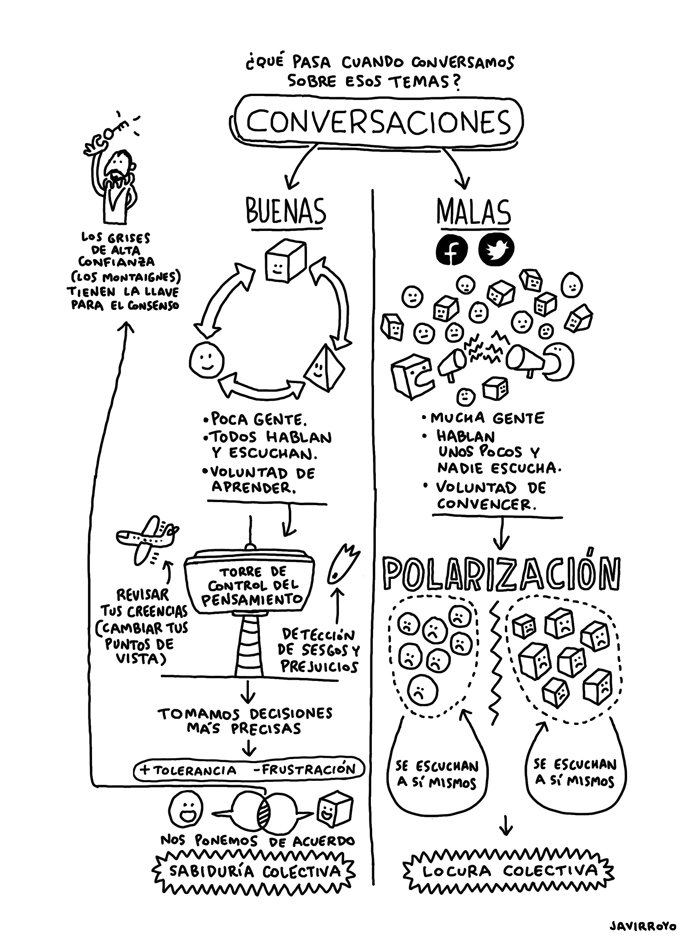

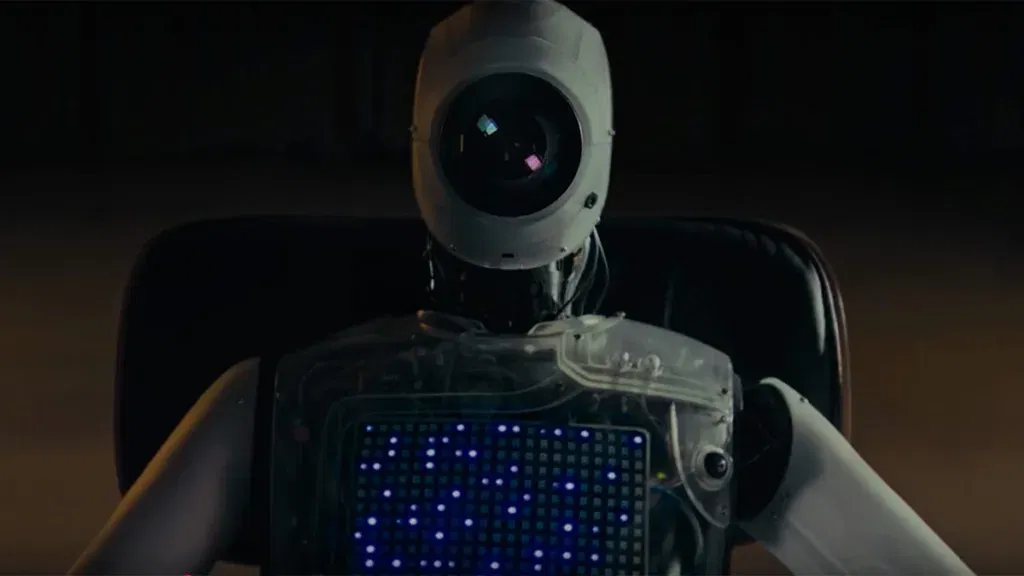

En el libro hay una ilustración terrible que muestra cómo, en el entorno de las redes sociales, las personas vociferan sin escuchar provocando polarización y alejándose de la sabiduría colectiva. Pero este tema de las redes sociales no parece que vaya a revertirse. ¿Cómo hacemos entonces, en este entorno digital e hiperconectado, para que sucedan las buenas conversaciones?

Son varias cosas. Por un lado, esperamos que las soluciones vengan de otra persona, pero nosotros podemos decidir no usarlas, como Busquets, el futbolista, que ha entendido (creo, con mucha lucidez) que su vida es mejor sin eso. Otras personas establecen un horario al día para utilizarlas. Son difíciles de regular porque son muy adictivas.

En segundo lugar, hay gente más vulnerable para la que es más difícil tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, los adolescentes. Del mismo modo que se regula si pueden conducir o beber, ahora creo que también es necesario regular el uso de redes sociales. Tienen un nivel comparable de toxicidad.

La tercera cosa es que hay que entender que la conversación cara a cara se hace desde hace milenios. Las otras redes son recientes. Muchos problemas comunicacionales vienen de que no hay costumbres sobre cómo manejar los silencios, las pausas, el lenguaje… Tenemos que aprender a convivir con estos canales y a usarlos.

Tras leer El poder de las palabras, uno es consciente de que tiene más poder del que creía para cambiar la forma en que se siente. Pero a la vez comprende que es extremadamente difícil alejarse de los sesgos, de las ilusiones de la memoria. ¿Tienen las personas mejor formadas más oportunidades de alcanzar el bienestar?

Buena pregunta. Es muy común que un niño confunda enfado con tristeza. Por ejemplo, cuando pierde su equipo de fútbol. Es como un médico que se equivoca en el diagnóstico, y al poner una palabra equivocada a lo que experimentas, te da la medicina que no es. Si a un niño le enseñas a mejorar la interpretación de las emociones aumentando su vocabulario, saldrá beneficiado.

Quien encuentra la palabra precisa para una emoción tendrá mejor entendimiento de eso que le ocurre y eso le permitirá dar una mejor canalización o encontrar solución a aquello que le ha pasado. Eso no quiere decir que la gente más culta con mejor lenguaje tenga mejor vivencia emocional. Para cualquier persona es difícil el trabajo de vincular, de aprender a establecer una relación entre lo que nos acontece y cómo nos hace sentir.

Tu libro tiene algunos ejercicios prácticos muy útiles para cualquier persona, pero sobre todo para las que estén lidiando con problemas de salud mental, de los que por suerte se habla por fin casi sin tabúes, como la ansiedad. Hablas de trucos para desenganchar la atención, de ideas para vivir mejor, de prácticas de autocompasión… ¿Podría convertirse el libro en una herramienta útil para complementar la atención psicológica en algunos casos?

Sí, de hecho creo que el libro es muy redundante con la psicoterapia. La idea de que la conversación es una buena forma de sacar las ideas a la superficie para tratarlas está en la base del pensamiento freudiano. En el momento en el que las sacas encuentras la trama de qué ha creado ese tipo de sentimientos.

Esa idea también está en el pensamiento socrático, dos mil años más atrás. La idea general de que la conversación es un buen espacio para aclarar toda nuestra vida mental no es una idea nueva. Lo que intento justamente es pensar cómo esas ideas que están en la psicoterapia, la ficción, la literatura o la filosofía se encuentran con la ciencia contemporánea.

Cuando te parece que eres la única persona a la que le pasa algo, un psicoterapeuta suele hacerte ver que lo mismo le pasa a mucha gente, que esa historia que parece tan única ya está en los mitos griegos. Y, por lo tanto, es un problema que puede tratarse bien con la ciencia. Si mucha gente ha pasado por eso, se sabe qué herramientas han sido más efectivas. Ese trabajo de procedimientos y reglas a través de la ciencia para este tipo de preguntas es la aportación del libro. Es una herramienta más, complementaria.

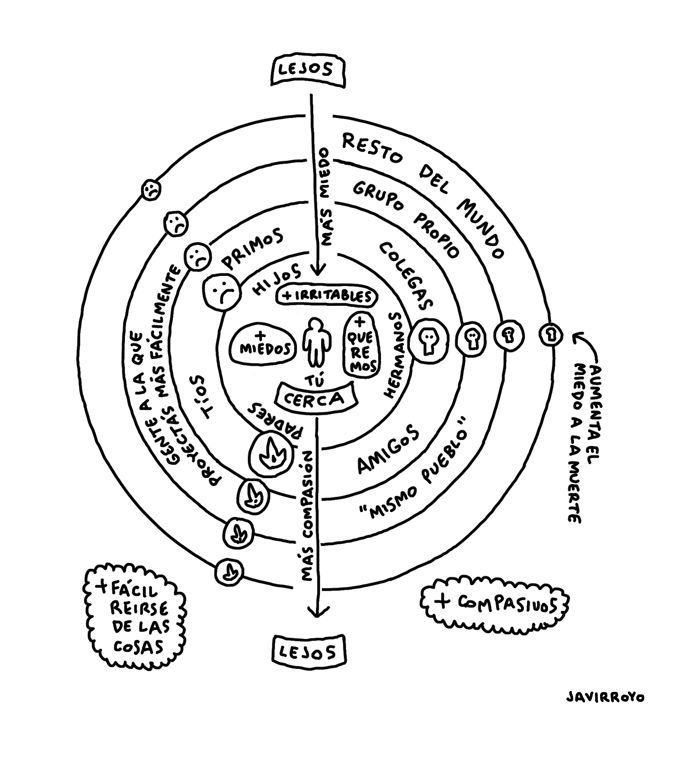

¿Cómo explicarías, en pocas palabras, que tengamos menos compasión precisamente con los que tenemos más cerca, empezando por nosotros mismos? ¿Quizá es cierto que somos más virtuosos cuanto menos nos importan las cosas?

No es sorprendente. Uno en su propia lupa está distorsionado, te ves mal. Uno es razonable cuando es ecuánime. Las cosas normales que hacemos nos parecen geniales, otras veces nos parecen malísimas… Tal distorsión de nuestra propia ubicación en el universo distorsiona todo. Cometemos errores de todo tipo. La pérdida de compasión es entendible: viene de un exceso de ánimo pedagógico con nosotros mismos. De nuestro excesivo deseo de mejorar.

Por momentos parece que estemos naciendo de nuevo, redescubriendo la rueda.

«Somos esclavos de nuestro lenguaje.»

«Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo.»

«Nuestra libertad termina donde terminan nuestras palabras.»

Son aforismos con solera, ¿no?