El año era 1969 y los coches eran ya los reyes de la calle en San Francisco, al igual que en muchas ciudades de todo el mundo. Nuevas autopistas y calles con múltiples carriles fueron desplegados por los barrios en la década anterior. En la ciudad californiana, el 60% de las vías más concurridas (más de 10.000 vehículos por día) se situaban en zonas residenciales.

En lugar de estudiar cómo minimizar el impacto sobre las personas, las administraciones estaban obsesionadas con encontrar maneras de incrementar la capacidad de movimiento del tráfico. Preocupados por el efecto que esta marea de vehículos estaba teniendo sobre la vida de los ciudadanos, Donald Appleyard y Mark Lintell, dos urbanistas de la universidad de California, decidieron estudiar el efecto de esta invasión de automóviles en el tejido social de los barrios.

Como punto de partida escogieron estudiar tres calles. La primera tenía un flujo de tráfico muy alto (más de 15.000 vehículos al día), llegando a tener 900 automóviles en hora punta. La segunda contaba con un nivel de tráfico moderado (una media de 8.700 cada día) y la tercera fue una vía con un volumen ligero (una media de 2.000 coches a diario). Las tres travesías estaban situados en vecindarios de clase media y principalmente de origen italiano.

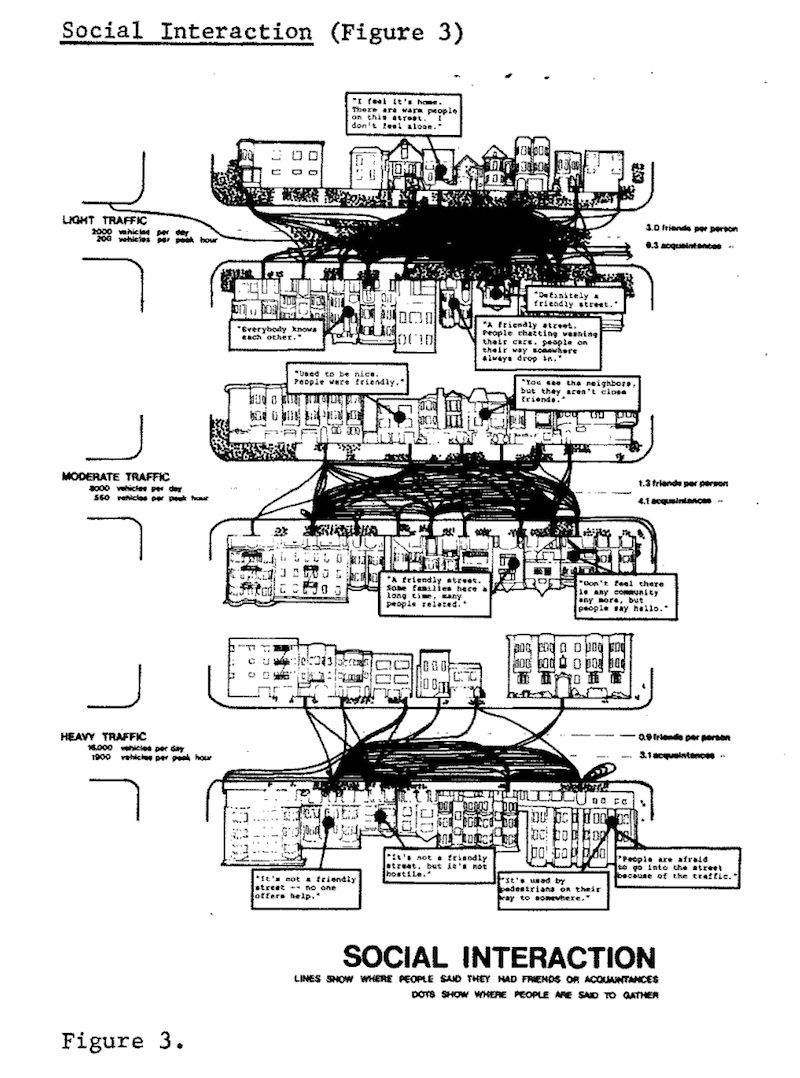

Los urbanistas entrevistaron a 12 personas de distintas edades en cada calle y les pidieron que trazasen los lugares donde tenían amigos y conocidos en un mapa (ver gráfico debajo). Los resultados mostraron una diferencia muy pronunciada entre la calle tranquila y la vía repleta de tráfico. La densidad de interacción era mucho más alta en la primera y cada entrevistado decía tener una media de 3 amigos y 6 conocidos. En la calle monopolizada por el tráfico rodado a altas velocidades, los habitantes apenas tenían un amigo y 3 conocidos. La densidad de la interacción, y por ende el tejido social de la calle, era mucho más débil.

Aun siendo cierto que los residentes que llevaban mucho tiempo en ambas calles tenían un número de amigos similares, los que residían en el paseo tranquilo tenían más conocidos. La naturaleza relajada daba pie a más interacción entre los vecinos.

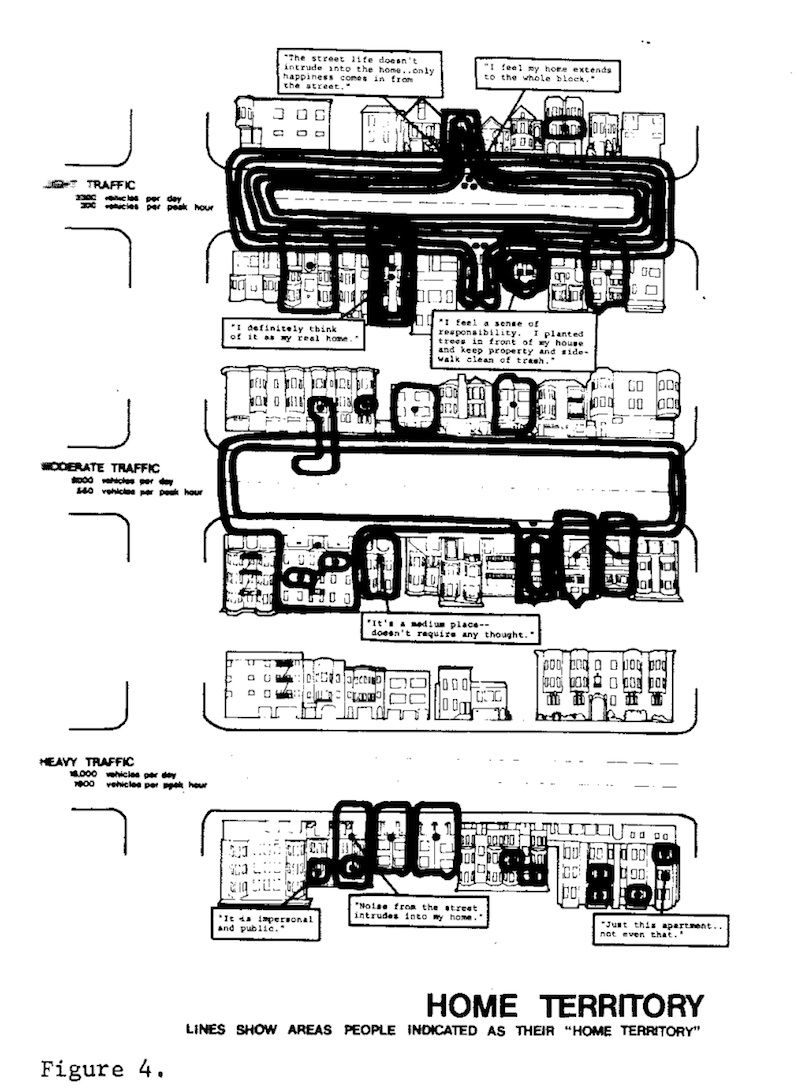

En otro ejercicio, se pidió a los entrevistados que trazasen el área que consideraban como parte de su territorio natural. En la calle tranquila casi todos dibujaron el bloque entero como una extensión de su hogar. En la calle altamente transitada, el territorio dibujado era muy pequeño, incluyendo solo una parte pequeña de la acera contigua a sus casas, y en otros casos tan solo su propiedad. La sensación de pertenencia en el paseo tranquilo llevaba a las personas a cuidar más las zonas cercanas a sus hogares y contribuía a crear un sentimiento de comunidad.

Aunque había más niños y adolescentes en la primera calle, un factor que contribuía a su mayor dinamismo, en la travesía con altos índices de tráfico Appleyard y Lintell encontraron «una sensación de soledad muy clara, especialmente entre los ancianos. Nadie usaba las aceras más que para ir de un lugar a otro ni se paraban para disfrutar del espacio».

En las conclusiones del estudio, los urbanistas encontraron que a medida que subió el tráfico en la calle más transitadas, «familias con niños empezaron a irse, y personas solteras y parejas cuyas necesidades ambientales eran menores, pero que valoraban la accesibilidad, tendían a remplazarlos. Aquellos que no fueron capaces de irse a un entorno mejor debido a una falta de recursos (…) estaban encerrados y son los que más probabilidad tienen de sufrir los efectos del cambio de calidad medioambiental. En la calle más transitada, los ancianos que encontraban mudarse demasiado costoso e incómodo y las familias que tenían que quedarse en la calle de tráfico moderado experimentaron una perdida de amigos».

En la calle tranquila pocas casas salían al mercado, mientras que muchos compraron en la calle de tráfico moderado y alto cuando todavía no tenía tanto tráfico. «Se mudaron allí cuando las condiciones eran buenas. Desde entonces han empeorado».

Appleyard y Lintell recomendaron a los planificadores urbanos la necesidad de crear reglas para no permitir que calles residenciales tengan un nivel medioambiental tan bajo como en el caso de la tercera calle. Era necesario «establecer estándares que permitan a las personas sentirse más cómodas en las aceras o al cruzar la calle, que promuevan la conexión entre vecinos, privacidad y una sensación de territorio personal, lo que provoca un interés por el entorno físico y la calle».

Este pequeño experimento proporcionó suficiente información a sus autores para seguir indagando en los efectos de estas políticas sobre los ciudadanos que estaban matando la vida en las calles. A pesar de que existe más concienciación con el peatón en la actualidad, las principales ciudades siguen repletas de vías cuya vida ha sido expulsada por el ruido y la contaminación de los coches.

—

Estudio completo: The Environmental Quality of City Streets

Fuente: How to Study Public Life, Jan Gehl & Birgitte Svarre