El verano de 1964 nació Pink Floyd, Bob Dylan dio de fumar marihuana a los miembros de The Beatles y Dave Davies clavó unos alfileres y rasgó su amplificador con una hoja de afeitar. Antes de explicar por qué el último no es el más trivial, es preciso aclarar que aquel año Tómbola, de Marisol, fue la canción del verano.

Dave Davies, el guitarrista de The Kinks, creó el riff que lanzó definitivamente a la banda aquel verano. Tras varias decepciones, You really got me se convirtió en un éxito que todavía figura entre las mejores canciones de la historia. Aquel riff machacón y distorsionado pasó a ser el sello de la banda y reaparecería en temas como All the day and all of the night.

Ese sonido sucio y repetitivo fue el germen de posteriores géneros del rock como el hard rock, el punk rock y el heavy metal. Además, convirtió a la banda en una de las más destacadas de la invasión británica. Todo ello gracias a la hoja de afeitar de un guitarrista.

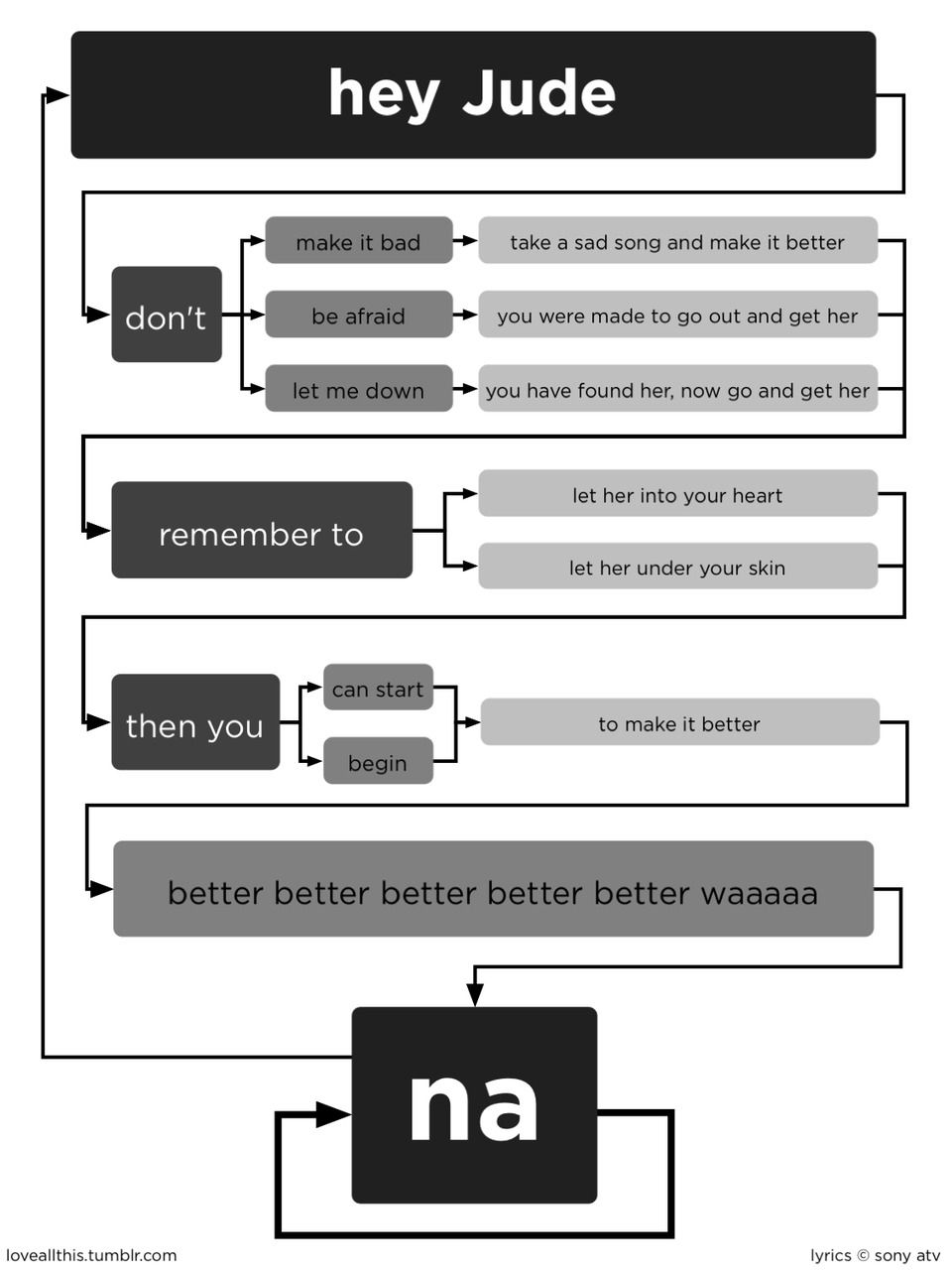

El riff que suena a lo largo de toda la canción es la clave del éxito de un tema en el que sólo se utilizan cuatro acordes una y otra vez. Un quinto lo hace de manera testimonial. En toda la letra, apenas dos versos no incluyen las frases «you really got me» o «you got me». ¿Podría decirse que el éxito del tema y, por extensión, de la banda, se debe a la repetición?

Las mejores canciones del rock de los 50, 60 y 70 apenas tienen tres o cuatro acordes y letras simples y reiterativas. Axis of Awesome mostraron irónicamente cómo es posible tocar hasta 50 temas con sólo cuatro acordes. En cuanto a las letras, «Na na na» era un recurso comodín y cómodo cuando no quedaba nada que decir al que sucumbieron hasta The Beatles. Ya en los años 80 y 90 y en el panorama nacional hay sonidos no más sofisticados con la misma función y efecto (véase el «parachuru chu ruru» de Antonio Flores). You really got me no fue la excepción en este sentido. ¿Era una cuestión de pereza o buscaban la repetición?

Tócala otra vez, Sam

En 1972, Woody Allen llevó al cine su obra teatral Play it again, Sam (en España, Sueños de un seductor). Aunque la frase «Tócala otra vez, Sam» pasó a la historia con la película Casablanca y lleva a creer que esta necesidad de entrar en bucle ya era habitual en 1942, la realidad es muy distinta: esa frase nunca la pronunció ni Humphrey Bogart ni Ingrid Bergman en la película. Lo que aparece tanto en el guión como en la versión original es «Play it once, Sam. For old time’s sake» («Tócala una vez, Sam. Por los viejos tiempos»).

La repetición ha sido una constante en la música a lo largo de su historia porque lo ha sido en la del ser humano que, gracias a las reiteraciones que fue observando, pudo conocer los ciclos lunares y las mareas, así como el día y la noche. La observación le ayudó a definir las estaciones, aprendió cuándo podía cultivar y cuándo no. En definitiva: gracias a los ciclos repetitivos logró crear civilizaciones.

Si bien en principio conformó una herramienta para la supervivencia, la reiteración todavía hoy permite arriesgar, dar una oportunidad a la creatividad y crear rutinas necesarias para llevar una vida ordenada. Es tan esencial que, según dijo el profesor de Neuropsicología José León Carrión a La Vanguardia, «sin repetición, tendríamos que empezar de cero cada día, no habría conducta inteligente».

El mismo profesor llega a explicar cómo incluso la naturaleza es capaz de memorizar del mismo modo que lo hace el ser humano: «Supongamos que una fila de niños pasa por un prado, y al pisar la hierba se crea un sendero. Ese sendero es una memoria del paso de la gente. Pero al día siguiente, vuelve a crecer hierba y desaparece el trayecto. No obstante, si pasan todos los días por el mismo sitio acabará convirtiéndose en un camino. Así memoriza la naturaleza».

Esa odiosa canción que no te deja vivir

Incluso una canción que no gusta puede llegar a reproducirse (también mentalmente) de manera insaciable por el mero hecho de que el cerebro la relaciona inmediatamente con un recuerdo o un momento del pasado menos preciso. «El psicólogo Carlos Pereira, de la Universidad de Helsinki, llegó a la conclusión de que nuestros cerebros muestran más actividad en su parte más emocional cuando la música que escuchamos nos resulta familiar, sin tener en cuenta si en realidad nos gusta», escribe Elizabeth Hellmuth Margulis.

Esto explica por qué la sintonía de Bricomanía o el jingle del PP podría quedarse amarrada a tu cerebro tras leer esta frase.

Los compositores han recurrido a patrones preestablecidos durante siglos, pero en el XX algo cambió. Los nuevos compositores quisieron alejarse de la repetición (¿quizá para no tener nada en común con la música popular?). Les parecía vago, simple y, por tanto, malo. Incluso Theodor Adorno manifestó su aversión a la repetición en la música popular, que tachó de «psicótica e infantil» y elemento fundamental de la sociedad industrial.

Esta idea, convertida en mito, fue recientemente contradicha por las investigaciones del Departamento de Psicología de la Western Washington University. En su estudio, afirman que «son las canciones que la gente conoce y que a la gente le gustan las que más frecuentemente se vuelven invasivas», y no las más odiosas, como se suele pensar. No obstante, no descartan la posibilidad de que «las canciones invasivas negativas se recuerden más», lo cual podría guardar una estrecha relación con la aparición de pensamientos no deseados recurrentes.

Por más que los nuevos compositores se esfuercen por evitar la reiteración, según un estudio del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, la música es cada vez más repetida. Su trabajo parte del análisis de medio millón de temas lanzados entre 1955 y 2010.

La psicóloga musical Elizabeth Hellmuth Margulis (University of Arkansas) probó un experimento con alumnos en un estudio de Music Cognition Lab. Los participantes fueron expuestos a dos fragmentos musicales. Se trataba de una composición de Luciano Berio y Elliot Carter, dos de esos compositores que evitaban la repetición intencionadamente. Pero Margulis había alterado digitalmente el mismo fragmento y lo reprodujo después.

El resultado debió de sorprender a los compositores más que a la psicóloga: los participantes afirmaron haber disfrutado más de la versión alterada, en la que Margulis había introducido repeticiones de manera aleaotria. «[…] los originales fueron escritos por algunos de los más aclamados compositores de los últimos tiempos y las versiones alteradas fueron unidas sin tener en cuenta el efecto estético. Pero los oyentes en este estudio consistentemente valoraron los fragmentos alterados como los más placenteros, más interesantes», detalla.

Y no sólo eso. Era esta versión la que les parecía más «humana» o, por decirlo de otra manera, la que menos les transmitía la sensación de que se trataba de una pieza creada por un ordenador.

Tanto en su libro On repeat: How Music Plays the Mind (Oxford University Press, 2013) como en su ensayo One more time, la autora aborda la importancia de la repetición en la música. Pero, ¿qué es la música? «Lo sé cuando la escucho», escribe. Para Margulis, «el simple acto de la repetición puede servir como un agente cuasi mágico de musicalización. En vez de preguntar: ‘¿Qué es la música?’, deberíamos hacernos una pregunta más fácil: ‘¿Qué es lo que escuchamos como música?’ Y gran parte de la respuesta podría ser: ‘Lo sé cuando la escucho otra vez‘».

El placer de lo conocido

El musicólogo David Huron (Ohio State University) calcula que más del 90% del tiempo que pasamos escuchando música, realmente estamos rescatando fragmentos de algo que ya hemos oído con anterioridad. El contador de iTunes da una pista en cifras de lo que cada usuario recupera con más asiduidad, lo cual no implica, aclara Margulis, ningún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo.

El trabajo de Margulis define la repetición como el elemento clave de la música. Partiendo del efecto de mera exposición descrito en los años 60 por el psicólogo Robert Zajonc, Margulis hace un recorrido por diferentes estudios y experimentos que demostraron que la música repetitiva se da en todas las culturas, que la gente prefiere las cosas que ya conoce.

Acudir a lo ya conocido es satisfactorio porque la repetición garantiza la anticipación y, en el caso de las canciones, la participación del oyente. Lo segundo es clave: «De hecho, parte de lo que significa escuchar algo musicalmente es participar imaginativamente en ello», escribe.

[pullquote author=»Prince»]Hay placer en la repetición

Hay placer en la repetición

Hay placer en la repetición

Hay placer en la repetición[/pullquote]

En ese momento, el cerebro alcanza una relativa paz y es su parte emocional la que prevalece sobre la racional. Esa relajación de las neuronas es lo que profesores de Psiquiatria y Psicolología de la Universitat de Barcelona denominaron supresión por repetición, que conlleva la reducción de la capacidad de respuesta cuando escuchamos algo que ya conocemos.

Tras realizar su experimento, Margulis escribió que el estudio no se dirigía expresamente a «hábitos de escucha cultivados de manera consciente», aunque sí da ciertas pistas «sobre la forma en la que los oyentes dan sentido a la música que es nueva para ellos». La repetición, concluye, es la pista de que el ser humano ha estado ahí porque «una frase que podría haber sonado arbitrariamente la primera vez, podría sonar con una forma resuelta y comunicativa la segunda vez».

Puesto que algunas repeticiones pueden alcanzar cierta musicalidad (véase la reiteración casi cantada tan habitual en las aulas de la lista de reyes godos y de las tablas de multiplicar), la psicóloga llega a plantearse si sería posible la música sin repetición. «Bueno, la música no es un objeto natural y los compositores son libres de saltarse cualquier tendencia. De hecho, durante el pasado siglo, un número de compositores comenzó a evitar la repetición en su trabajo expresamente».

[pullquote author=»Arnold Schoenberg» tagline=»compositor y teórico musical»]La inteligibilidad de la música parece imposible sin repetición[/pullquote]

Para la psicóloga, la posibilidad de anticiparnos y participar (que ofrece la repetición) conlleva la experiencia de ser «tocados» por la música. Es la canción la que se convierte en el elemento activo que, aunque convierte al oyente en disco, tampoco lo relega, sino que le permite «crear un sentido de subjetividad compartida con el sonido», así como una «conexión trascendente que dura al menos tanto como nuestra canción favorita».

A estas alturas, ¿ha dejado de sonar tom tom tómbola en tu cabeza? ¿Tom tom tómbola? ¿Tom tom tómbola?

creo qe tiene mas qe ver con los sentimientos al escucharla por primera vez qe con algo logico

Muy interesante, también podría especularse con la repetición como punto de partida de la innovación, entendida ésta como acumulación de pequeñas variaciones sobre una base anterior. Algo así planteó Focillon al estudiar la vida de las formas (plásticas). Pero siento discrepar de la idea de la «memoria de la naturaleza», al menos como se plantea aquí, que llevada al extremo acaba en la «memoria del agua», de la ridícula homeopatía.

Yo entendí eso como una simple metáfora. Si quiere leer al completo lo que dice ese profesor, en su contexto, aquí está el texto citado: http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130329/54369597962/nacidos-para-repetir.html

Muy interesante lo de la vida de las formas.

Algunos de estos científicos también lo ven así :). Yo, personalmente, también. La mayoría de las canciones que escucho en bucle me devuelven algún recuerdo (o muy bueno o muy malo) asociado a una emoción.

Es verdad, yo he llevado muy lejos lo de la memoria de la naturaleza. Gracias por el enlace.

[…] Vinyl […]

Me ha encantado el artículo.

Tiene que ver con el ritmo, con la rutina, con la predecibilidad, con el momento interno esperado (intuición y emoción).

Y eso que mi sentido musical es como el de una puerta.

Yo creo que la repetición es fundamental en la música: consigue asentar el significado de un pasaje musical al ser repetido. Pero tiene una contrapartida: la repetición también cansa. Es por ello que siempre surgirán compositores que quieran evitar la repetición a toda costa (aunque ello conlleve a su vez una desesperación en el oyente que no logra identificar un pasaje repetido y por tanto que sea relevante). Yo soy músico y conocedor de todo esto siempre he intentado mantenerme en un punto intermedio: utilizar la repetición pero no abusar de ella, introduciendo a veces composiciones donde apenas haya repetición

Es interesante el artículo, y también lo son los comentarios. Mi explicación es totalmente incoherente: por un lado, adoro esa canción porque la asocio (por lo general, inconscientemente) con los sentimientos que tuve la primera vez que la oí; por otro, porque me recuerdan ritmos más bien «biológicos»: algo parecido al latido, algo parecido a la cosecha, algo parecido al somier, algo parecido al galope, me gustan esos ritmos, y la repetición crea esos ritmos, y el crescendo y el decrescendo los intensifican, y los silencios y los arpegios son como el suspense en una novela o una película, predicen la gran locura final. Por eso me encanta el soul y las baladas rock (también me encantarían otras cosas pero todavía no las conozco). Gracias por el artículo!

Se me acaba de ocurrir que la antigua serie Twin Peaks es un ejemplo aplicable: creo que el momento que más me impactó fue el de la repetición mental que la madre de la chica desaparecida hace una y otra vez: revive el momento en el que entra en la habitación de su hija, los objetos, la cama, el desorden, los adornos… una y otra vez, y por último, aparece el atisbo de esa figura agazapada que no sólo la había estado observando desde el primer momento, sino que había estado en su mente observando sus rememoraciones. Es como una repetición musical (y esa nota más que le da sentido). Saludos!

Que buen artículo, explica muchas cosas.

quisiera saber si es que hay un nombre a la acción de esuchar una canción una y otra vez?

Saludos