Todos los individuos pertenecen a un tiempo, unas costumbres, unos valores y una forma de hablar. Eso que comparten es lo que los convierte en una generación. Es lo que les da su identidad, lo que define que se carden el pelo o se planten un peinado Arriba España.

Este texto es una mirada, desde un plano cenital, a algunas de las voces que nos han llevado desde las penurias de la posguerra española hasta la cultura tecnológica de hoy.

✍ ✍ ✍

Buenas tardes nos dé Dios.

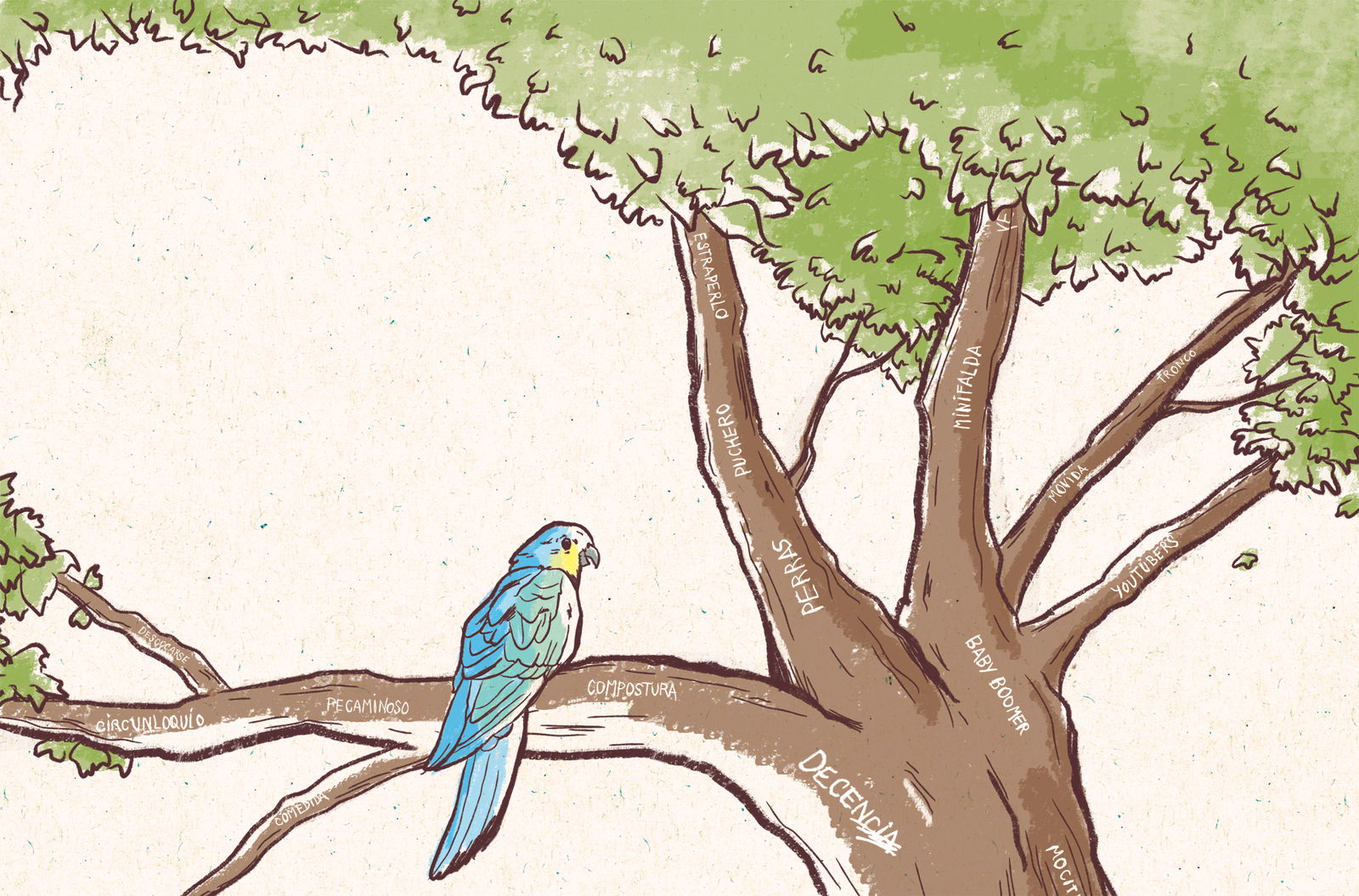

Ha de saber usted, afable lector, que en las palabras queda impresa la forma que cada época tiene de representar el mundo. Debe considerar que a mitad del siglo XX, cuando el Generalísimo llevaba la voz y mando de la patria, se hablaba con respeto, decencia y compostura. El lenguaje estaba vigilado por la Iglesia y el Estado, y todos los que escribían documentos seleccionaban cada término, cada circunloquio y cada expresión con precisión de cirujano para reflejar una ideología y construir una imagen de la realidad.

Aquellas palabras de ayer devinieron en los documentos históricos de hoy. Encontrar en cientos de líneas de cientos de textos el pecado y lo pecaminoso revela que en la España del Altísimo la presencia de los curas era como una invasión de hormigas. La voz descocarse, con todas sus connotaciones alrededor, mostraba el ideal de mujer como un ángel del hogar, una criatura casta y pura, comedida y mojigata.

En aquellos años cuarenta y cincuenta corría el estraperlo. No habría sido necesario un vocablo así si el hambre no se hubiese hincado en los dientes y no hubieran tenido que trapichear, a escondidas, para sacar unas míseras perras.

Las palabras construyen el mundo, y el mundo es tal y como se verbaliza. En las voces de los jóvenes de la generación silenciosa (nacidos de 1925 a 1942) está impresa la identidad de la posguerra. Podemos acercarnos a ese tiempo imaginando a las mujeres que, bajo sus ropas recatadas, vestían unos pololos y un sostén que a menudo, con cualquier trapo, ellas mismas se tenían que coser. O al paragüero que caminaba por las calles, con un puñado de sombrillas viejas, buscando negocio para poder echar algo al puchero.

Es el vocabulario una de las pocas máquinas del tiempo que tenemos hoy. Viajamos al pasado a través de las imágenes, los sonidos, las palabras y los recuerdos que evocan. En cada término hay inscritos cientos de historias: de su mismísimo origen a la razón por la que nació. Ningún vocablo surge de la nada o por generación espontánea. Aparece por un motivo; porque un grupo de personas lo necesita para nombrar algo. Y cuando lo modifican es porque ya no les sirve; porque con ese cambio quieren constatar que el mundo ha cambiado.

Es lo que puede ocurrir con la celestina en el siglo XXI. La generación Z (nacidos alrededor del 2000) podría jubilar a esta mujer que, antes, ayudaba a dos enamorados a encontrarse, a pesar de los infortunios o la prohibición de sus familias a consumar su ardiente amor. En la década de 2010, en cambio, en pleno apogeo de la era del entretenimiento, lo que divierte a los adolescentes es shippear: intentar, desde sus dispositivos digitales, que dos personajes de ficción se líen o dos youtubers famosos se hagan pareja.

Asoma la libertad

Las apreturas de los corsés empezaron a aflojarse en los años sesenta. Algunas muchachas de la generación de los baby boomer (nacidos entre 1943 y 1960) se atrevieron con la minifalda y se hicieron chicas yeyé. La mera sonoridad del término, que procedía del Yeah! de los conciertos británicos de rock, refleja las ansias de divertirse de unos jóvenes que dejaron de arrastrar las penas y desconsuelos de la guerra civil que sufrió la generación anterior. Con el fin de la autarquía llegaron los picús y los tocadiscos. Muchos empezaron a montar guateques, en casas sin padres, para bailar el twist y algunas lentas que servían de excusa para arrimarse a las mocitas.

Vino después la democracia y el bozal impuesto por la dictadura saltó por los aires. A finales de los setenta el vocabulario explotó. Las palabras de los suburbios, la cárcel y los buscavidas salieron a la calle y entraron en la televisión. Los baby boomers más jóvenes, los artífices de la movida, flipaban con ellas. Pillaron voces del hampa y del caló para construir una jerga pasota y del rollo que acabaría moldeando el vocabulario de la siguiente generación, los X (nacidos de 1961 a 1981). Entonces, parte del lenguaje juvenil se volvió áspero. Los amigos se llamaban unos a otros tronco, titi, colega, tío.

De la democracia surgió una explosión creativa, en los años ochenta, que queda escrita en las palabras de entonces. Muchas eran nuevas voces que venían de la tecnología: ordenador, consola, discman, walkman… y otras las tomaron prestadas de lugares escondidos (la cárcel y la delincuencia), de etnias silenciadas (los gitanos) y de echar la vista atrás (el pasado). Recuperaron voces dormidas como fetén, y pillaron gitanismos que hicieron más chachi el habla: la nariz se volvió napia y el pie, pinrel. De ahí sacaron el lenguaje dabuten que a los guais de la época molaba mazo, aunque pocos podían sospechar que tanta modernez surgiera de un remix de lo castizo y el punk.

Fueron los años de las rimas del «nasti de plasti» y el «no te enteras, Contreras». Aunque pronto fueron silenciados por el chundachunda y la mákina que sonaban en las macrodiscotecas donde los jóvenes de los 90 salían de marcha a ponerse hasta el culo de priva.

Desfilaron después los años hacia un tercer milenio donde los teclados parecen querer suplantar a las cuerdas vocales. El lenguaje de internet, con todos sus anglicismos, se ha apoderado del vocabulario de los milenials (nacidos de 1982 a 2000). Lo cool es repetir las frases de los memes y hacerse un selfi en vez de una autofoto. ¿Autofoto? :-/ WTF!

Lo que hacían los varones de posguerra para conquistar a su dama, el cortejo, hoy suena a documental de animales de National Geographic. Para los milenials es más habitual el sexting (enviar mensajes sexuales a través de sus dispositivos digitales) y pedir un «Send nudes» para ver a alguien en bolas o, como dirían los silenciosos en un pacato circunloquio, «como Dios le trajo al mundo».

Vuelve la precariedad

A principios del XXI la economía se puso cabrona. Millones de indignados despertaron de un cierto letargo apolítico que los X habían dejado en el aire y salieron a protestar contra el precariado. Era una palabra de estreno para citar dos conceptos del tirón: precariedad y proletariado. Muchos de los que gritaban frente a las sedes de gobierno eran yayoflautas. También tuvieron que inventar esa palabra para designarlos porque manifestante quedaba corto. El neologismo, en cambio, describía todos los matices: su edad, el tipo de protesta y, de paso, daba un zasca en toda la boca a una representante política que intentaba desprestigiarlos.

Las palabras de cada época son un selfi de ese momento histórico. Ese retrato surge como una de las obras colectivas, de cocreación, más extraordinarias de los humanos: su lenguaje, su forma de relacionarse, su modo de ver el mundo. El vocabulario es uno de los emprendimientos colaborativos más creativos de una comunidad. Ahí queda la huella de cada momento, la foto de una sociedad, porque los vocablos nos visten, como la ropa, y mirando las pintas, es fácil descubrir la identidad.

En las vocablos están las huellas éticas y morales de cada generación. Bastan dos términos, el virginal de los silenciosos y el poliamor de los milenials, para apreciar la pirueta brutal que se ha pegado este país desde la mojigatería de mediados del siglo XX al todo vale de principios del XXI.

Pero, además, las palabras tienen su propia vida. Son como un ser vivo que nace y que muere; que pasa por épocas de esplendor y por momentos de olvido. Y algunas hasta se reproducen, como el papichulo que surgió del papi o el wasapear que derivó de WhatsApp.

Los términos no solo se dicen. A veces, al pronunciarlos, se encoge el estómago; a veces, al oírlos, se pone la piel de gallina. Las palabras nos llevan de viaje por recuerdos y sensaciones. Por las buenas y por las malas. Aunque los milenials tienen una forma de evitarlas. Lo que no quieren ver lo bannean, lo bloquean. Y se acabó el asunto con un: ¡Hasta nunqui!

Convulsiones en lo divino y lo humano

El avance del 2010 al 2020 ha arrasado con los muffins y las tonterías de colores. El trap ha dado una sacudida al lenguaje de los jóvenes que asoman con su chándal de marca y sus uñas de gel. Es una cultura que une el mundo espiritual con el queso (dinero, riqueza, fama) y las ropas hipersexualizadas.

En la música trap resucitan a un Dios que los jóvenes de finales del XX tiraron por el sumidero. Hablan de santos, del pecao, del de arriba, en un giro extraño que parece venir de la espiritualidad del rap veterano del Caribe. Hablan en una jerga áspera que recuerda al vocabulario que expandió la rumba de los años setenta: el cheli.

El escritor Francisco Umbral llamó a ese argot «rebelión léxica». Hoy podría decirse algo parecido del trap porque pone a las palabras y a la gramática patas arriba. Los traperos se comen muchas sílabas (to loco), usan una equis en vez de distinguir entre femenino y masculino (todxs), inventan el espanglish como les da la gana (gangsta, de gangster) y crean palabras que son solo suyas, sin ningún interés por que las entienda alguien fuera del guero (de la voz inglesa ghetto: barrio).

Asoma una generación de jóvenes que desafían hasta los mismísimos pilares sobre los que se construyó la humanidad. A muchos les asfixia el mundo binario de Adán y Eva. Han hecho suyo los conceptos de género fluido y género neutro, y lo expresan en su forma de hablar: junto al género masculino acabado en -o y el femenino acabado en -a, reivindican el neutro acabado en -e. Niñe, amigue, novie.

Afloró primero en las palabras y ha llegado a los emojis después: caritas de personas con pelo ni corto ni largo y ropa que podría llevar un hombre o una mujer. No es anecdótico: los emojis son un lenguaje universal. Para muches, hoy es pobre hablar sin añadir un gesto dibujado a sus palabras. Es un reflejo de los tiempos y no hay espejo más fiel que el lenguaje de la época. Porque, más que decir, delata. ¡To loco!

*Las palabras escritas en cursiva indican que son una marca lingüística específica de una generación.

Muy interesante, pero el título debería llevar «en España» en alguna parte. El 90% de los hispanohablantes no vivimos en España y los desmanes de Franco o las transformaciones de su transición no han afectado nuestro idioma.

No lo veo tan necesario, sinceramente, en el segundo párrafo ya enmarca el ámbito que se va a tratar.