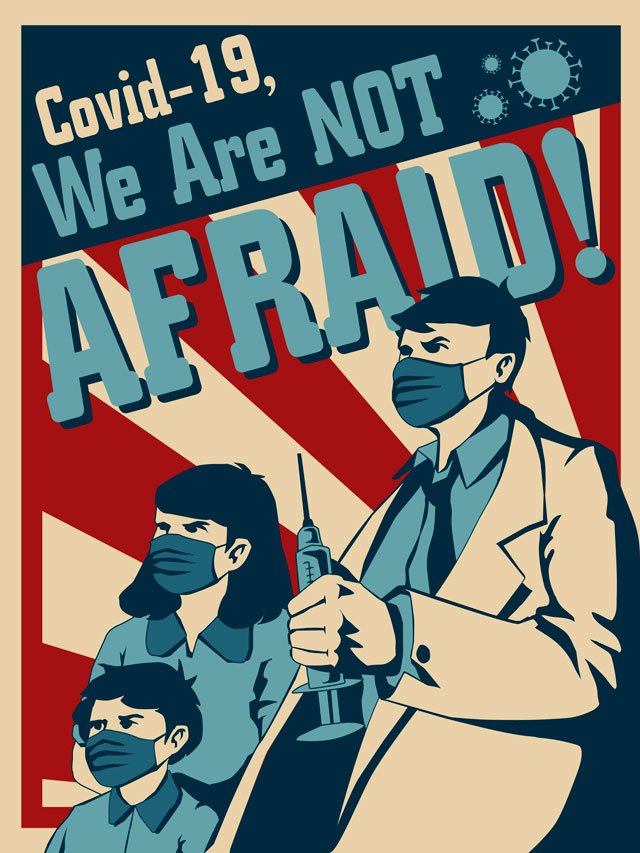

«Nadie puede ganar solo esta guerra; solo unidos venceremos al virus». Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez en una de sus últimas comparecencias. Muy parecidas fueron las palabras de Emmanuel Macron el día 16 de marzo: «Nous sommes en guerre […] contre un ennemi invisible, insaisissable».

La aparición de palabras como ganar, venceremos o guerra no es azarosa; muy por el contrario, responde a una estrategia comunicativa muy clara: asociar la enfermedad con la guerra. Este tipo de metáforas las leemos y escuchamos a diario, aunque a menudo no nos demos cuenta. Ahora bien, ¿por qué se recurre a esta clase de metáforas y, más aún, por qué las tenemos tan interiorizadas que no reparamos en ellas?

Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que ha superado un cáncer. Podemos decir, sin pensarlo dos veces, que dicha persona «ha ganado su batalla contra el cáncer». Claramente, en esa batalla no ha habido fuego cruzado ni armas ni trincheras. Pero somos capaces de asociar la enfermedad con algo que hay que derrotar. Con el enemigo. Las palabras de Sánchez y Macron nos remiten a algo similar: hay que vencer al enemigo en una guerra que libramos unidos. Porque, como es bien sabido, las guerras se ganan cuando hay unión –véanse, para el caso, dos famosas expresiones: divide y vencerás y la unión hace la fuerza–.

En su obra Metaphors we live by, George Lakoff y Mark Johnson (1980) expusieron la importancia de las metáforas en cómo procesamos y estructuramos la realidad. La metáfora, así entendida, es una operación cognitiva a través de la cual procesamos el mundo. Así pues, cuando decimos que estamos «perdiendo el tiempo», o que «invertimos el tiempo» en algo, estamos haciendo una operación muy sencilla: estructurar y procesar una actividad con los términos de otra. En este caso, estamos concibiendo el tiempo como dinero. Pues bien, una operación similar es la que hacemos cuando hablamos de una enfermedad: la estructuramos en términos de otra (en este caso, como si se tratase de una guerra).

No son pocas las críticas que han tenido los discursos de Macron y Sánchez. Es lógico tildarlos de «belicistas» si en ellos hay constantes alusiones a la guerra, al enemigo, a la lucha o a las batallas que nos quedan por librar. El periodista Carlos Alsina, en el programa Más de uno de Onda Cero, le reprochaba a Pedro Sánchez sus constantes alusiones a la guerra a la hora de hablar del coronavirus:

«No hay guerra, presidente. Hay epidemia. No es un conflicto armado, presidente, es una crisis de salud. No hay enemigo mortal, presidente. Hay un virus. Y como no es una guerra, no se emplean para sobrevivir a ella los instrumentos propios de una guerra. Los EPI no son armas. Los médicos no son soldados. Ni quieren serlo. Los ciudadanos no estamos en guerra con nadie. Estamos intentando no contagiar ni contagiarnos.»

De la estrategia comunicativa de Sánchez y Macron se ha extraído múltiples conclusiones. Entre ellas, que la retórica belicista legitima el poder del Estado en una situación de estado de alarma, en que, además, las Fuerzas Armadas disponen –de manera excepcional– de más competencias y de mayor presencia en las calles. Es otra forma de entender las palabras que, casi a diario, escuchamos y leemos de nuestros políticos. En este caso, claro, los discursos articulados por los líderes políticos responderían a una suerte de «propaganda de guerra» que sirve de soporte para la aplicación de una ley marcial. Pero también es posible pensar que, en realidad, el vocabulario utilizado responde a una de las ideas básicas en las que se fundamenta la mencionada teoría de Lakoff y Johnson: que el recurso a la metáfora permite un mejor procesamiento y comprensión de la realidad. O en otras palabras: las metáforas nos facilitan el entendimiento de lo que nos rodea.

No debemos olvidar que esta «retórica del coronavirus» no es muy diferente de la que escuchamos, también a diario, en retransmisiones deportivas: el ariete, la lucha por el título, los atacantes, las defensas, la táctica, los flancos, la retaguardia… Y lo mismo se puede decir de las tertulias políticas, donde abundan esta clase de referencias a la guerra: hay militantes, adversarios, derrotas electorales, trincheras políticas, estrategias políticas y un sinfín de palabras en las que no solemos reparar porque, precisamente, ya las tenemos muy interiorizadas.

Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que la constante recurrencia al léxico belicista es, en realidad, un intento de que el mensaje cale en el mayor número de personas posible. Sobre todo porque este vocabulario no nos resulta en absoluto desconocido. Lo manejamos constantemente cuando luchamos contra la desigualdad, cuando vencemos nuestros miedos o cuando conquistamos a otra persona.

Así pues, lo que cabe preguntarse no es por qué se utilizan términos como guerra, batalla o lucha –voces polisémicas y muy utilizadas, sobre todo, en sentido figurado– cuando se habla de una pandemia como esta; más bien es preciso preguntarse por la necesidad de estructurar esta cruda realidad con los términos de otra, como si los destinatarios de esos discursos no fuéramos capaces de comprender la realidad más que de manera disfrazada. O metafórica, si se prefiere. No es difícil augurar que, conforme la situación mejore, capitularán las palabras que hoy trufan los discursos políticos. Aunque, a buen seguro, oiremos más que nunca la palabra victoria y, paradójicamente, echaremos en falta la paz que sucede a cualquier guerra.