Durante años, hemos identificado la arquitectura que transforma las ciudades con nombres estelares y proyectos faraónicos alimentados, en muchas ocasiones, con cantidades aparentemente inagotables de dinero público. Pero existen otras intervenciones que tienen un origen más difuso, que difícilmente aparecerán en la portada de ningún diario ni se convertirán en objeto de codazos de los políticos para salir en la foto. Y sin embargo, esas intervenciones, nacidas de las necesidades reales de la población, acaban marcando de forma más profunda el aspecto y la vida de las comunidades que las habitan.

Uno de los casos que mejor ejemplifican esto es lo que está ocurriendo en muchas comunidades iberoamericanas hacia las que fluyen las remesas que los emigrados les envían desde Estados Unidos o Europa. Y de todas ellas, Camilo García y Diego Barajas, cabezas visibles de Husos Arquitectos, han querido fijarse en lo que está ocurriendo en el Eje Cafetero colombiano, concretamente en Pereira, la capital del departamento de Risaralda, un lugar donde las remesas supusieron en 2013 un ingreso mayor que el de todo el presupuesto regional junto. En todo el país, en el mismo año alcanzaron una cifra equivalente al 13% del PIB nacional. Y toda esa inversión está cristalizando en una transformación urbana que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana.

Husos Arquitectos han observado con detalle el proceso y analizado sus características en un proyecto para la Trienal de Arquitectura de Oslo, celebrada este año. El resultado de su investigación está reunido en la caja-libro Urbanismos de remesas. Viviendas (re)productivas de la dispersión, publicado por Caniche Editorial, que permite acceder a una realidad que, quizá por no tener nombres con pedigrí ni una realidad glamurosa detrás, se suelen escapar del radar de los expertos. Pero desde Huso Arquitectos lo tienen claro: «No podemos entender los problemas de la ciudad como un diálogo entre especialistas».

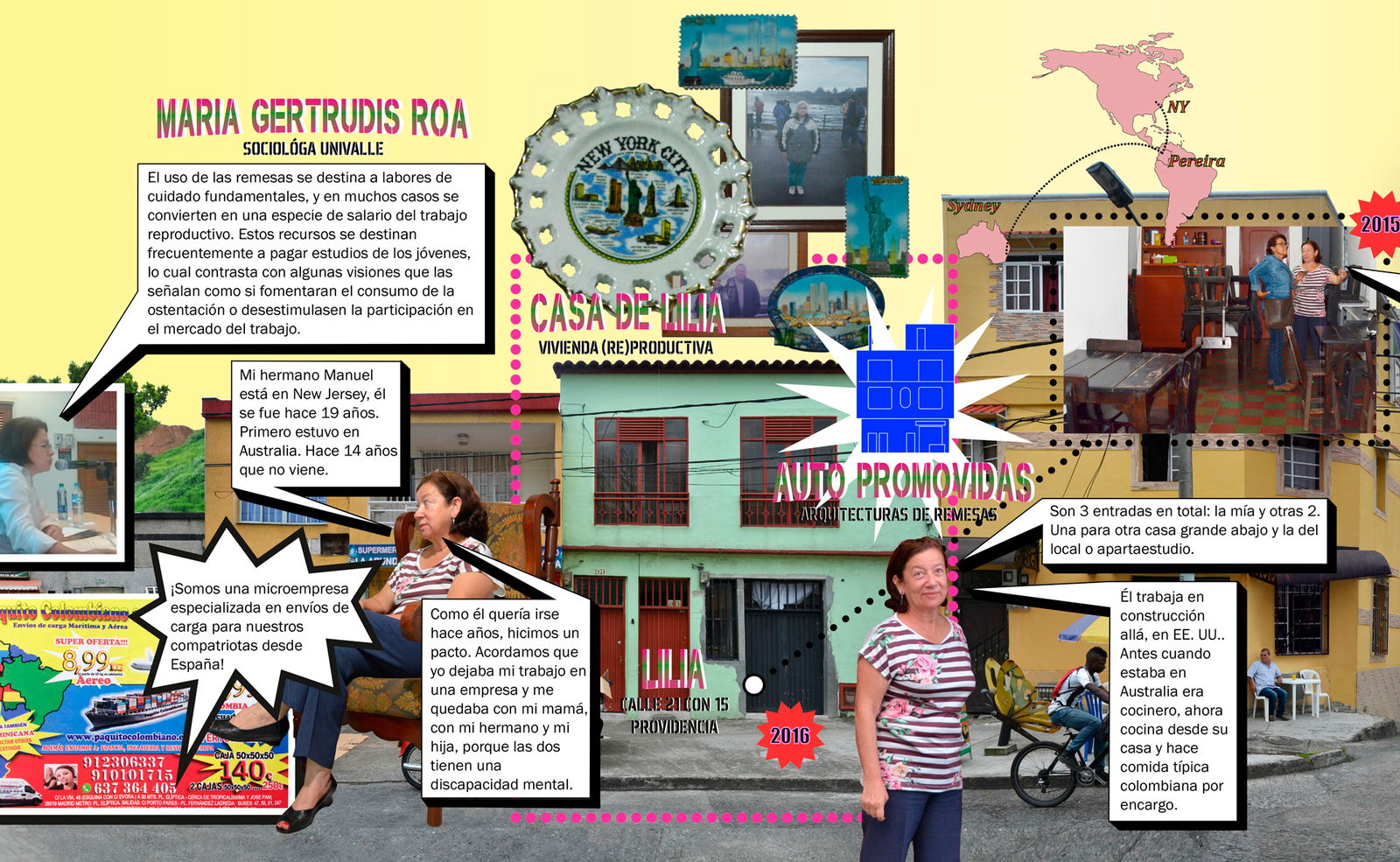

Quizá, por eso, han buscado formas de comunicación que se salen de lo habitual y que se aproximan más a los códigos más familiares para los agentes responsables de los cambios: «Es sorprendente ver cómo un programa de televisión o una revista, además de construir imaginarios, también tienen la capacidad de influir en la construcción de lo material. Hace dieciséis años, viviendo en Bogotá, estuvimos durante un tiempo trabajando en barrios informales, estudiando cómo la gente en estos barrios, acostumbrada a construir su propia casa, la reformaba de acuerdo a la telenovela de moda. ¡Era arquitectura hecha con telenovelas! De ahí surgió la idea, desarrollada unos años después, de las foto-realovelas».

Estas foto-realovelas permiten conocer cómo ha sido el proceso, de una forma que además destaca el componente colectivo del fenómeno. Y no es la única fórmula heterodoxa que utilizan: la edición incluye también un recortable con el que cualquiera puede construir un ejemplo de estas viviendas, como una metáfora del hecho de que, en realidad, son levantadas por sus propios inquilinos, que llegan a habitar en ellas incluso aunque no estén terminadas. Porque esa es la clave: en la construcción de las casas trabaja la propia familia, que a su vez da trabajo a otros familiares, amigos o vecinos. Unas casas que, además, suelen incluir en las plantas bajas espacios para comercios y negocios, lo que fomenta la economía de proximidad y da a los habitantes herramientas para controlar su destino.

De esta forma, este fenómeno demuestra que otro urbanismo es posible, porque las urbanizaciones escapan del monopolio de unos promotores que tienden a construir espacios mucho más cerrados, sin personalidad y que hacen más difícil crear la idea de comunidad.

Quizá por la reciente y catastrófica experiencia que hemos vivido en nuestro país con la burbuja inmobiliaria, se nos olvida que la arquitectura y el urbanismo pueden ser también vehículos para el activismo social, como demuestran los trabajos de Denise Scott Brown y Venturi, las investigaciones sociológicas de Hilberseimer en la década de los años 30 o la perspectiva feminista de Dolores Hayden. «Más que parte de algo nuevo, quizás nos sentimos parte de esta tradición paralela pero a veces olvidada. Por esto, nos parece también importante volver la mirada sobre estas otras tradiciones. Entender que hay y ha habido quizá desde siempre otras formas de ejercer la arquitectura, que debemos reconocer y cuidar. Y es verdad que ahora estamos posiblemente en un muy buen momento para que otras líneas de trabajo, reconectadas con el día a día y con lo micro, cobren visibilidad».

Claro que, para eso, es imprescindible que los arquitectos conozcan y comprendan a la perfección las comunidades en las que van a ejercer su labor, algo que desgraciadamente no siempre ocurre en la era, no tan extinguida como podría parecer, de los arquitectos estrella, que más bien parecen exigir a las ciudades que sean ellas las que se plieguen a su visión: «Un aspecto que es fundamental para nosotros es entender las prácticas de diseño como prácticas de los cuidados. Esto implica acercarse a las realidades sociales y naturales que nos rodean de una manera delicada, atenta a sus singularidades, y en lo posible precisa en sus descripciones».

No tienen ninguna duda: «¡La capacidad transformadora de la arquitectura es enorme! Por ejemplo, creemos que, desde hace algún tiempo, una gran parte de nuestros entornos urbanos se han desarrollado aumentando la homogeneización, en lugar de responder a la diversidad de formas de vida sociales y biológicas que habitan nuestras ciudades. No hay duda de que la arquitectura y el urbanismo tienen una responsabilidad en este asunto».

Además, cuentan con la experiencia que vivió nuestro país en la década de los 60, cuando hubo un abundante flujo de divisas que enviaban a España los emigrados. También aquí se invirtió en muchas ocasiones ese dinero en construir casas, e igualmente se hizo, en ocasiones, de forma comunitaria. Pero el tiempo no pasa en balde y no sería correcto establecer un paralelismo muy estricto porque todo, hasta la forma en la que se vive la distancia y los vínculos afectivos, ha cambiado: «En los 60, pese a que ya existían la televisión y el teléfono, una foto familiar enviada por correo tardaría posiblemente varios días en llegar a su destino, incluso viajando dentro de Europa. Ahora la comunicación es por WhatsApp; es decir, inmediata. La experiencia de estar allá se ha vuelto simultánea, incluso en distancias trasatlánticas». Aparece así un «urbanismo disperso» que se define no sólo por el parque, la calle y la casa, sino que también incluye el teléfono y todas sus potencialidades, incluido el muro de Facebook o el Skype.

Frente a ello, persisten automatismos que hacen que se perpetúen esquemas ya obsoletos, cuando lo que tendría que haber es una perspectiva totalmente nueva: «En cuanto a la vivienda, se delega en los mercados el saber qué es ‘lo que se vende’ o lo que resulta más rentable, esquivando una reflexión y un estudio reales sobre las diferentes formas de vivir y las respuestas arquitectónicas posibles. Las características de las viviendas y barrios existentes no suelen reflejar esa diversidad. Todo esto debería cambiar».

Por eso es por lo que han acudido a canales como las foto-realovelas, una forma de incluir a los actores de estos cambios en la propia descripción de lo que están consiguiendo, en lugar de hurtarles la capacidad de decidir o de influir en lo que luego disfrutarán como usuarios. Desde este punto de vista, estas fotonovelas urbanísticas se convierten en auténticos caballos de Troya, «en parte estratégica de un proyecto de diseño arquitectónico entendido en etapas, a largo plazo».

Claro que el modelo, a pesar de sus evidentes ventajas (como proteger a sus usuarios de los peligros de las hipotecas y el excesivo endeudamiento), tienen a su vez debilidades que parten igualmente de su origen. El más importante, la ausencia en muchos casos de un verdadero plan arquitectónico en el que la improvisación suele ser recurrente y donde la informalidad hace que la propia construcción se vaya realizando a rachas, sin que necesariamente haya una coherencia en el conjunto. Así, no es difícil encontrarse en estas casas con «habitaciones interiores, oscuras y escasamente ventiladas. Esto ocurre, por ejemplo, al ignorar los retranqueos establecidos o al cubrir o edificar los patios, ya mínimos habitualmente. Muchas tienen problemas estructurales al no seguir normativas y requerimientos técnicos».

A la vez, el hecho de que desaparezcan algunos agentes no quiere decir que no aparezcan otros en su lugar que ejercen la labor de mediación entre los emigrados y sus familias. Así, cobran una especial importancia las casas de cambios, las comunidades de vecinos o los bancos que se especializan en este nuevo tipo de negocio. De esta forma, se establece todo un mundo de microrrealidades e interacciones que con su trabajo Husos Arquitectos quiere entender para sacar de él las lecciones que permitan afrontar las nuevas necesidades, evitando a la vez caer en los catastróficos errores que todos conocemos.

Sin embargo, no quieren llamarse a engaño: los viejos demonios no han desaparecido del todo, y es incluso posible que estén esperando que se den las circunstancias idóneas para volver por sus fueros. Por eso es más importante que nunca que la arquitectura siga dos estrategias clave: por un lado, con la «reevaluación de lo micro. Por ejemplo, hoy en día hay una conciencia compartida, al menos entre muchos, de que para crear mejores viviendas y ciudades no es necesario hacer enormes PAU, sino más bien cambiar desde dentro, renovar a través de pequeñas acciones el patrimonio edificado y ajustarlo a los cambios sociales».

El otro pasa por un mayor reconocimiento del papel de lo político, «asumir que el activismo no es exclusivo del trabajo con grandes colectivos ni de espacios como la plaza o la calle. Entender que también está presente en el diseño del interior de un locutorio, dentro de un espacio doméstico y sus microcomunidades humanas y no humanas, incluso en lugares aparentemente banales de nuestro día a día, como una tienda de ropa o una peluquería».

Trabajos como este se convierten en la vía a seguir. Y eso sólo será posible desde la confluencia y el diálogo entre las más diversas disciplinas. Todo, con el fin de hacer ciudades y espacios más habitables, que respondan a lo que de verdad necesitan sus habitantes y sean capaces de reflejar la diversidad real que constituye ya la esencia de nuestras ciudades. «Todo eso debería cambiar», dicen. Y también hay que encontrar la forma de contarlo, y para eso no hay ningún medio demasiado obsoleto o anticuado. Sólo importa que esté vivo.