“No entregues tu alma a la soberbia y no tendrás fantasías terribles”

(Evagrio el Póntico. Los ocho vicios)

Empecemos por el principio: me siento orgulloso de hablarles de la inocencia del mal, aunque me cuesta desentrañar si quieren que digamos aquí cuán inocente puede ser. Porque, para los cristianos, el orgullo es el mal, todo el mal del que somos capaces los seres humanos, todo el mal en que podemos, en que estamos llamados fatalmente a caer alguna vez en la vida los seres humanos.

Hermano gemelo de santidad, hijo de la conciencia por parte de padre, y del hijo del libre albedrío por parte de madre, el orgullo es el pecado de los pecados, el que convierte en mortal a todos los demás pecados: sin orgullo la lujuria y la glotonería son solo deliciosas debilidades, sin orgullo la ira o la envidia son solo una torpeza de carácter corregible con un par de padres nuestros en el confesionario. Teñidas de orgullo, tocadas por él todas esas inclinaciones naturales se vuelven justamente lo contrario, artificios calculados, estrategias incendiarias, plan para quebrar el cielo a pedradas.

Los otros pecados tienen víctimas visibles, humanas, hermanas, la lujuria las mujeres u hombres usados y abusados en el intento, la codicia y la glotonería el hambre ajena, la ira el que recibe los gritos injustos, la envidia el envidiado que no ha cometido otra culpa que ser él mismo, la pereza todo lo que hay que hacer y no se hace. Cada país o continente, cada familia o individuo sufre de la preeminencia de uno de esos pecados.

[pullquote align=»right»]»Sin orgullo, nuestros pecados son humanos. Con orgullo se vuelven divinos, es decir, satánicos»[/pullquote]

La pereza latina, la codicia estadounidense, la lujuria de tal o cual amigo, la envidia universal. Casi todas las religiones o doctrinas morales cuentan entre sus pecados más o menos estos mismo (y algunos más, como la traición o la cobardía en sociedades feudales). El orgullo no tiene aparentemente más víctima que Dios y el orgulloso. Es por eso largamente premiada (ver listas de presidentes, premios nobeles, directorios de empresas diarios o canales de televisión), hasta que el abismo se abre debajo de sus pies y nos damos cuenta de que somos de alguna u otra manera todos los que lo rodeamos víctimas del orgullo solitario de un emperador, de un científico nuclear, de un funcionario solitario o de un novelista que como un jíbaro cualquiera nos empequeñece para caber en su novela.

Sin orgullo, nuestros pecados son humanos. Con orgullo se vuelven divinos, es decir, satánicos. Pasan a ser un exceso de vida, un intento de pasar sobre ella, tocar sin mancharse, gritar sin gritar, amar sin amar, como el amigo de una amiga que en plena riña con su esposa lanzó por la ventana a su bebé recién nacido quince metros para abajo, como el presidente del FMI que por cinco minutos de sexo antes de ir al aeropuerto destruyó su carrera; los jóvenes borrachos que en una plaza de Chile le dibujaron esvásticas en la piel previamente meada al amigo homosexual que habían jurado cinco minutos antes proteger; el caníbal alemán que alegó consentimiento mutuo mostrando a la corte la imagen de su víctima comiendo su propio pene flameado en gran Garnier, o el otro caníbal, esta vez japonés, que tranquilo y feliz da una entrevista acariciando un gato mecánico a pilas que duerme la siesta sobre sus piernas. En todos ellos hay algo más que el simple deseo de comer, besar, matar; que las simples ganas de ejercer sus instinto hasta el límite. En todos ellos la rabia, el hambre, el sexo, quisieron ser Dios, decidiendo la vida y la muerte de sus semejantes, seguros de que nada ni nadie podía alcanzarlos.

[pullquote]»Ninguno de los otros seis pecados capitales ha conseguido semejante éxito como la lujuria»[/pullquote]

Es ese pecado sin fondo, es ese pecado infinito el que en la conversación más insustancial o en el discurso más incendiario nos vemos obligados a alabar, cantar, subrayar sin pensar. Qué orgullo sentí cuando le dieron un diploma a mi hijo, qué orgullosos deben sentirse los brasileños de haber ganado tantas veces la Copa del Mundo, ¿cómo aceptas que te humille así esa tonta, no tienes orgullo acaso? Una victoria que alcanza de a poco su sinónimo, la soberbia: soberbio caballo con el que el soberbio general ganó soberbiamente la batalla.

Ninguno de los otros seis pecados capitales ha conseguido semejante éxito: la lujuria, que por generaciones pareció liderar el club de los pecados por legalizar, cayó en manos del SIDA descuartizado por los doctores, denunciado por la prensa. El matrimonio monógamo y para toda la vida, a punto de desaparecer cuando mis padres eran jóvenes, es hoy el más sentido reclamo de la comunidad homosexual. En plenos años 80, a Gordon Grekko, el protagonista de Wall Street de Oliver Stone, le costó toda una película decir en voz alta que la codicia tal vez era buena. Lo pagó con cárcel, traición y soledad. Lo abandonaron hasta sus socios más encarnizados, horrorizado por su franqueza innecesaria. La glotonería que pareció reemplazar a la lujuria y la codicia cuando a esta se le exigió dar explicaciones, recibe hoy el tratamiento de pandemia que antes recibió la depresión (la antigua pereza) y la ira, en mano de los anger management.

Transformados en delirios clínicos, controlados con pastillas, cuando escapan al control de los doctores pecamos, es cierto, lo hacemos con más facilidades, más tecnología a nuestra disposición pero lo hacemos, como los personajes de Bocaccio o de Dante, sabiendo que pecamos, sabiendo el nombre y la consecuencia del pecado. Nuestros doctores de la iglesia Gregorio El Magno (que fijó en siete los pecados capitales) o Santo Tomás (que los explicó y jerarquizó definitivamente), se sentirían orgullosos—caigo nuevamente en la inevitable palabra—que con otros nombre y más terapias seguimos persiguiendo los mismos pecados que ellos, con más o menos el mismo rigor. O quizás más rigor, porque al no creer del todo en el juicio final solemos encargarnos de que el pecador expíe y sufra hoy mismo las consecuencia de sus actos o pensamientos.

[pullquote align=»right»]»Culpamos a los pobres de su incapacidad de comprender las virtudes de su miseria pero somos nosotros, la burguesía ilustrada o no, los que hemos convertido la soberbia en seudónimo de riqueza»[/pullquote]

Después de esta infinita mudanza de las ideas y los valores que fue la modernidad, después de que todo y todos cambiamos solo una cosa ya no esta en el lugar de siempre: De todos los pecados que abiertamente puedo declarar, de los que puedo vanagloriarme, solo el orgullo es sano, vital, negro, gay, patrio, continental, sexual, mundial. Orgullo de ser rico, pobre, mujer, niño o las cuatro cosas a la vez y al mismo tiempo. ¿Quién habla hoy de la humildad de ser negro, gay, mexicano, rico, pobre, mujer, niño? Llamamos a los pobres “gente humilde”, le ponemos nombre de virtud a su escasez y luego nos resulta extraño que alguno de ellos quiera salir de la pobreza descuartizando 40 cuerpos en Nueva León, vendiendo a sus hijos en Filipinas, o ahogándose en estupefacientes en el Bronx, drogas que no lo hacen olvidar la pobreza sino justamente la humildad que es más urgente, que es más necesario, que es más fácil de abandonar que sus sueldos y casas miserables.

Culpamos a los pobres de su incapacidad de comprender las virtudes de su miseria pero somos nosotros, la burguesía ilustrada o no, los que hemos convertido la soberbia en seudónimo de riqueza, de salud, de belleza, de vida misma. ¿Pero cómo y cuándo el orgullo pasó del campo del pecado al de la virtud?

De Giordano Bruno en adelante los occidentales nos hemos dedicado a poner en cuestión el orden escolástico. Se pasó así de la fe metódica a la duda metódica. Luego se dejó también de creer metódicamente en el método.

El siglo XVIII se ocupó con especial atención de revisar, enmendar y borronear la lista de los pecados capitales. Sade hizo la alabanza de la lujuria. Adam Smith le encontró sus ventajas a la codicia. Goethe, a través de Werther, cantó a la pereza (que originalmente se llamaba melancolía).

La ira de los reyes o de los pueblos fue, a través de Federico de Prusia y Catalina la Grande, justificada y una y otra vez como un rasgo de voluntad y clarividencia. No faltó el jacobino que le atribuyó a la envidia el rol de motor del cambio social. Las iglesias se convirtieron en establos y salones de bailes por toda Francia.

El rey entregó humildemente su cabeza a la guillotina, lo hicieron luego sus enemigos y los enemigos de sus enemigos. Robespierre, desesperado, inventó el culto al Ser Supremo para que la humildad, la humildad sin la que no es posible la igualdad y la fraternidad que siguen a la libertad, fuera imposible. El resultado fue contraproducente. Su cabeza y las de sus amigos también rodaron. Napoleón Bonaparte, la máxima expresión del orgullo humano y sobrehumano, convirtió la revolución en total, para caer él también víctima del peor castigo que puede un orgulloso sufrir, la soledad burguesa de un señor gordo que dicta su memorias para nadie en una isla perdida entre Angola y ninguna parte.

[pullquote align=»left»]»Solo Nietzsche reivindicó abierta y completamente el orgullo como una virtud»[/pullquote]

El siglo XIX no redescubrió a Dios pero sí al pecado. Cada uno de los siete pecados capitales cambió de nombre y de castigo pero siguió siendo bajo el disfraz el mismo pecado. Cuidadosos cirujanos Freud, Marx y Darwin se contentaron de quitar el orgullo del centro de ellos, llamándolo narcisismo, super yo o alienación, para poner en su lugar la lujuria en un caso, la codicia en el otro, la envidia en el del tercero. No se atrevieron a tachar el orgullo de la lista pero sí le quitaron su preeminencia. El orgullo, que es un pecado contra Dios antes que contra los hombres, desaparecía, pensaban ellos, solo cuando los hombres se dieran cuenta de que no hay Dios.

Solo Nietzsche reivindicó abierta y completamente el orgullo como una virtud, la virtud de entre las virtudes, la que—inversamente a la teología clásica—convierte en benditos, en necesarios los otros pecados, la lujuria, la ira, la glotonería del superhombre que es superior justamente porque su orgullo—el pecado propiamente humano, el que lo relaciona de tú a tú con Dios—en él es superior al orgullo común y corriente del hombre normal.

Si había que liberar el hombre de algún yugo, era del yugo de la humildad, esa que recuerda demasiado al esclavo (diría Marx), demasiado al niño (diría Freud), demasiado al Dios único creador (diría Darwin). El verdadero tabú de la moral victoriana, piensa, sabe, intuyó Nietzsche, no estaba en el sexo (como pensaba Freud) o en el dinero (como pensaba Marx), sino en el orgullo que construye imperios, que cambia el mundo, pero que debe una vez al mes o a la semana agacharse ante el aliento podrido de un sacerdote, arrodillarse emperadores y labradores ante un dios que ni siquiera tiene el coraje de mostrar la cara.

El gran taparrabos que cubre el mundo es la obligación de esconder o disfrazar el orgullo detrás de una máscara de modestia, de piedad, de humildad fingida que esconde mal que somos lo que somos y nos gusta: fuertes, crueles, poderosos incluso cuando somos débiles. Somos orgullosos, somos nuestro orgullo de ser, alcanzamos con nuestras desesperadas fuerzas a estar apenas a la altura de nuestro orgullo. Estamos orgullosos de eso incluso, orgulloso de nuestro orgullo. Soberbios como los caballos que domamos y montamos. Sin ellos no iríamos ni la mitad de lejos y nuestro destino y nuestra pasión es justamente esa, ir lejos, cada vez más lejos.

[pullquote align=»right»]»El gran taparrabos que cubre el mundo es la obligación de esconder o disfrazar el orgullo detrás de una máscara de modestia»[/pullquote]

El siglo XX no fue el siglo de la lujuria, la codicia, de la envidia, de la ira sino de eso que contiene todas esas cosas sin contradicción ni verdadero conflicto: el orgullo. Asistimos a la liberación de ese pecado del yugo teologal. En occidente, y solo en occidente, nos permitimos después de conquistar y esclavizar a casi todo el planeta, la franqueza inesperada de no esconder nuestro orgullo, de vivir y morir por él y con él, el nombre en cada objeto, libro, isla que construimos, descubrimos, dejamos cada soplo de aliento, cada resto de olvido marcado y remarcado con nuestra personalidad, originalidad, nombre, apellido, tamaño. La caja de Pandora contenía quizás un solo objeto, un muñeco de cera con la forma de cada uno de los que nos atrevimos a abrir la caja. Eso y una paradoja: Dios no existe y tu eres Dios. Es decir tú no existes, es decir tienes que probar ante todo tu existencia.

Libre de la humildad no fuimos, sin embargo, libres del amo, ni del deber, ni de los latigazos, solo teníamos -tenemos- la prodigiosa libertad de propinárnoslo a nosotros mismos. Lo hizo prodigiosamente bien Mussolini y luego Hitler, máximo representante de la ideología misma del orgullo: el nacionalismo, ese narcisismo colectivo. Ser lo que somos, es decir, gente que cree ser lo que es, así hasta el infinito sin quiebres, ni preguntas, quemar el país, la ciudad, el mundo con tal de mantenerte erguido, lleno, orgulloso de lo que eres.

¿Qué eres? Es la pregunta que evitan hacer siempre Perón y los Duvalier, Fidel, Berlusconi, Pinochet, Chávez o Putin. A la hora de la duda o la zozobra los líderes del nacionalismo siempre triunfante han recurrido a ese pecado que se hizo virtud: el orgullo como única ideología válida. Contra la lujuria, contra la codicia, el orgullo que tarde o temprano convierte los otros pecados en juegos de niños. Todas las ideologías pueden hacer el mal (y el bien), solo una, el nacionalismo, es desde una perspectiva cristiana el mal en esencia. No es extraño que la iglesia católica apostólica y romana suela negociar, ampararla y aplaudirla la mayor parte del tiempo.

Vencidas toda las otras utopías, la de inventar cualquier especie de nuevo hombre o de nueva sociedad para el viejo hombre de siempre, pareciera solo quedar en pie la idea de ser dioses, o de sentirse dioses por un rato, una raya de coca, una maratón, una final de reality show, dominar el tiempo, obligar a la multitud a saltar al abismo, comerse un amigo que te da tu consentimiento, matar a tu hijo, violarse a la sirvienta que no tiene otra, dar créditos sin fondos a cambio de ganancias inimaginables, el orgullo pareciera ser la única salida ante la aplastante realidad perfectamente jerarquizada. Los límites del orgullo, sin embargo, parecen también quedar cada vez más a la vista en un siglo en el que todo lo demasiado alto, economías, edificios, famas se derrumban de manera espectacular e inesperada por culpa de un viejo avión, de unos créditos insolventes o de unos dedos demasiado rápidos en twitter. Ante el poder sin límites del orgullo pareciera surgir la necesidad de una nueva humildad.

¿Cómo podrían interpretar de otra manera los manifestantes de la Puerta del Sol la defensa de los perros o los pollos ante la crueldad del hombre, la obsesión por la ecología o la negativa de tantos jóvenes a comer nada que tenga rostro o no caiga naturalmente de un árbol? Una humildad civil o cívica que responda a un orgullo que no tiene ahora empacho en hacerse religión. Desnudos de cualquier automatismo moral, independiente de cualquier sistema que pueda totalizar las respuestas, vivimos un momento apasionante, la hora rara en que quizás debamos, como Evagrio el Póntico, volver a ponerle nombre a los vicios y las virtudes que estudió en sí mismo y otros ermitaños de un desierto de Egipto, ahí por el siglo II.

Quizás necesitemos como él, en el siempre cambiante mapa de arena, vientos y arbustos secos, crear nuestro propio mapa moral. Quizás necesitemos más allá de los siglos de libros y lecciones volver a mirar el orgullo frente a frente como lo miró él:

“Como aquel que trepa en una telaraña se precipita, así cae aquel que se apoya en sus propias capacidades”.

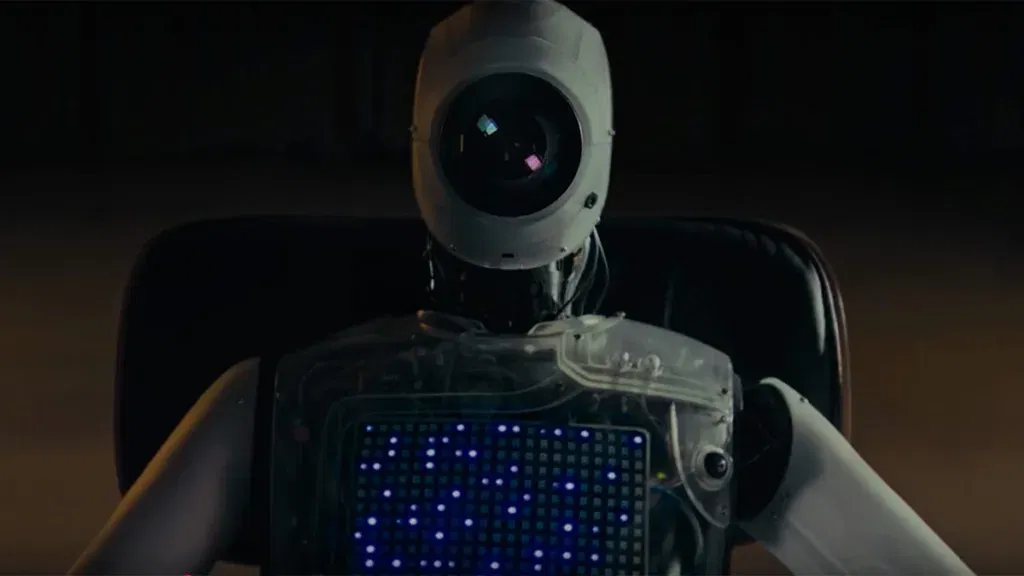

Imagen: Evil Lilyu, de Wikimedia.org reproducida bajo licencia CC.