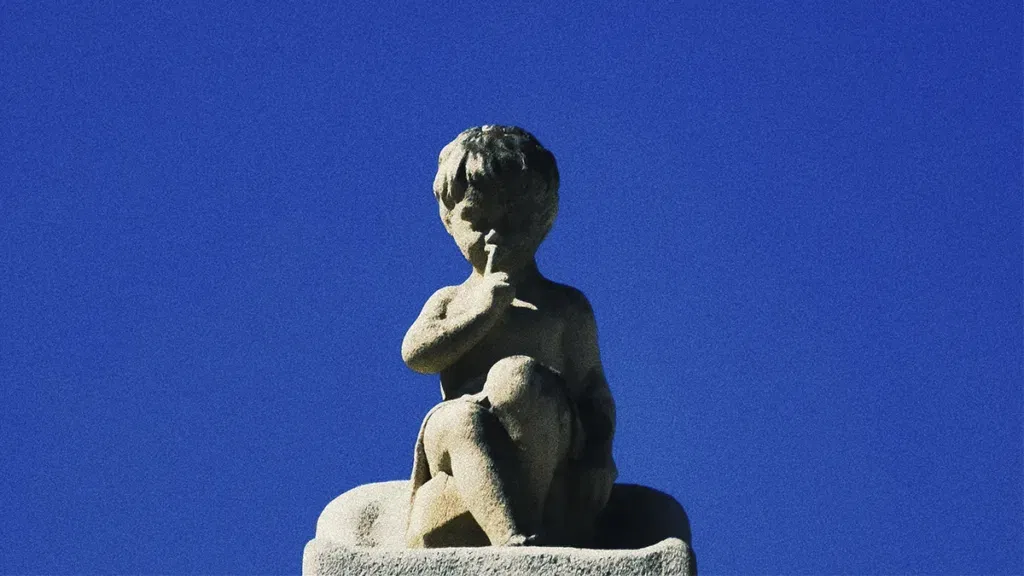

Están ahí fuera, acechando desde el siglo XIX. Las ciudades modernas los crearon, seres con la capacidad de situarse al margen de todo y de todos, de vagar sin rumbo fijo, de situarse en el centro del mundo y, a la vez, aparte de él. Responden al nombre de flâneurs (o flâneuses).

El flâneur, el paseante de la multitud, aquel cuya «pasión y profesión –como escribió una vez Baudelaire– le llevan a hacerse una sola carne con la multitud, entre el flujo y reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito».

Hoy día siguen existiendo, pero sin levita y sombrero, sino con jeans, vestidos vaporosos, gafas de sol y, sobre todo, smartphones, la herramienta que contiene el elemento imprescindible para el siguiente paso en la evolución del flâneurismo: los instagrammers. Y, a raíz de ellos, una nueva subespecie: los instaflâneurs.

La evolución del flâneurismo

Un flâneur es un flâneur, y su objetivo siempre es el mismo: el paseo como una forma de experimentar y relacionarse con la realidad. Desde sus inicios, en tiempos de Charles Baudelaire, uno de sus primeros teóricos, el flâneurismo consiste en moverse por la ciudad con la atención más despierta posible a fin de apreciarla como una inmensa acumulación de detalles, de matices, de contrastes… Una actitud que considera la ciudad un espectáculo.

Pero un flâneur también tiene algo de Pokemon: con el paso del tiempo ha ido pasando por diferentes fases de evolución. Fases en las que ha vivido una supuesta desaparición debido a la «construcción de los grandes almacenes, que aprovecharon la propia flânerie para vender su mercancía», como escribió el filósofo alemán Walter Benjamin en su obra Charles Baudelaire. Un poeta lírico en la era del auge del capitalismo.

También ha pasado por fases de resurgimiento sofisticado, en el que «el fotógrafo representa una versión armada del paseante solitario que explora, que acecha, que cruza el infierno urbano, el caminante voyeurista que descubre la ciudad como un paisaje de extremos voluptuosos», como escribió la fotógrafa Susan Sontag en su ensayo de 1970 Sobre la fotografía.

¿Y qué hay del flâneur en los tiempos de internet y las redes sociales? Como era de suponer, sigue vivo y evolucionado en una versión 2.0 de ese flâneur fotógrafo: el instagramer. Pero esta vez –y como sucede en las segundas partes de las películas de terror de serie B– trae una nueva subespecie asociada: el instaflâneur.

Instagrammers e instaflâneurs

Alguna vez los has tenido que ver. Armados con sus smartphones, inmortalizando brócolis y tomates cherry estratégicamente colocados sobre un plato. Son los reyes de la red social de mayor crecimiento en los últimos años, los denominados instagrammers.

Estos instagrammers son, a su vez, la nueva evolución del flâneurismo: combinan en un mismo sujeto al paseante del siglo XIX y al fotógrafo callejero del XX, al que se les añade un nuevo elemento: la red global de unión e interconexión instantánea, internet.

A este nuevo tipo de flâneur ya no solo le atrae recorrer la ciudad, observarla, meterse dentro de la multitud para hacer un análisis silencioso o registrarla con una lente fotográfica. Ahora lo que le atrae es ser espejo de ella, mostrarla de forma inmediata. Busca, incluso, convertirse a sí mismo en mundo, en multitud, para que otros, a su vez, lo observen. Esos otros son la subespecie creada a partir de Instagram: los instaflâneurs.

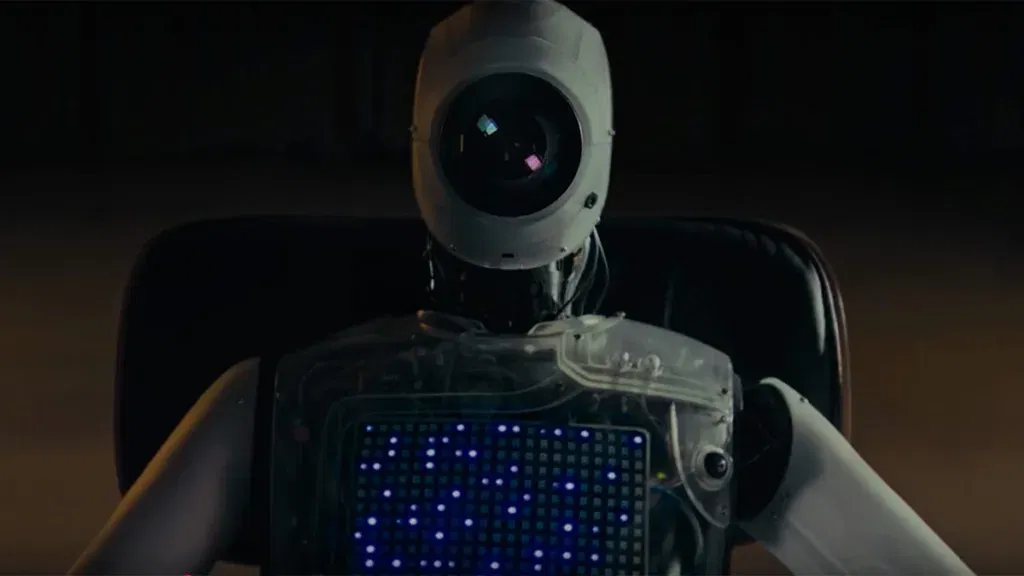

Un instaflâneur no pasea en un mundo físico. No sale a la calle, no la observa, no la huele. Un instaflâneur se relaciona con la realidad, pero de una forma muy diferente a la de los paseantes de siglos anteriores. O, más bien, es la realidad la que es diferente: un instaflâneur deambula por la realidad digital.

Con la misma actitud pasiva (contemplativa) que sus predecesores, el instaflâneur pasea por ese nuevo mundo que se muestra a través de fotos y, sobre todo, vídeos, los famosos Instagram Stories que impactaron en la línea de flotación de Snapchat y la hicieron resquebrajarse.

Las nuevas calles de ese mundo caben en un espacio comprendido entre los 1.080 píxeles de ancho y los 1.920 de alto. Son historias encadenadas y en modo autoplay en las que el observador pasivo se deja llevar por los pedacitos de mundo que los instagrammers (los flâneurs contemporáneos) eligen poner a su alcance.

Que eligen poner a su alcance.

Esta es, quizá, la diferencia principal entre los flâneurs del mundo real y los del mundo digital: unos ven y registran el mundo que pasa frente sus ojos; los otros ven solo lo que los primeros eligen mostrar. Un mundo cribado. Un mundo vulnerable.

Esa vulnerabilidad del instaflâneur es la misma que Walter Benjamin observó al especular sobre el fin de los flâneurs con la aparición de los centros comerciales: al igual que estos utilizaron la calle y la flânerie para vender su mercancía, ahora utilizan la red social para hacer lo mismo con los instaflâneurs.

En la ciudad virtual de los Instagram Stories, las calles son los perfiles personales de cada instagrammer y la publicidad aparece de forma clara, contundente, entre calle y calle (entre perfil y perfil). A la par, otra forma de publicidad surge de forma más sutil: en las propias calles, a través de relojes, vestidos, actividades…

Productos, en definitiva, que se cuelan de forma premeditada en mitad de los Instagram stories de aquellos perfiles personales que los instaflâneurs siguen con la inocencia de quien no se cree protagonista del cuento.

Los instaflâneurs piensan que son los únicos observadores cuando, en realidad, son ellos los que están siendo observados desde las sombras. Este componente pasivo hace que resurja una vieja comparativa, ya aparecida en tiempo de los flâneur novecentistas: la figura del badaud.

El Gran Diccionario Universal del siglo XIX definió el término en 1867: «El badaud es curioso; está asombrado por todo lo que ve; cree todo lo que oye, y muestra su satisfacción o su sorpresa por su apertura de boca». Un mirón crédulo que el historiador y periodista François-Victor Fournel distingue del flâneur en su obra de 1867 Lo que uno ve en las calles de París.

«El flâneur siempre está en plena posesión de su individualidad. Por el contrario, la individualidad del badaud desaparece, absorbida por el exterior, que lo contamina hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Bajo la influencia del espectáculo que se le presenta, el badaud se convierte en una criatura impersonal, ya no es un ser humano, es parte del público, es la multitud».

La multitud.

Esa que los flâneur clásicos observaban desde una cómoda tercera persona, sin inmiscuirse en ella y que ahora es el espacio al que convergen tanto los Instagrammers como los instaflâneurs; los primeros, de forma voluntaria, movidos por su ansia ya no solo de ser observadores, sino también observados; los segundos, de forma involuntaria, creyendo estar en la litosfera del mundo digital en lugar de muy cerca del núcleo –donde se encuentran, en realidad–.

En una entrevista para el diario El Mundo, José Muñoz-Millanes, escritor y profesor de literatura en la NYU, hablaba del concepto de flâneur humilde, «volcado en lo que lo rodea, en el exterior, por medio de la mirada», y recalcaba su carácter impersonal que «se anula a favor de la complejidad confusa de lo real, encarnada en la gran ciudad».

En el flâneurismo clásico el protagonista no es el paseante, sino la ciudad. En este neoflâneurismo de los instagrammer, el protagonista parece ser la ciudad, aunque, en realidad, lo es el mismo sujeto, que ejerce de ciudad para el instaflâneur.

Paseantes de ciudades que se convierten a sí mismos en ciudad. Paseantes digitales que deambulan a golpe de dedo sobre pantallas táctiles. Centros comerciales que pasan de lo físico a lo digital para aprovecharse del flâneurismo del siglo XXI.

Hasta que llegue una nueva evolución del paseante que invada planos aún más profundos e inexplorados. O hasta que llegue un seísmo que destruya todas las ciudades digitales en un luminoso blackout.