Colgado de una cuerda blanca, sobrio, sucinto, preciso, el cartel impedía aquella mañana la entrada a la iglesia: sepa disculpar, estamos limpiando la casa de Dios.

¿Se imagina usted que llega a la biblioteca de la facultad y encuentra a la entrada un cartel que reza: «sepa disculpar, estamos limpiando el hogar de la sabiduría y el estudio»? Probablemente no, pero las cosas de Dios son distintas. Aquel día en Buenos Aires, sería el pasado mes de septiembre, la puerta de una iglesia en el barrio de Villa Crespo presentaba un cartel así: «NO PASAR. SEPA DISCULPAR ESTAMOS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS ¡¡MUCHAS GRACIAS!!».

También por entonces, una copistería cercana a la iglesia informaba de una obviedad al viandante con otro cartel: Maradona es el padre -Dios-, Messi el hijo -Cristo- y el Papa Francisco, el Espíritu Santo. Aunque el Papa seguramente difiera del orden impuesto por la copistería –querría para él, y es entendible, el puesto de santo padre-, el cartel publicitaba la preponderancia de los argentinos en cuestiones de espíritu, cocida a fuego lento desde la irrupción de Messi en el juego de la pelota, y afianzada con el nombramiento de Bergoglio en el Vaticano –aunque Maradona fue un antecedente importante-.

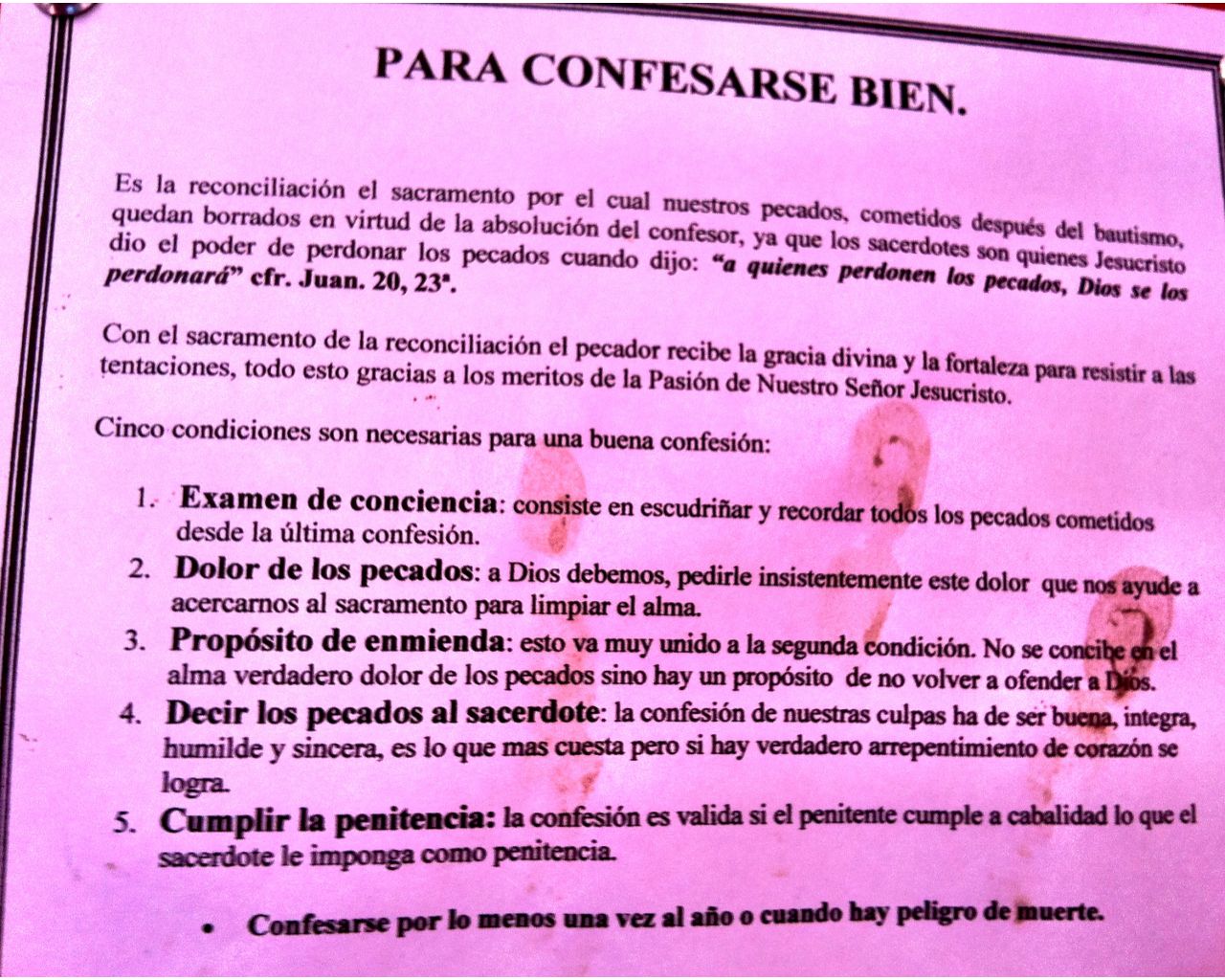

Argentina, es verdad, lo tiene fácil. Las iglesias evangélicas no alcanzan allí los niveles de popularidad que experimentan en otros países de la región: los argentinos son esencialmente católicos y sienten como propio el escudo de la santísima trinidad. En otros lugares sin embargo la situación obliga a marcar objetivos algo más modestos. En la ciudad colonial de Granada, por ejemplo, en la calurosa Nicaragua, un cartel en la pared de la iglesia desentraña para los fieles los secretos de la confesión. Entre otras cosas, propone: «2. Dolor de los pecados: a Dios debemos pedirle insistentemente este dolor que nos ayude a acercarnos al sacramento para limpiar el alma». La circular aconseja «confesarse por lo menos una vez al año o cuando hay peligro de muerte», lo que podría entenderse como una invitación al pecado, siempre y cuando el pecador volviese al redil de los inocentes antes del desenlace. La cuestión es, ¿por qué la Iglesia nicaragüense piensa que sus fieles podrían estar en peligro de muerte, acaso son todos viejitos y enfermos? ¿A qué tipo de fieles cobija?

Estos carteles y circulares, las pancartas de más abajo, los manteles, los panfletos, las pintadas conforman una mirada improbable a América Latina, un hilo conductor, si se quiere, de un viaje de dos años de México a Chile. La Iglesia, como puede verse, es un ente omnipresente, para bien, para mal o para ninguna de las dos cosas: simplemente está.

América Latina vive más cerca de España de lo que parece. En Costa Rica, en la ciudad de Alajuela, cerca de la capital, una cervecería anunciaba en 2012 el sorteo de una operación de aumento de pecho en un cartel enorme en una calle del centro. En Valencia, en 2008, una discoteca proponía lo mismo -aunque luego se echaría para atrás-. Ignoramos qué ocurrió en Alajuela, pero la cervecería ofrecía, al menos, canjear el premio por su valor económico.

El sexo, el erotismo, sigue aquí una lógica de calendario Pirelli: es explícito pero tabú, la carne se enseña pero apenas se comenta. Una encuesta publicada simultáneamente en varios países latinoamericanos en 2011 mostraba que el 63% de los encuestados definía como mala o nula la comunicación sexual con sus padres. Los niños y las niñas aprenden donde pueden. En un lavabo público de la ciudad argentina de Mendoza, cerca de Chile, alguien, probablemente un poeta, había escrito esto: «una colita bien paradita redondita sin pelo muy suavecita con tanguita». ¿Qué pensaría un niño del sexo si leyera eso mientras orina?

También hay gente preocupada por saber, disconforme con el statu quo, la tradición, los roles heredados. En una medianera de Asunción, la capital paraguaya, un grafiti ilustra esta sensación: «Heterosexualidad=dictadura política». Y a veces es así: en febrero pasado una inmobiliaria desahució a una pareja de homosexuales en Paraguay por colgar la bandera multicolor en su balcón. Lo triste -lo exasperante- es la extrema lentitud de los cambios para llegar e instalarse; tiene que ser la misma realidad, forzada por las circunstancias, herida en su orgullo, ya delirante, quien se aboque al cambio cuando ya carece de opciones: en Chile solo aprobaron una ley antidiscriminación cuando unos salvajes apalearon mortalmente a un muchacho gay en Santiago en 2012.

La violencia es lamentablemente la principal disfunción del continente. Algunos de los países más inseguros del mundo –Venezuela, Honduras- están aquí. En Comayagua, una ciudad mediana de Honduras, un hombre vendía fundas de revolver en la calle una tarde de 2012. Usaba el mismo expositor en que normalmente se ofrecen gafas de sol, cinturones o pulseras de cuero. Aquel hombre pensaría que era más fácil y provechoso vender fundas de pistola. La violencia responde en muchas ocasiones a la inseguridad, a la inexistencia del Estado, a la impunidad, a la omnipresencia de las armas. En la cordillera baja de Perú, camino a la selva, varios carteles avisaban a los malhechores: «no se admite presencia de delincuentes bajo pena de linchamiento, ¡cuidado!».

El Estado a veces no está y en otras está demasiado. A eso se le llama corrupción: el Estado –los legisladores, la judicatura, las fuerzas del orden- pasándose de listo. Si la violencia gangrena el potencial de América Latina, la corrupción es el doctor que se da la vuelta y dice que no pasa nada. En septiembre del año pasado, la portada del diario argentino La Nación denunciaba un hecho curioso, risible si no fuera por su simbolismo: «Secuestraron -decomisaron- marihuana, pero al juez le llegó alfalfa».

Esta última imagen recoge un poco el espíritu del continente –aunque otras mil lo recogerían igual-: la corrupción hiere, pero no mata -al menos de momento, al menos en la mayoría de países-. La sociedad se calla y a veces protesta, pero sobre todo se acostumbra; la gente bromea, putea, disfruta, se equivoca, se enorgullece. Arica, al norte de Chile, presume de alojar el mayor cartel de Coca-Cola en el mundo; en Santiago, también en Chile, un cartelito pide a la gente que por favor no alimente a una piedra enrejada; en Bolivia ya hay carteles en aimara en la puerta de los baños públicos para los ciudadanos indígenas; en Brasil se preocupan tanto por la salud de sus fumadores que las imágenes de las cajetillas de tabaco apenas podrían aparecer en la tele después de la medianoche. En Brasil también, un coche abandonado en el barrio carioca de Santa Teresa luce en su amarillo una pintada oxidada: «Mi casa es el cuerpo, el resto es deshecho». ¿O dice felicidad?

Instrucciones para confesarse