«¿Pedirás la epidural o no?», «¿Tendrás un parto medicalizado o natural?». Estas son preguntas habituales que escucha una mujer que pasea por el mundo con oronda y preñada barriga. Existe un debate encendido sobre la necesidad o no de volver a los métodos naturales en el que este artículo no va a ahondar, pues cada cual es dueña de decidir si prefiere pegarse un chute de epidural o desea un alumbramiento sin química.

De lo que sí que trata este artículo es de cómo llegamos a este punto: de la aventura de médicos e investigadores empeñados en acabar con el dolor durante el parto. Aunque parezca que hace mucho que se logró, solo hace 18 años que el coste de la epidural se incluye en la sanidad española. Sin embargo, esta técnica, que supuso un reto de investigación, ya estaba lista a mediados del siglo pasado.

La historia viene de lejos. A partir del siglo XIX, algunos médicos intentaron aliviar el dolor del parto y se toparon con la airada oposición de la Iglesia. El argumento era que si el Divino Hacedor le había espetado a Eva que pariría con el dolor de su vientre, ¿quién era el hombre para librar a las mujeres del mandato divino?

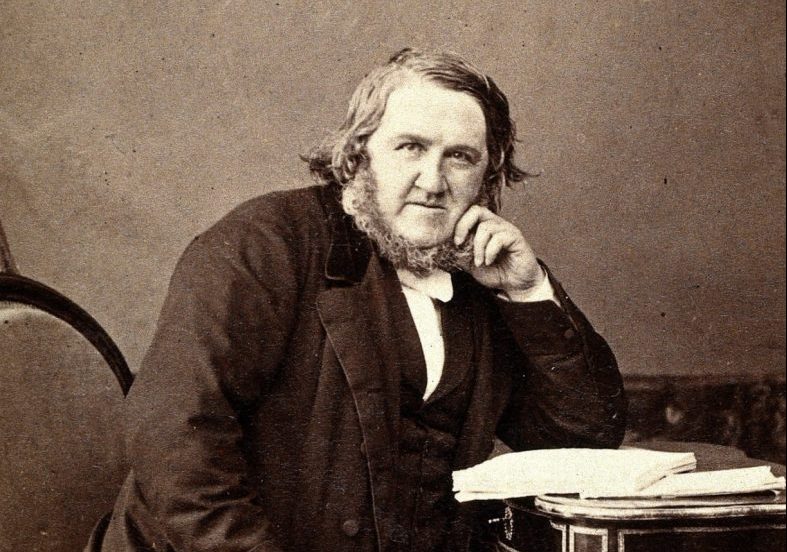

Hubo un hombre que desafió aquella oscurantista afirmación. Se llamaba James Young Simpson (1811-1879) y era un ginecólogo escocés que experimentó primero con éter y después con cloroformo para paliar el dolor del parto. El buen hombre probaba primero su remedio en el salón de su casa con sus ayudantes. Y cuando decidió que estaba listo, lo compartió con sus pacientes.

La Iglesia Anglicana se enfurruñó bastante con sus experimentos y el galeno, harto de soportar los envites eclesiásticos, argumentó que si Dios había dormido a Adán para sacarle la costilla con la que creó a Eva significaba que la Biblia contemplaba la anestesia.

Su irónica respuesta no hizo mella a la Iglesia, que siguió en sus trece: para parir era necesario sufrir. Y aquí toca hacer un alto en el camino y comprender qué es lo que hace el parto humano sea uno de los más dolorosos y difíciles del reino animal.

Traer humanos a este mundo no es tarea fácil. La causa, tal y como explica el paleoantropólogo Juan Luís Arsuaga en El primer viaje de nuestra vida (Ediciones Temas de Hoy, 2013), es que nos ha tocado en gracia tener uno de los partos más complicadillos del reino animal por razones evolutivas.

Una de ellas fue nuestro empeño en convertirnos en bípedos. Al alzarnos y dejar de caminar a cuatro patas, las caderas se aproximaron y, en consecuencia, el canal de parto menguó.

Por si fuera poco, nos empecinamos en ser seres pensantes y hablar de filosofía o descubrir vacunas, y todas esas lindezas nos hicieron más cabezones. Es lo que científicamente se denomina encefalización. La testa de un recién nacido equivale a la de un primate adulto, por lo que no es fácil que recorra un canal de parto que es más angosto que el del resto de mamíferos.

Durante siglos la mortalidad durante el alumbramiento (tanto de la criatura como de su progenitora) estaba tristemente a la orden del día. Y con la parca revoloteando, el dolor de la madre era minimizado hasta que apareció James Young Simpson. Sus técnicas fueron aplastadas por la vehemencia de la curia. Pero otro poder, bastante más terrenal, iba a hacerles un corte de mangas a los agrios clérigos.

El cloroformo a la reina

Ese poder se llamaba Victoria de Inglaterra (1819-1901). La reina, que había sufrido lo indecible en sus partos, al enterarse que había un método para soslayar parte del dolor, decidió experimentarlo en el nacimiento de su octavo hijo, el príncipe Leopoldo (1853-1884). Los médicos palaciegos se opusieron, pero buena era la reina Victoria para dar su brazo a torcer. Dicho y hecho: probó el método y cantó sus alabanzas.

A partir de ese momento, la Iglesia hizo chitón y la práctica se conoció como «el cloroformo a la reina». Básicamente se trataba de aspirar cloroformo (a veces, mezclado con otras sustancias) cuando la parturienta experimentaba una contracción.

De todas formas, pocas eran las féminas que se beneficiaban de esta técnica. En aquella época, la mayoría de los partos se realizaban en los domicilios con la asistencia de una comadrona. El cloroformo a la reina era coto de clases adineradas, de partos complicados o de cesáreas.

Pero la decisión de la reina allanó el camino a la investigación para mitigar el dolor. En las décadas venideras, los investigadores se devanaron los sesos para dar con fórmulas más efectivas. En 1901 dos médicos franceses experimentaron inyectando soluciones de cocaína para disminuir el dolor de lumbago. Pero la cosa no les fue muy bien: solo consiguieron dormir a un perro, mientras los humanos seguían despiertos y rabiando de lumbalgia.

En los albores de la medicina moderna, dar con la perfecta anestesia epidural era como intentar que un párvulo resuelva una ecuación de segundo grado. Se tenían que desvelar demasiadas incógnitas: el lugar dónde aplicarla, el tipo de jeringuilla que permitiera hacerlo y la mezcla de ingredientes idónea.

A partir de 1931, los experimentos con anestesia epidural del cirujano italiano Achile Mario Dogliotti resucitaron el interés de la comunidad científica que se puso manos a la obra y, en 1947, el médico cubano Manuel Martínez Curbelo describió una experiencia exitosa en la colocación del catéter en la zona lumbar.

A partir de los años 70, la epidural se asoció al parto en buena parte del mundo. Sin embargo, en nuestro país no fue asumida por la sanidad pública hasta el 2.000. Antes de esa fecha, quienes quisieran optar por la anestesia debían apoquinar 40.000 pesetas (unos 240 euros).

En España se cifra en un 72% el número de mujeres que solicitan la epidural. También existe un movimiento de madres que reivindica su derecho a tener un parto natural y prefiere dejar la anestesia como última alternativa por si algo falla. La elección es posible gracias a la laboriosa investigación que se enfrentó a los supuestos dictados divinos.