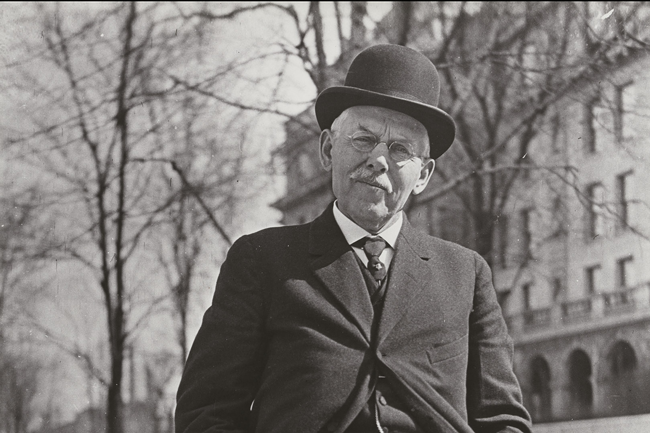

La historia de Jacob Riis es una historia sobre los contextos. El de un hombre, Riis, que se decidió a poner un espejo frente a una ciudad, y a obligarla a mirar las miserias que escondía detrás de sus fachadas. Y el de una ciudad, la de Nueva York, a la que no le gustó lo que vio. Y, atrapado entre los dos, o conformado por ellos, el de varios millones de inmigrantes que pusieron pie en la isla de Manhattan en busca de un lugar que les permitiese creer en el futuro.

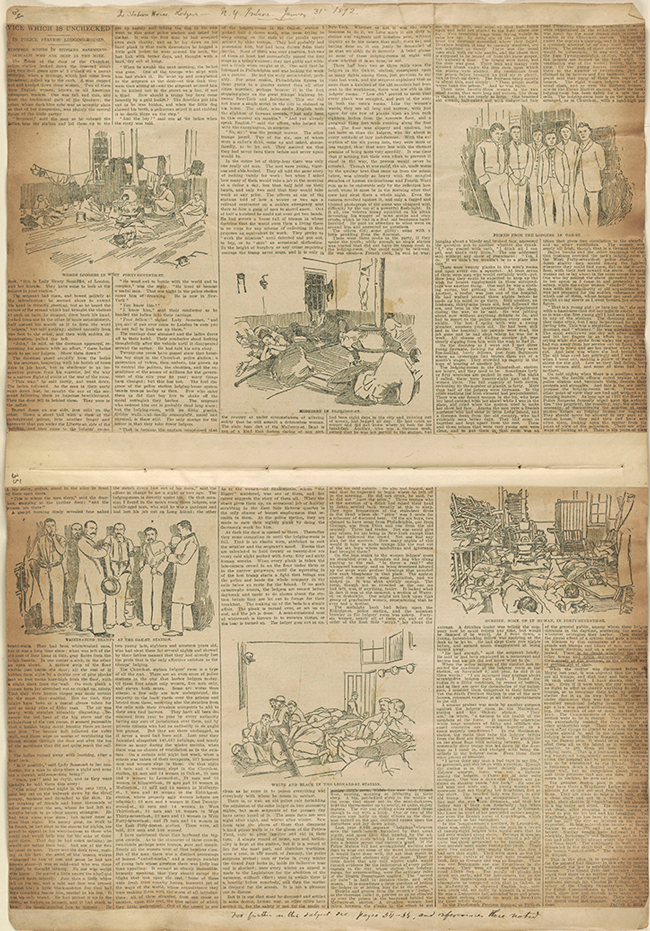

Movido por el convencimiento de que «la experiencia de cualquier hombre tiene que valer algo para la comunidad que la propicia», Jacob Riis documentó la vida de los desposeídos, los pobres y los desgraciados de Nueva York. El fruto de su trabajo fue Cómo vive la otra mitad, un libro pionero, a medio camino entre la crónica social y el reportaje.

Ilustrado con imágenes tomadas por el mismo Riis en la Nueva York de finales del siglo XIX, el trabajo ponía el foco en la vida en los bajos fondos, y cambió la percepción que la sociedad neoyorquina tenía de sus habitantes.

Nacido en Dinamarca, Riis llegó a Nueva York en 1870, con 21 años de edad, y 40 dólares en el bolsillo prestados por familiares y amigos. A pesar del empeño de su padre, profesor de escuela, de hacer de él un intelectual —con la idea última de que fuese escritor—, cuando Jacob desembarcó en Nueva York, su intención era la de ser carpintero.

Sin conocidos, en una urbe saturada y descontrolada, los primeros pasos de Riis en la tierra de las oportunidades estuvieron marcados por la indigencia. Encontró su primera compañía en un perrito callejero. El cachorro, como hacen los perros sin hogar cuando alguien les presta atención, comenzó a seguirle a todas partes.

Ignorante de las desgracias que pesaban sobre el joven migrante, el animal pronto se convirtió en su mayor apoyo. «Se colaba entre mis rodillas y me lamía la cara, y el amor de la pequeña bestia derretía los témpanos de mi corazón».

Una noche gélida, Jacob Riis se vio obligado a buscar cobijo en un albergue regentado por la policía. Le permitieron entrar a él, pero el perro tendría que dormir en la calle. Horas después, Riis se despertó en mitad de la noche para descubrir que otro de los sin techo le había robado. Enfurecido, el joven fue a quejarse al sargento de turno. El policía, probablemente aquejado de un severo caso de prejuicios, lo llamó mentiroso, y ordenó que lo echaran a la calle.

El cachorro, que había pasado las horas junto a las puertas del albergue, vio como su amigo salía por la puerta, zarandeado por el policía que lo franqueaba. Sin pensárselo dos veces, el perrito se lanzó contra el policía, hincándole los dientes en la pierna.

Es importante tener en cuenta que los agentes de policía de Nueva York no han sido, ni son ahora, como los policías de otros lugares. Sobrevivir en el departamento de policía de Nueva York requiere ser un tipo especial de persona. Un tipo que, por falta de una expresión mejor, diremos que doesn’t give a fuck, y que tiene, como si estuviera inscrita en su ADN, la tendencia a reaccionar primero y reflexionar después.

El agente agarró al cachorro y, estampándolo contra la acera, le abrió la cabeza. Jacob Riis se dijo que algún día, de alguna forma, se cobraría lo que acababan de hacerle.

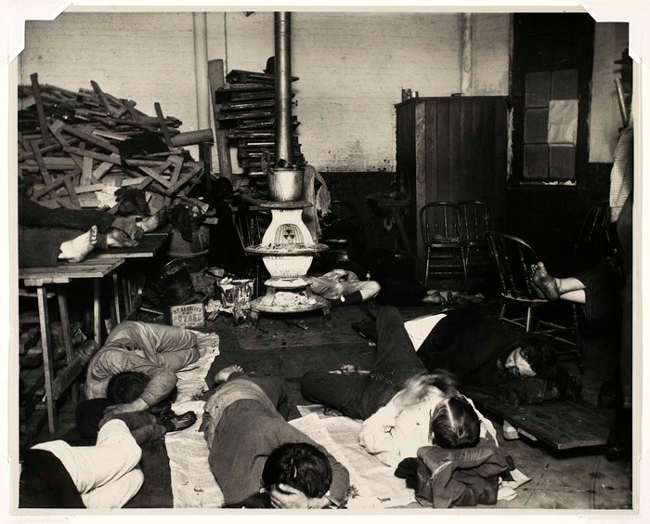

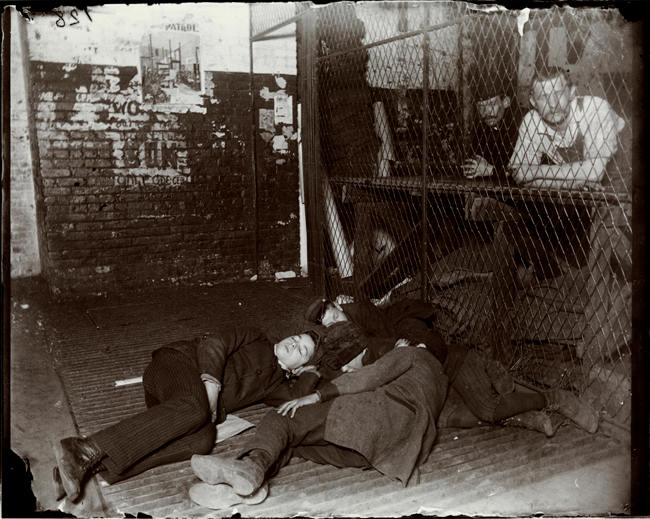

Una vez agotada la carpintería, el fotógrafo danés rebotó de trabajo en trabajo. Fue trabajador del metal, granjero, albañil y vendedor. Ocupaciones que lo mantenían atrapado en los tenement, los edificios de huéspedes más baratos del Nueva York de finales del XIX. El hogar de los borrachos, los inmigrantes y, en definitiva, de los que no tenían nada mejor.

El bum migratorio

Con el cambio de siglo, Nueva York se había encontrado ante la tormenta perfecta. Estados Unidos necesitaba mano de obra. Mientras, al otro lado del charco, no faltaban las razones para lanzarse a cruzar el océano: desde las malas cosechas o el desempleo rampante a la persecución religiosa.

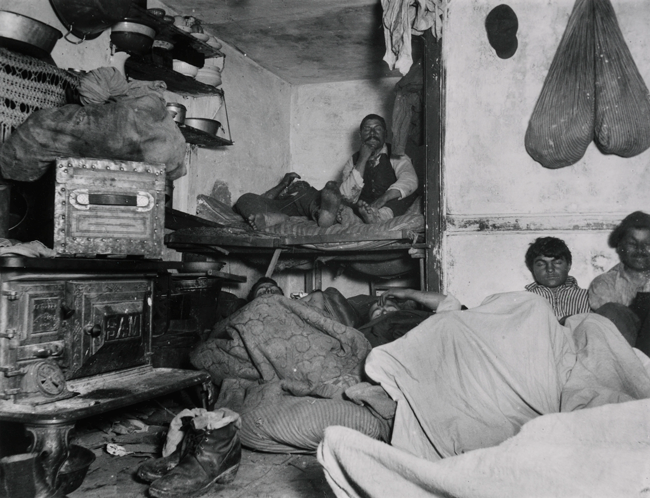

Más de 23 millones de personas emigraron a Estados Unidos entre 1880 y 1930. El 70% de ellos entró en el país a través de la ciudad de Nueva York. Alemanes, ingleses e irlandeses llegaron primero, en ingentes cantidades. Después, a partir de 1880, con la llegada de los grandes trasatlánticos de vapor, capaces de llevar a más gente por menos dinero, los barcos se llenaron de italianos, griegos y eslavos: húngaros, polacos y rusos.

Muchos continuaban el viaje hacia el oeste, donde el país seguía extendiéndose gracias a la compra de Louisiana a principios de siglo. Otros, ante las inmensas oportunidades que ofrecía Nueva York, se quedaban. Según las estadísticas de la ciudad, en el medio siglo que pasó de 1850 a 1900, el número de habitantes pasó de 515.547 a 3.437.292. Es decir, se multiplicó por siete.

Los tenement del Lower East Side

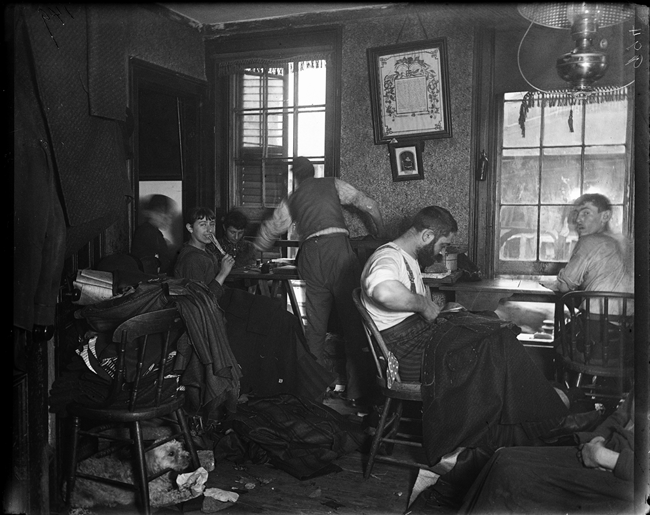

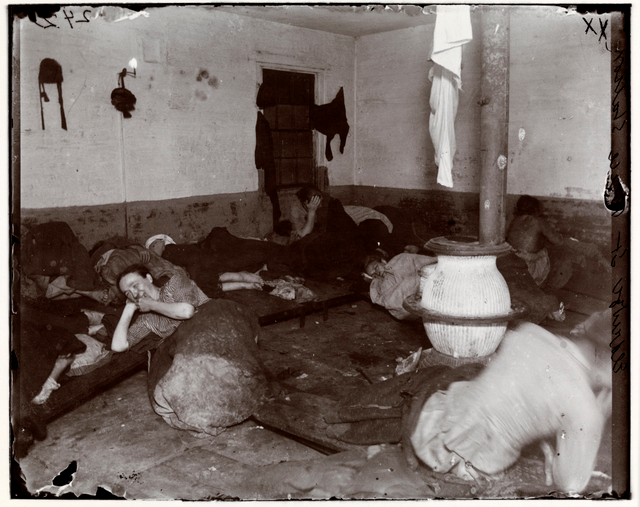

Este crecimiento desaforado de la población provocó que el espacio para vivir en Nueva York escaseara. De esas dos circunstancias nacieron los tenement, los edificios de huéspedes que se convertirían en el centro de la crisis social que denunciaría Riis. Edificios que se subdividían hasta la extenuación del espacio para multiplicar el número de rentas a cobrar.

Sus propietarios, movidos por las lógicas del mercado inmobiliario, trataban de rentabilizar hasta el último centímetro cuadrado del espacio que poseían. Se encontraban, principalmente al sur de la isla de Manhattan, en el Lower East Side.

Según contaba Riis, su nacimiento se produjo cuando los residentes más antiguos del Lower East Side se mudaron a barrios más tranquilas, escapando de las zonas de la ciudad que se masificaban. Los edificios que abandonaban «pasaron a manos de agentes inmobiliarios y encargados de pensiones». A partir de ahí, «las necesidades de los pobres se convirtieron en la oportunidad de sus vecinos más acaudalados».

La desesperación de unos migrantes que no paraban de llegar convirtió los edificios abandonados en un activo valioso. Y el olor del dinero se volvió tan intenso que la dignidad de las personas dejó de tener cabida en los cálculos de más de uno.

Las habitaciones amplias «fueron divididas en varias más pequeñas, sin tener en cuenta la luz, o la ventilación, siendo la tasa de alquiler más baja en proporción al espacio o la altura desde la calle». Los nuevos espacios enseguida comenzaron a convertirse en guetos. «Se llenaron desde el sótano hasta el desván con una clase de inquilinos que vivían al día, laxos en moral, impúdicos en costumbres, en plena degradación y sórdidos como la mendicidad misma».

Según la escritora Lucy Sante, autora del libro Bajos fondos: Una mitología de Nueva York (Libros del KO) sobre la época, los caseros llegaban a practicar auténticos desmanes. «En 1890, una manzana de 114 por 61 metros, alojaba a 2.628 personas; otra, de 61 por 91 metros, albergaba a 2.244. Dos años después, una manzana delimitada por las avenidas B y C y las calles 2 y 3 estaba habitada por más de 3.500 personas, mientras que una más pequeña en la calle Houston tenía unas 3.000».

Riis describe la experiencia de vivir en un tenement en Cómo vive la otra mitad:

«Ten un poco de cuidado, por favor. El hall está oscuro y podrías chocarte con uno de los niños que está lanzando monedas en la parte de atrás. No es que le fuese a doler; las patadas y los golpes son su alimento habitual. No reciben mucho más. […] Un tramo de escaleras. Puedes sentir el camino, pero no lo ves. ¿Estrecho? ¡Sí!, ¿qué esperabas? Todo el aire fresco que entra jamás por estas escaleras viaja desde la puerta del pasillo de abajo, que no para de golpear, y de las ventanas de los oscuros dormitorios que, a cambio, reciben de las escaleras su única ración de los elementos, que Dios quiso que fueran libres, pero que el hombre reparte con mano tan mezquina […]».

«Todos los inquilinos tienen acceso al pasillo en el que están los grifos —e, igualmente, todos se envenenarán con sus hedores veraniegos—. ¡Escucha el chirrido de la bomba de agua! Es la nana de los bebés de los tenement. En verano, cuando mil gargantas sedientas anhelan una bebida refrescante en esta manzana, trabaja en vano.[…] Aquí hay otra puerta. ¡Escucha! Esa tos corta y seca, ese débil e indefenso lamento — ¿qué significan? Significan que el sucio lazo blanco que viste en la puerta de abajo tendrá otra historia que contar— ¡Oh!, una que es tristemente familiar— antes de que acabe el día. El niño se muere de sarampión. Con un poco de suerte podría haber vivido; pero no le ha tocado ninguna. El oscuro dormitorio lo ha matado.»

Pobreza en primera plana

Tras su experiencia con la pobreza y las dificultades en las barriadas del sur de Manhattan, la suerte de Riis cambió cuando entró en contacto con el periodismo. Primero, y gracias a una finta del destino, como chico de los recados en un periódico, y después como reportero policial en el New York Tribune, asignado, precisamente, a una de las comisarías principales del Lower East Side, la de Mulberry Street.

De allí saltaría, en 1888, al New York Evening Sun, donde desarrollaría gran parte de su carrera y donde tomaría las fotografías que ilustrarían su libro sobre los tenement.

Además, movido por su interés en la fotografía, a finales de la década de 1880, Riis se convertiría en pionero de una técnica recién desarrollada: la fotografía con flash. La adopción de la iluminación artificial, supuso que Riis pudiese documentar la vida en las profundidades de los tenement, a menudo sin luz natural.

Además, el uso de Riis de la fotografía para retratar la vida de la Nueva York más desfavorecida a finales del siglo XIX hace de él uno de los padres de la fotografía documental.

Durante su trayectoria periodística, Riis cubrió extensivamente las pésimas condiciones de vida de las barriadas pobres de Nueva York. Además de denunciar la indignidad de los tenement, el danés desarrolló la noción de que el contexto marca de manera indeleble el futuro de una persona. Una idea revolucionaria cuando el pensamiento mayoritario no concebía que la pobreza pudiera tener otro origen que la falta de carácter.

Cómo vive la otra mitad

De su experiencia como periodista, y del archivo que acumuló como fotógrafo en sus reportajes nació el libro con el que convencería a las clases altas de Nueva York de mirar hacia donde no querían mirar.

Publicado en 1890, Cómo vive la otra mitad fue un éxito inmediato. Gracias a las fotografías de Riis, el libro inspiró cambios en el sistema de Nueva York de forma casi inmediata. El comisario de policía y futuro presidente del país, Teddy Roosevelt —obsesionado con mejorar la vida de sus conciudadanos—, se dirigió a Riss tras la publicación del libro. «He leído su libro, y estoy aquí para ayudar», le dijo.

El reportero le tomó la palabra y llevó a Roosevelt a un tour privado por los tenement del Lower East Side: le enseñó los cochambrosos grifos compartidos, las habitaciones asfixiantes y las malolientes letrinas que se escondían en los patios traseros. Le habló de las epidemias, capaces de elevar la mortalidad infantil a uno de cada diez niños y la mortalidad general de 1 de cada 42 a 1 de cada 27. Y le enseñó como miles de americanos estaban forzados a vivir en cuartos sin ventilación ni luz natural

Además, en el libro, Riis iba todavía más lejos: acusaba a los beneficiarios del sector inmobiliario de tener una responsabilidad importante sobre las paupérrimas condiciones en las que vivía la otra mitad. Una acusación que tuvo lugar en la Nueva York de 1888, pero, a este paso, y a la vista de lo que sucede hoy, cabría perfectamente en el Madrid o la Barcelona de 2030.

Con posterioridad a la publicación del libro, la escritora Lucy Sante destaca que Riis siguió activo en la lucha por la protección de los derechos de los más desfavorecidos. «Peleó y supervisó la demolición de numerosos tenement» y «apoyó la construcción de viviendas piloto, y la regulación y la creación de alquileres controlados» para los más pobres.

Incluso, años después del incidente del albergue para homeless de la policía, Riis también tuvo ocasión de vengar a su perrito, asesinado por aquel poli neoyorquino en una noche gélida, cuando pudo, finalmente, participar en la clausura definitiva de este tipo de alojamientos en Nueva York.

Para Riis, el motor del cambio fue su propio contexto; haber experimentado la pobreza y sus consecuencias en carne propia. Y tener, además, el convencimiento de que una sociedad debe ser responsable de todos sus ciudadanos por el simple hecho de que lo son. Y, en último término, de estar dispuesta a escuchar sus historias. Porque de algo tienen que valer sus experiencias para la sociedad que las engendra.