Al este de Barbados, en la zona conocida como Four Roads, está la enorme mansión Sunbury. Con tres plantas, este edificio rosado data de 1660, cuando la encargó edificar Matthew Chapman, uno de los primeros colonos y plantócratas de este isla de las Antillas Menores. Todo en ella es suntuoso. Los suelos de madera, los platos para la cena, las lámparas de araña con decenas de brillantes. Alberga una colección increíble de aparatos de oftalmología, resultado del amor a este arte que tuvo uno de sus varios dueños. También hay armas, carruajes, muñecas y juguetes, camas que serían la envidia de Luis XV. Y entre todos estos aparatos, el testimonio de lo que dio la riqueza a la élite social: aparatos para cultivar, cosechar y procesar la caña de azúcar.

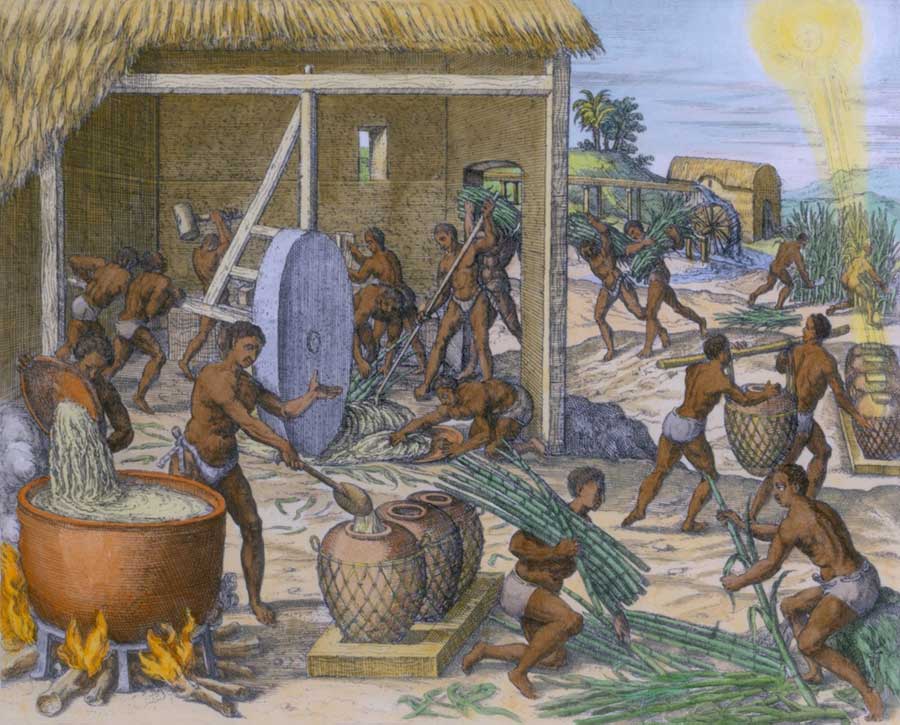

Aún hoy se pueden ver por la isla, de la mitad del tamaño de Menorca y con unos 300.000 habitantes, remanentes de estos campos, que se extienden kilómetros y kilómetros. Son bosques verdes y dorados, con tronquitos de unos dos metros en los momentos previos a la cosecha, cuando ahora máquinas hacen el trabajo que los esclavos realizaban antes: cortar la dura caña y llevarla a las fábricas donde se extraerá el jugo y se refinara hasta dar lo que los barbadienses conocían como el oro blanco.

El azúcar llega a Barbados en la década de 1640. Antes, los granjeros ingleses habían probado con una gran diversidad de productos. Índigo, algodón, tabaco. Pero ninguno les funcionaba. Los holandeses, de los que había una población relativamente importante en la isla, les dieron la clave de su riqueza: convertir todos esos campos en caña dulce. Esto inició una era que esculpió la economía, la política y la sociedad del país y parte del extranjero. Este momento se llamó la Revolución del Azúcar y transformó a los granjeros barbadienses en una nueva clase social: los plantócratas.

Aunque los primeros esclavos negros llegan a la isla ya en el primer barco de colonizadores, es el azúcar y su modelo de producción lo que hace que, para cuando se prohíbe el comercio de esclavos transatlánticos, las colonias británicas del Caribe tuvieran más de 800.000 esclavos negros, frente a los menos de 175.000 de los españoles y los franceses. Las grandes plantaciones trajeron riqueza a la isla, convirtiéndola en la perla del Caribe anglófono, pero a un gran coste social cuyas cicatrices aún perduran hoy.

Los momentos en los que estas fracturas se hicieron más evidentes fueron las revueltas de esclavos. En 1675, fue desmantelado un proyecto de revolución que llevaba gestándose tres años. Según cuenta Andrea Stuart en su increíble libro Sugar in the Blood, a Story of Empire and Slavery, estaba planeado que «cuando sonasen las trompetas en las colinas, los esclavos prenderían fuego a los campos de caña de azúcar y descenderían a cortarle la garganta a los amos». Cuffe, un esclavo nacido en el golfo de Guinea, sería coronado rey y hasta habían tallado un trono exquisito para la ceremonia.

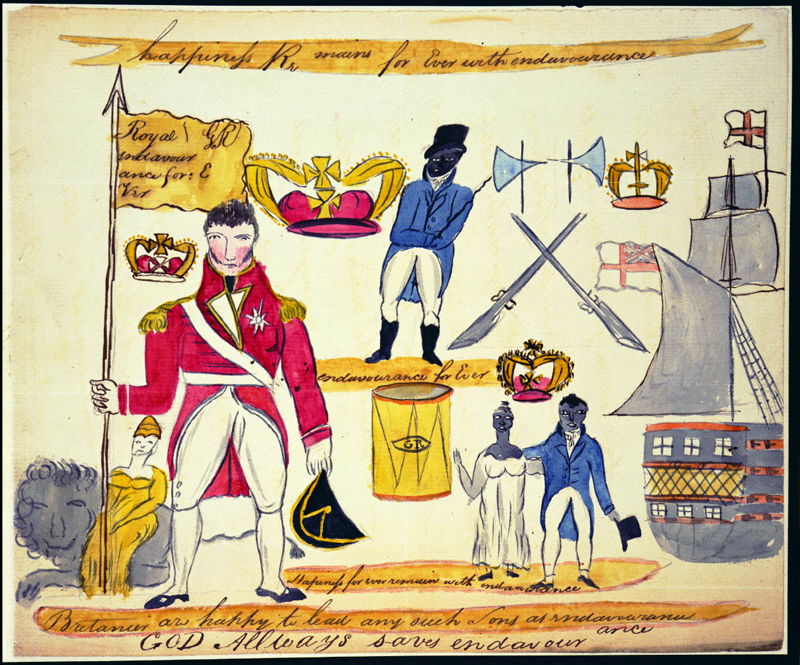

Pese al gran número conspiradores y lo largo de su gestación, esta revuelta fue descubierta gracias a una esclava fiel, Fortuna, que escuchó un comentario a vuelapluma ocho días antes de que llegase ese apocalipsis anunciado por trompetas. Cientos de esclavos fueron apresados, flagelados y quemados vivos a fuego lento como advertencia al resto. Los plantócratas entraron en paranoia, al darse cuenta de que su draconiana disciplina no había impedido la conspiración. Prohibieron los tambores, que usaban los esclavos para comunicarse de plantación en plantación, y endurecieron más las leyes contra ellos, pero no pudieron impedir otros intentos que culminaron en la gran revuelta de Bussa en 1816, que fue seguida por otra en Demerara en 1823 y otra incluso mayor en Jamaica de 1831 a 1832.

Curiosamente, los líderes de estas revueltas solían ser los rangers, los esclavos encargados de imponer esa férrea disciplina al resto de mano de obra esclava. Armados con látigos y hasta pistolas, tenían permiso del amo para golpear y castigar a los que ellos creyesen que trabajaban poco o se comportaban mal. «Eran como piratas, entrando por la noche a las cabañas de los esclavos, robando comida, posesiones o mujeres», escribe Stuart. En el segundo nivel de la pirámide de la esclavitud estaban los artesanos o el servicio doméstico, a los que se les daba ciertos privilegios, y en el suelo, la base, eran las bandas de esclavos que hacían el trabajo más físico.

Explotación sexual y exportación del modelo

«La explotación sexual de las esclavas era tan omnipresente que pocos visitantes no la comentan en sus textos», escribe Stuart, descendiente de un plantócrata y una esclava, «siendo uno de los problemas de las mujeres quitarse al amo de la espalda durante el día y de la cama por la noche». Una de las pruebas de esta dinámica la ofrece el diario de Thomas Thistlewood, que además de registrar los castigos que infringía, llevaba también un minucioso listado de sus encuentros sexuales: 3.852 a lo largo de 37 años.

La evolución de la población en Barbados fue en consonancia al aumento de la riqueza de los grandes plantócratas y su dominio sobre la isla. Si en los primeros tiempos de la colonización había unos 37.000 blancos y 6.000 negros, para 1684 ya eran 20.000 de los primeros por 46.000 de los segundos. En 1834, cuando la esclavitud fue abolida, los números eran de 15.000 blancos por 88.000 negros. ¿Qué pasó con toda esa gente? Emigraron.

Como las plantaciones estaban en pocas manos, muchos de los hijos menores se iban de la isla en busca de fortuna, así como los pequeños granjeros que no podían competir y se veían obligados a vender sus campos a los terratenientes. Uno de sus destinos predilectos fueron las Carolinas de EEUU, donde replicaron el modelo de plantación basado en mano de obra esclava que tanto éxito les había dado. Un párroco describe a los migrantes barbadienses como «una mezcolanza de piratas arruinados, decadentes libertinos, sectarios que se puede contar entre la gente más facciosa y sediciosa de todo el mundo». Barbados fue, en esencia, el laboratorio de ideas donde se forjaron los sistemas esclavistas de EEUU, con sus plantaciones de tabaco, algodón y arroz.

Sin embargo todo lo que sube baja y el dominio de Barbados llegó a su final. Durante siglos había sido el azúcar materia prima escasa y muy apreciada en Europa y Barbados fue la colonia pionera en fomentar su cultivo. Pero la emancipación de los esclavos a mediados del XIX y la aparición de una industria azucarera local en el Viejo Continente fue minando el poder de la otrora influyente isla, hasta que, en 1899, Barbados era un lugar a evitar. Los salarios bajaban, los trabajos desaparecían, la comida escaseaba. Para acabar de liar la cosa, un terrible huracán destruyó miles de casas de trabajadores, que partían en manada de la isla rumbo a cualquier destino. Uno de ellos fue Panamá, donde se estaba construyendo el canal.

Barbados se sumió en un letargo hasta el desarrollo del turismo de masas. Hoy, en una isla en la que viven menos de 300.000 personas, acuden al año 432.000 extranjeros a dejarse el dinero. Es responsable del 36,1% del PIB del país y emplea a un 35% de los isleños. Junto con la industria bancaria, desarrollada a partir de 1976, es la tabla de salvación de una isla que un día cambió el mundo. Desde Barbados, el cultivo de azúcar y el sistema de plantaciones se expandió por todo el Caribe y llegaría hasta sitios tan dispares como Perú, Hawai, Fiji o EEUU. Una materia prima que sirve para entender el capitalismo y el colonialismo. Por algo los historiadores llaman a este una revolución. Una revolución de materia dulce, pero de sabor increíblemente amargo.

ESCLAVO

“Si existe Dios, . . . se ha olvidado, de este negro esclavizado.”

Nací negro, siendo esclavo,

cadena, grillete, clavo,

en plantación de tabaco,

el yugo, azotes, trabajo.

De sol a sol, inclemente,

despreciado por “la gente”,

fui herrado, cual animal,

por capataz, tal por cual.

Como se hace con las reses;

me compraron varias veces,

mal comido, muy sediento,

se los juro, yo no miento.

Hacinado, en las galeras,

¿de una vida así, qué esperas?,

inmundicia, suciedad,

¡qué terrible realidad!

El canto, en noches de luna,

era toda mi fortuna,

estrellas fueron amparo

de un corazón desolado.

Con alma, que no “se arruga”,

intenté darme a la fuga,

corriendo, por los caminos,

en pos de nuevos destinos.

Al llamado de la selva,

temeroso, sin reserva,

anduve a salto de mata,

¡qué tragedia, tan ingrata!

Cazadores, despiadados

que, del diablo, son aliados,

me echaban a la jauría,

ya de noche, ya de día.

Huyendo, sin rumbo fijo,

descalzo, sin un cobijo,

buscando ese algo . . . anhelado,

mas, siempre fui capturado.

Probé látigo, en la espalda,

confinado en una jaula,

ni agua, ni pan, ni saliva,

así el mayoral castiga.

Enfermo, sin vitamina,

fui curado con quinina,

he padecido bastante,

mis fuerzas, no son las de antes.

El amo me despreciaba,

me escupía, me avergonzaba,

explotado, maltratado,

así me las he pasado.

No se escribir, ni leer,

solo he aprendido a perder,

conservo tristes recuerdos,

mis movimientos son lerdos.

Casi he perdido la fe,

de esperanzas, ¿yo qué sé?,

si existe Dios, se ha olvidado

de este negro esclavizado.

El amor, no lo conozco,

los cariños desconozco,

sangre carente de filia,

quisiera tener familia.

He sufrido hasta el delirio,

he pensado en el suicidio,

ausente de sentimientos,

imploro a los cuatro vientos.

¡Que alguien me tenga piedad,

requiero mi libertad!,

garantía, la más deseada,

por la sociedad, . . . soñada.

Autor: Lic. Gonzalo Ramos Aranda

Ciudad de México, a 04 de mayo del 2016

Reg. SEP Indautor No. 03-2016-070109301200-14

[…] la caña de azúcar. Al igual que el algodón, Saccharum officinarum es una planta asociada a la esclavitud, tanto en Estados Unidos como en las islas del Caribe. Su cultivo extensivo en las colonias tenía […]