De esto que te pones la radio para conciliar el sueño. Una emisora cualquiera, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pasado un tramo irrelevante del programa, durante el cual los locutores, mezcla de exaltación y somnolencia, sueltan perlas como condució o suBrealismo (así, con b enfática) y dedican media hora a hablar de un niño noruego que cogió sin permiso el coche de sus padres, llega una especie de informativo rápido. «Al menos 53 muertos en atentados en Irak. Mientras tanto, en Nigeria, un grupo de milicianos islamistas ha matado a 85 personas». Hasta aquí, todo normal. Simplismo e inmediatez, la tónica habitual. Justo a continuación, el presentador apostilla con sorna: «Hay que ver. Ni en fin de semana paran las cabronadas».

Su impostura de bufón como muestra de la apatía occidental.

Las desgracias son fugaces

Hoy, es Ucrania; ayer, fue Siria; antes de ayer, Egipto. La cosa va por modas. Los medios nos van encajando las desgracias, una después de la otra. Como si el planeta solo pudiera mantener una fatalidad mundial de cada vez. Como si medios y espectadores fueran comparsas encargados de poner allí el foco, de iluminarlas hasta su plena combustión y pasar a la siguiente con la conciencia tranquila y la frente muy alta. Bien, pues resulta que Egipto está muy lejos de ver la luz y que Siria entra ya en sus casi tres años de guerra civil. Allí, cada día caen bombas sobre cabezas como la tuya y la mía.

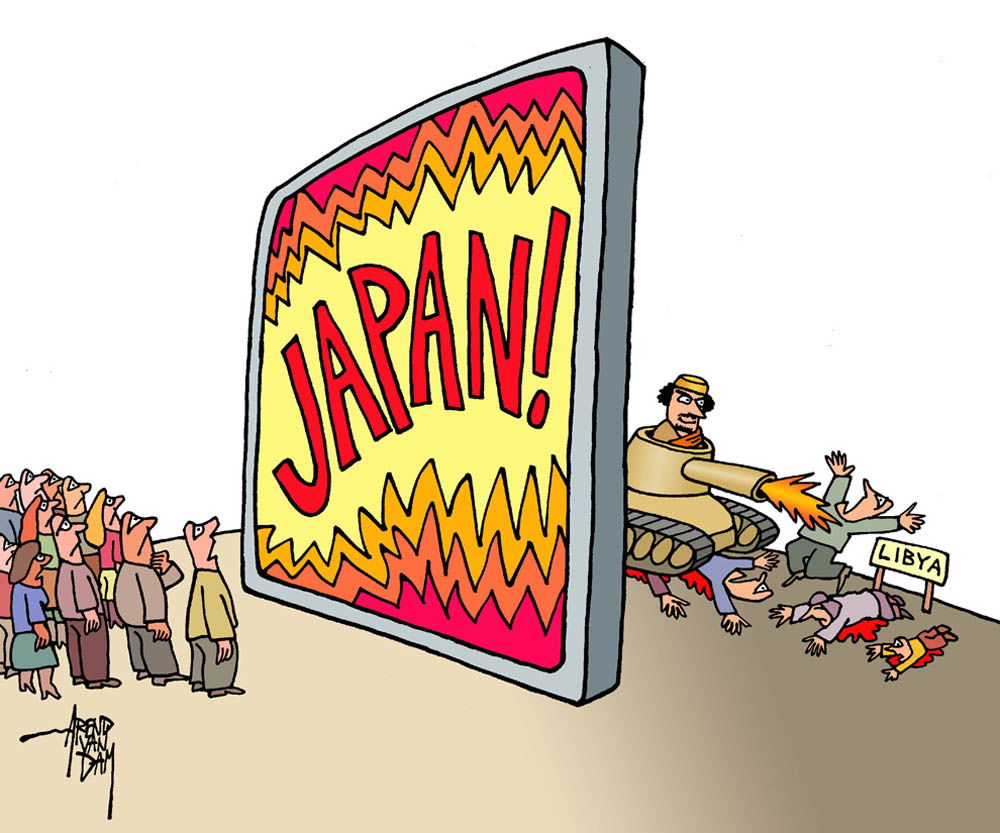

Así representó el ilustrador holandés Arend van Dam el momento en que la mass media enarcó las cejas ante el terrible terremoto de Japón de 2011, gesto que Gadafi supo aprovechar bien para masacrar a más y más rebeldes. Este modus operandi es aplicable hasta nuestros días.

«Todos sabemos que la función de los medios nunca ha sido eliminar los males del mundo. ¡No! Su trabajo es persuadirnos de aceptar estos males y acostumbrarnos a vivir con ellos. Pretenden que seamos meros observadores pasivos», decía uno de los personajes de la reveladora película de animación Waking Life.

¿Dónde se esconde la indignación pública?

Antonio Pampliega, fotoperiodista freelance en Siria, se pregunta a sí mismo muchas cosas. Nos deja leer sus pensamientos a través de su cuenta de Twitter, donde expone su profunda repugnancia hacia la falta de indignación pública ante Siria o cuenta cómo se harta de ofrecer historias desde lugares como Somalia, que no merecen ni un céntimo a ojos de cualquier periódico español.

Hace poco tuve la suerte de acudir a una de sus conferencias en Madrid. Sin indulgencia, desplegó ante todos los allí presentes una sucesión de imágenes terribles de Siria que no han aparecido en ningún medio. Niños sin extremidades, padres llorando sobre el cadáver de sus hijos, heridas descubiertas… ya saben, lo que vienen siendo las consecuencias de una guerra. Él nos recordaba, a los más ingenuos, que lo que de verdad pasa allí es eso, ni más ni menos. Algo antiestético, repugnante, indecoroso.

Haciendo gala de un simplismo alarmante, en el telediario los cadáveres se representan con una cifra desabrida, y siempre con la misma nube de humo amorfa y anónima. En mitad de ese vapor, se diluyen ojos, rostros, cuerpos, nombres, familias, que jamás conoceremos, pero tampoco nos importa. Es tremendamente fácil evadir responsabilidades cuando no vemos las consecuencias de los actos. Asistimos a los conflictos de manera tangencial y fragmentada. Pequeñas pinceladas insustanciales que, en ningún caso, son capaces de componer el cuadro real.

Me pongo de nuevo en contacto con Pampliega. «La guerra no son solo soldados pegando tiros o civiles huyendo o haciendo cola para conseguir agua. La guerra se ve en un hospital. Con las amputaciones, con la gente con las tripas por fuera. Con padres llorando sobre los cuerpos de sus hijos, a los que la metralla les ha partido el corazón. Deberíamos enseñar toda esa mierda para concienciar a la gente. Para enseñarles que la guerra es una puta mierda, porque parece que se nos ha olvidado. Los medios de comunicación creen que pueden elegir por el público, sin preguntarle al público lo que quiere ver», cuenta desde Sudán del Sur, su ubicación actual.

¿Escabroso o real?

Algunos opinan que poner las imágenes más crueles es sensacionalista. No es de extrañar, teniendo en cuenta la propensión de muchos compañeros de profesión a vender más ejemplares con la publicación truculenta de cuerpos mutilados.

Con un poco de sentido común, uno puede discernir si la intención es aprovecharse del morbo del lector, de sus pulsiones crueles y primitivas, o abrir los ojos ante el peligro que representa el germen de esa violencia en concreto. No es necesario ver un cadáver si no representa una reflexión política, social o ética. No es necesario ver las secuelas de un accidente fortuito, sea cual sea su naturaleza. Sí lo es de un asesinato impune.

«Lo del morbo son argumentos esgrimidos por gente que no ha cubierto una guerra en su puta vida y se cree con la potestad de pensar y decidir por los que estamos sobre el terreno. A esos les metía yo por la garganta las lágrimas de los padres o madres que nos piden que grabemos a sus hijos muertos porque creen que, así, pueden remover alguna conciencia. Lo lamentable es que estos pobres ilusos no saben que a la opulenta occidente estas cosas les causan pesadillas y prefieren no mirar», advierte Pampliega con vehemencia.

Coincide con esta postura otro fotógrafo de conflictos bélicos, Xavi Piera : «Lo que sucede en una guerra es que hay muertos y eso se ha de documentar. De una masacre no sacarás florecillas en el campo, si lo que quieres es informar. No entiendo cuando la gente dice que tanta imagen violenta va a insensibilizar a quien las ve. Si alguien se vuelve insensible observando el sufrimiento ajeno es un grandísimo cabrón, por no decir otra cosa».

Nos hemos acomodado

El 15 de febrero de 2003 pasó a la historia. Aquel día, el género humano dio señales de una decencia insólita, que no volveríamos a ver más. No a la guerra de Irak, clamaban. Los gobernantes trataron de abrirse paso entre la horda de manifestantes que colmaban las capitales mundiales, pero no pudieron.

La presión social como motor de regeneración.

«Lo que ahora prima es la desinformación. Revistas dirigidas al público femenino que prefieren tocar temas amables a hablar de ablación o maltrato, no vaya a ser que sus lectoras se indigesten. Periódicos que prefieren obviar fotos de niños ejecutados de un balazo en la cabeza, no vaya a ser que sus lectores crean que en la guerra también mueren niños y, por último, televisiones que prefieren poner videos de Youtube donde sale Batman pagando una multa por exceso de tráfico… no vaya a ser que sus espectadores quieran información», asegura Pampliega.

Hemos regresado a niveles estratosféricos de violencia que no veíamos desde los 90. La crisis de refugiados en Siria es la peor desde el genocidio de Ruanda. Y no lo digo yo, lo afirma la ONU. Pero hemos dejado de sentir vergüenza (ajena y propia). Hemos decidido hacer un alto, reposarnos, respirar. Interpretar el desahogado papel de espectadores neutrales.

«Se puede llegar a entender – asegura Xavi Piera-. La gente está más pendiente de cómo poder llegar a final de mes que de lo que sucede a su alrededor o, más aún, de lo que está sucediendo a miles de kilómetros. Además, en los 90 la única información que teníamos era la novedosa retransmisión de la CNN. La gran mayoría no teníamos internet. Ahora, en este mismo instante me puedo informar en directo de lo que está sucediendo en Ucrania y en el Congo a la vez. La noticia está descentralizada, todo está más disperso, y no hay ese concepto de unión entre la gente por una sola causa».

«Se puede llegar a entender – asegura Xavi Piera-. La gente está más pendiente de cómo poder llegar a final de mes que de lo que sucede a su alrededor o, más aún, de lo que está sucediendo a miles de kilómetros. Además, en los 90 la única información que teníamos era la novedosa retransmisión de la CNN. La gran mayoría no teníamos internet. Ahora, en este mismo instante me puedo informar en directo de lo que está sucediendo en Ucrania y en el Congo a la vez. La noticia está descentralizada, todo está más disperso, y no hay ese concepto de unión entre la gente por una sola causa».

Menos flexible es Antonio Pampliega: «Nos están jodiendo los políticos y la gente se queda en casa viéndolas venir. Los medios de comunicación son los responsables porque, en vez de hacer pensar a las personas, hemos conseguido atontarlas y que asistan a su propio funeral con una enorme sonrisa en la boca».

Cuando se habla de periodismo, y de su credibilidad degenerada, siempre viene en mente el bueno de Kapuściński.